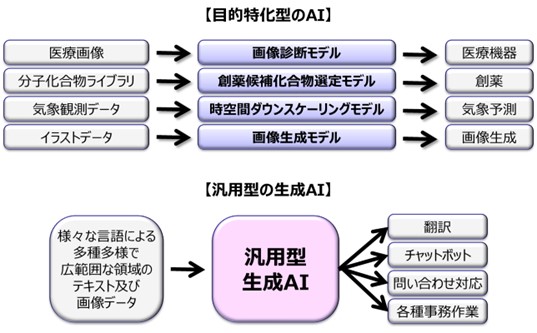

※図版 筆者作成 目的特化型AIと汎用型生成AI

現実には広く浅くになります。図のように、特定の分野においては目的特化型のAIでも十分な性能が得られます。そしてあらゆる分野で専門家並みに精通させるには、学習コストが膨大になってしまいます。

ただ利用者も追加学習ができるので、汎用型の生成AIでも自分の領域の専門知識を増やすことはできます。ここで人文系分野でもAIが活用されている事例を紹介しましょう。

ベネチア国立文書館には、全長80キロメートルにも及ぶ書棚があり、ここに保管されている資料によって千年の歴史を網羅しています。研究者は、現代の歴史家がまったく調査したことがない資料が多数あるために、これらの記録のデジタル化に挑戦しています。そしてAIを使って情報を抽出し、同じ文書に出てくる複数の名前を様々な文書で追跡して、かつてベネチアに住んでいた人々のつながりを、再構築しようとしているのです

それにしても80キロメートルの書棚が現存しているということが、とんでもないことですね。それを全部スキャンしてデジタル化するだけで大事業だな。ましてその莫大な資料を読み込んで、内容を整理することは人間では不可能なので、AIに任せようとしたのですね

そうだと思います。いくら熱心な研究者がいたとしても、一生涯かけても終わらないような作業なので、今までは諦めていたのでしょう。それでは。いくつか生成AIの実例が出てきているので紹介しましょう。

生成AIは学術研究に大きな変化をもたらしました。ChatGPTで論文を読む手間が99%減ったと話す研究者がいるくらいなのです。アメリカの歴史学者が、GPT-4を使用して16世紀のラテン語の書物を翻訳させたところ、驚くほど精度が高い結果が得られたと報告しています。(註3)

歴史家は、様々な言語の歴史書に目を通す必要があるため、膨大な資料の中から研究テーマと関連するものを抜き出すことができる生成AIの能力は、非常に重要なものなのです

80キロメートルの書棚に1冊3センチの本が置いてあるとすると、およそ270万冊になりますね。もし1冊1日のペースで読んだとしても、2400年かかる計算になりますよ。確かに生成AIがないと、内容の精査や要約などとてもできない話です。それにしても人文学分野の方で、生成AIが活躍できる領域もあるとは知りませんでした

自然科学分野の研究者は、できるだけコンピュータを利用して作業効率を向上させようとします。しかし人文学分野の研究者は、そういう発想を今まであまりしなかったようです。

生成AIは、従来のAIと大きく異なって言葉の扱いを得意としており、人間とのインターフェースも言葉です。このため人文学系の学者が直接利用でき、研究テーマのツールとして非常に使い勝手がよいのです。このような前例が出てきたので、今からは人文学分野でも積極的にAIを利用していくはずです。そうなれば従来になかった発見や成果が、多数なされるでしょう

そうか、生成AIの登場はコンピュータ分野だけでなく、自然科学分野や人文学分野まで大きく発展させるので、生成AIは世界を加速させる、と先生はおっしゃっていたのですね。ということは、今まで以上に続々と新しいテクノロジーが登場するのか

ここではわずかな数の事例を紹介しただけですが、この方向性は間違いないと考えています。そして、これらの科学分野で続々と発見されていく数多くの発見や事象が、やがて社会実装されていくと、どんなインパクトを我々の社会や文化に与えてしまうのかが問題なのです

なぜですか?地球温暖化による世界的な気候変動やエネルギー問題などは、画期的なテクノロジーが登場しないと解決しません。それと文化とは関係ないと思いますが

テクノロジーは、いつもカルチャーに先行します。テクノロジーは手段であって、カルチャーはその結果にすぎないのです。この言葉に異論や反論は多数あると思いますが、この話を始めると長くなるので、次回説明しましょう。申し訳ないですが、今回の講座はこれで終わります

第二回に続く

図版・著者:谷田部卓

AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。

(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

今回は、また生成AIの話になります

おや、AIに戻ったのですね。テックジーさんのアートの話は終わりですか。なかなか面白かったですが、あの先生の話は

またアートの出番になったら、テックジーさんにお願いします。この講座では、今までAIの原理とAIがビジネスパーソンの仕事にどんな影響を及ぼすかについて話してきました。何度も言っていますが、AIの進化は激しすぎるので、ChatGPTの具体的な使い方とかノウハウ的なことは陳腐化が激しいので、ここではなるべく避けてきました。ですからAIの動作原理から話を始めたのです。

しかしビジネスの現場では、ChatGPTブームに乗り遅れるわけにはいかないと、意外なことに日本企業でも見切り発車で導入を始めているようです。そこで、生成AIの企業への導入方法やビジネスパーソンへ与える影響などを考察してきたのです

そこは理解しました。で、今回の話は” 生成AIは世界を加速させる”というずいぶん大げさなテーマになっていますが、どんなお話でしょうか?

ChatGPTのような生成AIが世界に与える影響は、大げさな話でなく産業革命に匹敵するほどなのですよ

本当ですか?先生はこの講座の中で、ChatGPTはただのビジネスツールとして扱えとか言っていましたよ

一人の個人がビジネス現場でChatGPTを利用する際には、ただのツールです。しかし生成AIをマクロな観点でみると、高度な知的作業を任せられる人類史上初のモノなのです

生成AIでない今あるコンピュータでも、かなりの知的作業ができますよ。でもどこから知的作業か、なんて話をしだすと長くなりそうなので止めておきます

では話を戻しましょう。生成AIが、どうして世界を加速させることができるのか、です。以前も話しましたが、生成AIはソフトウェアの生産性を数倍から数十倍は早めることは実証されています。

しかも多くのソフトウェアエンジニアたちがこれを利用しているので、様々なソフトウェアを短期間でリリース可能となってきました。今どきのソフトウェアはクラウドベースなので、社会実装が早くユーザーが望めばすぐに利用可能になります。当然ですが、これだけでも新サービスの登場は格段に早くなりますね

まぁ理屈ではそうですが、矢継ぎ早に出されたらユーザーがついてこれるかは疑問があります

その新サービスが魅力的なら新規ユーザーが多数利用するはずです。とにかく、既にAIは様々な分野で使われています。

例えば、MITとマクマスター大学の研究者は、AIを使って薬剤耐性感染症を引き起こす細菌を殺す、新しい抗生物質を開発しています。(註1)つまり、AIが新しい抗生物質の発見に役立つことを実証できたのです。

また米国食品医薬品局(FDA)は、AIを使用した523の機器を認可しており、そのうちの75%は既に放射線診断で使われています

ずいぶん前からヘルスケア分野でのAI活用は研究されていると聞いていましたが、既に活用していたのですね

他にも、核融合を起こす高温のプラズマの形状を自在に制御できるAIをDeepMindが開発したと発表がありました。この画期的な研究は核融合発電の実用化を加速させ、クリーンエネルギー革命を引き起こすかもしれません。(註2)

科学分野では、実験と検証作業が必須になります。しかし最近は、コンピュータのハードウェアの発達によってシミュレーション速度が桁違いに早くなってきています。このため、科学者が実世界で実験する代わりにシミュレーションをすることで、数多くの実験オプションを試することができるようになりました。

さらに化学分野では昔から試験管を使った実験が盛んに行われてきていますが、ここにもロボットとAIを組み合わせた自動実験ラボが進出してきているのです

確かに思っている以上に科学研究分野でもAIが活用されていますね。でもこれらの技術は、生成AIではなく従来からある単機能の小規模なAIを応用したものですね。生成AIが登場しなくても科学は順調に発達していますよ

生成AIの登場は最近なので、まだ実績としては少ないのですが、生成AIの特徴は、従来の領域特化型と比べて領域横断的な知識を活用できることにあります。つまり異分野間にわたる広範囲な知識を保持しているので、専門家では気がつかなかったような全く異なる分野の知識を組み合わせたアイデアを生み出せる可能性があるのです

そうか。学者は一般的に自分の専門分野以外になると苦手な人が多いですからね。自分の専門分野を超えた、いわゆる学際分野で活躍できる学者は非常に少ないので、あらゆる分野に詳しい生成AIが出来たら頼もしいですね