目次

日本国内で労働力人口の減少が見込まれている中、働き方改革やダイバーシティー推進の観点からも「HRTech」(人事業務の効率化)が急速な盛り上がりを見せている。

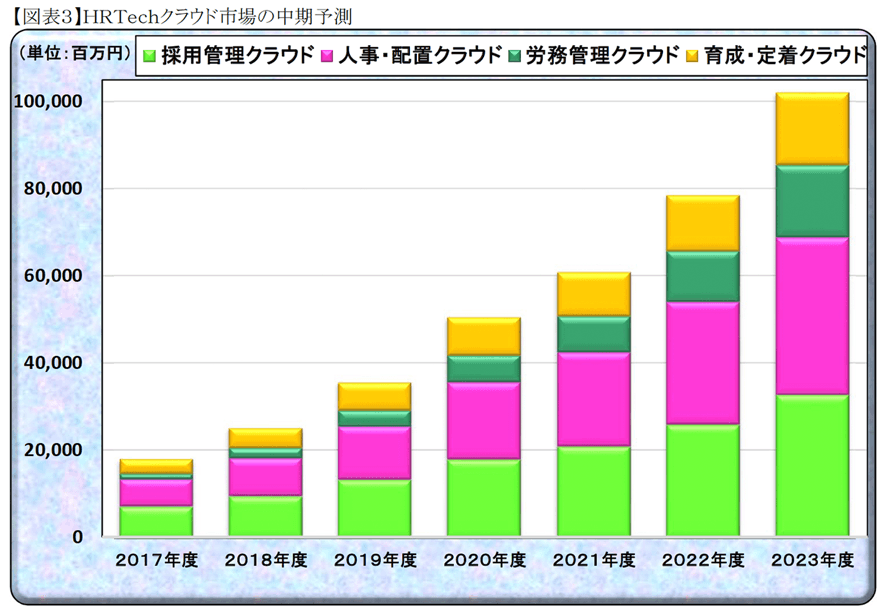

情報・通信分野専門の市場調査機関「ミック経済研究所」による調査によると、HRTechのクラウド市場の規模は179.5億円で、2018年度には前年比139.7%の250.8億円と大きく成長。2019年もさらなる伸びを期待でき、同調査では2023年度に1,000億円以上の市場規模を予測している。

参考出典:ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2018年度版」

しかしHRにまつわる業務は多岐にわたり、おのおのの役割・施策に応じてサービス・機能が分散化しているHRTech市場は、一種の“ガラパゴス化”の様相を呈している。これからのHRTechの展望について、株式会社アクティブ アンド カンパニー代表取締役社長 兼 CEOの大野順也氏にお話を伺った。

2006年に「組織活性化に特化したコンサルティングファーム」として株式会社アクティブアンドカンパニーを立ち上げ、会社設立以降、多くのクライアント企業の人事部門を支援させていただきました。私は、大学卒業以来、ずっと人事・人材の仕事——いわゆるHR(ヒューマン・リソース)の世界に身を投じてきました。

そんな私が20代前半の頃からずっと思い続けてきたポリシーは「人事・人材はもっと“科学”することができる」ということです。その思いが確固たるものになったのは、2005年ごろ。当時は、組織・人事戦略コンサルティングに従事していました。その時、米国発祥の「タレントマネジメント」という言葉を知ったのがきっかけです。

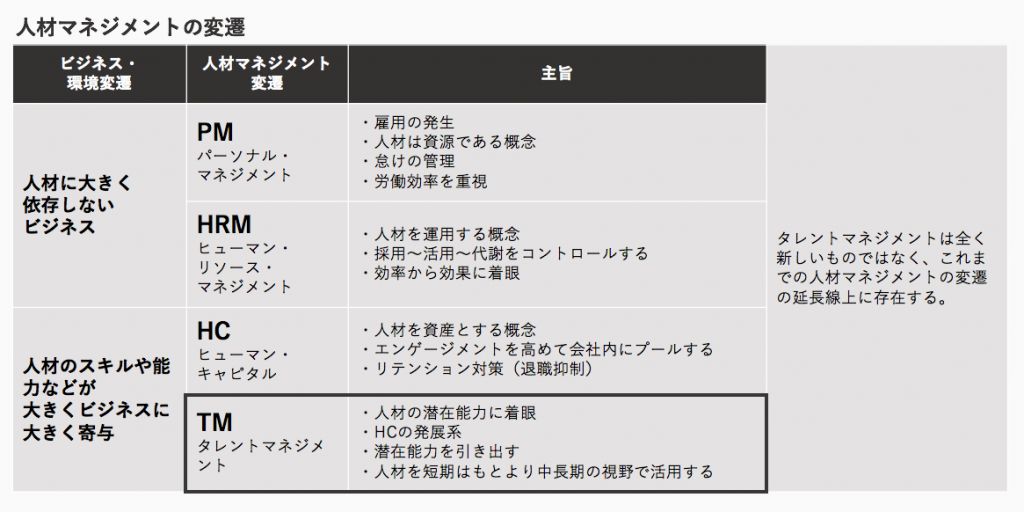

参考出典:大野氏の著書「タレントマネジメント概論—人と組織を活性化させる人材マネジメント施策」(図表1-3)より

タレントマネジメントは、人材を資源と捉えるPM(パーソナルマネジメント)、そしてその人材資源を運用するHRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)、そして人材を資産と捉えたHC(ヒューマンキャピタル)の発展系ともいえる概念です。

当時の米国社会で急速に広まっていたタレントマネジメントの考え方は、企業が中長期的な経営戦略のため、従業員個々の実績・経験・能力、そして将来持ち得る“潜在能力”を含めて「タレント」として捉え、一人一人のタレント性を活用しながら育成・調達などの人材マネジメントを行う考え方を指します。タレントマネジメントは「人事・人材を科学することを前提としたマネジメントの概念」であり、私の思想に合致した考え方でした。

タレントマネジメントは、米国の風土、文化、労働環境などの社会的背景があればこそできるマネジメント施策という側面があり、当時、日本企業にタレントマネジメントを根付かせるのが難しいと感じたのを覚えています。しかし近年、日本の人事部門でもようやくこの言葉が浸透してきました。明確な方法論が確立されたとは言い難いものの、タレントマネジメントのうねりは着実に起こり始めています。

一方で、タレントマネジメントの考え方がこれまで日本で広まらなかったのには、いくつかの障壁があったからだと考えています。

その一つが、技術的な障壁です。例えば私がパソナで働いていた2000年前後は、「クラウド」などという言葉は、まだ市民権を得ていませんでした。人事にまつわるデータを蓄積することも難しかったですし、パソコンやタブレットなど、端末の進化も十分ではありませんでした。

しかしご存じの通り、デジタル環境は当時とは比較にならないほど進歩しました。また、社会的にも「個人情報を外部に預ける・公開する」という行為に対する心理的障壁が低くなり、企業は人事情報の収集・管理がしやすくなりました。つまり、基礎的条件はそろったと言えます。これらのデジタル環境やテクノロジーの進化・活用、社会的背景により、タレントマネジメントは一気に広まっていくと見ています。

少子高齢化や労働力人口の減少、また企業独自の働き方改革の取り組み推進など、日本企業を取り巻く経営環境は激しく変化しています。これらの人事・人材課題に対して、これまでの採用を中心とした“人材の量”による対処から、評価・育成・配置を通して“人材の質”を高める対処が、これから本質的に求められるようになってきているのです。

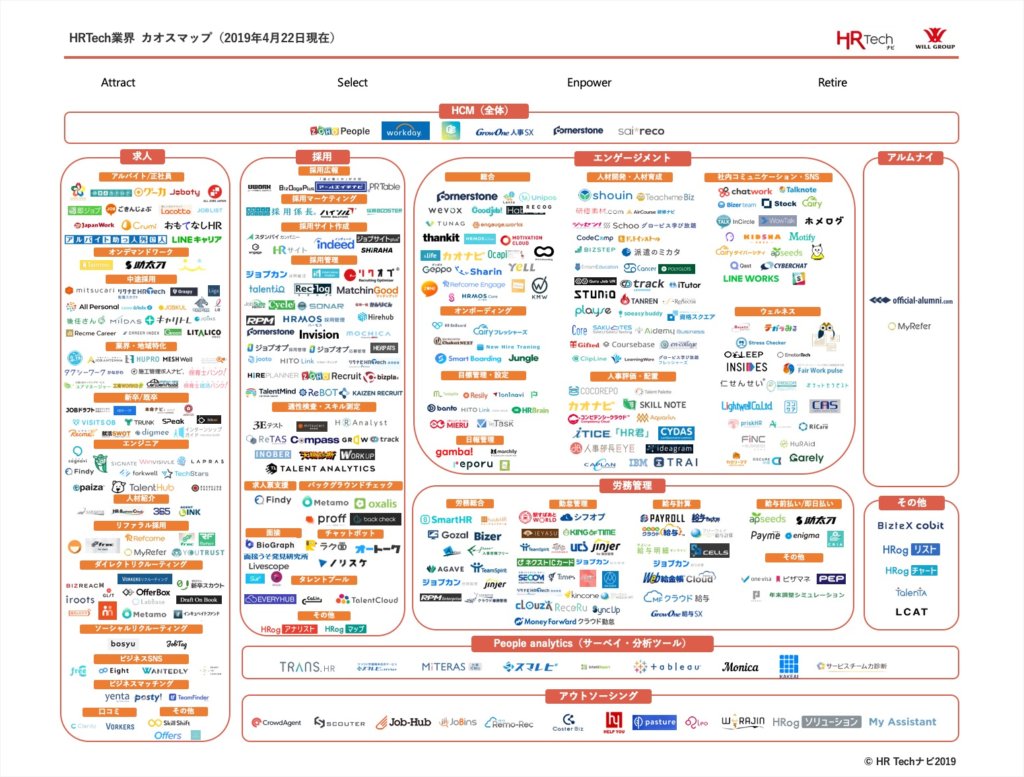

そうした日本特有の課題を抱える企業の間で、近年HRTechが急激に注目を集めており、そのためHRTech領域のサービスは、国内だけでも数百存在しています。まさに群雄割拠の“HRTech戦国時代”と言っても過言ではありません。

参照:HR Techナビ|HR Techに関する国内外の最新のトレンドをキャッチアップ

このように、課題からのニーズ、それに対応できる技術も追い付き、最新の調査では、数百に及ぶサービスがあると言われるHRTech。今後HRTechを活用し、効果を出すには、企業経営者および人事部門が乗り越えるべき“3つのフェーズ”があると私は考えます。

まず一つ目は「人事情報の一元管理と定型業務効率化」のフェーズです。人事情報といっても従業員の勤怠情報、給与情報、教育情報、さらには適性検査の結果などさまざまです。管理システムや書式も多岐にわたります。そうした状況下では、各種申請手続きやデータ入力・更新作業に追われる人事部門の定型業務は煩雑化を極め、データ活用どころではありません。

事実、日本ではまだ多くの企業が効率的に人事情報を収集・管理しているとは言い難く、「フェーズ1の課題解決の段階に留まっている企業」が大多数を占めている印象です。まずはこのフェーズを乗り越えることが日本企業にとっての課題だと思っています。

さて、人事情報の一元管理ができたら、二つ目のフェーズは「データ活用」です。ここで企業の中長期的な人事・人材課題を検討することが、タレントマネジメントの肝だといえます。そしてさらに先にある三つ目のフェーズが「自動化と予測」です。ここでは一元化された全ての人事・人材情報をAIで分析し、より長期的な人事戦略に打って出られるようになります。

「①人事情報の一元化」→「②データ活用」→「③自動化と予測」、とステップアップしていくことで、HRの世界はどのように変わるのでしょうか。

先にお話した通り、広義の意味での「タレントマネジメント」とは、中長期的な経営戦略が前提にあり、それを実現するために人材のタレント性に着目、人材の採用・配置・評価・育成を行う施策です。しかし、タレントマネジメントの可能性はそれだけではないと私は考えます。

①から③の三つのフェーズを達成することによって人材を資源として捉え、従業員のタレント性にフォーカスして戦略を新たに立てる——そんな“人から逆算したアプローチ”も可能になると考えています。そうなれば従業員のみならず、アルバイト、パートスタッフや協力会社、関係機関、または退職者などのタレント性も貴重な人事情報になっていくかもしれません。

当社はそんなタレントマネジメントを実現するHRTech活用のユースケースとして、HRオートメーションシステム「sai*reco」(サイレコ)を開発・展開しています。このサービスでは、各領域に特化した企業との連携で「HRコックピット」を構築し、フェーズ1に当たって人事部門の人事情報の収集・蓄積作業の業務効率化を図るとともに、蓄積データを自在に抽出することでフェーズ2以降のデータ活用(タレントマネジメント)を実現、さらに先々では人事情報からの自動化・予測も可能にします。

日本企業の人事部門担当者は日々の業務に忙殺され、中長期的な施策の検討すらできない職務環境に置かれています。また経営者が経営戦略を掲げても、それをどのようにして人事・人材の戦略に落とし込めばよいのか分からない。さらには対処策についても、求人広告媒体への掲出あるいは人材紹介といった、人材の調達による対処が大部分を占めているのも現状です。

しかし、私が日頃お会いしている多くの経営者のホンネは「人事部門を事務屋で終わせたくない」というものです。労働環境が激しく変化する日本において、今HRTech活用を通じ、人事のあり方を考え直す時が今まさに来ているといえるでしょう。

株式会社アクティブアンドカンパニー代表取締役社長 兼 CEO

1974年生まれ。兵庫県出身。株式会社パソナ(現パソナグループ)で営業部を経験後、営業推進、営業企画部門を歴任し、同社関連会社の立ち上げなども手掛ける。後に、トーマツ・コンサルティング株式会社(現デロイト・トーマツコンサルティング株式会社)にて、組織・人事コンサルティングに従事。2006年1月に、株式会社アクティブ アンド カンパニー創立・設立。著書に「タレントマネジメント概論(ダイヤモンド社)」がある。

(取材・TEXT:データのじかん編集部+JBPRESS+田口/安田 PHOTO:Inoue Syuhei 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!