目次

——大学を卒業されてからベンチャーの営業職に就いた松本さんは、後にエンジニアに転身。そのエンジニア時代、今でいうところの「リスキリング」を行い、多摩大学大学院で統計学・データサイエンスの学び直しをし、以降データサイエンティストとしてご活躍されています。

株式会社グロースX執行役員 マーケティング責任者 松本 健太郎氏

エンジニア時代の私の役割は、主にSQLを使ってデータを抽出することでした。当時はデータサイエンティストが注目されており、統計学などの専門書がたくさん出版されていました。私も書籍を何冊か読み込みましたが、しかし、いくら読んでもデータサイエンスのことは、あまり理解できませんでした。

——データサイエンスはそれほどに難しい?

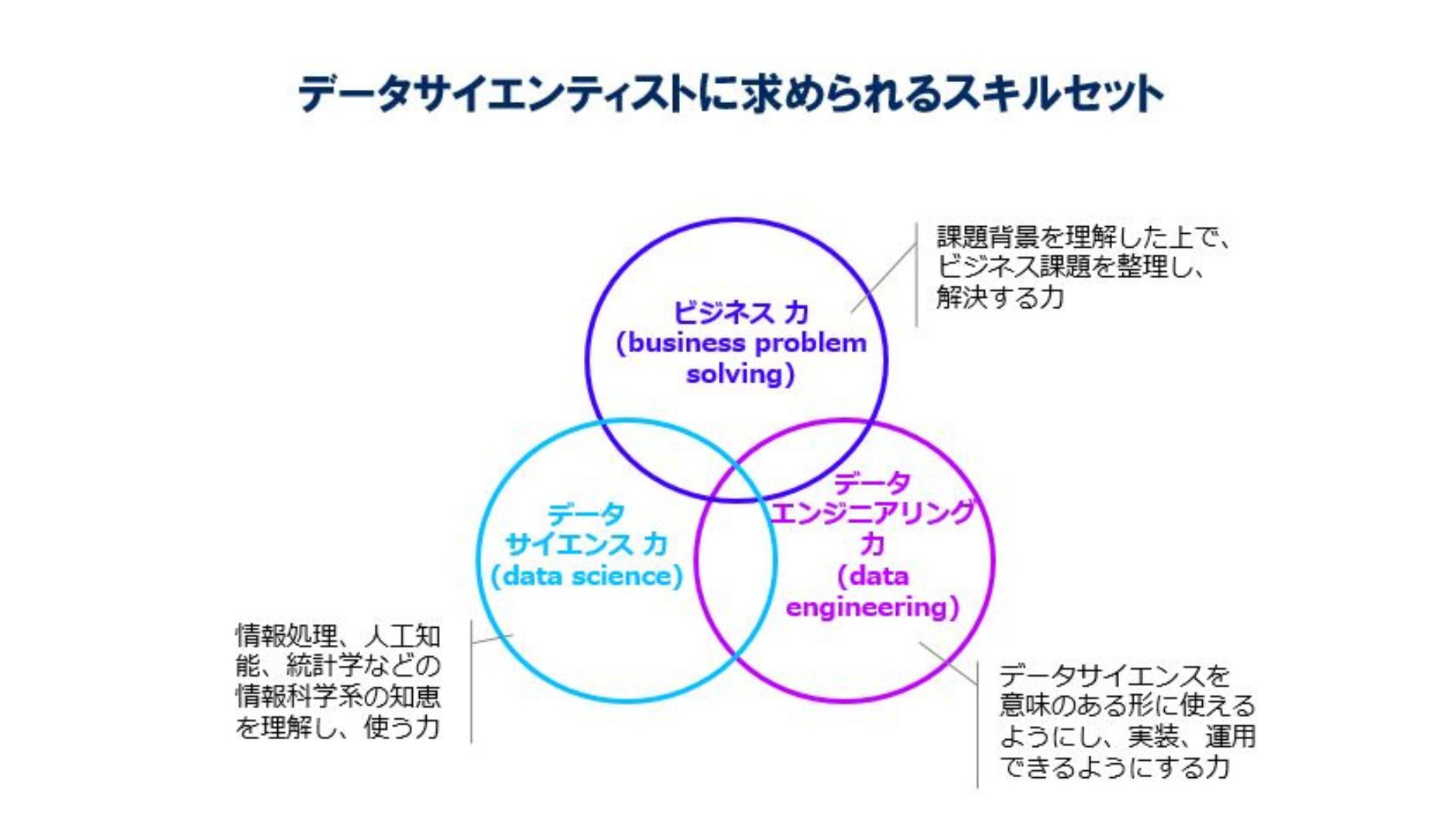

データサイエンスには「ビジネス力」「データサイエンス力」「エンジニア力」の3つの観点が少なくとも必要です。要はやることが多く、それこそが難しさの根底にあるとわたしは考えています。Pythonでコードを書くのも機械学習を使った分析手法を理解するのも不可欠ですが、ある程度の数学知識、ビジネス理解、論理思考の習得も求められます。

一般社団法人データサイエンティスト協会が提唱するデータサイエンティストに求められるスキルセット 参照元

キャリアを形成する上で、データサイエンティストになるルートは複数ありますが、いざ登っていくと、どこから登ったとしても2~3合目で止まってしまう…それがデータサイエンティストのキャリア形成の難しさだと思いました。そこで一度、体系的にこの世界のことを知らなければいけないと思い、大学院での学び直しを決意したのです。

撮影協力:金王八幡宮(東京都渋谷区)

——大学院でデータサイエンスを学んで気づいたことはありましたか。

まずは、「データサイエンス」に対し、ある種の“バブル”みたいな感覚は持ちました。「今まで解けなかったビジネスの課題が解決する」という期待がありましたが、成果を上げた数はかなり限られているのではないかと考えています。

現在、流行しているChatGPTも「すごい!」と、もてはやされています。そのこと自体を否定するつもりは全くありませんが、それ自体がもたらす成果の大きさについては懐疑的です。ChatGPTというテクノロジーそのものより、ChatGPTを人が使いこなすことで、ハイスピードで大量のアウトプットを出すことに価値があるとわたしは理解しています。つまり、データサイエンスもテクノロジーを取り入れるだけでなく、どう価値を発揮するかについて議論されるべきでした。

もう1つ大学院で気づいたことは、「マーケティングと定量的なビッグデータはかなり相性が悪い」ということです。

——相性が悪い?

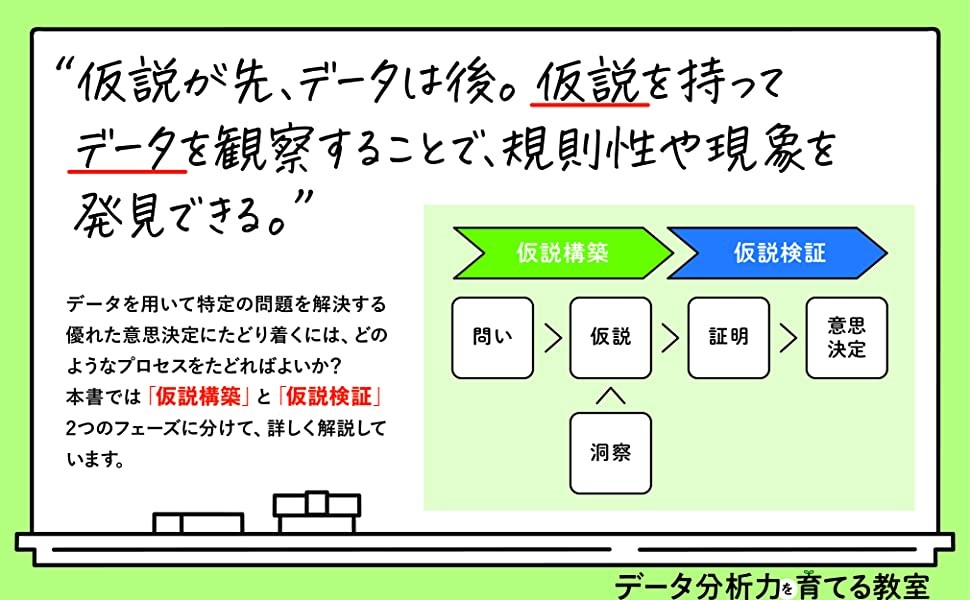

このことは長らく言語化することができずにいましたが、2022年の自著『データ分析力を育てる教室』(マイナビ出版)で、考えがようやくまとまってきました。

統計学・機械学習だけでは、“ビジネス的な価値”を発揮できないのです。例えば、ビッグデータのように出そろった状態の数字から「今冬は何が売れますか?」という問いに対して「傾向からしてハイボールが売れるようになります」など仮説が出せても、「そもそもなぜ売れるのか」は分かりません。それを突き止めるには「消費者のインサイトを知る」アプローチが欠かせません。

——もう少し詳しく教えていただけますか。

「今冬は何が売れますか?」という問いに対して、データサイエンティストに求められるのは「仮説構築」と「仮説検証」です。しかし、世の中には「仮説構築」のフェーズがすっぽりと抜け落ちた「仮説検証」だけを行い、データ分析としているケースが見受けられます。今冬はデータ的にハイボールが売れると言える、は私の中では「仮説検証」なんです。「データ的にハイボールなのはわかった、なぜハイボールなのか心理を捉えて論理的に説明してよ」は「仮説構築」です。

「消費者が○○という思いを抱いているから購買頻度が下がったのではないか」という仮説をまずは構築し、その仮説が正しいかどうかをデータ的に検証していく。この2つのフェーズの組み合わせこそが、本当のデータ分析だと考えています。

データを用いて優れた意思決定にたどり着くには、「仮説構築」→「仮説検証」のプロセスをたどることが極めて重要

具体例を挙げます。例えば、POSデータを見てある商品の購買頻度が年平均3〜4回から年平均2回に下がっていたとしましょう。でも、これ自体はただの“事象”であり、問題発見には至っていません。POSデータから「A社を買わなくなったのはB社を買うようになったから」ということが分かったとしても、依頼者である企業担当者は「それは何故?」となると思います。

購買頻度が下がったことの背景には、おそらく消費者の側に何かしら理由があります。そしてそれを見つけためには、論理学を用いたロジカルシンキング、データから離れて対消費者・対事象への観察・洞察、そして消費者理解、消費者インサイトが必要になります。“事象”に対して“仮説”を立ててから“検証”を行う、それが本来的な流れなのです。

その意味において、「定量的なビッグデータ」のみでマーケティングに関する問題を解決しようとするのは難しい。なので、「相性が悪い」という表現をしました。

——松本さんは、2023年1月には企業向けマーティング人材育成サービスを提供する株式会社グロースXに転職され、現在、執行役員マーケティング責任者を務められています。同社に移られたきっかけは?

デコムの後、JX通信社に移り、そこでマーケティング責任者を務めました。同社での業務が一段落したタイミングでグロースX取締役COOの山口義宏さんに声をかけていただいたのが、きっかけです。

私は、データサイエンティストとしてのキャリアを積んできましたが、いまだマーケティングを理解できていないと自覚しています。グロースXには、日本を代表するマーケターの方が集まっており、そこでキャリアを築くことが、今の自分にとって必要だと考えました。グロースXに移ることは、自分にとって過酷な道になると分かっていましたが、あえてその道を選びました。

——あえて険しい道を進む、その行動の源泉は何なのでしょうか。

私の場合は、キャリアに対する圧倒的な「恐怖心」です。エンジニアとしてIT系の大企業に移れば、サラリーマンの平均年収をはるかに超えるようなポジションもあったかもしれません。しかし果たして、それが面白いのかどうか。私にとっては、年収があっても面白くなく、このままではいずれ社会からも組織からも必要とされなくなるという恐怖しかありませんでした。

中国戦国時代の偉人、呂不韋の「奇貨居くべし」という言葉をすごく大事にしていて、得難い機会が来たら大胆にBET(ベッド)するべきだと、常に思っています。

——学生時代からそうした考えは変わらない?

大学生のとき恩師に「学び続ける情熱を持ちなさい」と言われたことが、とても印象に残っています。私は来年、40歳になりますが、70歳や80歳になっても、「もっとこれについて知りたい(理解したい)」「もっとここを深く学ばないといけない」という思いを途切らせたくありません。

学びへの欲求や姿勢は、外部環境も大きく影響すると思います。であるならば、「最もしんどそうな道(学べそうな道)を選ぶことで、鍛えられる環境に身を置くのがよい」というのが、私のキャリア形成の考えです。

——松本さんは習得された知識・経験を書籍やSNS、noteなどで積極的に発信されており、その点も印象的です。意識していることは、ありますか?

「学びに対して真摯でなければいけない」と思っています。書籍を発表するときやSNSで発信するときなどにも、それを強く意識しています。

最初に執筆を始めたころは、キャリアで得た知識をその都度発信していましたが、最近はインプットで得た知識を“アイデア”まで昇華させてから発表するようにしています。近々には「14歳向けのマーケティング本(仮)」「マンガで解説したデータ分析本(仮)」が刊行される予定もあるのでご期待ください。

——導入企業が数百社を超える企業向けマーティング人材育成サービス「グロースX」についても、ご紹介ください。

グロースXのサービスを端的に表現すると、「網羅的・体系的に整理された、デジタル時代に必要なマーケティングに関する知識・具体例をインプットでき、かつチームのみんなと議論をしながら気付きを得られ、アウトプットする機会も提供するサービス」です。

——サービス導入企業には、どのようなケースがありますか。

主には2つあります。1つは企業内マーケティング部門(チーム)が、メンバーの育成に活用しているケース。

もう1つは、大企業・中小企業の「DX推進」において活用されるケースです。すでにデジタライゼーションやデータ基盤構築・ツール導入・自動化などを終え、場合によっては社内の業務効率化にも成功した企業は多いと思います。しかし、顧客体験向上には苦戦している印象です。つまりDXを推進してみたけれど、実際のビジネス・利益にはつながっていない。

——松本さんの目から見ても、日本のDXは本当の意味で進んでいない?

「その企業にとってのお客様の何かを改善する」、あるいは「お客様に気持ちよく買っていただく・もう一度買っていただく」に至るDXについては、まだまだ試行錯誤が続いている、と感じています。私も副業で支援することがあるのですが、正直苦戦しています。

実際に実現するには、マーケティングの知識がないとかなり難しいのではないか、と考えています。DX推進にあたって必要なマーケティングの知識や具体例を詳しく知りたい・理解したいという課題があり、その解決のためにグロースXに着目いただいています。

一定規模以上の企業の場合、DX推進はCIO、CDOの管轄だと思いますが、どこかのタイミングからCMOも参画して推進されるDXに転換する必要があります。そこの“補助線”をつくって皆様に気づきを与えるのが、今の私の役割です。

——マーケターの知見やリテラシーは、今や、全てのビジネスパーソンにとって必要なものになっているようにも感じています。

その通りだと思います。最早、マーケティングは、マーティング部に所属するマーケターや専門知識を提供するパートナーだけが実施すればよいものではありません。ある意味で「顧客理解」にも近しく、全てのビジネスパーソンに欠かせない教養となっているといえるでしょう。RPGゲームでいうところの「MP(マジックポイント)」のようなものです。

——今は消費者の方が、デジタルに詳しかったりもします。

そうですね。スマートフォンがこれだけ浸透した今の時代、下手すればお客様の方がデジタルに詳しかったりします。私も先日、映画館で映画を見るため、インターネットからデジタルチケットを購入しようとしたのですが、使い勝手がいまいちで非常に面倒でした。

それと同じように、メーカーやサービス提供者サイドとお客様のギャップが生じているケースは結構あります。DX推進の文脈でいうのならば、そうした問題にはマーケティング部門の仕事として、あるいは情報システムの仕事としてではなく、1つの会社組織として目線をそろえながら立ち向かっていくべきだと思っています。

学びをインプットだけで終わらせずにアウトプットへとつなげる、グロースXのUX設計

——今日はありがとうございました。特に前半にお聞きしたキャリア形成の話題から、松本さんが「恐怖心」に突き動かされているのがとても印象的でした。最近は国を挙げてリスキリングなどへの関心が高まる中、データのじかんも「プロトピア」という言葉を使い学びの重要性を説いています。松本さんの場合は、恐怖心がプロトピアに向かう原動力になっているのだと思いますが、それは持とうと思って持てるものでもありません。最後に読者に向け、恐怖心を持てるようになるコツみたいなものがあれば、伝授していただけませんか。

仏教の世界に「四苦八苦」という言葉があります。四苦とは生老病死です。さらに八苦として、愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五陰盛苦という、愛する人と別れる苦しみ、憎むものと出会う苦しみ、求めても得られない苦しみ、心身の苦しみが加わります。

他の人が奉納した「昇進する!」と書かれた絵馬を見つめる松本氏

おそらく私の言う「恐怖心」は、こうした宗教観にも近いのだと思います。40歳、50歳になったときに周囲から「あの人、偉そうにしているけど仕事ができないな」「何も分かっていないじゃん」と思われたくありません。コンプレックスの塊なのです。そうしたコンプレックスと常に向き合いながら、模索し、険しい道を選んでいるのが、今の自分かもしれません。伝授するようなものでは、ありませんね(笑)。

——でも、歩まれている険しい道の先には、大きな喜びがありそうです。

そうだと期待しています。長い人生の中、四苦八苦から逃げてはいけません。目を逸らして生活するのではなく、しっかりと向き合って生きることは、自分に対してとても誠実なことだと思います。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/安田 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

10/31(火)~11/2(木)開催のデータでビジネスをアップデートする3日間のビジネスカンファレンス「updataNOW23」に松本氏も登壇。「updataNOW23」はウイングアーク1st社主催の国内最大級のカンファレンスイベントで、DX・データ活用を軸にした約70セッションと30社以上が出展する展示など、会場とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

DX疲れ/進まないDXにマーケティングという補助線を引く

DX白書2023のサブタイトル「進み始めた「デジタル」、進まない「トランスフォーメーション」」が象徴するように、DXは「デジタルという手段で顧客にどんな価値を提供するか、そのために私たちの組織をどうトランスフォーメーションするか」が問われるようになってきました。そのため「今までのアプローチでは上手くいかない」と悩む場面も増えていると聞きます。効率化や生産性向上の「デジタル」から、組織変革や新価値創造のための「トランスフォーメーション」を実現するために、現在のDX推進は大きく変化する必要があります。その1つの手段として「マーケティング」があると筆者は考えます。本セッションでは、データサイエンティストとマーケターのキャリアを活かしたDX推進方法と事例をお話しいただきます。

詳細はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!