目次

あらゆる産業でデータ活用やDXが推進されており、その勢いは日々高まっている。ただ、それと比例するようにデジタルを活用した課題解決の成果の有無、社内への浸透が進まないといった問題に頭を悩ませている担当者も増えているのではないだろうか。

写真左/東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部オープンデータ推進担当課長 元島大輔氏

写真右/東京都デジタルサービス局戦略部デジタルシフト推進担当課長 清水直哉氏

そんな方々にぜひ注目してもらいたいのが、東京都が取り組んでいる「デジタルツイン実現プロジェクト」だ。2022年4月に新設された東京都デジタルサービス局が主導する同プロジェクトと連携するのは、20を超える都の組織であり、1,300万人超の都民に対するQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を目指している。

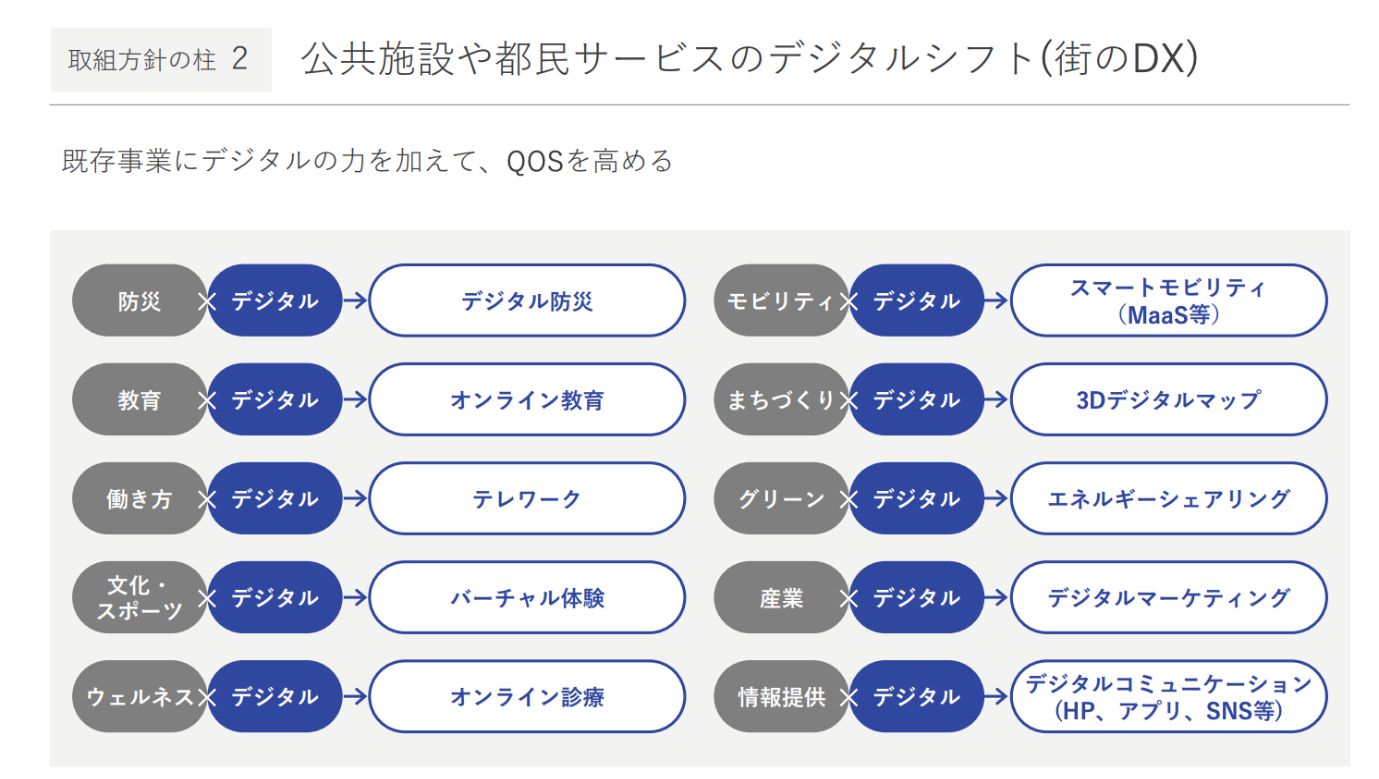

東京都では令和元年に「『未来の東京』戦略ビジョン」を発表し「スマート東京」という概念を示した。この「スマート東京」では様々な政策やインフラに、デジタルテクノロジーを活用した最先端技術を取り入れることによりサービスの質そのものを高めるとともに、都民のQOLを向上させることを目指している。

同プロジェクトの立ち上げから関わっている東京都デジタルサービス局の清水直哉さんと、21年度の活動の中心的な存在となった元島大輔さんにデジタルツインとその進め方について伺った。

デジタルツイン実現プロジェクトHP

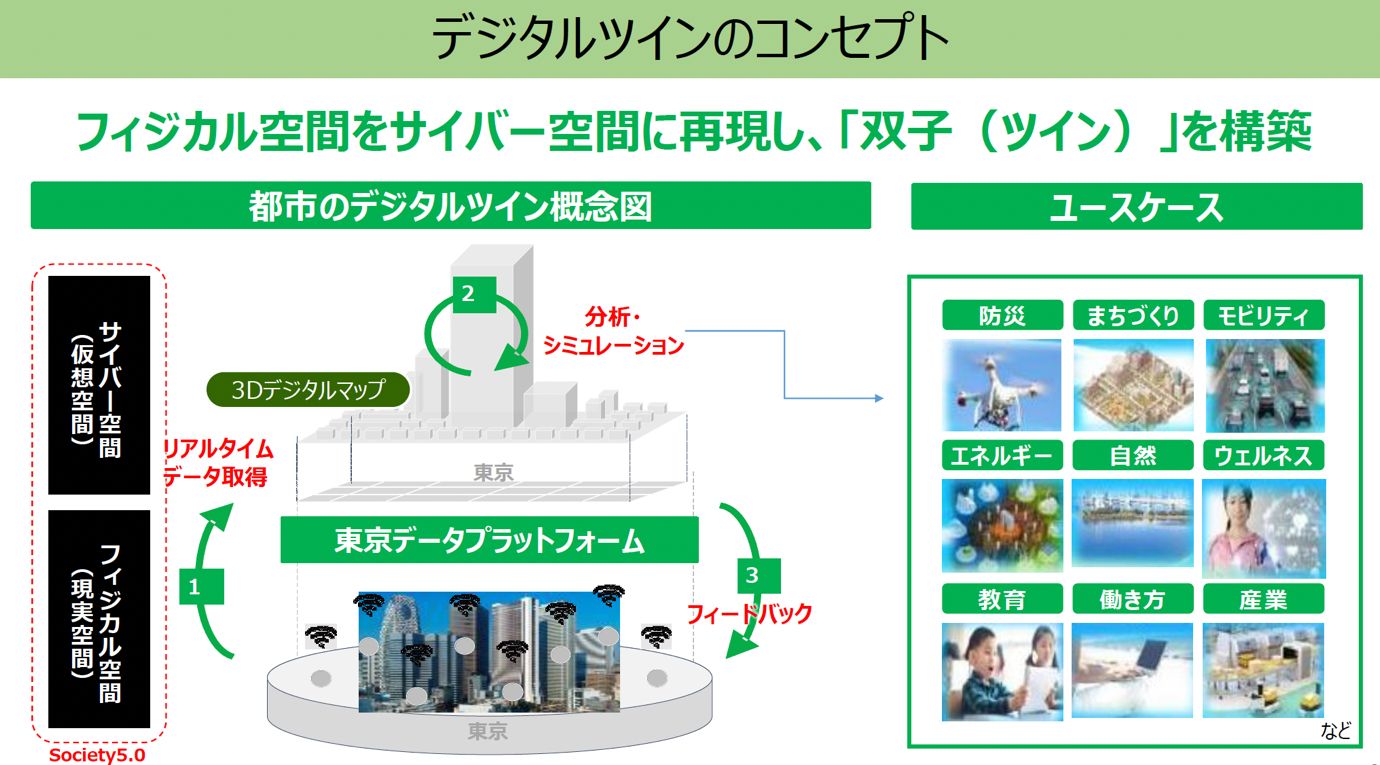

デジタルツインとは、センサーなどから取得したデータをもとにサーバー空間に現実の街やモノなどを再現する技術だ。現実のデータをリアルタイムに取得し、サイバー空間に建物や道路、インフラ、経済活動、人の流れなどを再現して分析・シミュレーションを行い、また現実空間にフィードバック。さらにその効果も都度、収集してサイバー空間で分析を繰り返すプロセスだ。

しばしば「データ活用の最終形」とも称されるデジタルツイン。東京都は2030年までにすべての対象分野でリアルタイムデータを活用できる「完全なデジタルツインの実現」を掲げ、2040年までに継続的な改善サイクルの構築を目指している。

元島さん(以下敬称略):

「現実のそっくりそのままの双子をサイバー空間につくりあげるデジタルツインは、人の創造力をより高めることができるツールだと考えています。例えば、過去最大級の台風のシミュレーションなども行えますし、実際に他の自治体で起こってしまった災害のユースケースを都内の地域に再現することも可能です。このような『見えなかったものが見えるようになる』ということは、都政に限らずあらゆる組織の意思決定などにも役立つでしょう」

東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部オープンデータ推進担当課長 元島大輔氏

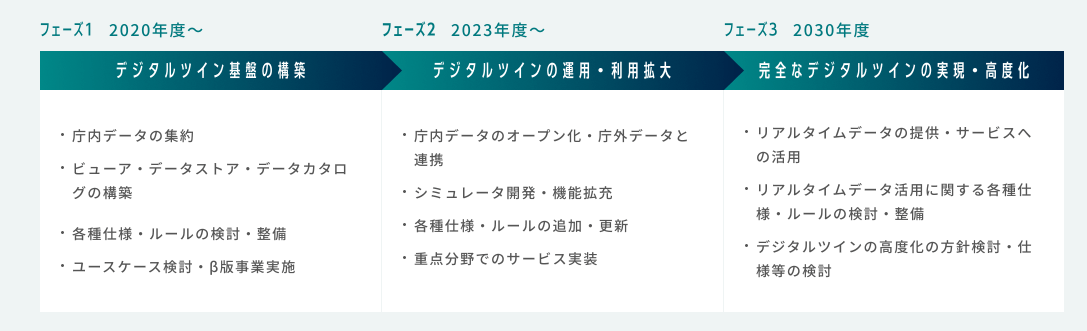

デジタルツイン実現プロジェクトは3つに分けられており、2022年度はフェーズ1「デジタルツイン基盤の構築」の最終年度となる。昨年度は東京都デジタル3Dビューアを公開したほか各システムの構築やルールの整備を図りながら、技術実証を行った。

東京都デジタルツイン3Dビューアでは、国交省Project PLATEAUや東京都 都市整備局が整備を進める都内の3D都市データが用意されており、一部地下も可視化されている。また、建物をクリックすれば住所などが表示されるほか、都バスのリアルタイムの位置情報や河川のライブ情報といったさまざまなデータの「重ね合わせ」も可能だ。東京都オープンデータカタログサイトとの連携やソースコードもGitHubで公開するなど、データの利活用をしてもらえるよう工夫されている。

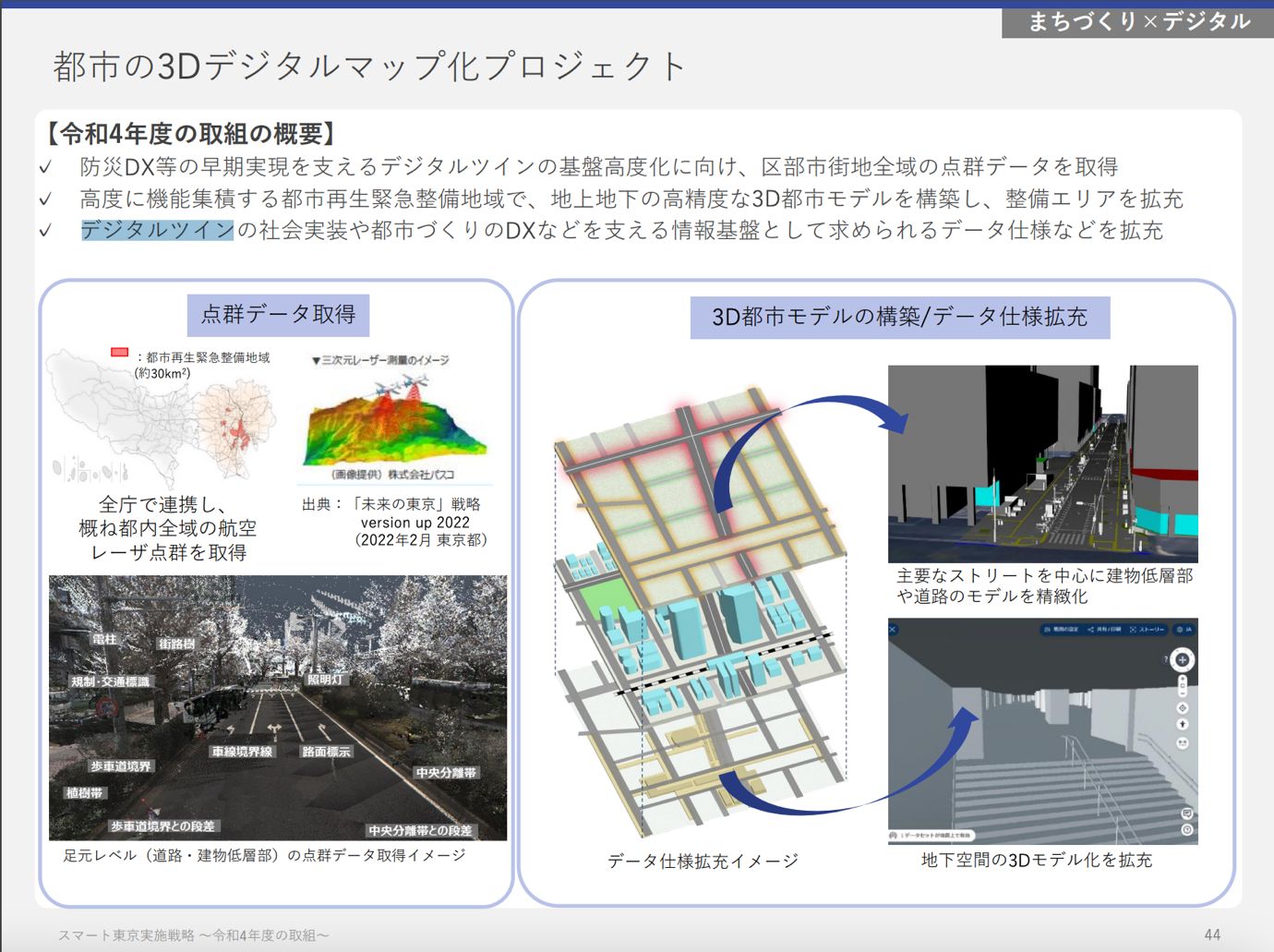

スマート東京実施戦略 ~令和4年度の取組~(スライド44より)

東京都デジタルツイン3Dビューア 利用イメージ

清水さん:

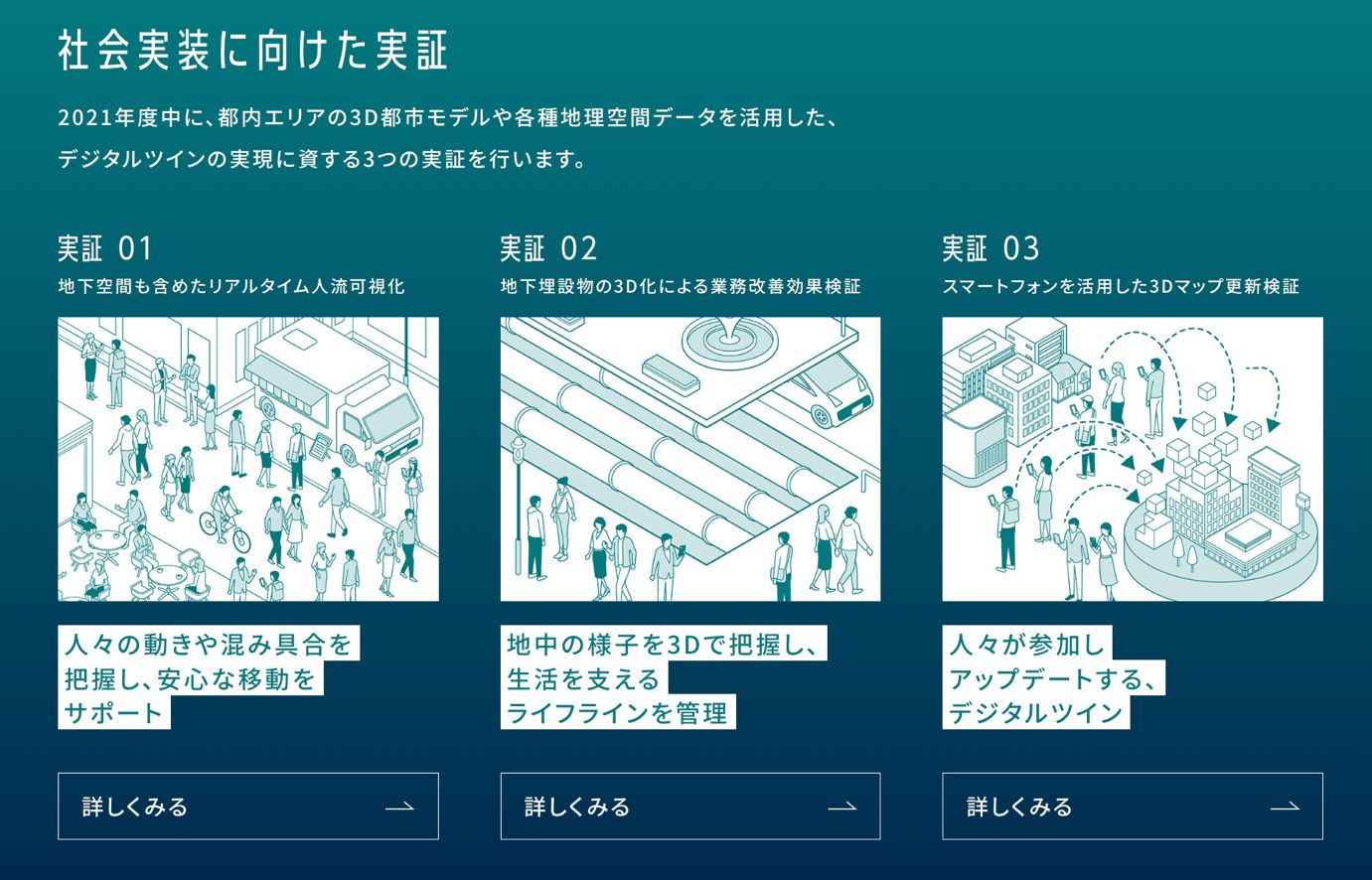

「前年度はリアルタイム人流の可視化やスマートフォンを活用した3Dマップの更新検証などの3つの技術実証を実施しました。スマートフォンの点群取得機能を活用し『広告などのテクスチャの更新』や『バリアフリー情報の表示』、『看板などの時期限定の地物の追加』といった情報を都民参加で3Dマップ更新が可能であり、有用であることも確認できました」

東京都デジタルサービス局戦略部デジタルシフト推進担当課長 清水直哉氏

社会実装に向けた実証として2021年度中に都内エリアの3D都市モデルや各種地理空間データを活用した、デジタルツインの実現に資する3つの実証を行った。

都が掲げる「スマート東京」を実現するため、23年度は都民を巻き込むとともに都の組織内でも活動が活発化するという。

民間であっても官公庁であっても、情報システム部やDX推進部などだけでデジタル技術を用いた事業の創出や目的の達成は難しい。他部署からのデジタル技術への理解を得て、協力してもらうことは非常に大切なポイントだ。その道のりとデータ活用に関わる人に共有すべき「考え方」について伺った。

元島:

「あくまで個人的な意見ですが、データ活用には『目的』と『インセンティブ』、『腹落ち(はらおち)』が必要不可欠だと思います。目的については、データ活用そのものが目的となってしまうケースが非常に多いと感じています。『なんのためにこのツールを使いますか?』という意識合わせは大事です。デジタルツインもあくまでデータを集めて、利活用するツールの1つであり、それをどう使うかという点はしつこいほど都庁の色々な人たちに伝えて共有しましたね」

ただ、基本的にデジタルツールを利用する目的は部署、個人においてバラバラだ。特に幹事として加わっている部署が20を超える同プロジェクトにおいては、なおさらその特徴が顕著だという。

「だからこそ敢えて『みんなで同じ目的を目指さない』ということは大切な視点かと思います。私たちのプロジェクトにおいても、最終的なゴールは『都民のQOL向上』や『都庁のサービスの向上』なのですが、そこにいたるまでのデジタルツインというツールの使い方や目的においては違って当たり前です。そう考えなければデータ活用がやらされ仕事、つまり活用そのものが目的になってしまうリスクが高まると思います」

つまり、各局の事業を通して都民を幸せにするためにデジタルツインをどう利用するかというアプローチが大切だという。その際、デジタルサービス局のように、他部署にアプローチする側は各事業の内容を徹底的にリサーチし、仮説を持って挑むことが重要と元島さんは語る。

「相手のことを死ぬほど勉強して寄り添ってはじめて、『このデータを活用してみませんか?』といったアプローチができるキッカケが見えてきます。反対に『このツールを使って何かできませんか?』という切り口は、恐らくどんな組織やツールであっても良い結果にはつながらないでしょう。私は元々、営業だったのですが同じ部署が相手でもある意味、営業的な視点で活動しています」

清水:

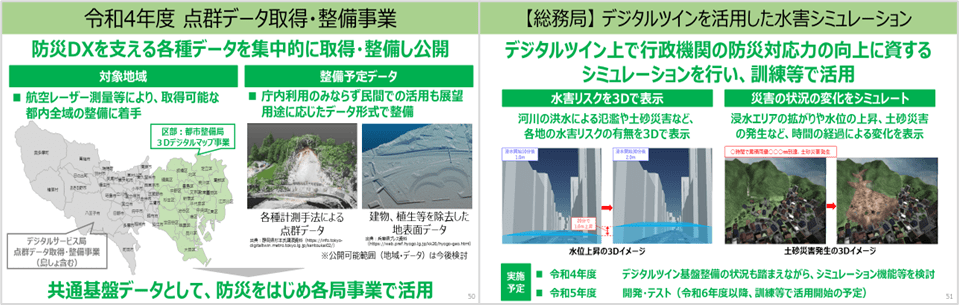

「どのような組織やデジタルツールでも、最初に決めるべきはユースケースでしょう。2022年度は総務局が、デジタルツインを活用した水害シミュレーションの構築事業を新たにスタートします。東京都全域の地形データ(点群データ)を整備し、防災の共有基盤データとしますが、この際もただ『データを収集します』だけでなく、『なんのために行うか』から入るかが重要です」

第4回東京都における『都市のデジタルツイン』社会実装に向けた検討会資料(スライド50,51より)

元島:

「目的と密接に関わっているのがインセンティブです。インセンティブは組織だけでなく、担当者個人にとってのメリットも含まれると考えています。個々の業務が楽になるのはもちろん、上司に褒められるといったことも十分インセンティブといえるでしょう。インセンティブを実感してもらえるかどうかで、人の動き方は大きく変わりますよ。実際、『紙の作業よりも数段作業が楽になる』というのは大きなアピールポイントだと思います。一方、やらされ仕事にインセンティブは働かないのでどれだけ魅力を感じてもらえるかが大事ですね」

清水:

「あとは目的とインセンティブを含めた事項を関係者全員が『腹落ち』できれば、データ活用におけるボトルネックはほぼ解消できるかと思います。ただ、同じ提案に対してもすべての人が腹落ちしてくれるわけでありませんし、こちらの時間も限られています。だからこそ、『響いてくれる人』を見つけてウェイトをかけることが大事です。そういう意味では、私たちのプロジェクトにおいても防災のような詳細なデータの取得、迅速な対応などの必要性が高く『やらねばやらぬ』という認識がある分野の事業が目立つのは当然の結果かと思います」

組織の大小を問わず、デジタルツールを導入し運用する際、推進部署には各関係者の「トランスレーター(橋渡し役)」のような役割が求められる。生まれた場所や業務に関する姿勢、役職、考え方が異なる規模の組織で、個々の事業とデータ、そして目的の仲介役をいかにこなすかが重要だといえるだろう。

フェーズ1の最終年度を迎え、同プロジェクトは都庁内でデジタルツインの共有基盤の構築とともにステークホルダーである1,300万人の都民に対するアプローチにも注力していくという。

元島:

「情報発信については特にこだわっており、デジタルツイン実現プロジェクトのホームページも分かりやすさを重視したデザインにしているほか、検討会や技術実証に関する資料などを整理してまとめています。」

清水:

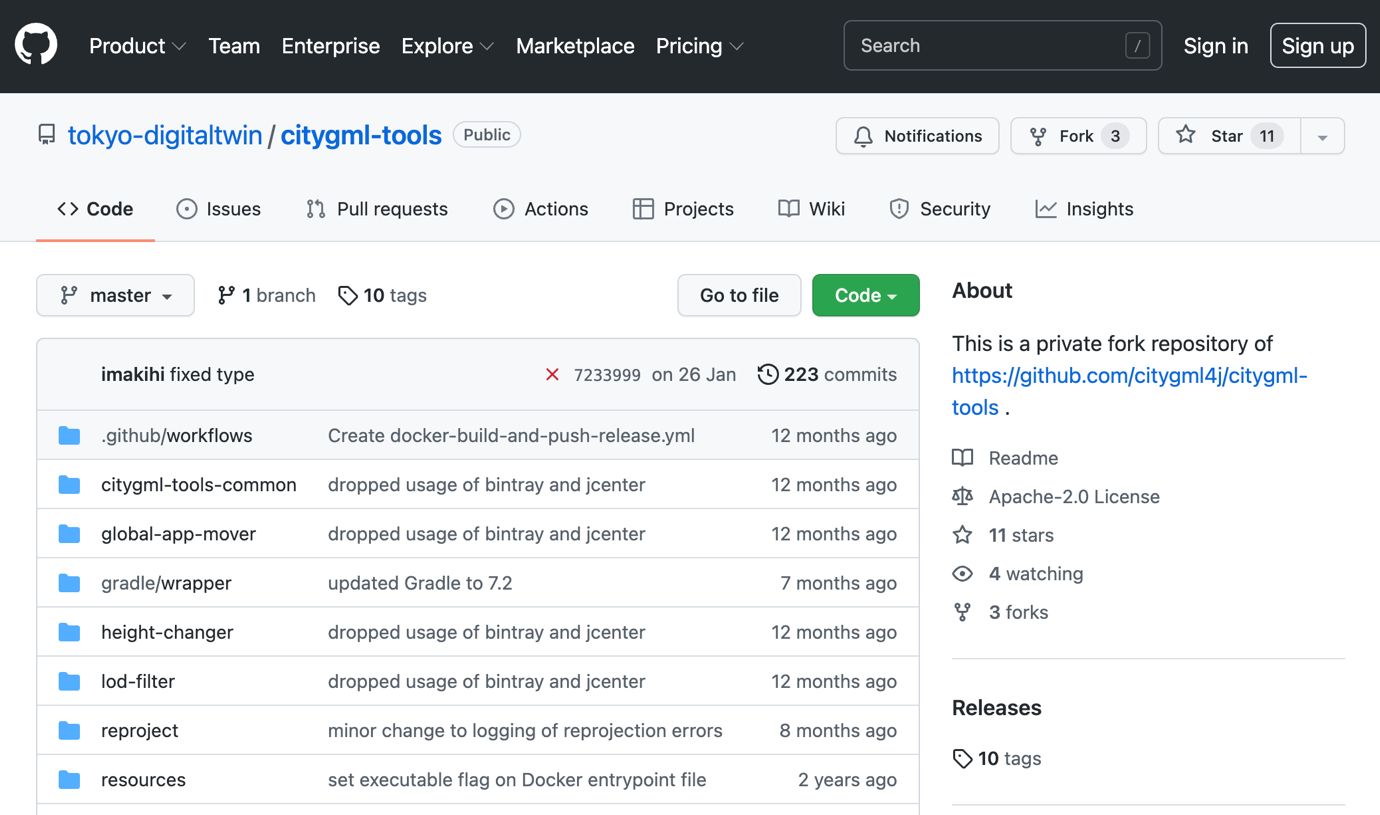

「産学官のコミュニティ形成にも力を入れており、Slackには数百名を超える方に参加いただいています。また開発者コミュニティ向けにはCityGML→CityJSONコンバータの日本版をGitHubで公開しています。都庁内の各部署だけでなく都庁外の様々な方々とも連携を深めていくためのフィードバックをお待ちしております。」

都民が質の高い生活を送ることができる「スマート東京」の実現は、都の取り組みだけでなく都民が公開されているデータに積極的に触れて活用するサイクルの構築も必要不可欠だ。そこには、同プロジェクトでは、SNSやGitHubなどを活用してさらにデジタルツインをより身近に感じてもらえるよう都民の理解に寄り添う活動にも積極的に取り組む方針だ。

国内最大規模でデジタルツインの活用を目指す東京都デジタルサービス局の対内外の取り組みに注目することは、これからデジタルを推進するリーダーにたちにとっても大きな気付きを得るチャンスになるのではないだろうか。

写真左/元島大輔(もとじま・だいすけ)氏

東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部オープンデータ推進担当課長

2003年3月早稲田大学卒、経営管理修士(MBA)。メガバンクに新卒入社、営業・経営企画・人事関連業務に従事。2020年入都、デジタルツイン実現プロジェクトの主管として事業全般をリードしている。

写真右/清水直哉(しみず・なおや)氏

東京都デジタルサービス局戦略部デジタルシフト推進担当課長

2003年3月慶應義塾大学卒。ISPにてネットワークやWeb・スマホアプリ等のサービス企画・運用等を担当、大手SIerのスマートシティ部門で事業企画に従事。2017年入都、オープンデータやデジタルツインなど、都のデジタルシフトの推進に携わる。

(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:Inoue Syuhei 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。