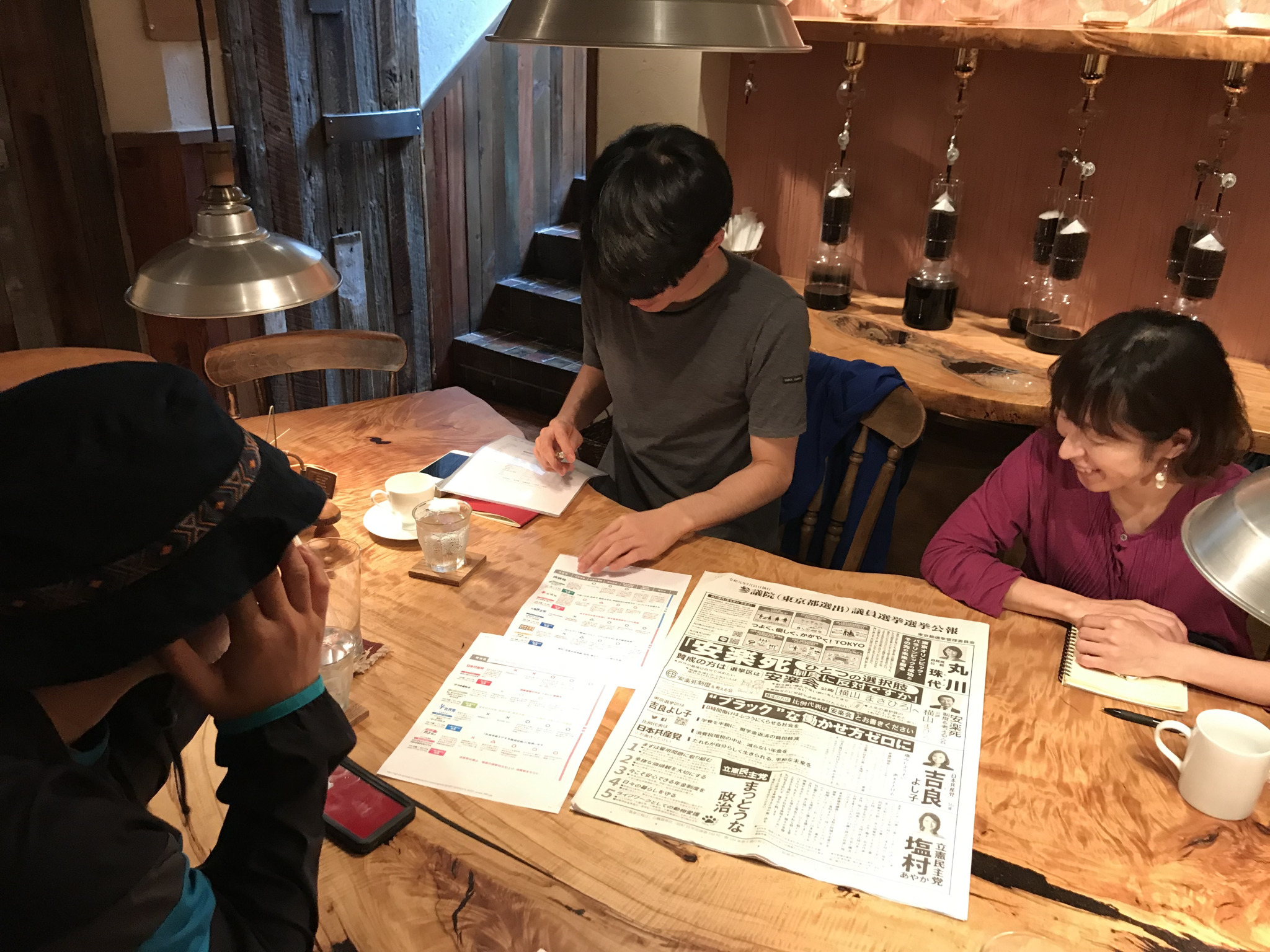

左から浜野さん、鈴木さん、諏訪玲子さん

一般的に若者は政治にあまり関心がないと言われるなか、若いメンバーが中心になって生き生きと活動をしている「国分寺の投票率1位にプロジェクト」。その発想や原動力はどこからくるのか、話を聞いた。

——プロジェクトの概要を教えてください。

鈴木弘樹さん(以下、敬称略):

プロジェクト発起人の鈴木です。大学時代から5年間働いたカフェで政治を語ることの楽しさを知り、プロジェクトを立ち上げました。現在は大手IT企業に勤務するかたわら、昨年の11月には起業をして自身の喫茶店を開いています。文字通り、国分寺の投票率を全国の1位にしようということを目標に掲げたボランティアのプロジェクトです。立ち上げたのが2021年の6月で、これまで市政選挙と国政選挙を合わせて4回の選挙を通じて活動をしてきました。

「国分寺の投票率を1位にプロジェクト」が関わった4回の選挙

国分寺市長選挙(2021年7月)

第49回衆議院議員選挙(2021年10月)

第26回参議院選挙(2022年7月)

国分寺市市議会議員選挙(2023年4月)

鈴木:プロジェクトの特徴としては投票率を挙げるためのアプローチが「従来の逆」であることが挙げられます。これまで投票率を上げるための順番というのは、主権者教育をしたり、政治に関心を持ってもらう工夫をすることで投票所に足を運んでもらうと一般的には考えられていると思います。僕らも最初はそういうアプローチでやっていました。

ただ、活動を続けるなかで、逆の方向もあるんじゃないかなと思うようになったのです。投票率が高い街に住むことで、結果的に政治に対する興味を持つようになり、さらに投票率が高くなっていくという循環がつくれないかなと。

例えば学校の数学のテストで、特に勉強をしたわけでもないのに、たまたま80点とか90点とか取ったら、そのときは実力云々ということではなくても、なにか「自分は数学が得意かもしれない」という気分になるかもしれない。そこから数学が好きになって、さらに勉強をしていく。そうやって、どんどん得意になっていくということもあると思うのです。

つまり活動の目的は、「国分寺の投票率を1位に」すること自体にあるのではなく、「人が政治に興味がある街、国分寺をつくる」ことなのです。

——活動を始めたきっかけはどのようなものでしょうか。

鈴木:ぼくは大学時代の4年間、ずっと「クルミドコーヒー」というカフェに勤務していたのですが、そこでは政治について語り合う対話の場を開いていて、1年間ほどその運営を任されていました。その延長としてSNSを活用する取り組みを始めたのがプロジェクトのきっかけです。

浜野まどかさん(以下、敬称略):

プロジェクトに参加したのは国分寺に引越をしてきて3、4年になったと思うのですが、俳優という仕事柄ほとんど地元にいる時間がありませんでした。ところが、コロナによって思うように活動ができなくなり国分寺で過ごす時間が増えると、あれっ、自分は地元のことをほとんど知らないなということに気づきました。

そんなとき、ちょうど国分寺の地域コミュニティ「国分寺カレッジ(こくカレ)」に出会い、参加を決めたのが大きな転機だったと思います。こくカレは参加者がグループワークなどを企画する連続講座が活動の中心で、私は国分寺に住んでいる人たちがどんなことを考えているのか知るために政治や街のことを地元の人同士でお話する場「こくセージ」という場を作ったのです。市長選、市議会選補選、都議選が迫るなか「投票する私たちに与えられる情報が少なすぎる」ことが明確になり、こくカレ内で話し合うだけでなく候補者インタビューや街頭演説に伺って候補者の方に直接するお話するなど、活動内容を広げていきました。

そのような活動をしているとき、国分寺で同じように政治について話す場が作っている人がいると紹介されたのが鈴木くんと諏訪さんだったのです。それがきっかけで次の衆議院選からは一緒に活動をすることになりました。

鈴木:懐かしいですね!最初の「国分寺市長選挙(2021年7月)」のときは、「東京都議会議員選挙」と「国分寺市議会議員補欠選挙」があり、いわゆる市政のトリプル選挙でした。このときは、合わせて10名の候補者が立ったのですが、それぞれの候補者に関する外部の情報をネットに集約して発信しました。プロジェクトのサイトに入れば、ほぼすべての関連情報にアクセスできます。

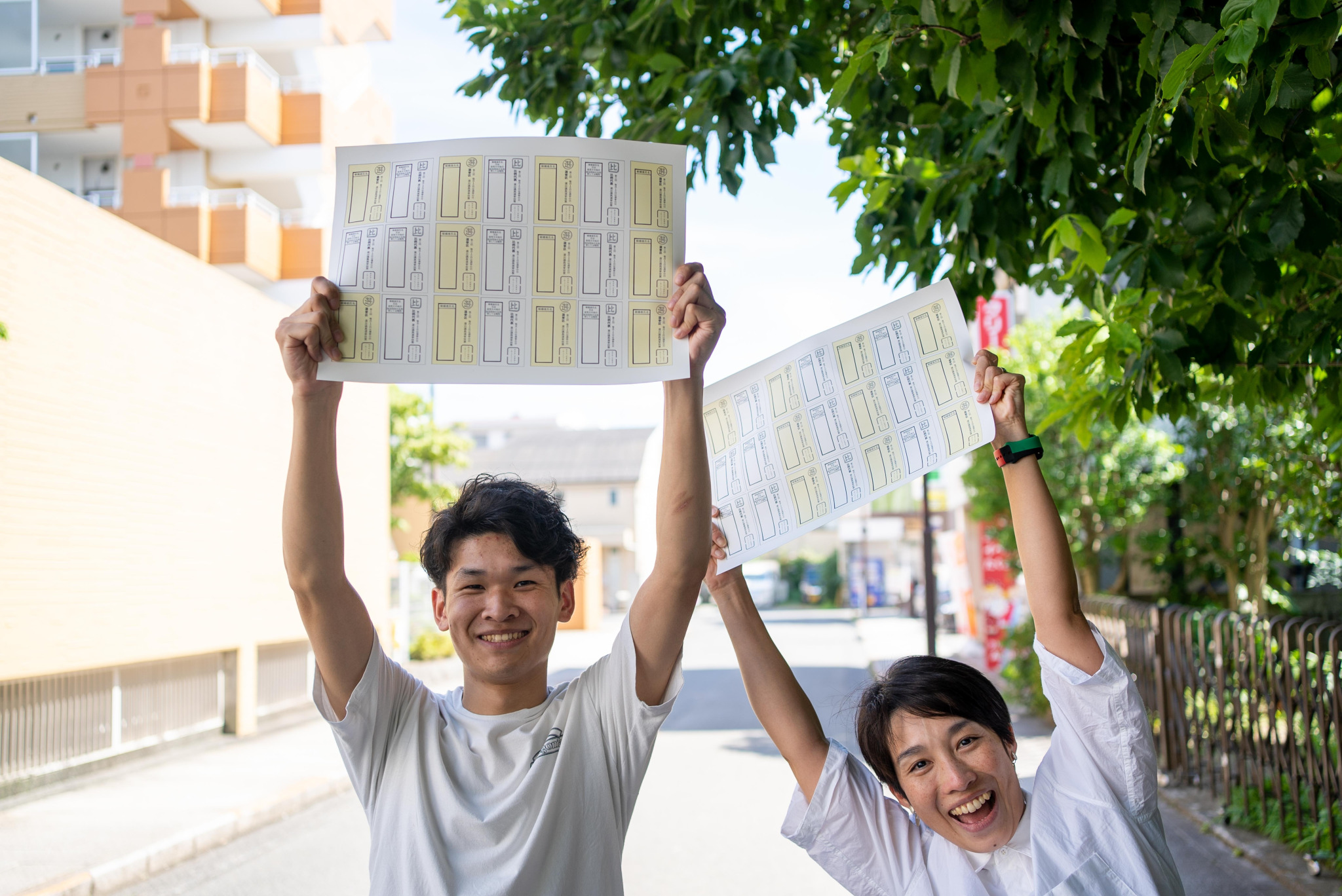

投票率を上げるにはどうしたらいいのか。考えた末にたどりついたのが、有権者に投票をもっと楽しんでもらおうというアイデアだったという。そのためにはまず自分たちプロジェクトのメンバーが選挙をお祭りのように楽しむことから始めた。

鈴木:2回目の選挙は、2021年10月の「第49回衆議院議員選挙」です。直近の3回の衆議院議員選挙を調べてみると、国分寺の投票率は平均では全国13位ということがわかりました(有権者数10万人以上の自治体)。これを1位にもっていこうということで、プロジェクトのターゲットを明確に打ち出すことができました。

このときのもうひとつのテーマは、「選挙はお祭り、楽しもう!」です。ネットに載せたメッセージを紹介したいと思います。

「選挙はお祭り、楽しもう!」

私たちプロジェクトメンバーにとって、選挙はお祭り!ステージがあり、最後の夜に結果発表される大会があり、出店もあれば、いろんなコーナーがある。立場を超えた人たちが集まって一定期間大騒ぎをする。そして、終わればまた日常に戻っていく。このプロジェクトでは、選挙を楽しんでいる私たちなりの視点で選挙情報、まちの政治のこと、イベントのことなどを面白がりながら発信していきます!

浜野:このメッセージで、お祭りを楽しむように活動を楽しもう、というプロジェクトの輪郭も明確になったと思います。

このときは、全部で15の小プロジェクトが立ち上がったのですが3人の候補者に独自にインタビューをすることができ、それをSNSで公開することができました。質問は、特に若者にとって選挙に行く意味はどこにあるのかといった、若者視点にこだわりました。

そのほかにも、「公開作戦会議」といった他の市民のみなさんとの対話の場を設けたり、ラジオやズームなどのメディアをつかった活動もやっています。また、屋台を使った呼びかけなど、地元ならではの対面の活動も特長だったと思います。ちょうどハロウィンの季節だったので、それに便乗してお祭り気分を盛り上げることもできたと思います。

「高い」データを見えるカタチで提示し、参加を促す。

——活動のKPIはどのように捉えていますか。

鈴木:同じ選挙の前回と比べて投票率が上がることを一応の目安としています。これまでは、おおむね投票率は上がっています。

顕著な例は、次の「第26回参議院選挙(2022年7月)」です。このときは、前回の2019年の参議院選挙と比べて、56.50%から61.90%と5.40%の大幅なアップとなり全国3位に。前回の12位から大幅なランクアップを達成しました。

——データ活用についてはどのように考えられているでしょうか。

鈴木:扱っているデータは、候補者に関するものなど定性的なものが中心になります。いっぽう定量的なデータについては、前回の市長選挙の投票率はこのくらいだったから、今回はこのくらいはいきたいね、といった大雑把な数字は意識しています。

ただ、活動はすべて手弁当による自主的なものなので、いちばん大切なのは活動に関わる一人ひとりの気持やモチベーションだと思います。ビジネスであれば、数値で鼓舞するというアプローチもあると思いますが、そこら辺は慎重にしたいと考えています。

浜野:次の第26回参議院選挙ですが、東京選挙区から立候補された34名の方に声を掛けてインタビューをお願いし、29名にお話を伺うことができました。

選挙区が東京全体なので、これまでのように地元でインタビューというわけにいかず、永田町から選挙演説の現場まで、手分けして足を運んだのですが、7月という暑さのつのるなか、時間の調整や移動の労力など大変でした。このときは、蓮舫さんや乙武洋匡さんといった有名な方にもお話を伺ったほか、LGBTQ当事者の方、沖縄の基地を東京に引き取りたいと考えている方など普段の生活では気付けないの多様性を感じられる刺激的な機会が多かったです。私たちは、立候補してくれた一人一人に真摯に向き合わなければ。と、気付かされた選挙でしたね。

また、このときは「まちなか駄菓子選挙」という新しい試みもしました。投票日の7月10日に合わせて国分寺市内外20ヶ所に投票箱を設置し、好きな駄菓子top10を選出するというもので、こどもも大人も、投票を楽しむ時間になったと思います。

このようにローカルな現場で、周囲も巻き込んで選挙を盛り上げる施策を展開するいっぽうで、データの活用もさらに進化した。

鈴木:データの活用に本格的に取り組むのは、統一地方選挙の一環として行われた次の「国分寺市議会議員選挙(2023年4月)」です。先ほど数字にはあまり表に出さないと言いましたが、選挙の前にはデータ自体は実はけっこう調べます。

今回着目したのは、国政選挙と市政選挙の投票率の差です。直近のデータでは、だいたい14%くらい差がある。前者には行くけれど、後者に行かないという人が市内の有権者数でいえば15,000人くらいいるということです。シミュレーションをしてみると、そのうちの5分の1、つまり3,000人が新たに投票場に足を運べば投票率1位にいける。そうした情報はメンバーで共有しました。

ただ、そういった目標達成をマーケティング的に発想すれば、ターゲットとなる人たちに3,000枚ビラ配れとかいうことになってしまいます。しかし、そのような効率や最短距離を重視した追いかけ方では、先ほど言ったように市民の活動はモチベートされません。

浜野:活動自体が一人ひとりの主体的な意思によるボランタリーなものなので、大切なのは、その活動で参加者が何を表現したいのかといった気持ですね。そうでなければ、一人ひとりにかかる負荷が大きいので活動は息切れをしてしまうと思います。

鈴木:数値が先に立ってしまうと、組織とかみんなの協力を得ることがなかなかむずかしいと思います。これはビジネスシーンでも、もしかしたら同じことなのかもしれませんね。

浜野:活動を始めるにあたって、市政選挙に行かない理由を調べたのですが、「明るい選挙推進委員会」の調査によると「候補者や政党の違いがわからない」といった要因が大きいことがわかりました。市政選挙というのは、近くて遠いのですね。これは、わたしたち自身の実感と同じです。それに対して、国分寺に密着して活動している自分たちだからこそできる取材と情報発信があるのではないかと考えました。

そこで取り組んだのが、候補者一人ひとりの情報を集約し一気通貫で見ることができるデータベースの作成です。まずは候補者30人すべての方に実際にお会いしてインタビューを行いました。それをSNSにアップし、選挙公報や候補者自身のHPにもリンクを張りました。新人の方には800文字でのアンケートも実施しました。ただ、ここまではこれまでの取り組みの延長といっていいと思います。

鈴木:今回トライしたのは、さらに本格的な候補者データベースの作成です。これは現職の議員を対象にしたものです。

市役所のデータベースには、ここ数年にわたる市議会の議事録が残っています。そこにはすべての議員の一般質問が記録されているわけですが、そこから一人ひとりの議員の発言や質問を抽出しようとするとそのままでは不可能に近い。しかし、それができなければ、候補者を選ぶときの参考データにはならない。そんなジレンマを解決するためのアイデアでした。

浜野:実際にやった作業は、議事録に残されたデータをひたすらコピーをして、候補者ごと、そして質問項目ごとに分類してソフト(Notion)にコピペすることでした。これがものすごく大変でした。

でもそれをすることによって、その議員が何を重要な政策と考えているのか、経歴や人柄はもちろん、質問した項目について時系列でどのようなアクションをしたのかという実績も見られるようになりました。

上述したなかなか表に立たない定性的な情報をまとめ、過去の選挙公報と今の選挙公報を比較して、本当に活動が実っているのかという具体的な実績も確認できる環境をつくることにこだわりましたね。

——データベースの評価はいかがでしたか?

浜野:完成したデータベースをみた人からは、「こんなものが欲しかった」とすごく言ってもらいました。これを見ると本当にいろいろなことがわかる。ページビューも累計で3万PVを超えました。

鈴木:要するに、手作業でデータをシームレスにつなぐAPIを構築したようなものです。国政レベルではAPIは実装されているかもしれませんが、市政といったローカルな領域ではまだそこまではデータは整備されていないのが実情です。

鈴木:もうひとつテーマとして取り組んだのは、ぼくたちのような「20代の若者が投票に行く意義」を示すことでした。ぼく自身、子どもがいなければ子育てや教育の問題も自分のこととして感じられないし、介護も身近ではない。年金をもらっているわけでもない。これからずっとここに住むとも限らない。市政が近くて遠いのはそうした要因もあると思うのです。そこでインタビューでは、候補者に「20代が市議選に行く意義って何ですか?」という質問をストレートにぶつけてみました。その内容をnoteやInstagramで発信しています。

Instagram:https://www.instagram.com/p/Cq7fRQDvR7t/?utm_source=ig_web_copy_link

浜野:もちろん全ての人に明確な答えをもらえたわけではないのですが、ひとつわかったことは、国政よりは市政は若者の意見が反映されやすいのではないかということ。ここが嫌だなとか、疑問に思っていることを投票用紙に書くという行為で声を上げることで、もしかしたらそこから国政を変えるような動きを起こせるような可能性も感じました。

——今後の展望について教えてください。

鈴木:今後についてはまったくの白紙ですね。選挙はお祭り!というのは、自分たちで楽しもうというほかにもうひとつの意味があって、それは「非日常の活動」だということです。

わっと盛り上がって、終われば日常に戻っていく。選挙期間という限られた期間だから手弁当でできるので、それをずっと続けていくのは難しいです。メンバーもそれぞれ仕事を抱えているので。

浜野:わたし自身もコロナが落ち着いてから、ほぼ地元にはいないという以前の生活に戻っています。そのなかでこれからどのように活動に関わっていけるのかはかなり不透明です。

活動はほんとうに手間がかかるし、めんどうくさいです。でもこれが民主主義なのかもしれないとも思います。時間も労力もかかります。それでも、活動を通して政治と暮らしがつながっているということが実感できたので、そうしたことを少しでも多くの人に感じてもらえればと思っています。

周りのみなさんと話していると、抱えている問題は人それぞれではあるけれど、いずれみんなが通るかもしれない問題でもある。介護や育児や教育、国分寺は農家さんも多いので農地のこと。それぞれの問題を個人で抱えずに、共有出来る場を作っていくことで、もっと暮らしと政治をつなげていくことができるのではないかと考えています。

鈴木:今後に残る財産といえるのは、活動を通して市会議員のみなさんとつながりができたことです。ぼくたちが一人ひとり議員さんたちの特性とか興味関心とかを知っている、と同時に議員のみなさんもぼくたちの活動を知って下さっている。

実は、いま週に4日企業に勤めるかたわら、この11月に起業して国分寺に『喫茶ソラクラゲ』という喫茶店をオープンしました。この喫茶店を議員のみなさんと、普通の人が交流する場にできたらというのが、ひとつの希望です。

喫茶店というのは誰にも開かれている場所です。そうした私的な空間で、議員さんとお茶を飲みながら話すことでその議員さんがどういうことを考えているのを知ってもらう。同時に市民がどういう問題を抱えているのかを知ってもらう。そして、実際にどのようなことができるのか一緒に考える。そのようなオープンなロビーイングの場をつくれたらと考えています。

鈴木:2023年11月には地域の民主主義向上に資する取り組みを表彰する「第18回 マニフェスト大賞」において「ローカル・マニフェスト大賞<市民・団体の部>」の優秀賞を受賞したのも、私たちにとって大きな成果につながったと思います。

マニフェスト大賞

マニフェスト大賞実行委員会が主催、早稲田大学・毎日新聞が共催で実施。地方自治体の議会、首長、市民等による地域の民主主義向上に資する優れた取り組みを募集して表彰し、まちづくりを進める「善政競争」の輪を拡げることを目的としている。

※出典:マニフェスト大賞公式HP

https://docs.google.com/document/d/1xA3F3R2S1aZyq2Ed217yp4Xhd5ae8LyI/edit

審査員の方からは「”政治はローカルから始まる。そのローカルの一番の大元は『市民』。このプロジェクトは市民の取り組みとしてとても素晴らしい取り組みですね」とおっしゃっていただきました。

また、運営している事務局の方からも、「このプロジェクトは一人ひとりが楽しそうな様子が良い!」ともおっしゃっていただきました。

これからも、みなさんと一緒に選挙や政治をおもしろがりながら、「国分寺の投票率を1位に!」をめざしてやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします!

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。