目次

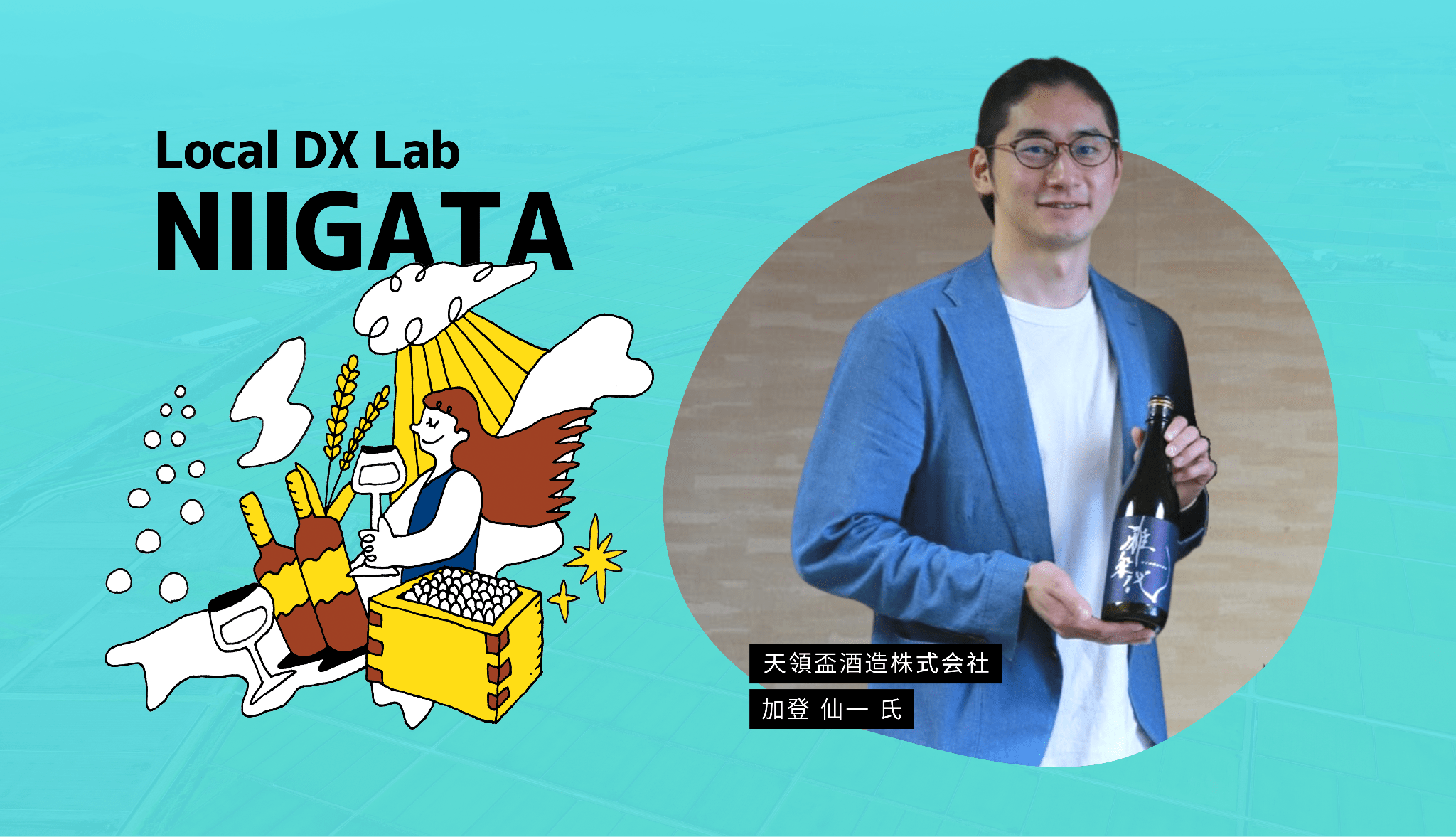

「雅楽代~瑞華~」が国内線のJALファーストクラスの機内提供酒に採用

#DX(デジタル・トランスフォーメーション)#Local DX Lab

松藤:

酒蔵の経営者は一族経営とか、その道にずっと身を置いていた人のイメージが強いのですが、加登さんはそのような関係とは無縁とお聞きしました。

加登仙一社長(以下、敬称略):

私の親は商売人でしたが日本酒とは無関係でした。お酒に興味を持ったのは大学2年生のときに留学したスイスで、多国籍な人たちと交わした「お酒自慢」がきっかけでした。みんなはワインやウイスキーといった自国のお酒を自慢していたのですが、私は日本酒についての知識が全くなく、なにも語れなかったのです。それが悔しくて帰国後に徹底的に日本酒をリサーチをはじめ、日本酒は世界でも非常に珍しく、高度な「並行複発酵」という手法を用いて造られることなどを知り、どんどんとその魅力にハマっていきました。

松藤:

大学を卒業後、証券会社に就職されていますね。例えば、酒蔵で働くといった選択肢はなかったのでしょうか。

加登:

私の親は商売人だったので、漠然と「いずれは自分も経営者になる」と思っていました。それが日本酒と出会ったことで「酒蔵を経営したい」となり、自身のキャリアの解像度が上がったのです。ただ、私は酒造りに関する勉強はしてきていませんし、そもそも日本酒業界は酒造免許の新規取得は困難で、新規参入は事実上不可能。蔵人として働いても、必ず酒蔵を経営できるわけではありません。そこでまずは経営に関する知識やノウハウ、独立を習得すべく、経営者とより近い立場で仕事ができる証券会社に入社したというわけです。

松藤:

酒蔵を経営するために証券会社に入社したというわけですね。

加登:

その通りです。証券会社には、経済・財務の知識を勉強するために入社し、特に経営に関する基本的な財務の考え方は1年半で習得できました。ただ、ある経営者の方から「会社をつくれなければ買えばいい」というアドバイスをいただいたのがきっかけで「酒蔵を買う」という選択肢に気付けたので、決して回り道ではなかったと思います。天領盃酒造をM&Aしたときはよく周囲から「異業種からの参入」と言われたのですが、私自身、異業種にいたという自覚はありません。なにしろ、証券会社に入った理由も入ってからも、いかにして酒蔵を経営するかというスタートラインをずっと見据えていたので。

松藤:

数ある酒蔵の中から天領盃酒造を選んだ理由を教えてください。

加登:

率直に言うと「最も業績が悪かったから」ですね。もちろん、買収する酒蔵を検討する際は全国津々浦々の酒蔵に足を運びました。ただ、私は日本酒の味や造り方は素人ですから会社を買収する基準にはできません。できるといえば、証券会社で磨いた財務諸表の数字を読み解くスキルです。そして、いくつかの酒蔵の財務諸表を比較すると、天領盃酒造はダントツで数字が悪かったのです。「業績の悪い会社をM&Aするのか?」という受け止め方は人それぞれですが、私は「今がどん底なら上がり目はたくさんある」と思い、買収を決めたというわけです。

松藤:

財務諸表が悪かったから天領盃酒造を選んだというのはかなり衝撃です。立て直すのはかなり大変だったのではないでしょうか?

加登:

そうですね。2018年に会社をM&Aしてから1年間は財務諸表と睨めっこして、とにかく経費削減に注力しました。なにしろ、当時私は酒造りの知識やノウハウがほとんどありませんでしたから。その代わり、経費削減は聖域をつくらずに徹底しましたね。その結果、M&Aして1年で帳簿上は会社の黒字化に成功。目下のやるべきことを解決した2年目にようやく、ずっとやりたかった酒造りに本格的に着手できました。まずやったのは「酒造りについて学ぶこと」で、広島県にある国の研究機関「独立行政法人 酒類総合研究所」で2ヵ月間、住み込みで酒造りについて学んだのです。酒造りについての知識や技術はもちろん、他の酒蔵と天領盃酒造を比較することで「現在地」を目の当たりにできたのが、特に価値が大きかったと思います。

広島県でお酒造りを学んだことをもとに、戻って自社のお酒造りの抜本的な改革を行う

松藤:

当時の天領盃酒造の現在地について詳しくお聞かせください。

加登:

酒類総合研究所で学ぶ人たちが、時折、自身の酒蔵のお酒を持ち寄るんですよ。飲み比べてみると、天領盃酒造の酒ははっきり言ってマズかった。原因は明確で、天領盃酒造は安い酒を大量生産するスタイルを長らく続けてきたからです。それで儲かっていた時期は良かったのかもしれませんが、全国で戦うのであればはっきり言って時代遅れの酒造りであることを痛感しました。そして酒類総合研究所から戻ると、酒造りに携わっていた「人」と大量生産するための「設備」、酒造りの「環境」そのものの改善が必要不可欠だと改めて気付くことができたのです。

松藤:

多方面での課題が浮き彫りになったのですね。どのような順番で手を付けたのでしょうか?

加登:

個々の手段というよりも、まずは酒造りの工程ごとの改善という観点で改革を進めました。例えば、酒造りの工程は①原料処理、②つくる、③絞る、④貯蔵にざっくりと分けられます。松藤さんであれば何番から改善するべきだと思いますか?

松藤:

そうですね……。品質改善であれば①原料処理から昇順で取り掛かるのがスタンダードだと思います。

加登:

もちろん、その通りです。ただ、どんなに上流工程を改善して品質が良くなったとしても、下流の工程が悪いと結局品質は悪くなってしまうと私は考えていました。①で品質が100に向上したとしても④が-80なら、結局20の酒をお客様に提供しないといけなくなる、といったイメージですね。ですから設備の導入・更新や作業内容の見直しなどは基本的に④から降順に実施しました。ハードウェア、ソフトウェア、酒の造り方、作業のやり方、職場環境の清掃など、様々な施策の基幹にあるのは「品質追及」という行動指針。導入するツールや設備もよくある「効率化」や「省力化」ではなく、品質向上をなによりも重視しました。例えばM&Aした当時、酒蔵にあった大量生産用の大きな機械はもうどこにもありません。代わりに、温度や湿度などを自動制御し、データを集計して「暗黙知」を見える化、経験や技術に依存しない酒造りができる体制の構築を目指したというわけです。

松藤:

設備や環境など幅広い領域を抜本的に変革されたのですね。会社の雰囲気も大きく変わると思うのですが、既存従業員の方々の反応はどうでしたか?

加登:

残念ながら非協力的でしたね。正直、私も自分の取り組みを理解してもらえると期待はしていませんでした。「ついて来れないなら辞めてもらって構わない」という思いは、今も一貫していますし、実際、2018年に14人いた従業員のほとんどは入れ替わって会社にはいません。確かに痛みは伴いますし、生産量も落ちるリスクは多分にあります。ただ、利益体質を抜本的に変革し、何よりも酒造りに向き合う意識を変えるには、出血は避けられないのだと今でも考えています。

松藤:

中小企業で人数が減っていくのは大きなリスクが伴いますが、その辺りはどう乗り越えたのでしょうか。

加登:

私から「辞めてくれ」と促すことはなかったので、一気に辞められてしまうことはありませんでした。あと、私の想いなどをSNSで発信していると、若い人たちが入社してきてくれたのです。意識したわけではありませんが、人が辞めると新しい人が入ってくれるという循環のおかげで大きなリスクにはなりませんでしたね。

松藤:

デジタルツールは、どのようなものを導入しているのでしょうか?

加登:

酒造りに欠かせない計算式をスプレッドシートで共有し、誰でも数字を打ち込むだけで解が出るようにしていますね。あとは社内Wi-Fiを整備して酒蔵でもデバイスが使えるようにしたほか、アレクサを複数台設置して効率的に疑問を解消できるようにしました。ただ、ツールは気になったものは取りあえず導入することが多いので、定着せずに失敗してしまったことも珍しくありません(笑)。

天領盃酒造のチーム。スプレッドシートやアレクサ、BONX(コミュニケーションデバイス)などを駆使し、酒造りに革新をもたらす。ICTの導入の際には失敗を恐れず、トライアンドエラーを繰り替えし、常に改善を追求しているそう。

松藤:

デジタル活用と手作業による「こだわり」の両立はどのように測っておられますか。

加登:

例えば、前述した温度管理は夜勤体制の中、手作業で管理している酒蔵は少なくありませんし、私たちも「品質追及」に則って小仕込みの原料処理など手作業にこだわっている部分もたくさんあります。ただ、これからの時代は手間ひまをかける=「冬場は休みなし」とか「長時間労働」といった蔵人の負担に強いることはナンセンスだと思います。杜氏である私と蔵人5人で全員野球している天領盃酒造だと尚更ですよね。だからこそ、2022年に温湿度管理の自動化やデータ活用することで「こだわり」を味で示していきたいですね。

松藤:

24歳で天領盃酒造を買収し、経営者・杜氏として様々な取り組みをされてきました。そのモチベーションや原動力はなんでしょうか?

加登:

日本酒が好きというのは当たり前ですが、仮説を立てて、私自身、もしくは誰かが立証することが楽しいというのが、きっと原動力になっているのだと思います。ある意味、ロールプレイングゲーム(RPG)感覚で、超えるべき課題や問題はボスキャラのようなもので「どう乗り換えるか」を考えて試し続ける……という感覚で物事を捉えています。

松藤:

これからやりたいことはありますか?

加登:

いつか、私の出身地である千葉県成田市でもお酒を造りたいと思っています。ただ、成田の酒蔵はどこも元気なのできっと天領盃酒造と同じ方法は難しいでしょう。ならどのようにアプローチすべきなのか、まだ答えは見つかっていないですがそれを考えるのが面白いです。あとは天領盃酒造がある佐渡市の両津港は、通り道になってしまっているので、お酒のテーマパークなどをつくって地元に雇用を生み出したり、クラフト酒の製造をサポートするなど、地元や頑張る若手を支援する取り組みにも注力していきたいですね。

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!