目次

「県民の認知度97%」そんな脅威の数字を叩き出すホームセンターが福岡には存在する。「グッデイならできる〜」のTVCMで一気に福岡県内での認知度をあげた株式会社グッデイ(以下グッデイ)は、北部九州・山口を中心に64店舗を出店する、地元シェアNo.1のホームセンターだ。ここ数年、コロナでの巣ごもり消費もあり、まさに変化する暮らしを支える立役者的存在の業界だが、グッデイはここ5年ほどDX推進に取り組み、躍進的な社内改革が行われている。その甲斐あって先日、第1回日本DX大賞の大規模法人部門にて大賞を受賞した。社会が大きく変化する中で、地域に根ざした店舗のスタッフがどういう方法を経て変化を遂げたのか。その経緯とともにローカル企業経営の視座を代表取締役社長・柳瀬隆志氏に伺った。

遡ること2008年2月。柳瀬氏は7年間勤めた三井物産を退社し、次期社長候補としてグッデイに入社する。大手総合商社の営業部としてグローバルチェーンの輸入担当として複数国とインターネットやメールを介して連携をとっていたことが日常だったところから、状況は一変。目の前に広がる光景は、電話やFAXでのやりとり。1人1台のPCどころか、店舗に1台の専用端末で在庫確認のために店員の列ができているのが当たり前。毎月の会議では印刷された100枚の資料を計100部、1万枚を1日かけてファイルで綴じるのが定例だった。誰がどう見ても、生産性とはほど遠い状況。1500人のスタッフが皆、作業=仕事だと悪しき認識がまかり通っていた状況になっていた。

当時の会議資料

柳瀬氏は当時を振り返ると「新しいことにはとにかく反対の風土でしたね。会議でも個人の主観でものを語る。現場の話を聞いててもまるで根拠がない。売り場のレイアウトもこまめに変えれば売上が伸びるというポリシーで店舗を運営していたが、実際にはお客さんが訪れる度にどこに何があるかわからない状態になっていました。印象で経営判断している。そんな状況に居心地の悪さも感じていましたし、出した指示も“社長がこんなことを言っている”と、他店舗に伝聞で広がっていくことが多く、とても話しづらいと感じてました」と話す。まさに暗黒期。経営者として自分の役割は何なのか、模索する日々がしばらく続く。そしてここから5年をかけて、状況は一変する。

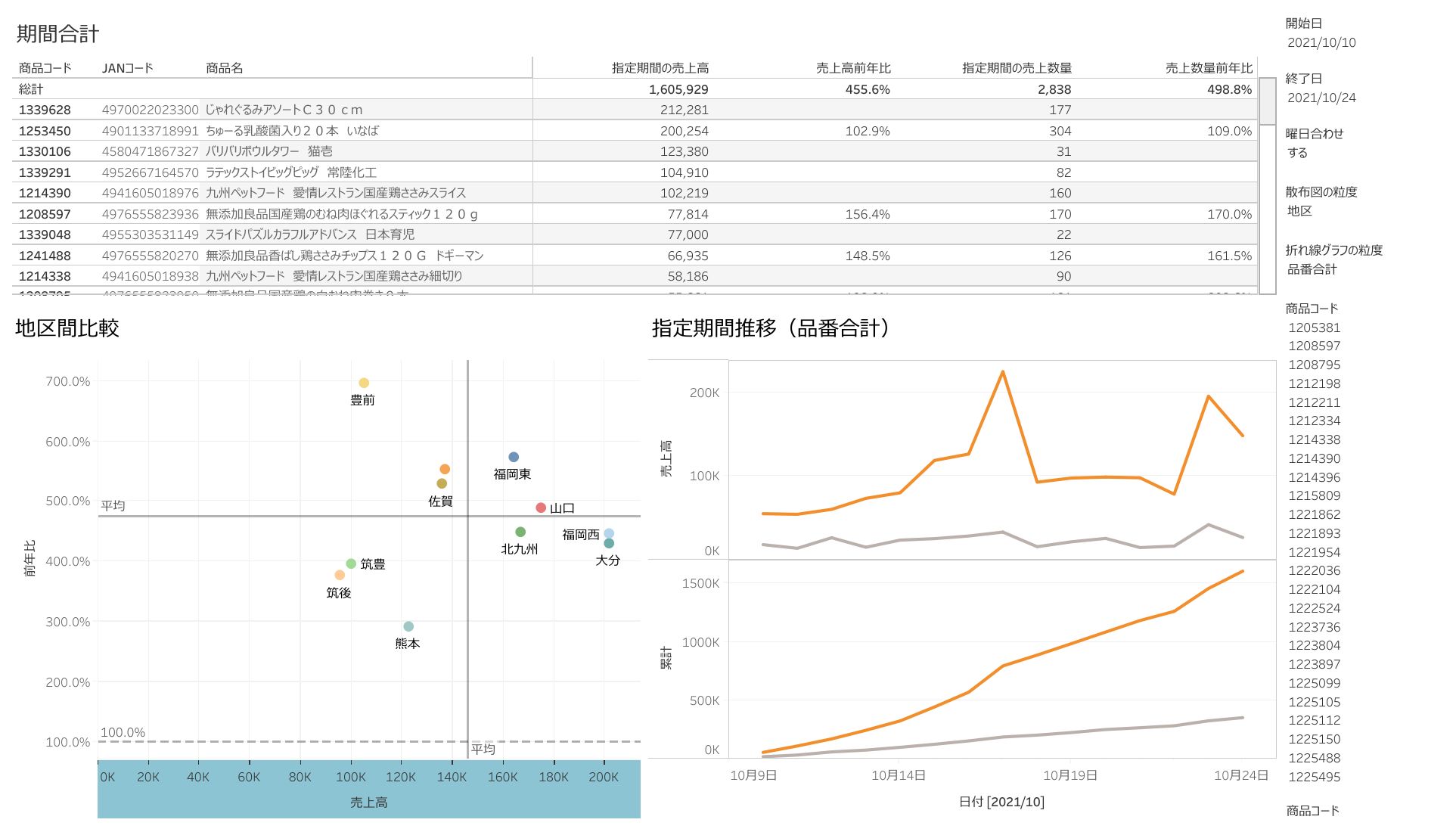

そこから5年の現在地。まず、紙1万枚がテーブルに並んでいた店長会議は事前にドキュメント共有。以前は予算設定もなかった主観だらけの会議は、BS/PLからの売上報告、客観的データに即した会話がベースになった。ほとんど店長の会話はエビデンスに基づき話がすすむ。なぜなら各店舗では毎日、ビックデータとクラウドDWHとBIツールを組み合わせ、自店のデータの分析や可視化ができる環境ができているからだ。

データ分析を、システム開発部任せにせず、直接店舗スタッフが触れるようにすることで、互いの部門に負荷を与えず、店長自らがデータを見ながら即時予測・決断をする。店長は5年の歳月を経て、統計学の知識を持って判断できるよう成長を遂げたのだった。その甲斐あって経営判断も月単位から秒単位へと、スピードは格段に上がっていった。

現在の会議資料。全店舗の定例会議の資料は全社員が閲覧可能。店舗責任者はBS/PLを見て、日々の営業活動に反映している。

データ分析画面の一部抜粋。エリア・各店舗で過去の単価や購入傾向を分析しながら、今後の売れ筋商品の予測のもと、店舗での仕入や陳列のレイアウトに活かしている。

運営面だけではなく店舗の実務作業でもデジタルを駆使した。レジのPOSデータをクラウド上に数分単位で送信。売れ行きやレジの稼働率もリアルタイムに管理できるので、混雑時には自動チャットでスタッフのスマホに応援メッセージが届く。

スタッフ交流の場である社内の何千何百のダッシュボードは自発的に作成されていて、現在は複数のチャットグループで店舗間の情報共有・交流が行われている。ナレッジの蓄積状況を鑑みると「まるで社内版Googleを作成している感覚に近い」と柳瀬氏は話す。

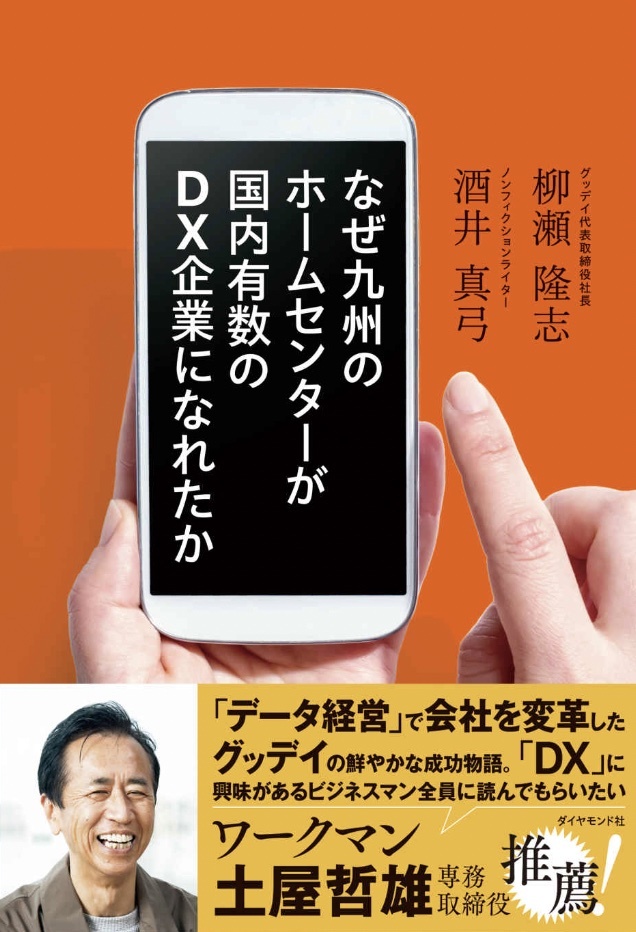

データはあくまで数字で、怖いものではない。かつては商社でリスクマネジメントも経験したからこそ、デジタル導入当初データに触れることを怖がる社員に対して冷静に柳瀬氏の目は光った。それ以降、一貫してデータ分析の必要性を語り、DX人材の中途採用、また有志による勉強会開催などを経て、仕組みを構築。スタッフの推進力の甲斐もあって各部門ごとに段階的に浸透させ、メールも使えないところから、デジタルファーストの組織へと比較的スムーズに社員に受け入れられたのだった。千を超える社員、そして現場までのスムーズなDX浸透、この事例は全国でも珍しく、この一連の成果や詳細は2022年2月、書籍として出版された。その中にはデジタルが不得手な人でもわかりやすい、社内ツールの活用事例や方法、そして社員からヒーローを出したいという柳瀬氏の行動や想いが事細かに記載されている。注目したいのが、この本には実際の社員がインタビューに答えていること。実際に記事を読んで家族が泣いて喜ぶほどに社員の声が丁寧に本に反映されている。

なぜ九州のホームセンターが国内有数のDX企業になれたか

福岡県を中心に64店舗を展開するホームセンターのグッデイがゼロからDXに挑戦! メールもホームページもなかったグッデイが第1回日本DX大賞を受賞するなど国内有数のDX企業になれた5年間の取り組みをあまさず紹介。経営幹部、デジタル担当者だけでなく若手社員におすすめの一冊。(ダイヤモンド社、2022)

オフィスの雰囲気。会社の風土も新しいことを受け入れやすい体質に変わって行った。

ここまで現場に浸透できたのは、DX人材の投入、有志の勉強会など担当部門の社員の成果の賜物でもあるが、同時にデジタルで現場の“不都合”を先にとり除いたのも要素のひとつだった。たとえば勤務スタッフのお弁当の手配など、地味だが毎日手間のかかる作業にはgoogleフォームを取り入れて解放した。またレジにはクラウド録画カメラを設置し、問い合わせやクレーム対応など細やかな報告が必要な事項も、クラウド上にある動画のリンクをシェアするだけで情報共有できるなど、まずは現場のボトルネックをデジタルで解決することが理解促進に繋がっていったのだった。

店内のレイアウトも変化を遂げた。(左写真:before 右写真:after)

デジタルの先にある目的、それは経営理念の達成に一歩でも近づくこと。“家族でつくるいい一日。”を理念に掲げるグッデイ。経営者として現場のペインをとると同時にこの理念の具現化を目指すが、限られた予算や時間の中で何を優先するか。その舵取りはどの経営者にも立ちはだかる壁ではと予想がつくが、その時優先事項とする視点は「カスタマーサクセス」に尽きると柳瀬氏は話す。

「社長の立場として最優先は、経営数字を良くすることです。そのための手段としてやらないといけないのが、お客さんの目線に合わせること。お客さんが期待していることは、理念への行動や接点がどういうふうに体現されているかなので、カスタマーサクセスの目線で判断することがすなわち重要だと考えます。けれども、経営層はお客さんが何に喜んでいるかは意外と見えづらい。その時に現場の意見がかなり参考になります。お客様が何を求めているか。声を拾い、その対策が今後ビジネスとして展開していけるかを判断して社長自らが号令を出す。すると企業理念も体現しながらお客様の満足度も上がるので、良い循環が生まれます」

グッデイの理念は「家族でつくるいい一日」。現場、本部、社長はそれぞれの役割があるが、共通軸は今日、明日のお客様がいかに喜ぶか。その価値観をデータが紡いでいる。

新しい風土を育成したグッデイだが、そのための経営者として持つべき世界観にはどんなことがあったのかと尋ねるといくつか重要なポイントが挙げられた。先にまとめると、データ自体をどういう目的で/どういうメリットで/どういう行動で/どういう環境にするかを明確にイメージし経営者がブレずにやり続けることだという。

知行合一、すなわち、知識と行動は一体であることを自ら体現。このようにコロナ禍での移動に関してもビッグデータから国ごとのレポートを集計し、出張の判断を行っている。

「データはコミュニケーションツールであり、意思決定ツールです。データドリブンの状況をつくれば互いの齟齬も生まれなくなり、コミュニケーションコストが下がります。また、社内版Googleがあることで即時判断につながります。そんな状況を浸透させるためには、まず経営者自らがどんな細かい判断でもデータを引き出す姿勢をみせること。経営は小さい判断が頻出しがちですが、ここでデータ分析は時間がかかるからと諦めてしまうと主観に頼る経営になりがちです。昔は確かに小さい判断に分析スピードが追いつかない時代でしたが、今はわずか数秒で引き出すことも可能になりました。そのためまずは経営者自身がデータを引き出す姿勢を見せることが浸透する礎になるのかなと思います。これをトップだからと言ってやらないと全てがなし崩しになってしまいます」

経営者が自らデータのメリットを心底体感することがもっとも大事と語る柳瀬氏。

そう語る柳瀬氏にもこの5年間を経て心境の変化があった。もともと子供時代から機械やコンピューターが好きだった少年時代。もともとデジタルツールは大好きだったが、やはりこの改革を経て自分にあっているなと再認識した。と同時に、考えることと人材育成の大切さを、ひしひしと感じているという。自社スタッフの傾向を見ていると、今やっている仕事をミスなくやることに全力集中しがちだという。しかしそれでは全体がダメになると皆がダメになってしまう。新しいことをやる、課題を捉えて解決する、そういった目線を持つことが必要だと感じている最中だという。

「人材育成も同時に行うことが大事なポイントかなと思います。人材育成については“知行合一”の環境づくりがとても重要なファクターになります。IT人材、DX人材は教育したらなんとかなると思いがちですが、やはり実際使わないとスキルとして身につかないんですね。学んだことを使える場所、そして周囲にも使っている人が多い環境を整えていって初めてスキルが役に立つので、そういう風土を作っていくのが大事だなと感じています。」

新入社員が必ず受けるデータサイエンス研修。また社内の勉強会「グッデイX」では今後のデータ活用や社内ナレッジをどう発展させていくかを柳瀬さん含めた有志の社員で研究している。

2019年の事務所移転以降、飾っている植物たち。日照条件や水やり状況でなにかと枯れがちなオフィスグリーンだが、ひとりの社員(國分豊さん)をはじめとした専門知識をもったスタッフのメンテナンスのおかげでなんと一度も枯らしたことがないとのこと。この実証実験を経て、新しい事業展開をグッデイは立ち上げた。

グッデイのホームページから引用。植物に対する愛情が評価され、現在では一事業としての立ち上げに発展。

コンピューター好きの少年時代があったからこその今。それも重なっているのか、うちの社員が関心があってできることをもっと引き上げて行きたいと柳瀬氏は語る。

「例えばオフィスグリーンの事業は、園芸売場を担当していた國分がきっかけなんです。うちの入社理由も園芸が好きだからというほど、彼が常に植物のことを考えていたのがきっかけ。國分は全国の寄せ植えコンテストに参加しては、最優秀賞か優秀賞を受賞してくる。自社だけで400人は毎年参加しているのにも関わらず、國分しか受賞できない圧倒的な実力者なんですよ。こうした、社内の中に潜んでいるスキルと、社会の課題解決をかけ合わせると、それはノウハウになり新しいビジネスにつながります。スペシャル人材のスキルの活かし方、そして他の社員がノウハウを学ぶための教育カリキュラム、それを今後も設計して行きたいですね。経営者としてこの5年で感じたこと。それは、事業の根本は社会課題解決。そしてそのための人材育成をやらないと継続的なビジネスにならないということ。今後もスペシャル人材をどう引き上げていくかを常に考えて行こうと私自身も思案しているところです」

2022年4月、天神西通りにて「if green…store」という、グリーン専門店を期間限定で立ち上げ。観葉植物の多い店内には、園芸経験の長いスタッフのノウハウが生きている。目の前の困りごとを解決できればそれがナレッジになり社会課題解決につながる。と柳瀬氏は指摘する。

まさにDXによって、暮らしを支える側から、暮らしをつくるフェーズにきているグッデイ。今後はお客様の解像度をより上げて行けるよう、これからも挑戦を続けていく。最後に柳瀬氏はこう語る。「これまではレジでの経験則で個別のお客さんの識別をしていたものを、今後はデータ観測に基づいて接客をしていきたいですね。たとえばペットを飼っていることを知った上での接客やサービス提供など。本当にお客さんに喜んでもらうような仕組みづくりを。お客さんのことをわかっている、そんなホームセンターになりたいですね」と話す表情には爽やかな決意が見えていた。家族でつくる良い一日のために、今日もグッデイの試行錯誤はつづく。

株式会社グッデイ 代表取締役社長 柳瀬 隆志

1976年福岡県生まれ。東京大学経済学部卒。三井物産の食料本部に所属し、冷凍食品の輸入業務に取り組む。2008年、先代の経営する嘉穂無線ホールディングス株式会社に入社。2016年6月に嘉穂無線ホールディングス株式会社および株式会社グッデイの代表取締役に就任。2017年4月にはデータ活用のコンサルティング会社、株式会社カホエンタープライズを立ち上げ。2022年4月にはダイヤモンド社の「なぜ九州のホームセンターが国内有数のDX企業になれたか」を出版。2022年6月、第1回日本DX大賞の大規模法人部門にて大賞を受賞。

(取材・TEXT・PHOTO:フルカワカイ 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!