目次

「Manufacturing」とは原材料や部品を使用して製品を作るプロセス=モノづくりのことで、それを主事業にしている企業の業種である「製造業」を意味する言葉としても使用されています。

モノづくりとは、物理的、化学的、または機械的な手段を使用して、何か新しいものを作り出すことで、製造業においては、生産ラインでの大量生産から、特注品の単品生産まで、さまざまな形態があります。

この「Manufacturing」は、設計、原材料の調達、製造方法の選択、品質管理、そして最終製品のテストといった複数の段階を含むことが一般的です。

日本においても製造業は経済の重要な部分であり、多くの産業で使用される製品や部品を提供することで、日々の生活や他の農業・鉱業、製造、建設、サービス、技術・情報をはじめとする様々な分野のビジネスを支えています。

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が経営課題として注目される中、モノづくりリーダーの役割はさらに重要となってきており、ビジネス全体の戦略や方向性に影響を及ぼす存在として位置づけられています。

「ものづくり大国」として世界に誇る日本の製造業は、高度な技術力と品質管理を強みとして発展してきました。しかし、近年ではグローバル競争の激化やデジタル化の遅れ、労働力不足などの課題に直面しています。

「ものづくり大国」は、日本の製造業が持つ高度な技術力や品質、独自のノウハウを評価して使われる言葉です。日本が世界に誇る製造業の強さや信頼性を象徴しています。

日本は戦後の経済成長を支えた「製造業」を中心に、世界トップレベルの工業国としての地位を築き上げました。

① 高度経済成長期(1950~1970年代)

自動車、家電、精密機器などの分野で世界市場を席巻し、**「ジャパン・アズ・ナンバーワン」**と呼ばれる時代が到来。

② 品質と技術革新

トヨタやホンダの自動車、ソニーやパナソニックの家電製品などは、品質の高さと技術力で世界中に広がりました。

③ 製造現場の強み

「カイゼン」や「トヨタ生産方式」に代表される効率的な生産管理が国際的に評価されました。

① 高品質・高精度

日本製品は「壊れにくい」「性能が高い」と評価されることが多く、特に自動車、工作機械、ロボット、電子部品、半導体などは世界市場でもトップシェアを誇ります。

② 技術力と職人の技能

熟練した職人による「匠の技」、先端技術を活用した製品開発(精密機器や医療機器など)

③ カイゼン文化

製造現場では、常に「改善」を繰り返し、生産性と品質を高め続ける文化が根付いています。

④ サプライチェーンの強み

部品や素材供給の精密な連携により、効率的な生産体制が整っています。

① 競争激化

中国や韓国、東南アジア諸国の台頭

② デジタル化・IoT化の遅れ

Industry 4.0やデジタルトランスフォーメーション(DX)への対応

③ 少子高齢化

労働力不足や後継者問題

「ものづくり大国」としての再興には、以下が重要です。

① デジタル技術の活用

IoT、AI、ロボットを活かしたスマート工場化

② グローバル戦略

新興市場への積極的な展開

③ サステナビリティへの対応

環境配慮型ものづくり(脱炭素や循環型経済)

④ 人材育成

次世代技術者や職人の育成

日本のものづくりは依然として世界に大きな影響力を持っていますが、現代の課題に対応し、さらなる進化が求められています。今後も技術革新や新しい価値の創造を通じて、世界に誇る「ものづくり大国」としての地位を維持・発展させることが期待されています。

「Manufacturing Japan Summit 2025」は、環境や時代に合わせて変化し続ける製造業の課題に着目し、競争力の強化や課題解決へ導くための事業戦略支援です。

講演を通して最先端の情報や知識を学ぶだけではなく、One-to-One meetingsを通して、成長を促す企業連携の可能性を見出すことも目的としています。

今回は2月4日(火)、5日(水)の両日に東京都文京区のホテル椿山荘東京にて開催されます。

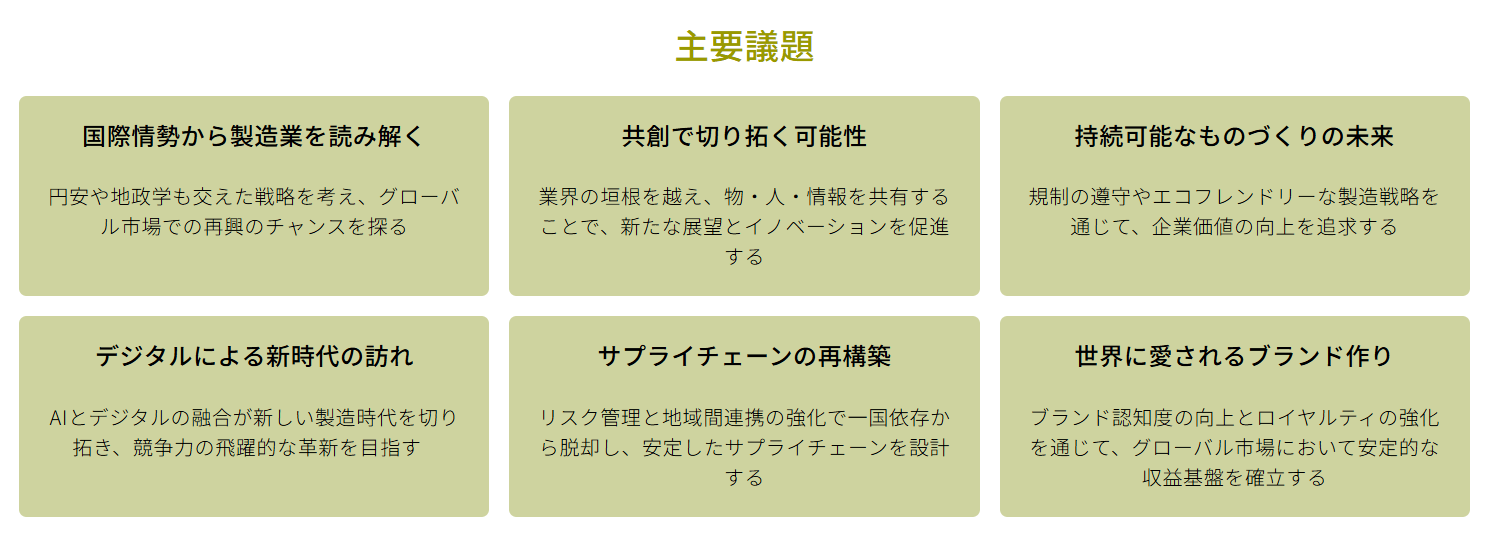

12回目を迎える「Manufacturing Japan Summit 2025」では、国際情勢から製造業を読み解く、共創で切り拓く可能性、サプライチェーンの再構築など、6つの主要議題をテーマに、22名の講演者が製造業界における最新情報を紹介します。

・モノづくり関連部門の統括責任者:

企業の製造業部門責任者の方が対象です。

講演、食事会、参加者同士のディスカッション、ソリューションプロバイダー企業とのミーティング等を通じて最新の知見を得ると共に新たな人脈の拡大に活用できます。

・ソリューションプロバイダー企業:

製造業関連のソリューションをもつ企業が対象です。

聴講者側として参加されているトップ企業の製造部門の決裁権者と一対一で商談できる機会があります。

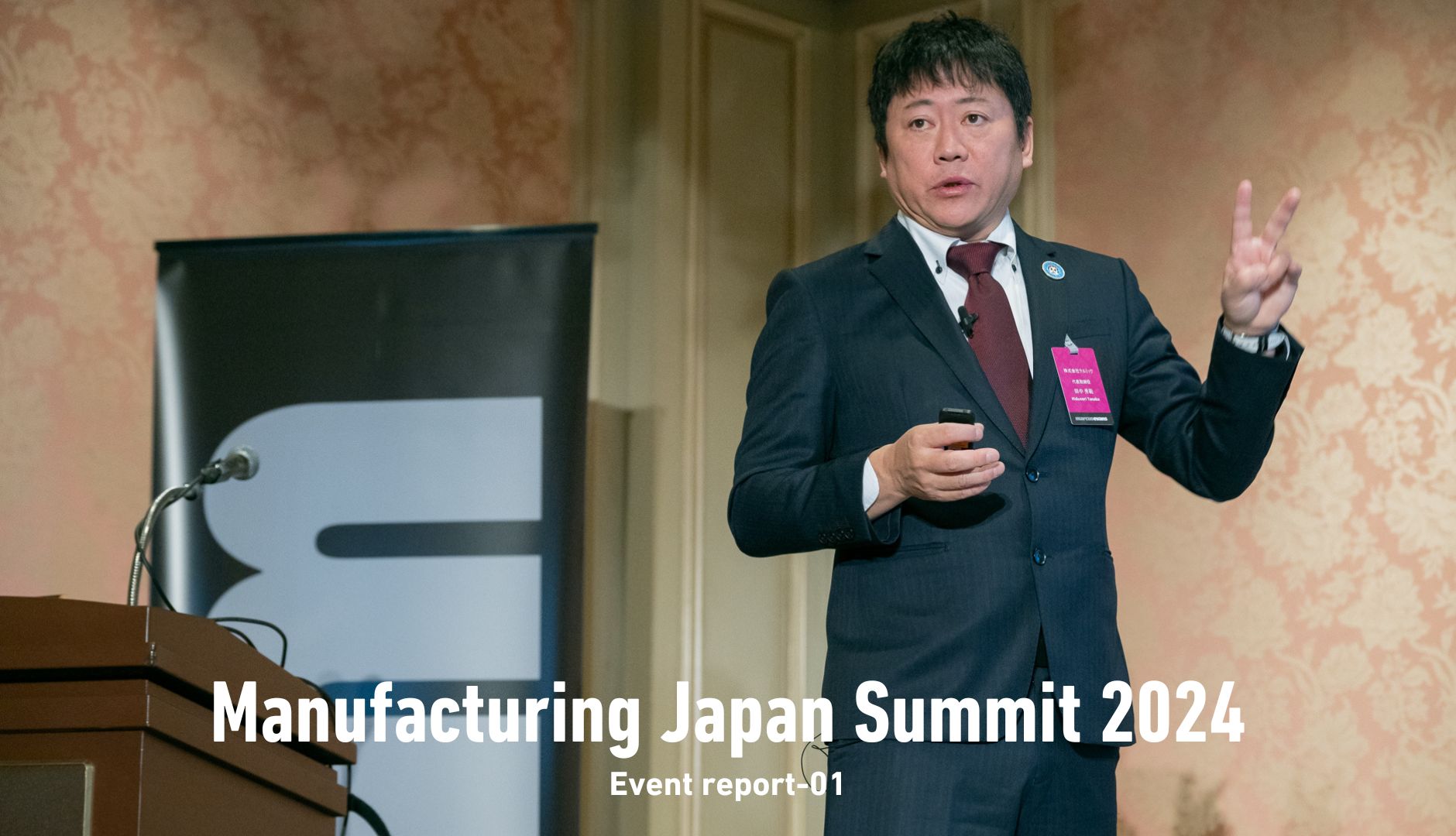

DXと働き方改革で、平成生まれ・女性が大活躍。年間1800社が見学に訪れるテルミックは製造業が抱える人材の課題をどのように解決したか–Manufacturing Japan Summit 2024 イベントリポート

「Manufacturing Japan Summit」では毎回、主要議題=テーマを設定しています。

この「テーマ」は回を重ねるごとに、日本のデジタル変革(DX)の進化とともに、製造業の分野でもより高度な内容へとアップデートし続けています。遅れていると言われがちな日本のDXも最近は黎明期を終え、守りから攻めのDXへと移り変わる過渡期に突入しはじめています。

・国際情勢から製造業を読み解く

円安や地政学も交えた戦略を考え、グローバル市場での再興のチャンスを探る。

・共創で切り拓く可能性

業界の垣根を越え、物・人・情報を共有することで、新たな展望とイノベーションを促進する。

・持続可能なものづくりの未来

規制の遵守やエコフレンドリーな製造戦略を通じて、企業価値の向上を追求する。

・デジタルによる新時代の訪れ

AIとデジタルの融合が新しい製造時代を切り拓き、競争力の飛躍的な革新を目指す。

・サプライチェーンの再構築

リスク管理と地域間連携の強化で一国依存から脱却し、安定したサプライチェーンを設計する。

・世界に愛されるブランド作り

ブランド認知度の向上とロイヤルティの強化を通じて、グローバル市場において安定的な収益基盤を確立する。

最新動向と展望を知り尽くしていることはもちろん、明晰な洞察を備えたモノづくりのスペシャリストの方々が現在の市場環境下における課題や潜在するビジネスチャンスについて、基調講演・ケーススタディプレゼンテーション・パネルディスカッションを通じて活発に議論します。

エリコンジャパン株式会社/(元)本田技研工業株式会社

バルザース事業本部 シニアアドバイザー

田岡 秀樹 氏

[プロフィール]

・1990年1月 ホンダエンジニアリング㈱に転職。

プレス金型設計、新機種の先行技術開発・プレス部門の新機種プロジェクトリーダー(北米、欧州モデルの車体量産化計画を担当)

・2005年4月 車体塑型研究開発部長、新機種DE業務室長

・2010年4月 車体領域 執行役員

・2013年4月 本田技研工業㈱四輪事業本部・設備金型企画推進室 室長

・2016年6月 一般財団法人 型技術協会の15代目会長

・2022年1月 エリコンジャパン・狭山金型・タンガロイ アドバイザーに就任

新田ゼラチン株式会社

総合研究所長 兼 バイオメディカル部長

平岡 陽介 氏

[プロフィール]

1998年、北海道大学大学院農学研究院を修了し、同年、新田ゼラチン株式会社に入社。その後、2001年から2年間、京都大学再生医科学研究所に出向し、再生医療の研究に従事し、2004年から3年間、米国子会社Nitta Casings Inc.に出向。2009年には北海道大学大学院農学研究院より博士号を取得し、2016年にはBond大学で経営学修士を取得しました。その後、2020年から総合研究所のバイオメディカル部長、2023年には総合研究所長兼バイオメディカル部長を務めました。2024年からは執行役員として総合研究所長をつとめる。趣味はトレイルランニング、新潟市出身。

未来のモノづくりをデザイン – 枠を超えたイノベーションを生み出す

株式会社エムテド 代表取締役、アートディレクター/デザイナー

田子 學 氏

[プロフィール]

東芝にて家電、情報機器に携わった後、家電ベンチャーの創業期に参画し、デザインマネジメント責任者を務めた後、2008年にMTDO inc.(エムテド)を設立。広い産業分野において、イノベーションを目指す企業や組織に伴走しながら、コンセプトメイキングからプロダクトアウトまでをトータルにデザインする「デザインマネジメント」を得意としている。ブランディング、UX、プロダクトデザイン等、一気通貫した新しい価値創造を実践しているデザイナー。TEDxTokyo2013スピーカー。国内外デザイン賞受賞歴多数。

[プログラム概要]

現在、日本の製造業は新たな事業展開やオープンイノベーションに挑戦し、これまでの枠を超える変革が求められている。このような変革の中で、「デザインマネジメント」という概念がどの程度浸透しているのだろうか。田子學氏は、デザインマネジメントの第一人者であり、多くの企業にこの概念を導入し、枠を突き抜けたイノベーションを実践している。

田子氏は、「日本の技術とモノづくりはまだまだ価値がある」「日本だからこそできることがある」との信念を持ち、日本製造業に新たな希望を見出している。今回の講演では、デザインが企業にもたらす具体的な効果や、製造業が直面する課題に対する新たなアプローチについて詳しく語っていただく。

デザインとは何か、その定義や経営サイクルに統合する必要性についてや、企業の未来を描くための無形資産としてのデザインを構成する要素について触れる。また、「コンピテンシー」が異分野との協働を可能にする力として、日本の製造業にとってどのように重要であるかを掘り下げる。さらに、ブランディングの進化とその重要性についても考察し、デザインが企業の成長をどのように支えるのかを明らかにする。

この講演を通じて、デザインマネジメントという概念を学ぶことは、日本の製造業が未来に向けてどのように変革を遂げていくかを考える上で、重要な示唆を与える貴重な機会となる。

・日本の製造業がかかえる課題の本質とは

・デザインマネジメントによってもたらされる効果とは

・企業の成長のためのデザインとは

未知の小惑星リュウグウを解析した探査機はやぶさ2と光学航法カメラの製造秘話とマーケティング

東京大学大学院 教授

杉田 精司 氏

[プロフィール]

静岡県浜松市出身。東京大学理学部地球物理学科卒、米国ブウラウン大学博士課程修了(Ph.D.)、2009年より東京大学大学院教授。専門は惑星科学。天体衝突の物理過程を通じて太陽系内のさまざまな惑星の起源と進化を研究する。特に 最近10年間は、画像解析の責任者として探査機はやぶさ2に参画し、小惑星リュウグウの研究を進める。

[プログラム概要]

JAXA・はやぶさ2光学航法カメラ担当。 2018年6月に小惑星リュウグウに到着した探査機はやぶさ2は、直ちに高精度観測を開始した。

リュウグウは直径が1㎞以下と超小型なため、地上望遠鏡での精密観測は困難であり自転軸の向きすら分かっておらず、未知なる小惑星にゼロベースで観測を始める必要があった。解析には光学航法カメラが大きく活躍し、到着から激動の1年半でリュウグウの起源と進化が明かされる。

本講演では、はやぶさ2やカメラの製造開発秘話、そしてはやぶさ2のカメラという「製品」や撮像された画像という「商品」がどのように国外に「売れた」のか、事業会社のビジネスモデルに置き換えた逸話をご紹介いただく。

国産半導体再興:Rapidusの挑戦 ~時間は未来から流れる~

Rapidus株式会社

専務執行役員・3Dアセンブリ本部長

折井 靖光 氏

[プロフィール]

1986 年 3 月 大阪大学基礎工学部卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業所入社、大型コンピ ューターの実装技術からノートブックコンピューター、ハードディスクなどのモバイル製品のフリップチップを中心とした実装の生産技術・開発に従事。2009 年 6 月 東京基礎研究所に異動し、3 次元積層デバイスの研究をリード。2012 年 8 月 サイエンス&テクノロジー部長に就任し,脳型デバイス,光インターコネクト,半導体パッケージングの3つの研究分野を統括、新川崎事業所長に就任。2016年7 月長瀬産業株式会社へ入社し、商社における技術の目利き役として活動を開始。2017 年 4 月 社長直下の組織として、NVC 室(New Value CreationOffice)を立ち上げ、2019 年 4 月より執行役員に就任。2022 年 12月 Rapidus 株式会社へ入社、専務執行役員・3Dアセンブリ本部長に就任。2012 年 9 月 大阪大学工学部にて博士号取得。 2015 年 10 月IMAPS(International Microelectronics Assembly and Packaging Society) Fellow に就任。 2016 年 3月 IEEE EPS(Electronics Packaging Society) Region 10(Asia) Director に就任。

[プログラム概要]

かつて5割だった日本の半導体生産の世界シェアは現在1割程度。その復権を担うのが、2022年にトヨタ自動車様、デンソー様をはじめとした大手企業8社を中心に出資設立された「Rapidus」。

RapidusはIBMの技術をもとに、世界で誰も到達していない回路線幅2ナノの次世代半導体、2ナノ次世代半導体のパフォーマンスを更に向上させる次世代『チップレットパッケージ』の量産に向け、研究・技術開発に取り組んでいる。

本講演では、Rapidusの挑戦と、私たちの生活をより豊かにする半導体の未来についてご紹介する。

かつての半導体王国日本の栄光を取り戻すために、今、新たな一歩を踏み出している。

【特別対談】日本ものづくりの再興を語る ~入間市の挑戦が日本中を巻き込む?!~

入間市役所 入間市長

杉島 理一郎 氏

[プロフィール]

1982年、入間市生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2005年に日本政策金融公庫に就職。2010年に松下政経塾に進み、2013年に防衛大臣小野寺五典の秘書となる。2015年に埼玉県議会議員に当選、以降2期を務め、2020年11月に入間市長に就任。2021年「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」第1弾に認定、2022年「SDGs未来都市」に認定、2023年「地域DX推進ラボ」第1弾に選定されるなど先進的な政策を推進。「ヤングケアラー支援条例(全国初)」や「おいしい狭山茶大好き条例」などの条例制定や自治体パーパス経営の推進などでも注目を集める。2024年に再選し現在2期目。

エリコンジャパン株式会社/(元)本田技研工業株式会社

バルザース事業本部 シニアアドバイザー

田岡 秀樹 氏

[プロフィール]

・1990年1月 ホンダエンジニアリング㈱に転職。

プレス金型設計、新機種の先行技術開発・プレス部門の新機種プロジェクトリーダー(北米、欧州モデルの車体量産化計画を担当)

・2005年4月 車体塑型研究開発部長、新機種DE業務室長

・2010年4月 車体領域 執行役員

・2013年4月 本田技研工業㈱四輪事業本部・設備金型企画推進室 室長

・2016年6月 一般財団法人 型技術協会の15代目会長

・2022年1月 エリコンジャパン・狭山金型・タンガロイ アドバイザーに就任

[プログラム概要]

埼玉県入間市の杉島市長は、デジタル未来都市や脱炭素社会の実現に向けて精力的に取り組んでおり、入間市民全体からの厚い支援を受ける情熱あふれる若きリーダーである。市長は、地域の中小企業が日本経済の重要な柱であり、地域経済の活性化こそが日本の活力を生むと強調する。特に、入間市で進められている「マイクロヒル構想」に焦点を当て、埼玉のものづくり立県としての未来を展望する。

市長は、日本が世界をリードするものづくり大国であることを認識し、日本人の創り出す「たくみの技」の育成がいかに重要であるかを訴える。現在、世界はインダストリー4.0という新たなステージに進化しており、日本もこの流れに乗ることが不可欠であると指摘。特に、高い技術力を誇る中小企業が多く存在する埼玉県では、最先端のデジタル技術に負けない「たくみの技」を育て、国際競争力を維持する必要がある。

今回は、元本田技研工業株式会社、現エリコンジャパン株式会社で多くの企業にアドバイザリーを行っている「日本のものづくりのコア人物」田岡氏との特別対談。市長自ら、入間市の企業事例を紹介しつつ、ものづくり立県としてのビジョンと戦略を伺う。

入間市が本気で世界の技術者を集める産業集積地を目指す中で、地域全体を巻き込み、ひいては日本の国際競争力を高める一因となるには。日本製造業の未来について熱く語るセッションは必見。

ヤマハ発動機の新たな挑戦:自動化とロボティクスの未来

ヤマハ発動機株式会社 執行役員 ロボティクス事業部長

江頭 綾子 氏

[プロフィール]

・1991年(平成3年) 4月ヤマハ発動機株式会社入社

・1991年(平成3年) 6月IM事業部に配属

以来、マウンターサービスに従事

・2018年(平成30年) 1月ロボティクス事業部 CS部長就任

・2019年(平成31年) 1月ロボティクス事業部長就任

・2022年(令和4年) 3月執行役員 ロボティクス事業部長就任(現在に至る)

[プログラム概要]

ヤマハ発動機と言えば、バイクや船、エンジンといったイメージが強いが、実は産業用ロボット、電子部品を基板に搭載する表面実装機、無人ヘリコプター・ドローンなどのロボットを開発、製造、販売の事業も展開している。今回ご登壇いただくのは、本事業を一手に牽引するロボティクス事業部長の江頭綾子氏。

現在の市場において、「自動化」は世界的に高い需要を誇り、技術革新が急速に進んでいる分野。江頭氏は、2024年以降におけるロボットおよび自動化システムの需要が従来以上に高まるとの見解を示す。さらに、同社は浜松ロボティクス事業所の大規模な拡張を進めており、この分野に対する期待も高まっている。

事業部設立からこれまでの道のりは決して順調ではなかったが、その中でビジネスチャンスを見出したきっかけや具体的な戦略についてお話を伺う。世界的にシェアを持つ「ヤマハ発動機」と「自動化技術・ロボット」の最強タッグが生み出す未来の動向は、見逃せない。

・ヤマハのものづくり哲学「理論値生産」

・シームレスな連携による工場まるごと最適化

・人とロボティクスの協調

金型を題材とした次世代ものづくり人材の育成

岐阜大学 副学長

東海国立大学 機構理事

王 志剛 氏

[プロフィール]

Comming Soon

[プログラム概要]

岐阜大学の地域連携スマート金型技術研究センターでは、金型の設計・製作・成形トライ・性能評価といったものづくりプロセスの一気通貫実践教育、金型のセンシングや機械学習といったデータサイエンス教育および産学協働によるスマート金型の開発研究の三点をベースとした次世代金型技術の基礎トレーニングに加えて、世界トップクラスの独創的な研究による創造性教育を通じて、次世代ものづくり技術者の即戦力の育成に注力している。

今回の講演では、この金型教育プログラムの特徴や教育効果、産業界との密接な連携が学生に与える影響について詳しく解説する。また、デジタルトランスフォーメーションが深化する中で新たなイノベーションを創出するため、業界の垣根を越えて産学共創を実現するための岐阜大学の取り組みを紹介する。

「出島」からの挑戦:全社デジタル化を推進する新しい組織のつくり方

株式会社デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー

成迫 剛志 氏

[プロフィール]

明治大学経営学部卒業後、日本IBM、伊藤忠商事、SAPジャパン、北京大学方正集団、ビットアイル・エクイクスなどを経て、2016年にデンソー入社。コネクティッドカーにおけるIoT推進を担当し、2017年にデジタルイノベーション室室長、2018年にMaaS 開発部長を経て、2021年1月には執行幹部に就任。現在は、研究開発センタークラウドサービス開発部長を務める。

[プログラム概要]

成迫氏は、株式会社デンソー入社前に各組織でCTOやCIOとしてITスペシャリストとして活躍していた。現在は株式会社デンソーでデジタルイノベーションオフィスを新設し、全社的なデジタルシフトを率いている。成迫氏が提唱する新しい組織の在り方は、特にデジタル化が求められる製造業において重要な示唆を提供している。

入社早々、成迫氏は各部署の取り組みがバラバラで、デジタル分野に対する外注依存の姿勢を目の当たりにした。これを受けて、デジタルのスピード感を高めるためには、従来の文化や組織体制を変革する必要があると判断し、「出島」のような独自の組織を立ち上げた。また、成迫氏は「企業同士の人材交換が必要だ」という視点を提唱し、変化が激しくリスキリングが求められるこの時代において、非常に重要な考え方となる。

終身雇用の概念が日本企業の成長を阻み、世界のスピードに追いつけない現状を打破するためには、人材や知識の流動化、そしてシェア文化を促進することが不可欠だ。日本産業の中心を担う製造業だからこそITの力が必要で、経営層が現場におけるITやプログラミングの価値を知ることが重要であり、変革に柔軟に、企業同士手を取り合い越境していくことで、データが収集・分析され、新しい価値が作られるのではないか。

UCCグループのサステナビリティ経営と共創型イノベーション

UCCジャパン株式会社 執行役員 サステナビリティ経営推進本部長

里見 陵 氏

[プロフィール]

UCCジャパン執行役員 サステナビリティ経営推進本部長 1981年生まれ。大学卒業後アーサー・D・リトル、A.T.カーニーにて主に製造業の経営コンサルティングに従事。クライアントの外資系消費財メーカーにおける経営企画、国内営業責任者、アジア統括ブランドマネージャーを経て、B2Cサービススタートアップにて営業、マーケティング、事業開発の責任者を経験。2017年6月UCCホールディングスに入社。同社執行役員CSO、UCC上島珈琲副社長等を経て2024年1月より現職。

[プログラム概要]

UCCグループは、サステナビリティ経営を企業戦略の中核に据え、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を両立させる取り組みを積極的に推進している。同グループは、サステナビリティ強化を経営基盤・事業基盤としてだけでなく競争戦略の一つとして捉え、独自のグローバルガバナンスや従業員浸透策によりスピーディーな意思決定及び強力な実行推進を行っている。

なかでも同グループが積極推進する取り組みに「水素焙煎コーヒー」プロジェクトがあり、これは環境負荷を大幅に削減しながらコーヒーの品質向上を実現する革新的な技術だ。プロジェクトの実現には、異業種との協働・共創が重要なポイントになっており、外部パートナーとの連携を強化しながら新たな価値を創出している。

サステナビリティ経営の強力な推進や共創型イノベーションのプロセスは、製造業全体における持続可能性の推進と企業価値向上に向けた重要な示唆を与えるものであり、今回これまでの道のりや足元の取組み、今後の展望までをお伺いする。

・UCCグループのサステナビリティ経営 推進の要諦

・共創型イノベーション事例「水素焙煎コーヒー」

・製造業における持続可能性と企業価値向上両立に向けた示唆

最先端企業花王から学ぶ:スマートSCMと現場DX

花王株式会社 グローバルSCM戦略センター長

植岡 秀晃 氏

[プロフィール]

1991年花王株式会社入社、研究部門にて高級アルコールをはじめとする各種ケミカルや機能性素材等の製造プロセス開発を担当。2013年より高級アルコールや可塑剤、固形石鹸等を製造するマレーシア,花王ペナングループ責任者として約6年間従事。帰任後は技術開発センター長、デマンド・サプライ計画副センター長を経て、2023年よりグローバルSCM戦略センター長として国(地域)や事業を跨いだ海外拠点の製造・供給戦略の策定と実行に取り組んでいる。

[プログラム概要]

現在、製造業は労働人口の減少や事業環境の急激な変化に直面しており、デジタル技術による生産現場の効率化が急務となっている。

しかし、多くの企業がその導入に苦慮しているのが現状だ。そんな中、花王株式会社は、AI技術やローコード開発ツールを活用した現場DXの先駆的な取り組みを進めており、業界における模範となる。

2022年、花王和歌山工場では、AIによるプラント運転監視の自動化や異常予兆検知システムを導入し、生産性と品質管理の向上を実現した。また、2023年7月には、豊橋工場において、日本初となる自動運転フォークリフトを導入し、トラックへの積み込み作業を自動化することに成功。これらの取り組みは、製造業の現場におけるデジタル技術の実用化を加速させ、業界の先進的な事例として注目を集めている。

本講演では、花王の現場DXにおける取り組みや成果を深掘り、業界全体に向けたデジタル技術の導入の重要性、そして生産現場のイノベーションをどのように実現してきたのか、その実践的な知見を共有いただく。また、スマートSCMの進化とともに、花王がいかにして製造業の未来を牽引する存在として、デジタル技術を駆使し続けているのかについても触れ、そのビジョンと戦略を解説していただく。

・社外技術を積極的に導入、自社技術と融合させることで新たな価値を創造すること

・全員参加のDX活動を会社、組織としてバックアップし、若手メンバーのモチベーションに繋げること

・財務メリットを得ることで活動を加速させるとともに、将来はDXが当たり前となることを認識すること

・はたらく幸せ、働きがい改革につながるスマートSCMを推進すること

美容界を席巻した「Fujiko」ヒットの秘密に迫る! – マーケティングコストゼロでも成功を生む理由とは

株式会社かならぼ 代表取締役社長

和田 佳奈 氏

[プロフィール]

2004年、株式会社アイエヌジーに入社。ティーンマーケティングに従事し、食品からコスメ、プリントシール機、携帯キャリアなど幅広いジャンルの各社メーカーのリサーチ~プロモーションまでをプランニング。11年に株式会社IDOへ入社。住宅メーカー発行のフリーペーパー編集長を担当。15年、株式会社かならぼのブランドマネージャーに就任。「Fujiko」を立ち上げる。17年に株式会社かならぼの筆頭株主となり、代表取締役に就任。

株式会社かならぼ 執行役員 AD/PR Director

大谷 奈央 氏

[プロフィール]

2003年、エイベックス・エンタテインメント(株)に入社。CD・DVD・映像コンテンツの宣伝に従事し、ヒットの生まれる流れを体感しプロモーションの魅力を知る。09年(株)エキップへ入社。SUQQUのマーケティング・PRを担当しブランドビジネスと化粧品における見せ方の重要性を学ぶ。18年(株)かならぼのAD・PR Directorとして、かならぼブランドのブランディング、コミュニケーション、PR全般に従事。

[プログラム概要]

昨今のコスメ業界はトレンドの移り変わりが非常に速く、消費者にとって選択肢が溢れる時代となった。プチプラからデパコス、国内ブランドから韓国をはじめとする海外ブランドまで、競争が激化している中で、ヒットを生み出すことはますます難しくなっている。しかし、そんな中でマーケティングに時間とコストをかけず、次々とヒットを生み出しているブランドが、プチプラコスメ「Fujiko」である。

今回は、株式会社かならぼの和田代表と、PRを担当する大谷氏が、対談形式で登壇し、ブランド誕生の背景や開発秘話、ブランディングのノウハウについて語る。和田氏は、美容やコスメに特別なこだわりがあったわけではなく、むしろ大衆的な視点で商品開発に取り組んでいるという。そのため、同氏のコンセプトは「自分が欲しいと思うものを作る」というシンプルでありながらも消費者目線を大切にしたアプローチで、この視点こそが、日々変化する市場で消費者に共感を呼び、ヒット商品を生み出す原動力となっているのではないか。

「Fujiko」の独自のマーケティング戦略や、常識にとらわれない商品開発の手法についても、惜しみなく語っていただき、これからのコスメ業界ひいては製造業界における成功の鍵となるアイデアや着眼点を学ぶ貴重な機会となるだろう。

日本製造業の再生 – 世界舞台での輝きを取り戻す「起爆剤」となるアイデアを探る

ニッシン・パーテクチュアル株式会社 代表取締役社長

中村 稔 氏

[プロフィール]

1974年埼玉県春日部市に生まれ。1998年に日新精機株式会社に入社後、営業、設計、製造と幅広い業務を担当しする。2010年、36歳で代表取締役社長に就任。社内のペーパーレス化や生産管理のデジタル化など、事業全体のDX化を推進。2022年には次世代加工技術として5軸フェムト秒レーザー加工機を導入する。2023年、創業50周年を機にニッシン・パーテクチュアル株式会社へ社名変更。同年より生成AI活用コンサルティング事業を展開し、中小企業における生成AI活用の普及に尽力。企業向け講演など活動を通じ、業界全体の生成AIリテラシー向上に貢献している。

株式会社豊田自動織機 生技開発センター生技開発室CSプロジェクト 兼)コンプレッサ事業部アルミ技術部 プロジェクトリーダー

佐藤 良輔 氏

[プロフィール]

2005年に入社し、コンプレッサ事業部技術部アルミ技術開発室に配属され、金型設計者としてキャリアをスタートしました。2013年からはグループリーダー、2020年からは室長としてダイカスト工程の技術開発や海外拠点の管理を担当。その中で、金属3Dプリンターを用いた金型開発も推進し、いまでは業界トップクラスの活用実績で、その技術を広めるために様々なところで講演をしています。今年からは生技開発センターに異動し、プロジェクトリーダーとして素形材の新工法開発に取り組んでいます。

鳥羽工研株式会社 代表取締役社長

傍島 聖雄 氏

[プロフィール]

1978年、岐阜県生まれ。2001年、上智大学文学部教育学科卒業。栄光学園中学高等学校で6年間の教員生活を経て、2007年に鳥羽工研株式会社へ入社。2021年11月代表取締役社長に就任。

[プログラム概要]

日本ものづくりの勢いが低下する中、苦しい現状を突破するためには、新たな発想で事業を生み出し、手法を試行錯誤する必要がある。今回は情熱を持った企業が集まり、未来に向けた新たな挑戦に闘志を燃やす方々が集まった。

ニッシンパーテクチュアル・中村氏は、金型事業からはじまり、先端のフェムト秒レーザー技術を駆使したデザイン性のあるものも対応できる精密形状加工、そして全く異なる分野であるAI事業への挑戦を通じて、製造業の枠を超えた新しい価値創造の可能性を探る。

豊田自動織機・佐藤氏は、金属AM技術を駆使し、コスト削減やアルミダイカスト金型の革新的な製造事例を共有いただく。なぜ、業界が直面する課題に対して迅速な対応を打ち続けることができるのか秘訣に迫る。

鳥羽工研株式会社・傍島氏は異なる分野への挑戦を通じて、製造業の枠を超えた新しい価値創造の可能性を探るべく、部品のリバースエンジニアリングや様々な企業の研究開発支援、顧客ニーズに応じた金型提案など、自動車業界の大変動をチャンスと捉え、精力的に活動をしている。

本パネルを通じて、日本製造業の未来を切り拓く「起爆剤」となるアイデアを共に探り、参加者全員が新たなインスピレーションを得る場とすることを目指す。

共創の力で新たな市場を開く—製造業の次なる一手とは

株式会社ベルニクス 代表取締役社長

株式会社ベルデザイン CEO

鈴木 健一郎 氏

[プロフィール]

日本大学卒業後、株式会社トーメンエレクトロニクス(現株式会社ネクスティエレクトロニクス)にて半導体ビジネスに従事。1999年株式会社ベルニクスに入社。ビジネス戦略室室長、常務取締役を経て2016年代表取締役社長に就任。シェアサイクル向けワイヤレス給電の事業会社を2017年株式会社ベルシェアリング設立。50Wワイヤレス給電プラットフォーム『POWER SPOT』の事業会社を2019年株式会社ベルデザインを設立、新たな事業・会社を生み出している。2022年4月知財功労賞 特許庁長官表彰を受賞。

象印マホービン株式会社 生産開発本部長

山根 博志 氏

[プロフィール]

1970年生まれ、大阪府出身。1993年に象印マホービン株式会社入社。生産開発本部の事業部へ配属され、商品開発部、技術部や開発室などを経て、象印マホービンの各種製品の開発に携わる。2010年に炊飯ジャーの事業部へ異動し、炊飯ジャーの開発に従事。2013年には事業部長、2018年には執行役員。生産開発本部副本部長に就任。2020年に電子レンジの開発室長を兼務し、電子レンジ事業の立ち上げを牽引。2023年11月より現職。

コイズミ照明株式会社 店舗施設商品部長

村松 洋輔 氏

[プロフィール]

静岡県出身。2004年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科インテリアデザイン専攻を卒業。2004年より、光環境デザイン研究所、Sirius Lighting Officeを経て、建築照明デザイナーとして活動。2011年より、シャープ株式会社にてLED照明の新規事業創生に従事。2016年より、コイズミ照明株式会社にて建築施設・商業空間向けのLED照明器具の商品企画室長を担い、現在、同店舗施設商品部長を担当。プライベートでは、茶道に取り組み、茶碗陶工としても精力的に活動している。

[プログラム概要]

製造業の未来を切り拓くためには、協業や共創の力が不可欠である。フィーチャーされる一握りのイノベーティブな成功事例の裏には、多くの失敗や試練、そしてその一歩を踏み出す勇気が存在している。世界では失敗が許容される一方、日本では失敗への恐れが根強く、これが日本国の競争力の低下を招いているのではないか。

現在、多くの製造業の企業がスタートアップや他業種との協業を通じたオープンイノベーションに関心を寄せているが、実際には事業化の複雑さから初めの一歩を踏み出せていない。

本パネルでは、大手企業とスタートアップが枠を超えて協業を実現し、新たな市場を開拓する実際のイノベーション事例に基づく各キープレーヤーが集い、ざっくばらんなご意見をいただく。

共創の力によって新たな事業の柱を築いたきっかけや、未確定な新たな市場においてベンチャーとの連携を選んだ理由について、率直な体験談は、聴衆が新たな挑戦への勇気を得るきっかけとなるのではないか。

消費者に愛される製造戦略 – 協業・エシカルの目線で紐解く

アサヒユウアス株式会社 代表取締役社長

森 裕佳子 氏

[プロフィール]

2003年 名古屋大学卒業後、アサヒ飲料㈱へ入社。中部支社にて営業を担当した後に、2006年にマーケティング部へ異動。三ツ矢サイダーをはじめ、果汁飲料、缶コーヒー等、様々なカテゴリーのブランド戦略・商品企画を担当。2016年より人事総務部へ異動し、採用・研修企画など、人材開発領域を担当。2022年より、同部人材開発グループリーダーに就任後、2023年より、アサヒグループジャパン㈱にてTalent Acquisitionチームリーダーに就任し、アサヒグループ国内事業会社の採用戦略の統括。2024年9月より現職。

株式会社資生堂 ブランド開発研究所 グループマネジャー・fibona プロジェクトリーダー

中西 裕子 氏

[プロフィール]

物質理学専攻(化学系)修士課程修了後、資生堂へ入社。スキンケア商品の処方開発研究、化粧品基剤の基礎研究、デザイン思考的アプローチを用いた研究テーマ設定、R&D戦略、新規研究の企画立案を経て、現在は、研究所の研究拠点の事業企画、資生堂R&Dオープンイノベーションプログラムfibonaのプロジェクトリーダー。

株式会社MizkanHoldings 執行役員 新規事業開発 R&Dグループリーダー

株式会社ZENB JAPAN 専務取締役

榎本 直樹 氏

[プロフィール]

1965年愛知県生まれ。名古屋大学農学部食品工業化学科卒。1989年入社。中埜中央研究所で9年間、事業の多角化に向けた研究活動に携わる。1998年から様々な開発プロジェクトに従事した後、原料探索や商品開発チームのマネージャーを歴任し、主力の納豆カテゴリにおけるタレ容器「パキッ! とたれ」の導入や人気商品「金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれ」の開発を主導。2014年よりMD本部開発技術部長。2017年より㈱Mizkan Holdings 新規事業開発R&DグループリーダーとしてZENBブランドの技術開発を統括。2018年より㈱Mizkan Holdings執行役員、㈱ZENB JAPAN専務取締役。

[プログラム概要]

現代の消費者は、企業の価値観や倫理観に強い関心を寄せている。大量生産・大量消費の時代が終わる中、企業は消費者から支持されるブランドを築く必要がある。本パネルディスカッションでは、サステナブルな製造・開発戦略や、社内外の知の融合を通じて新たな価値を生み出す方法、協業やイノベーションの成功事例を探る。

今回お話しいただくのは、資生堂から中西氏。「fibona」:美のイノベーションを目指し、スタートアップとの協業やスピーディートライアルを進めている。

アサヒユウアスから森氏。きしめんの端材を使ったサステナブルクラフトビールや、小麦の表皮を用いたリユースカップを開発しており、捨てられる素材を活用する取り組みが消費者に支持されている。

ミツカンホールディングスから榎本氏。伝統技術と最新技術を融合した商品開発や、「ZENB」ブランドによる持続可能な素材を使用した新しい食品への挑戦を行っている。

本パネルでは、これらの事例を共有し、消費者が求める「エシカルな選択肢」や、企業の取り組み、さらに社内外の多様な人々との協働が新たな価値を生む重要性について議論する。持続可能な未来を共に築くためのヒントやインスピレーションを得て、消費者から愛されるブランドを目指す具体的な道筋を示すことができるだろう。

「Manufacturing Japan Summit 2025」は主催社の厳選な審査を経たモノづくりリーダーの方々と最先端のソリューションプロバイダーの方々のみ参加されるサミットです。

そのため、参加基準を設けていない一般のイベントと違い、利害関係が一致する将来のビジネスパートナーや問題解決策の提供者との高いマッチングも実現します。

企業が抱える課題解決に取り組む製造業現場のリーダーたちの視点に直接触れられる1年に1度の機会。

ビジネス変革の課題・問題の解決、ビジネスチャンスの獲得の場にぜひともご活用下さい。

本サミットは、企業の製造業部門責任者・最先端の製造業関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、製造業界における課題や解決策について議論をしていただくイベントです。

| イベント名 | Manufacturing Japan Summit 2025 |

|---|---|

| 開催日時 | 2025年2月4日(火)・5日(水) |

| 開催場所 | ホテル椿山荘東京 〒112-8680 東京都文京区関口2−10−8 |

| 主催 | マーカスエバンズ |

詳細はこちら

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。