目次

──今回で11回目を迎える「Manufacturing Japan Summit 2024」は、どのようなイベントなのでしょうか。

嶋田 本サミットは、生産部門長、製造部門長、開発部門長、工場長などのものづくり関連部門の統括責任者と、最先端のものづくり関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会するイベントです。

講演風景

2日間にわたり業界トップリーダーの講演・ディスカッション・1to1ミーティング・参加者同士のネットワーキングなどを通じて、モノづくり業界における課題や解決策について議論をします。

製造業を盛り上げていこうという気概を持ち帰れるような催しにしたいと思っています。

──今回は、ヤマハ発動機株式会社生産技術本部 本部長の茨木康充さんと、キリンビール株式会社常務執行役員生産本部長 兼 生産部長の横山昌人さんが、サミットの議長を務められます。人選の背景を教えてください。

嶋田 製造業界において、両社ともにDXやカーボンニュートラルといった課題に対して先進的な取り組みをしており、業界をけん引する存在となっていることが大きな理由です。業界の方々はもちろん、当社スタッフからも、茨木さん、横山さんのお話をぜひ聞きたいという要望が非常に多くありました。

また、お二人とも過去に本サミットに参加していただき、趣旨や全体像をよくご理解いただいています。そうした方が議長としてサミットの意義やテーマを伝えてくだされば、きっと多くの方々の共感・賛同が得られるのではと期待しています。

写真左:ヤマハ発動機株式会社 生産技術本部 本部長 茨木 康充 氏

写真右:マーカスエバンズ シニアエグゼクティブプロデューサー 嶋田 美佳子 氏

──茨木さんが今回、議長をお引き受けになったのには、どのようなお考えがあったのでしょうか。

茨木 実は、最初に打診をいただいたときは悩みました。しかし、多くの方からご推薦いただいたと伺い、期待にお応えしたい思いでお引き受けしました。

もちろん、イベントそのものにも強い関心があります。大手企業から、非常に面白い技術を持っているベンチャーまでが一堂に会して、どのような意見・アイデアが出てくるのか。またそうした場で、私が日ごろ自社で進めてきた取り組みや考え方が、どのように評価されるのか。自分がやってきたことの答え合わせができるかもしれないという期待もあります。

──「ものづくり」に関わる技術者として、さまざまな企業や分野の方々とコミュニケーションを通じて、「新しい何かが得られるのでは」というご期待があったわけですね。

茨木 私は1999年にヤマハ発動機に入社して、今年で25年目になります。最初は製造技術の現場からキャリアをスタートしました。途中、会社の勧めでMBAを取得することになり、一橋大学の野中郁次郎先生(現・一橋大学名誉教授)のゼミを受け取得しました。その後は、海外駐在で現地法人を再建。日本に戻ってからは、工場の生産課長として生産部門やサプライチェーン改革などの現場を経験しました。さらにその後はデジタル戦略担当になり、現在の生産技術本部の発足と同時に製造DX系全般を担当する立場となり、現在に至っています。

──本当に現場から管理まで、ものづくりに関するあらゆる部門を経験されてきたのですね。そうした経験が、今のご自身のスキルや考え方にどう役立っているでしょうか。

茨木 長いこと日本では、文系・理系という人材の分け方をしてきましたが、もうそういう捉え方では先がないと痛感しています。野中郁次郎先生が提唱され、よく知られた考え方に「暗黙知」があります。これは、例えばものづくりの業務経験から得られた気づきや法則は「知識」として残ります。一方で、IoTの普及もあり、現場から多くのデータが取得できるようになりました。これを分析することによって、データ同士の相関関係が明らかになります。

ただ、データから分かるものは相関関係までであり、そこから価値を生み出す(見いだす)には、人の持っている経験則や洞察といった「暗黙知」が不可欠です。そしてこの「暗黙知」を身につけるには、文系・理系の枠を超えた幅広い知識や経験の蓄積が必要です。だからこそ、今や理系の技術者も社会科学や人文科学を学ぶ必要があると考えます。

そうした考え方から、当社ではDXを推進するに当たって「スマートファクトリー」という言葉を使わず、人が主役であるという意味を込めて「バリュー・イノベーション・ファクトリー」と言っています。デジタルを使ってスマート化しても、そこからバリューを見つけ出すのは人だという考え方なのです。今回のサミットでは、そうした私たちの考え方に対しても、製造業の皆さんからいろいろな評価や意見をいただきたいと考えています。

──今回のサミットでは、「6つの主要議題」が挙げられています。それぞれについて解説ください。

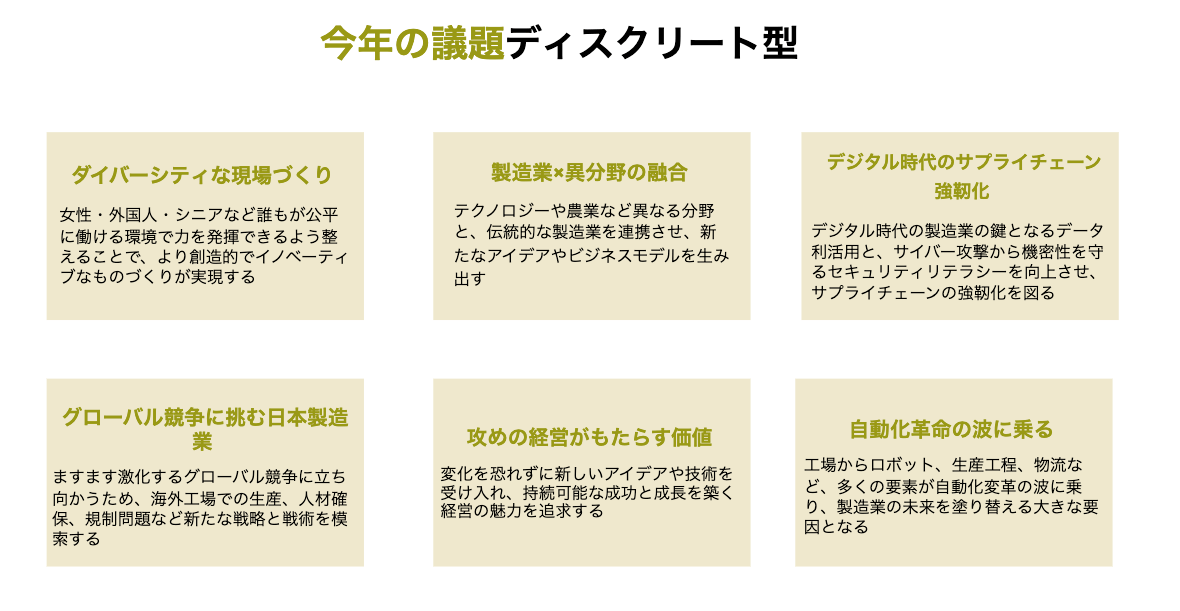

嶋田 この「6つの主要議題」(図参照)では、イノベーションや創造といった「ものづくりの楽しさ」をコンセプトに置いています。例えば、「製造業×異分野の融合」に対しては、異業種・異分野との融合に挑戦する企業の取り組み事例をお話しいただく講演や製造業こそ新しい工夫が必要だというディスカッションなど、聞いていてワクワクする講演を多数ラインアップしています。

ディスクリート製造ストリーム主要課題の図

また今回のサミットでは、「ディスクリート製造」と「プロセス製造」の2つの領域でサミットストリームを分けており、上の図でご紹介しているのは「ディスクリート製造ストリーム」の主要議題です。

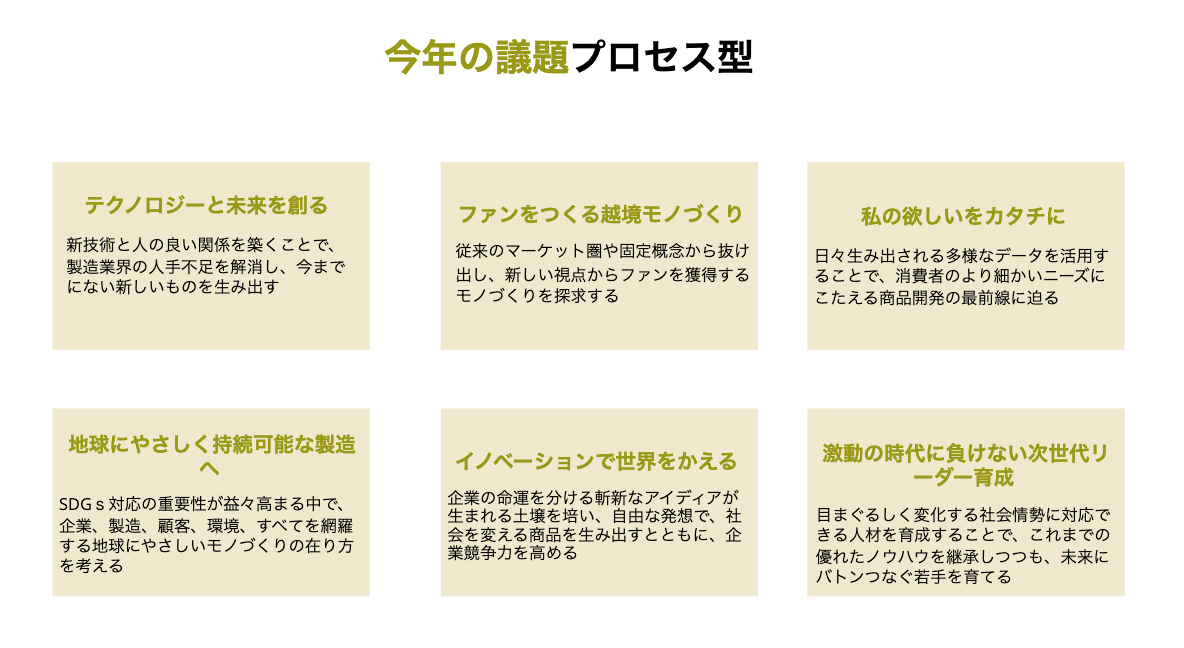

プロセス製造ストリーム主要課題の図

──茨木さんはディスクリート製造ストリームの担当議長ですが、今回のセッションの注目ポイントをご紹介いただけますか。

茨木 今回のコンセプトである「ものづくりの楽しさ」というのは、まさに当社の職場でも日常的に話していることです。新しいものをつくることやイノベーションはワクワクすることですが、では、ものづくりの中でもどのような瞬間にワクワクするのか。今はAI活用がトレンドですが、仮に製造工程の管理を全てAIで自働化し、人はその指示通りに動くとしたらどうでしょうか。全然ワクワクしないですよね。

テミル:ラボHP

ヤマハ発動機が運営する工場における課題を、幅広い技術を目利きし活かす創意工夫で解決していくことを目指す研究・人財育成機関

やはり、最初に好奇心や興味があり、それに対する取り組みを通じて成長を実感し、結果として誰かに「ありがとう」と感謝されるのが、楽しさにつながっているのではないかと思います。この体験を業務の中で得るには、人が考えるための余力を生み出す枠組みをつくらなくてはなりません。AIで自働化するのは、考えるためのデータを集める単純作業までで、集めたデータを組み合わせて新しいものを創造するのが、人間の仕事なのです。

今回のサミットでは、「ものづくり」に携わっている人たち自身が、好奇心や世の中のニーズに応える使命感を持って、大いに楽しみながら新しいものを創造している姿に触れる機会になると確信しています。

ディスクリート製造ストリームのプログラムのラインアップだけを見ても、例えば株式会社SUBARUの「デジタル車両開発の未来」では、自動車の衝突事故を防ぐ運転支援システム「アイサイト」の開発者が登壇されます。また町工場を完全自動化工場に変革して、社員は人が頭を使う仕事だけに専念できるようになったHILTOP株式会社の事例は、まさに「人が考えるための余力を生み出す枠組み」の実践例といえます。

──今回は、2本の基調講演が予定されています。「年間4億本売れる『ガリガリ君』生みの親から学ぶ組織づくり」と「無駄が世界を変える!無駄づくりの発明家、ものづくりの原点を説く」と、タイトルを拝見するだけでもワクワクします。

嶋田 1本目「年間4億本売れる『ガリガリ君』……」は、赤城乳業株式会社常務取締役開発本部長を務めておられた鈴木政次さんによるセッションです。同社の爆発的なヒット商品となった「ガリガリ君」の開発エピソードから、人気商品を生み出すアイデアづくりのコツ、それを支える人材育成組織などについてお話しいただく予定です。

2本目「無駄が世界を変える!……」は、株式会社無駄の代表取締役社長藤原麻里菜さんの講演です。藤原さんはYouTubeやX(元Twitter)で、「頭の中に浮かんだ不必要なものをつくり上げる『無駄づくり』」で大人気を博し、さまざまな賞も受賞されているクリエーターです。講演ではご自身の考える「無駄づくり」を通して、ものづくりの本質を語っていただきます。

──国民的ヒット商品の「ガリガリ君」と、「無駄づくり」。一見、対極に見える講演を通じて、「ものづくりの楽しさ」の本質に迫れそうですね。

茨木 藤原さんの「無駄づくり」ですが、確かに完成したものは「無駄=有用性や収益には無縁なもの」かもしれないけれど、そこに至るプロセスは全く無駄ではないのがポイントです。「こんなものがあったら面白いんじゃないか」「これとこれを組み合わせたら、みんながびっくりするんじゃないか」というアイデアがあって、それをどうすれば形にできるかを試行錯誤していく過程は、製品開発の王道。完成品だけ切り取ってみれば「無駄」ですが、プロセス全体はむしろ私たちが日頃議論している「ものづくりの楽しさ」そのものです。

ここまでご紹介してきた基調講演やケーススタディプレゼンテーションの他にも、パネルディスカッションや、参加者同士のコミュニケーションの場も用意されています。繰り返しになりますが、大手からベンチャーまで、日本中の製造業が同じ場を共有する機会はなかなかないと思います。ぜひ一緒に楽しんで、それぞれの会社や業界に何かしら得たものを持ち帰っていただければと願っています。

──製造業の皆さんが楽しみながら学び、語り合い、次の一歩につなげられる場になるのを、大いに期待しています。本日は、ありがとうございました。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!