「データは新しい石油」とも呼ばれ、その活用についてさまざまな期待が集まる一方で、データを収益に変える道筋が立っている企業と、そこまでたどり着けずにいる企業との間に大きな差が見られる。原因はどこにあるのか。その答えの一つが、「バウンダリースパナー(Boundary Spanner)」という存在にありそうだ。政府のRESAS(地域経済分析システム)やV-RESASの立ち上げ、運用に携わったほか、民間企業のデータ活用、自治体のEBPM(エビデンスに基づく政策立案)の支援などに取り組んでいる帝国データバンク(TDB)の六信孝則氏に聞いた。

株式会社帝国データバンク 六信 孝則 氏

TDBはこれまで、政府の調査事業など社会に影響を与える大きなプロジェクトにいくつも参画している。六信氏自身も入社後、資源エネルギー庁の「エネルギー消費統計調査」、経済産業省・内閣官房の「地域経済分析システムRESAS(リーサス)」などに携わってきた。現在は主に、データ関連のプロジェクトマネジメントやデータディレクションといった役割で業務に携わっているという。

「データ自体は良くも悪くも、事象として素直に出るものです。しかし、データが指し示すものが、ユーザーにとってどういう意味を持つかは、また別の問題として存在します。何がイシュー(課題)なのかにフォーカスし、解決のために何が必要なのかを考え、必要なデータを導き出すのは、今の私の大きな役割の一つです」

データ活用に当たって、目的と手段が逆転してしまうことが往々にしてある。データはあくまで目的を達成するための手段にすぎず、データを答え合わせに使おうとした途端、データの意義は急速に失われる。それを防ぐために六信氏が大切にしている姿勢がある。

「最初に、本質的なイシューは何かを愚直に追求することから始めています」

データを活用することにとらわれてしまうと、「データでこんなことが見られないか」「こういう分析ができないか」という要望をしがちだ。「それに応えるのは簡単ですが、それに答え続けても、果たしてそれがイシューの解決になるかというと、必ずしもそうではありません。お客様自身がイシューを分かっていないことも少なくないのです」と六信氏は指摘する。

単に要望に応えるのではなく、その声が出てくる顧客のバックグラウンドやカスタマージャーニーを捉えて整理し、課題を明確にした上で取り組み方を検討することが大事だという。

「一口に分析と言っても、いま私が取り組んでいる仕事では、データを個別に見て一つ一つの企業を分析していくというよりも、ビックデータをどう扱うかというのが大きなテーマになっています」

「データドリブン経営」という言葉を聞くようになって久しい。また最近では、政府や地方自治体など行政機関でEBPM(エビデンスに基づく政策立案)への関心が高まっている。それに対して六信氏は次のように語る。

「イノベーション研究の第一人者であるクレイトン・クリステンセンに『ミルクセーキのジレンマ』という逸話があります。ミルクセーキを売りたいと思って懸命に味などの改良を行ったが売り上げは増えなかった。実は、消費者は通勤時間中(運転中)に飲むのに都合がいいからという理由で選んでいて、味は売り上げを左右する要素ではなかったというものです。データについても、『データが欲しい』というお客様はたくさんいますが、『どんなデータがいいか』を分かっているわけではありません。大切なのは、そのデータを提供することでどのような価値が得られるか、ということです」

実際に、六信氏が携わり、データの価値を社会実装した事例がいくつも生まれている。例えばその一つがRESASだ。人口動態や産業構造、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し可視化するシステムで、地方創生のさまざまな取り組みを情報面から支援するのが狙いだ。

RESASとは、地⽅創⽣のデータ利⽤の「⼊⼝」として、地域経済に関する官⺠の様々なデータを、地図やグラフ等で分かりやすく「⾒える化」しているシステム。地域経済に関わる様々なビッグデータ(企業間取引、人の流れ、人口動態、等)を収集し、かつわかりやすく「見える化(可視化)」するシステムを構築することにより、データに基づいた効果的な施策の立案、実行、検証を支援している。

「RESASの大きな特色は、国のデータだけでなく、民間企業のビッグデータを活用することです。このような形で民間のデータが世の中に出ることはこれまでありませんでした。多くの民間企業に賛同していただくために説得をする必要がありました」

RESASはさらに、V-RESASへと発展していく。V-RESASによって、地方公共団体や金融機関、商工団体などが、新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響を適時適切に把握することができる。それにより、観光関連施設や生活基盤などの地域資源を維持し、感染症収束後に地域経済を再活性化させていくための施策の立案、遂行および改善に役立ててもらうのが目的だ。

「RESASとV-RESASの大きな違いはデータ更新の頻度にあります。RESASは全体では数カ月に一度程度のペースで更新されていますが、各データはおよそ年に1回程度の更新になっています。V-RESASは1週間に一度のペースで各データがアップデートされていて、人流データに限っては日次で更新されています。V-RESASはアジャイル型で、データだけでなく機能もどんどんアップデートしています。さらに、ユーザーのバックグラウンドや理解度などより、サイトのインターフェースそのものもアップデートしていくのが大きな特長です」

つくり手が想定していなかったような使い方も生まれた。V-RESASは多くのメディアで引用されただけでなく、V-RESASのデータを経営の意志決定に活用している企業や、政策立案に活用している自治体も増えている。

EBPMという点では、TDBも参画する群馬県前橋市における産官学連携プロジェクト「ビッグデータを活用した地域課題の見える化及び政策決定の変容にかかる連携協定」の取り組みの一つである「空き家実態調査モデル」の構築にも注目したい。前橋市も人口減少、高齢化の課題に直面し、空き家が増えている。これまでも空き家の実態調査を行っていたが、多額のコストが掛かっていた。そこで、市が保有するクローズドデータ(住民基本台帳データ、固定資産税台帳データ、水道使用量)を活用し、空き家の状況を推定・可視化(ダッシュボード化)したという。

これにより、空き家かどうかの参考値がない中では人が全ての建物を個別に調査しなければならない今までの取り組み方から、推定値を参考に効率的に調査することができるようになった。また、従来紙の報告書でエリアごとに集計された空き家率のみであったものが、建物単位からエリア単位まで用途に合わせて情報解像度を切り替えながら、データ活用できるようになった。例えば空き家率の算出だけでなく、空き家となっている遊休不動産を個別にリノベーションして不動産の再活用を検討したり、空き家がまとまって存在しているのであれば、それら土地を一体としてとらえエリアとしての用途を検討したりすることができる。

「意思決定の前に必ずある「関係者間の合意形成」が最も難しい。ただし、こうしたデータ活用する場をつくることで、合意形成のための議論でも意思決定の際にもデータが関係者間の一つの「共通言語」となり、前に進めやすくすることができる。「前橋市の山本龍市長がリーダーシップを執り、『これからはEBPMで進める』という強い意思でプロジェクトを推進され、現場も動いた」 と六信氏は言う。

前橋市では、新たな空き家実態調査モデルに基づき、今後も政策立案が行われていく予定だ。政府もEBPMを推進しており、導入を検討している地方自治体も増えている。一方で、早くもその成否が分かれてきているという。本当のEBPMとはどのようなものなのか。

「大切なキーワードは『イテレーション(反復)』です。うまくいかないケースでは、政策がワンルートに終わってしまうのです。企画が立てられ、調査をして、その結果をもとに議会にかける。ところがこの回し方だとイテレーションは発生しないのです。本来は、議会の場でデータを活用して議論し合うことが大切です」

さらに特筆すべきは、中にはEBPMとは言いながら、実際にはEBPMにすらなっていない案件もあることだ。「やるということはもう決まっていて、結論ありきで、何か裏付けになるものはないかとデータを探す人もいます。時にはデータをうまく見せて説明してしまう。これはEBPMとは呼べません」と六信氏は指摘する。

民間企業でも「データドリブン経営」などと称して、経営の意志決定にデータを活用する動きが出てきているが、これも失敗事例が少なくない。その理由について六信氏は「私自身がデータを扱っている立場で言うのはよくないかもしれませんが、データを漠然とした理解で過度な期待をしてはなりません。データは万能ではありませんし、限界もあります。データで何でもできるわけではないのです。その過度な期待と現実とのギャップが大きすぎるとプロジェクトは失敗に終わります」。せっかくデータサイエンティストを雇っても、突飛なアイデアや期待値ばかりを要求されると、いたずらに疲弊させることになる。それを防ぐために必要な役割があるという。

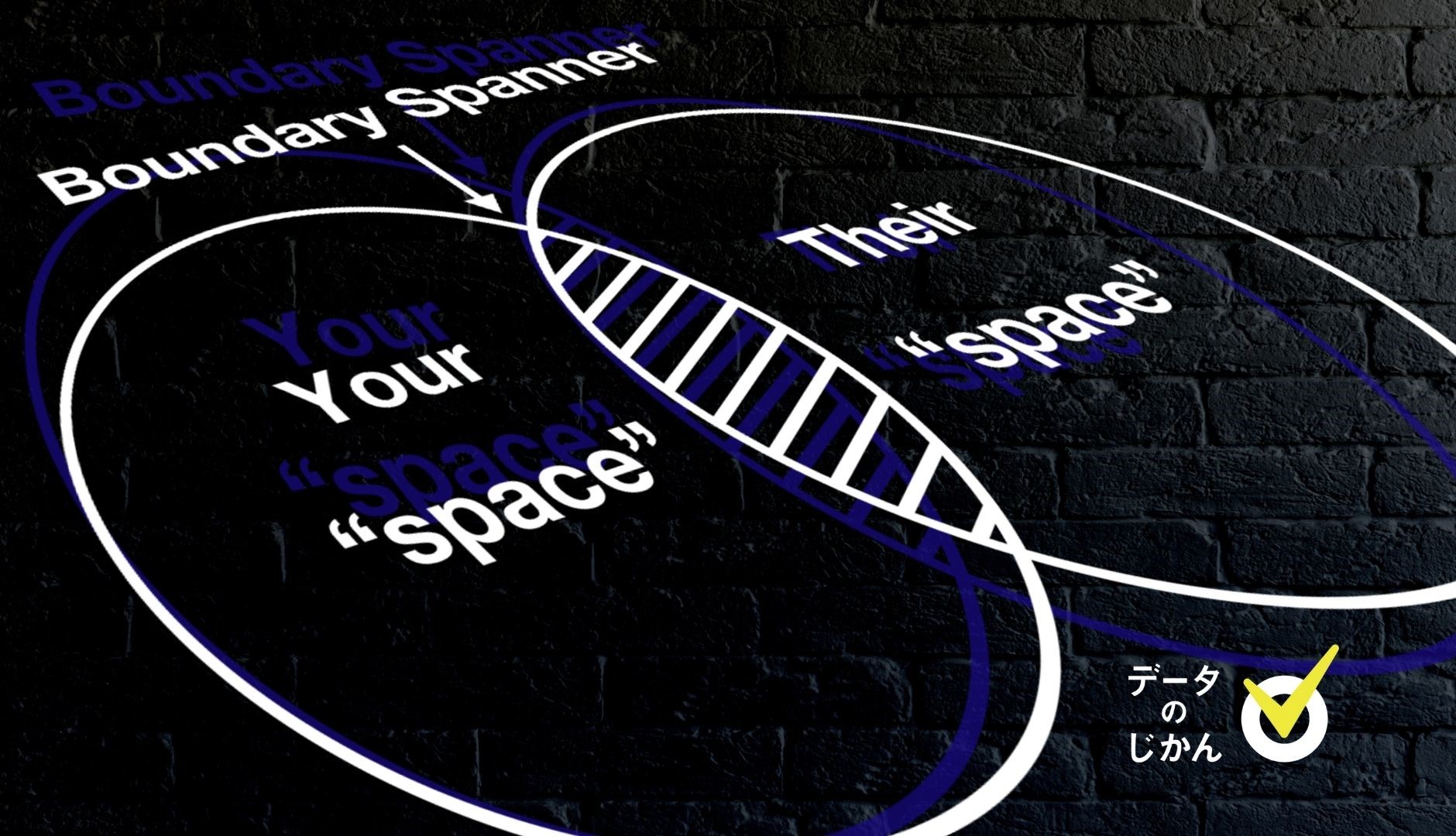

「データを生かした経営を行うには、データと既存の組織・事業との間に親和性が必要ですが、それには『バウンダリースパナー(Boundary Spanner)』という境界連結者という存在が欠かせません。企業・経営層と現場、新規事業と既存事業、研究開発と事業化といった異なる領域を行き来することで、それらの間にある境界(ギャップ)を埋めるのがその役目です。点と点をリンクさせ、線や面にしていくイメージです。私自身もバウンダリースパナーとして、異なる領域が一つの成果に関連する際に、異なる領域間を越境しながら各領域が持つ多様な価値観を受け入れつつ、共有知を見出す役を務めています」

バウンダリースパナーは、六信氏のように社外の人材が務めることが多いが、社内の人材でも可能だという。

「ただし、組織の中の理屈に染まりすぎると、視野が狭く価値基準が片寄ってくるので、多様な価値観を受け入れづらくなります。そのため、社内人材でも組織の中心からやや離れた立場の人材が好ましいでしょう」

六信氏自身はデータに関するプロフェッショナル人材でありながら、大学院ではMBA(経営学修士)を取得している。それも視野を広くするためだという。

「データサイエンティストの付加価値のあるさまざまな取り組みもその価値がそのままに認知・評価できていなく、さらにビジネスとの距離があるままに終わってしまうことを見てきました。せっかく生まれている叡智が日の目を見ずにあたかも存在しなかったごとく扱われていくことにもったいなさを感じていました。当社としても付加価値の高いデータや分析価値などは社会実装を通して提供し、社会の発展に寄与したいという思いがあります。そのために、見聞を広めるべくビジネススクールに行きました」

六信氏はさらに、理系か文系という枠で何かを区別するのではなく、そうした枠組みにとらわれずデータを活用できる人が増えることを望んでいるという。

「『データの民主化』という言葉がありますが、最終的には全員がデータサイエンティストのようになれればいいとも思っています。現状は情報非対称性による情報格差が存在しています。これを解消することが、私の大きなテーマの一つです。情報非対称性によってビジネスが成立している分野もありますが、それはデータというものが当たり前にない時代において、解消できないこととして存在するのは致し方ないことだったかもしれません。ですが、今はもう未来に対してデータが集まるかもしれないし、集まらないかもしれない時代と考えることはなく、未来には確実にデータは当たり前のように存在し得る、インフラのようなものとして想像する方が現実的だと思います。そうした世の中である、または世の中になっていくとしたときに『情報非対称性による情報格差』は世の中にあり続けて良い問題ではない、あり続けることが不健全な社会だと私は思っています。データをぽんと渡すのではなく、扱いやすく、理解しやすく加工して、先進的な企業、自治体はこんな使い方をしているといったナレッジも享受できるような仕組みや環境をつくり、情報非対称性を解消し、意思決定や合意形成の場においてデータを読み解きつつ思考することを当たり前のようにすることで、社会課題の解決や社会のスマート化に貢献していきたいと考えています」

株式会社帝国データバンク データソリューション企画部 総合研究所 課長補佐 ビッグデータ事業のビジネスデザイン、コンテンツ開発、プロジェクト・プロダクトマネジメント、データ分析に従事。主なプロジェクトに、地域経済分析システム(RESAS)の構築、V-RESASの構築などがある。グロービス経営大学院大学MBA取得。東京大学空間情報科学研究センター協力研究員、一橋大学客員研究員を兼任。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/下原 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。