前回の記事では、アンデルセン童話「裸の王様」を切り口に、日本企業でリスキリングが進まない背景には従業員間の多元的無知と、企業を支配する「空気」が存在することを解説しました。こうした「空気」に覆われている企業文化に風穴を開けるためには「空気を読まない」経営者や、強烈な個性が必要だといわれることがあります。

確かに「異質な個」が集団に刺激を与え、「空気」を変えるきっかけになることは確かです。しかし、根本的かつ継続的に変えるためには、それだけでは不十分でしょう。それはちょうど、年に1回の健康診断で与えられる「気づき」だけで人が健康になれないのと同じです。真に健康になるためには、その気づきを仕組みに変え、毎日の食生活や習慣を変化させなければなりません。

第3回となる今回は、個が学び続けるための仕組みを創る上で鍵となる「ソーシャルラーニング」とその実践の場である「企業内大学」について解説します。

「空気」を変えるソリューションとして注目したいソーシャルラーニングとは、なんでしょうか?

「ソーシャルラーニングとは、SNSなどのソーシャルメディアをツールとして活用する学習」と定義されることがありますが、あくまでも1つの方法論に過ぎず、ソーシャルラーニングに対する誤解を生む可能性があります。

そもそも、企業における学びは「フォーマルラーニング」と「インフォーマルラーニング」に大別され、ソーシャルラーニングは後者に分類されます。フォーマルラーニングとは、研修やセミナーなど決められた教材やカリキュラムに沿って順序立てて学ぶ手法で、「教える側」と「教えられる側」が明確に分かれているのが特徴です。

それに対して、インフォーマルラーニングとは、教える側と教えられる側が流動的です。また、必ずしもテーマに沿って学ぶ訳ではなく、学ぶ場所や時間も特定されていません。偶発的に、オフィスやオンライン上などさまざまな場所や状況でディスカッションをしながら学び合います。日本の多くの企業では、「学び」といえばフォーマルラーニングが圧倒的に多く、インフォーマルラーニングは「学び」とすらみなされていないケースもあります。

フォーマルラーニングとインフォーマルラーニングの決定的な違いは個人の主体性です。フォーマルラーニングはそもそも企業側によって準備されたもので、その内容は必ずしも個人の学びのニーズと合致していません。そのため、従業員側には「やらされている感」が拭えません。一方、インフォーマルラーニングは、個人の「知りたい」「やりたい」が出発点です。そのニーズに呼応して別の個人が持っているナレッジやスキルを共有するのです。

このシリーズでも何度か言及したパーソル総合研究所上席主任研究員である小林祐児氏は、インフォーマルラーニングに分類されるソーシャルラーニングを「人を巻き込む学び」と言います。そして、ソーシャルラーニングには「信頼をベースにした人間関係のネットワーク」が不可欠だとします。

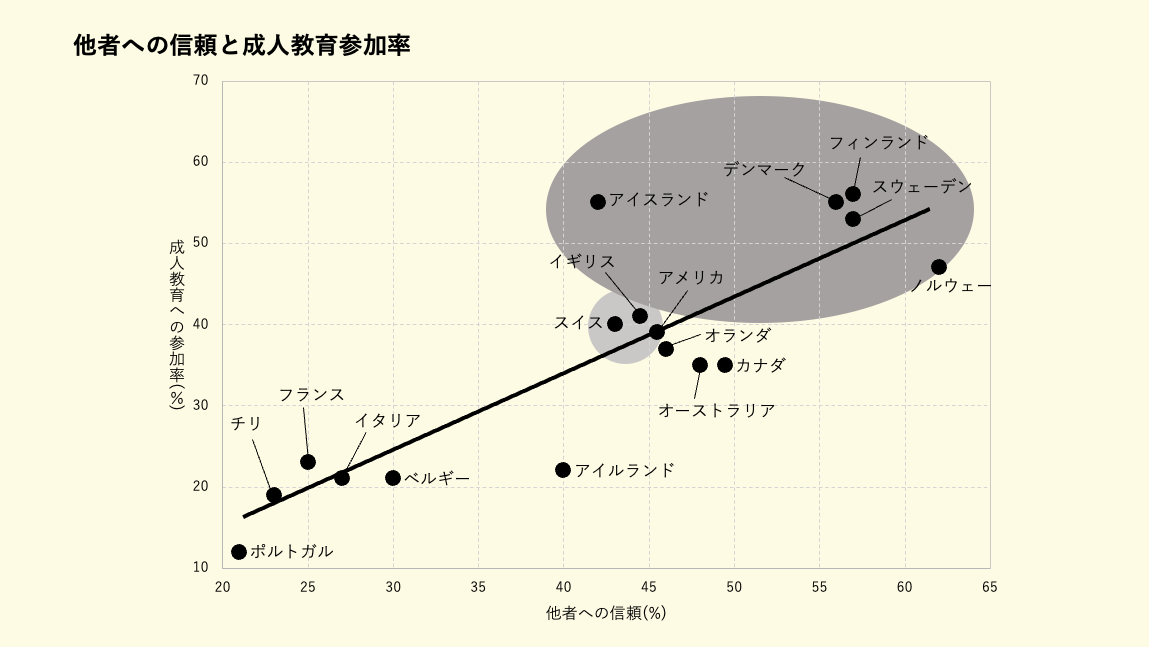

欧米各国の成人教育への参加率と他者への信頼 ※出所:Tujinman,A.and Boudard,E.(2001)

上の図表が示すように欧米各国の成人教育への参加率と、他者への信頼は密接な関係があります。これは考えてみれば当たり前で、信頼していない他者に知恵や知識を尋ねようとはしませんし、自分が思いついたアイディアを共有しようとも思わないでしょう。逆に、互いに信頼し合える人間関係の中に自分の身を置いていれば、互いに教え合い、高め合い、良いところを真似し合ったりできるというわけです。

カナダの心理学者アルバート・バンデューラは「社会的学習理論(モデリング理論)」を提唱し、人は自分の体験だけでなく、他者の行動を観察したり、模倣したりすることで学習したほうが効果も高いとしました。理由は、能動的なアクションである「モデリング」の方が思考が体系化され、応用につなげやすいからです。

社会的学習理論から想起される学習法にOJTがあります。「真似」や「模倣」がベースになっていますが、それを単に企業が制度化すればよいわけでなく、互いの信頼関係を醸成し、主体的に学び合える環境づくり、それがソーシャルラーニングの基盤になります。

ところで、欧州各国の他者への信頼度について触れましたが、日本はどうでしょうか?実は日本は世界でも最も人に対する信頼が低い国の1つです。世界価値観調査によると、「初めて会う人をどの程度信頼するか」どうかについて、日本は81カ国中、男性は77位、女性は72位だったのです。

注目すべきは、日本人は「初めて会う人」に対する信頼度が非常に低いのに対し、知人に対する信頼度が非常に高い点です。つまり、日本人は閉ざされたコミュニティの中で「空気」を読みながら、相手との関係性を維持していくことを得意としていますが、そこから飛び出して「見知らぬ人」とコミュニケーションを図りながら、人間関係のネットワークを開拓していくことを極端に苦手にしているということなのです。

では、どうすれば個人がすでに属している会社というネットワークの中で信頼関係を醸成し、ソーシャルラーニングを実現できるのでしょうか?

参考になるのが、人類学者のエティエンヌ・ウェンガーとジーン・レイブが提唱した「実践共同体(Commnity of Pactice)」という概念です。実践共同体には以下のような特徴を備えています。

つまり、企業というオフィシャルなコミュニティの中に、主体的に集まったメンバーから構成されるグループを創るのです。これこそが共に学ぶことを目的として集まった「実践共同体」であり、そこに集うことで人は企業全体を支配する「空気」や多元的無知から自由になれるのです。

ソーシャルラーニングが実現する「実践共同体」は、本来主体的な集いであるべきですが、多元的無知が支配する企業内から自発的なコミュニティが生まれてくることはなかなか期待できません。そこで、企業が学びの仕組みとして、「企業内大学」「コーポレートユニバーシティ」を用意してあげることが必要です。

実際、DX人材育成の文脈で多くの企業が企業内大学を設置し始めています。以下では、その中の1つであるダイキングループの「ダイキン情報技術大学」について取り上げましょう。

空調分野で世界トップシェアを誇り、世界各地に拠点を展開するダイキン工業が企業内大学を設置したのは2017年のことでした。ダイキン情報技術大学では、毎年90~100人の新入社員や既存社員が入学し、現場に配置されることなく2年間徹底的にデジタル技術を中心に学びを深めます。

1年目は事業ビジョンの理解、空調や化学など業務や技術の知識、問題解決の仕方などを学び、2年目はより実践的な問題解決型学習で現場のデータを活用したプロジェクトベースの教育を実践することに加え、営業、開発、製造など各部門の現場を4カ月ごとに経験します。

※出典:ダイキン工業株式会社「ダイキンのDX人材育成」

ダイキン情報技術大学が目指すのは「π型人材」の育成です。「π型人材」とは、異なった2つ以上の専門知識をもっており、それらを横断的に生かす広い知見を持っているため、クリエイティブな発想を生み出せる人材を指します。

これまでも多くの企業で単発の研修やセミナーを実施し、OJTを制度化し、上からの学びをいわば「押し付けて」きましたが、それだけでは不十分です。また、e-ラーニング教材を提供して、「学びたい人はどうぞ学んでください」と勧めることでリスキリングを実践していると考えるのは大きな勘違いです。

従業員がどっぷりと時間をかけられる学びの総合パッケージ、コミュニティ作りこそが、企業を支配している「空気」を変え、真のリスキリング実現につながるのです。

書き手:河合良成氏

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。