ドラえもんの道具に「グルメテーブルかけ」という道具があるのをご存知でしょうか?

「グルメテーブルかけ」をテーブルにかけて注文をする、それだけで美味しい料理がいっぱいに机に並ぶ…、まさに夢のような道具なのです。しかし、「この夢のような道具が実現できてしまうかも?」そんな風に思わせてくれるプロジェクトがあるんです。

それが電通を中心に山形大学、やわらか3D共創コンソーシアム、MagnaRecta、アドバンテストの技術者が参加するチーム「OPEN MEALS」が企画するお寿司の転送プロジェクト、「SUSHI TELEPORTATION」です。

転送されたお寿司はどんな姿をしているのか、気になりませんか?

そこで、今回は「OPEN MEALS」のプロダクトや技術についてご紹介します!

こちらは「SUSHI TELEPORTATION」のコンセプトムービー。映像の中では、東京で握られたマグロ寿司が黒い台座に置かれた瞬間、データ化し、遠く離れた宇宙船内で再び寿司として出力され、宇宙飛行士がその寿司を口にしています。

産地からどんなに離れた場所でも、食べたい時に寿司が食べられる。まさに、「グルメテーブルかけ」の機能と一緒です。

「SUSHI TELEPORTATION」に注目が集まったのは2018年3月。きっかけは、世界最先端の技術が集まるテクノロジーの祭典、「SXSW 2018」にも出展したことでした。

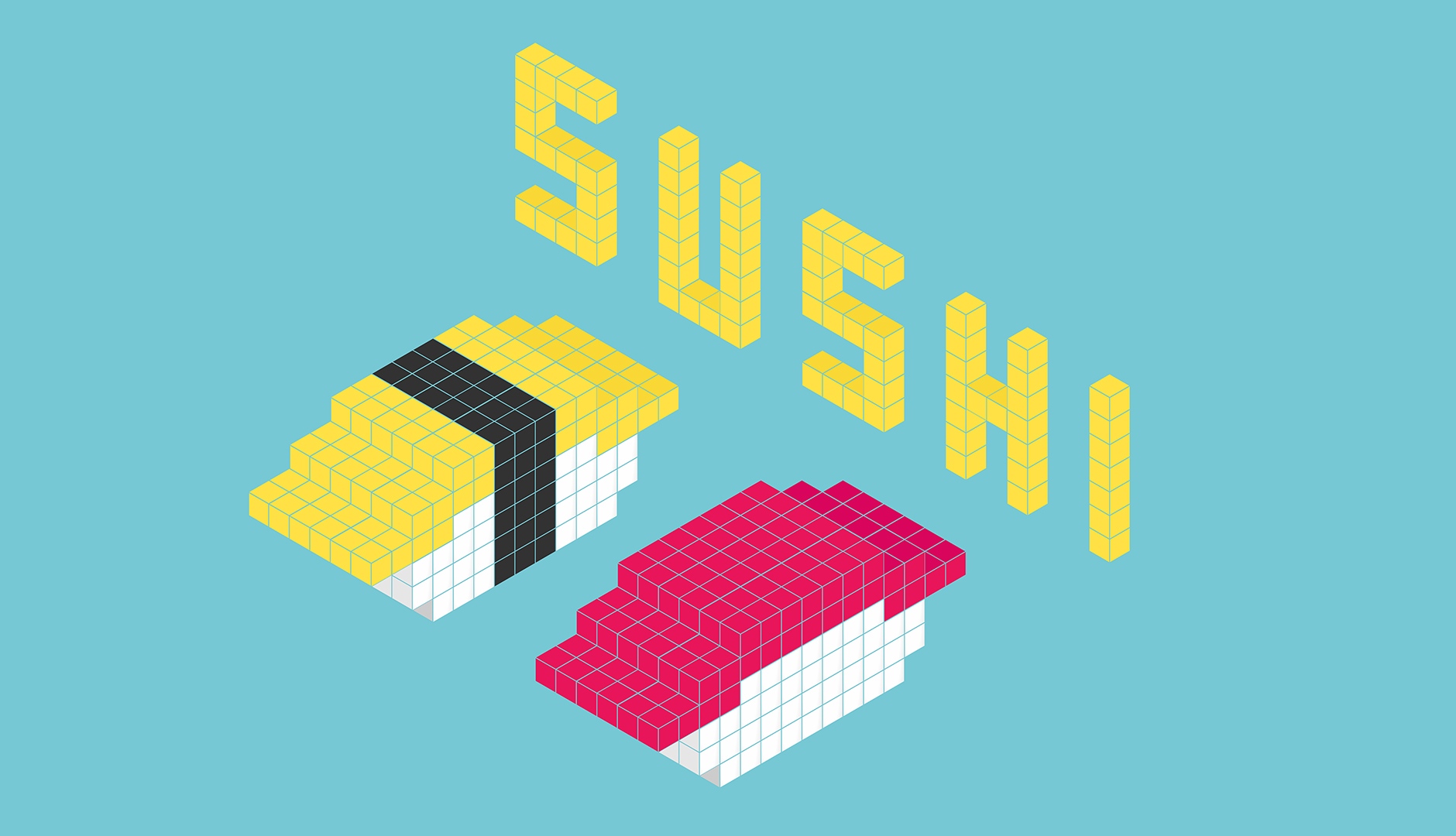

この時、出品されたのは、プロトタイプとなる低解像度のマグロ寿司。ロボットアームとフードプリンターが搭載された「転送寿司」屋台の中で、このマグロ寿司は構築されていきます。

手法としては、フードプリンターで一辺が5mmの立方体状の食用ゲルを出力し、ロボットアームがゲルを適切に組み立てることで寿司が作られます。

一見、レゴで作られたかのように見えるピクセルで構成された可愛らしいお寿司に多くの人が驚く様子が捕らえられています。

また、イベント外では、マグロの他にも、海老や巻き寿司なども再現されており、見るだけでも楽しい気持ちになります。

続いては、「SUSHI TELEPORTATION」はどのように実現されたのか?という技術的背景を調べてみました。

「OPEN MEALS」の公式HPによると、「SUSHI TELEPORTATION」に使われている技術は大きく分けて三つ。

です。

一つ目の「『食』のデータ化」は、食べ物の味や食感、形状、成分などの食データの徹底的な数値化を行いさらに、そのデータをもとに実際に再現する、というもの。

この分野に関し、「OPEN MEALS」は「SUSHI TELEPORTATION」の前身として「DIGITAL “ODEN”」というプロジェクトを行なったそうです。このプロジェクトはその名の通り、おでんをデータ化する、というもの。

おでんのデータ化にあたって、以下の四つの手法でデータを取得したそうです。

様々な機器を用いた詳細なデータ化によって、おでんの再現においてチームが最適だと判断したのが「SUSHI TELEPORTATION」でも使用されていた「ゲル」。

「ゲル」は無味無臭であり、味データを取り入れた際に、素材による味の変化がないこと、また、ゲル化剤の分量を調節することによって、硬さや食感を自由に調整できること、さらには、温度の調節幅が広いことから採用にいたったということです。

「DIGITAL “ODEN”」では、実際にデータから大根が再現され、試食されたそう。味や食感が気になります!

続いての「『食』のデータベース構築」は、様々な手法で採集された食のデータを収集し、データベースを作ることでより円滑にデータを技術に活用していくことを目指します。

こうした取り組みの一環として、「OPEN MEALS」が収集した食のデータをもとに構築された食のオープンデータベース「FOOD BASE」が構築されています。

最後に、お寿司の転送に欠かせないのが、フードプリンターとロボットアームを用いた「『食』の転送・出力」の技術です。 その技術の集大成となるのが「PIXEL FOOD PRINTER」というもの。この機会はデータが送られてくるCPUと味、栄養素、色、食感などの要素に分かれたカートリッジが搭載されて、データを基にそれぞれのカートリッジから要素を抽出し、出力用のノズルからゲルキューブが出てくるという仕組みになっているそうで、「OPEN MEALS」が現在特許出願中だということです。

「OPEN MEALS」はお寿司のみならず、「食」のデータ化と転送に取り組んでいるそうです。

最近では、「.CUBE」と呼ばれる「データ食」の世界標準規格を発表しました。規格となるのは、積層構造を持つ一辺が3 cmのゲルキューブ。食感や味、香り、温度といった九つの要素に基づいて構築されたアルゴリズムを基に、あらゆる料理をゲルキューブとして出力できるということです。

もちろん、「OPEN MEALS」が取り組む「食の転送」は、単なる便利さや目新しさだけでは終わりません。味、食感、栄養素などを異なる軸で構築するため、将来的には、同じ味でも栄養成分などを調節したものなどが構築できるようになるかもしれません。例えば、病気などで食事制限がある人でもこうした技術の発展で、好きなものを好きな時に食べられるようになる、ということなんです。つまり、本当の意味での食のパーソナライズができるようになるかもしれないのです。

「OPEN MEALS」は今年、「SUSHI SINGULARITY」という新たなプロジェクトも発足し、「SXSW 2019」に再び出展。2020年にはなんと東京で食データから構築されたお寿司が提供されるレストランが開店するそうです。

常に進化を続ける「OPEN MEALS」の取り組みはフィクションの世界のもののように思える技術を実現していきます。

未来では、「料理をデータから作る」ことが当たり前になっているかもしれない、と考えると楽しみになりますね。

参考引用サイト ・OPEN MEALS ・東京から寿司を“テレポーテーション” 味をデータ化、“ピクセル寿司”に ・寿司も印刷する時代 10万円で究極のパーソナライズ

(大藤ヨシヲ)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。