新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応で、政府のテックチームの事務局長も務めた衆議院議員の平将明氏。対策のさらなるデジタル化も求められる中、平氏は、日本の政府や自治体のデジタル化が進まない理由は、テクノロジーよりも政治家や国民の意識の問題が大きいと語る。課題解決のためにはどのような取り組みが求められているのか。気鋭のデザインエンジニア、Takram代表の田川欣哉氏が平氏と意見を交わした。

田川: 私が初めて平さんにお会いしたのは、「V-RESAS」の前身で2015年4月にリリースされた「RESAS(地域経済分析システム)」の開発プロジェクトでした。平さんはその時、地方創生、国家戦略特区、クールジャパン戦略、沖縄関連政策などを担当する内閣府副大臣を務めていました。

平さんはその時から、EBPM(Evidence-based Policy Making)、すなわち合理的根拠に基づいて政策を企画するために動かれていました。5、6年前からずっとEBPMをテーマとして持たれていた平さんからすると、今回のコロナ禍でようやく時代が追いついてきたように感じているのではないでしょうか。

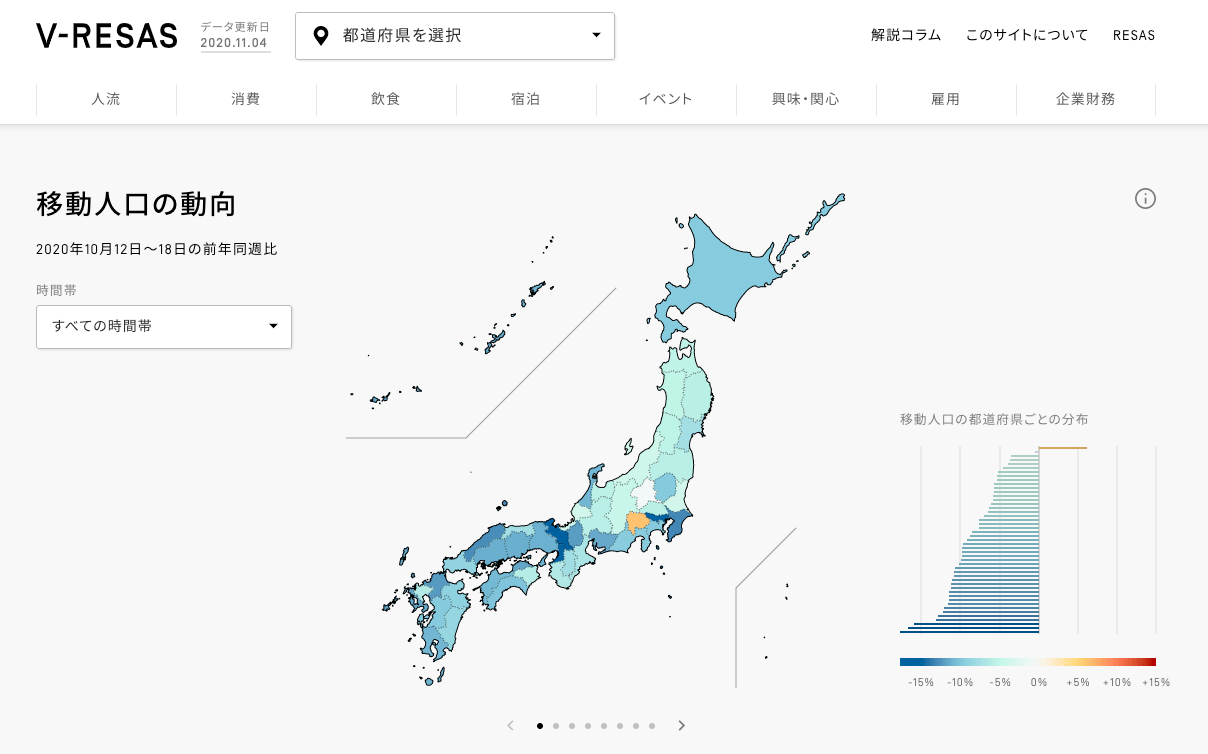

RESASとは、地⽅創⽣のデータ利⽤の「⼊⼝」として、地域経済に関する官⺠の様々なデータを、地図やグラフ等で分かりやすく「⾒える化」しているシステム。地域経済に関わる様々なビッグデータ(企業間取引、人の流れ、人口動態、等)を収集し、かつわかりやすく「見える化(可視化)」するシステムを構築することにより、データに基づいた効果的な施策の立案、実行、検証を支援している。

平: 「RESAS」は、石破茂さんが初代の地方創生担当大臣の時代に、私が内閣府副大臣、小泉進次郎さんが内閣府大臣政務官、伊藤達也さんが内閣府大臣補佐官というチームで立ち上げたものです。実は「RESAS」の発想そのものは、福田康夫内閣(2007年9月~2008年8月)のころから、地方創生の手段の一つとしてあったのです。 かつては、地方創生というと補助金による支援が中心で、補助金が切れると事業自体が終わってしまうということも多くありました。KPI(重要業績評価指標)を設定し、それを達成するための計画を見極めないと、単なる補助金のばらまきに終わってしまいます。石破さんは大臣就任の際、地方創生の三つの支援の柱を掲げました。それは、「財政支援」だけでなく、国家公務員などによる「人的支援」、さらには、ビッグデータに基づく「情報支援」でした。

衆議院議員 平 将明氏

KPIを設定するにしても、現状のデータがないと設定できません。そこで、「RESAS」を通じて各地域をよく見ながら、それぞれの地域の課題を見つけ出し、KPIを設定、その解決のために5年で何をするのか、10年で何をするのかを示すべきだと方向を定めたのです。田川さんにもご協力いただき、インターフェースも美しいものをつくることができました。

田川: コロナ対策の対応では「V-RESAS」も利用されたと聞いています。「RESAS」と「V-RESAS」の違いを、どのように感じましたか。

平: 「RESAS」と「V-RESAS」の最大の違いは時間軸です。「RESAS」は現状を把握し、5年後、10年後にどうあるべきかを議論するのに役立ちます。それに対して「V-RESAS」は、今まさに起きている出来事に対応するのに役立ちます。今回の新型コロナウイルスの対応についても、未知の新型のウイルスがやってきて、感染状況はどうなっているのか、それが各地域や各産業にどのような影響を与えているのかを、できるだけ迅速に把握する必要がありました。

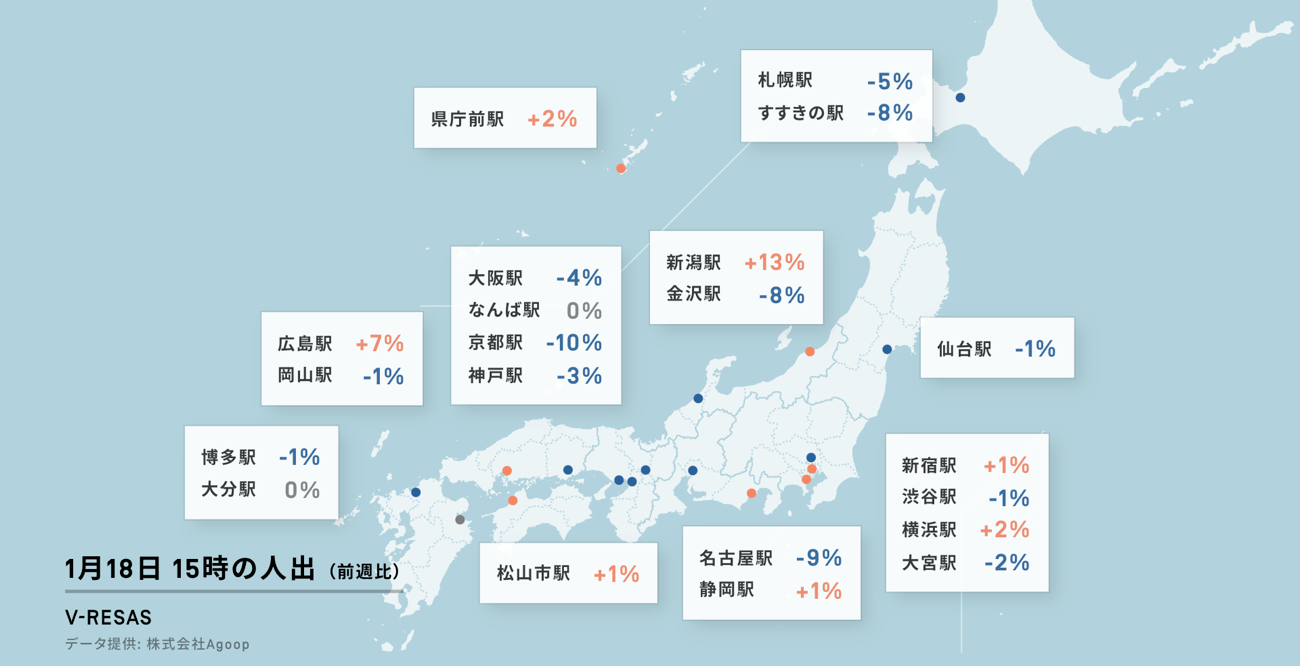

「V-RESAS」では1日の人出増減率を表示する「きょうの人出マップ」として2020年12月22日から公開を始めた。Agoopの流動人口データを使用し午後3時時点の流動人口データの前週比較を当日午後9時に公開している。

コロナ禍対策などにより、2020年度は第3次補正予算まで計上しました。つまり、年間に4回も予算をつくっているのです。その予算のデータが3カ月も半年も前のデータでは、まともな政策決定ができません。しかし、これまでの政府の統計は、1年前のものだったり、数カ月前のものだったりするのが常でした。

一方で、IT化が進み、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ビックデータの時代に入って、いろいろなデータがかなりリアルタイムで把握できるようになっています。私たちは「RESAS」のころから、できるだけ直近、できればリアルタイムの情報が欲しい、それにより迅速に政策立案や予算計上を行いたいという思いを持っていました。「RESAS」の進化版というか、コロナ対応版のような形で「V-RESAS」が出てきたのは非常にありがたかったし、いよいよ日本でもEBPMが単なる旗印というだけでなく、本当に政策の意思決定の場で見られるようになってきたと感じました。

田川: 実際に補正予算の政策決定の場で「V-RESAS」を使ったのでしょうか。

平: 使いました。私は今、自民党の内閣第二部会長で、デジタル改革、科学技術・イノベーション、宇宙政策、経済再生、金融などを担当しています。また、デジタル社会推進本部座長代理、クールジャパン戦略推進特別委員会幹事長なども務めています。

クールジャパン戦略推進特命委員会では、まさに「V-RESAS」のデータを見ながら議論をしました。例えば、2020年4月から5月までの緊急事態宣言下において、「人流」が非常に落ち込んでいることが分かります。第2波が来た8月も同様です。一方で「宿泊」を見ると、感染対策をしっかりやっていただくことを前提に「Go To トラベル」を実施したところ、宿泊者数が戻りました。施策が効いていることが、データとして出ています。

田川: 平さんは日ごろからさまざまなデータをご覧になっていると思いますが、「V-RESAS」に集まってくるデータは、更新の速さという点では政府の中でも最速だと思います。さらに時系列で見たり、地域ごとに比較したりできるので、それぞれの解像度がかなり高いのが特徴です。

平: コロナ禍では、さまざまな業種業態の方が苦労されていると思います。業種によってはまったく売り上げが立たないというところもあります。一方で、さほど影響がない、むしろ売り上げや利益が増えているという業種もあります。地域差もあります。

デジタル時代の政策は、本当に困っている人、本当に困っている業種、本当に困っている地域にピンポイントで手を差し伸べるべきです。またそれができるのがデジタルの時代の行政、すなわちデジタルガバメントの本質だと考えています。

そのためには、「V-RESAS」のようにきちんと分析ができるツールが必要です。さらに、迅速に給付金や補助金が支給できるインフラも大切です。例えばマイナンバーカードをみんなが持っていて、そこに銀行口座が紐付いていれば、すぐに支給できるわけです。中小企業や商店などについても、クラウド上に会計ソフトがあり、それを提出すればスピーディーに支援を受けることができるといった仕組みがつくれるはずです。

田川: これまでの政策はスピードが遅く画一的な面がありましたが、今後はそれが迅速化し、必要なところに狙い撃ちで実施するというように、緻密に、解像度の高い施策を打てるということでしょうか。

平: 私はかねてから「三つのE」という表現をしていますが、政治の世界には「エモーション(感情)」「エピソード」「エビデンス」という三つのEがあります。これまでの政治はどちらかと言えば「エモーション」や「エピソード」で語られることが多かった。確かに「こんなに困っている人がいる」とエピソードを挙げた方が想像は付きやすいでしょう。しかし、それを基に「一律給付」という政策を実行するのは違うと思います。やはりエビデンスベースであるべきです。

田川: 今回のコロナ禍では、テクノロジーに精通している平さんが内閣府副大臣を務められていたわけですが、他の政治家の間では、デジタルを政策の立案やオペレーションに落とし込んでいこうという機運は高まっているのでしょうか。

平: 今回のコロナ禍ではまさに、「世界でできていることがなぜ日本でできないのか」という議論になりました。

例えば米国では、所得の低い人に迅速に現金を給付しました。ところが日本政府はそういう本来手を差し伸べるべき人たちの銀行口座を把握できていませんでした。 台湾では、デジタル担当大臣のオードリー・タン氏が中心になって、すべての人が最寄りの薬局でマスクをもらえるようにしました。それができたのは、台湾では健康保険証にICチップが入っているからです。日本はICチップが入っているのはマイナンバーカードですが、まだ25%(2021年1月末現在)ほどしか普及していません。

日本は自由主義、民主主義の国で、個人の基本的人権やプライバシーをしっかり守ります。それはもちろん大切なことですが、日本では一般的なソーシャルセキュリティ番号にあたるマイナンバーやICチップを搭載したマイナンバーカードの導入にも慎重論が根強いため導入が遅れ、今回のパンデミック対策に影響を及ぼしたと言えます。

日本のIT化の遅れの本質は、テクノロジーの問題ではなく構造の問題や、政治家・国民の意識の問題だと思います。だからこそ問題は根深く、どのように解決するかが重要になるのです。

また、一部だけIT化してもDX(デジタルトランスフォーメーション)にはなりません。1人10万円の特別定額給付金も、政府はデジタルデータで自治体に渡しているのに、中にはそれを紙に打ち出してチェックする自治体もありました。二度手間になるだけでなく、給付に時間がかかってしまいます。政策と運用の両方の目詰まりを、同時に取っていかないとDXは進みません。 台風15号、19号の対応の時に、ITリテラシーのある首長とまったくない首長では、対応や住民に対する情報提供のスピードがまったく違いました。政治家も「デジタルは分からない」と言っていては通用しない時代になりつつあります。 コロナで時代が変わる、社会が変わる、というのではなく、もう変わってしまったのです。その中でどう対応するかが求められているのです。

田川: まさに時代の変曲点が来ているということですね。ありがとうございました。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/下原 PHOTO:落合直哉 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!