目次

「KGIとKPIって何が違うの?」

「OKRって単語も聞くけどどういう意味?」

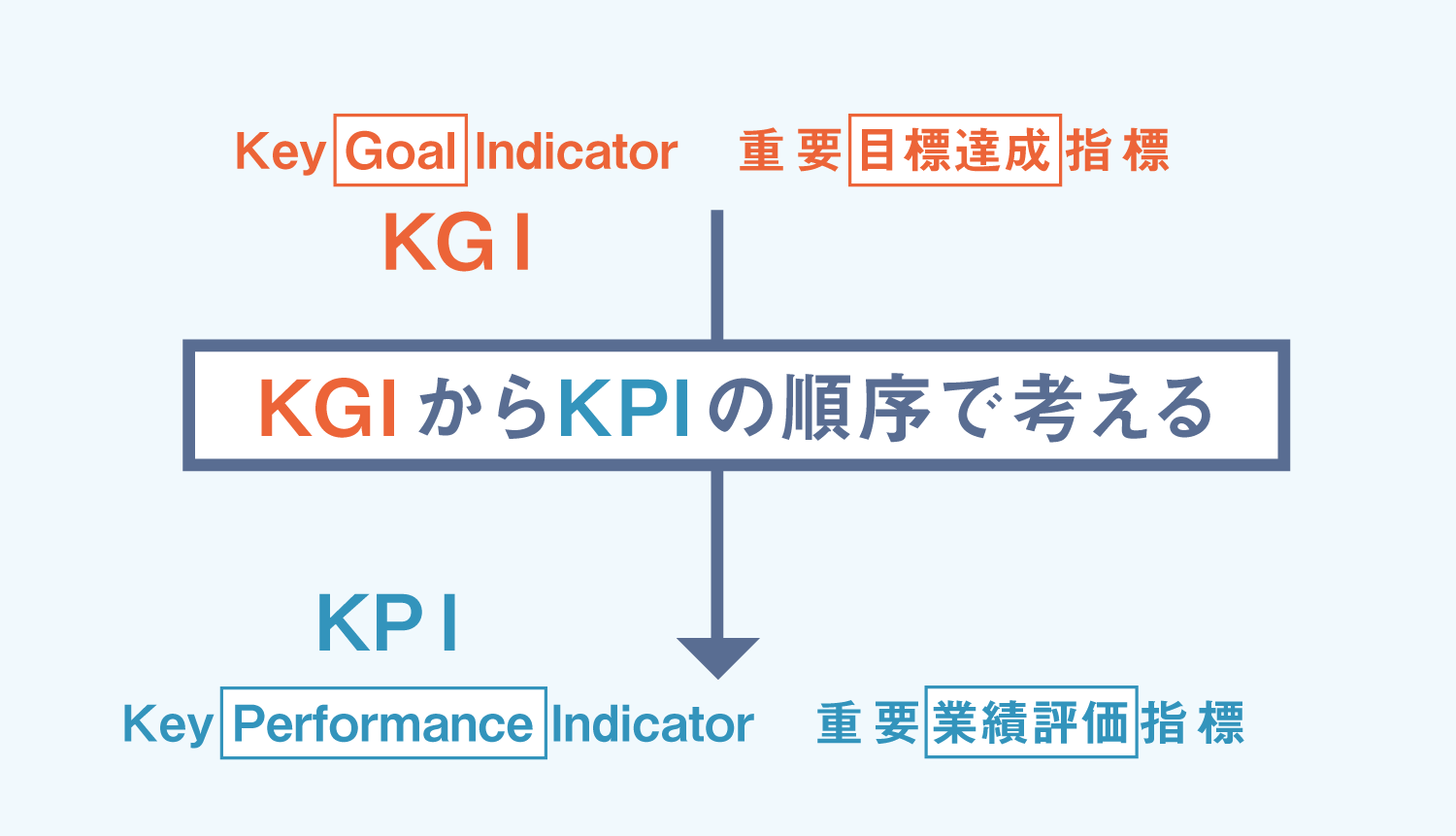

上記のような疑問を持った方もいるのではないでしょうか?KGIとは重要目標達成指標のことを指し、KPIはKGIを達成するための「中間目標」といえます。またOKRとは、「Objective and Key Result」の略で「目標と主な結果」を指しています。

本記事では、KGIとKPIの定義や設定する意義を紹介するとともに、設定する際のポイント・注意点も解説しています。業界ごとの具体的な設定方法もまとめていますので、自社の事業成長に繋がるKGIやKPIの立て方が気になる方はぜひ最後までご覧ください。

まず本章では、KPIとKGIの違いを解説します。

順に紹介します。

KPIの「Key Performance」とは、「主要かつ重要な業績」のことです。KPIを設定することにより現在の業務状態を定量的に把握することが可能になります。KPIは特に、ITIL(Information Technology Infrastructure Library:ITサービスマネジメントにおけるベストプラクティス(成功事例)をまとめた書籍群)に見られるようなナレッジベースのマネジメントプロセスでの業績評価に用いられます。

この分野はサービスレベルの定性的な情報を扱うのですが、KPIはそれらを分析に利用できる形の定量データで表現します。また、KPIはさまざまな分野で適用可能です。例えば、全国の自治体では地方創生のための総合戦略の作成が進められていますが、そのマネジメントにKPIを設定し、PDCAサイクルを回す手法が推奨されています。

ですが、闇雲にKPIやKGIを設定すれば良い、というものではなく、KPIの設定方法や設定数にはコツがあります。KPIが多すぎる場合、Key となるクライテリア(基準)が絞り込まれていない、つまり何が重要なのかが分かっていない、という可能性が考えられますので、リソースが分散して結果に結びつきにくくなる可能性があります。

さらに、KPIが一つしかない場合は、課題分析が不十分なことが多く、そうなるとKPIの達成がKGIの達成に結びつかなくなります。

KPIとセットで聞くことも多いKGIですが、KGIとは「Key Goal Indicator」の略となります。日本語では、「重要目標達成指標」と訳されます。KPIは「業務レベルにおける具体的な目標設定」ですが、KGIは「より企業全体の戦略的な目標設定」です。1つ1つの商品レベルで考えるのではなく企業が今後目指す方向性を決めることを「KGIを設定する」と言います。

よって、KGIはいわば企業全体の方向性の決定(=戦略目標)です。北を目指すのか、南へ向かうのか、まずは大まかな目的地を決めます。そこからKPIに落とし込んでいくわけですが、これは目的地に達成するために、飛行機で行くのか、新幹線で行くのか、バスで行くのか、はたまた自転車で行くのかを考えて行く、という行為(=戦術)だと言えます。

つまり、スケール感でいうと、KGIは数多くのKPIにブレイクダウンされる存在なため、KGI > KPIとなります。ですが、日常的な業務レベルでは、KPIの方が重要視される場合も少なくありません。

「KPIの設定が重要だ。」「KPIを達成するにはどうしたらよいのか考えよう。」など、KPIはマーケティングや営業の現場で最近よく耳にする用語ですが、これは「Key Performance Indicator」の略です。日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。

事業目標を達成するためには、その目標達成に必要となるプロセスを具体化して考える必要があります。

事実 | 1ヶ月に10万ユーザーが訪れる商品ページで、3000回商品が購入されている |

分析 | ウェブサイトの訪問者の3%が商品を購入していることとなる |

KGI | 商品の売上を50%伸ばしたい |

KPI | 達成するための1つの方法として、単純に訪問者数を50%増やすこと、つまり1ヶ月に15万ユーザーが商品ページを訪れるように促す |

このように、来月は15万ユーザーにこの商品ページを訪れてもらおう、それによって売上の50%アップを達成しよう、と目標となる具体的な日程と数値を決めることを「KPIを設定する」と言います。

一般的には明確化された目標を設定することで、チーム内の方向性が定められ、目標達成率が向上できる、と言われています。

企業でプロジェクトの目標を達成するためには、KGIやKPIを設定することは非常に重要です。ここでは、KGIとKPIを設定するメリットを3つ紹介します。

以下でそれぞれのメリットの詳細を確認していきます。

KGIとKPIを設定する最大のメリットは、会社の目標や方針が具体的かつ明確になる点です。目標に向けて具体的に何を目指すべきかが明確になるため、それぞれの部署や個人は同じ方向性を持って業務を進められます。

また、社員一人ひとりの目標もKPIを用いることで評価可能となります。評価基準が明確になることで組織の一員として社員のモチベーション向上にもつながるでしょう。

KPIを利用することで、目標達成に向けた進捗を数値やパーセンテージといった具体的なデータで把握できます。これにより、進捗管理が容易になり、計画の調整が可能になる点も大きなメリットです。

定期的にKPIを確認することで、プロジェクトや業務が計画通りに進んでいるか、または遅れているのかをリアルタイムで把握できるため、必要に応じて早めの対応や見直しが行いやすくなります。リスクの早期発見や問題解決への迅速な対応が可能となると最終的な目標達成の可能性を高められます。

KGIとKPIを明確にすることで、日々の業務の中で何に重点を置いて作業を進めるべきか判断しやすくなります。特にプロジェクトの期間が決められている場合や個々のリソースが限られている場合では業務の優先順位を明確にすることは極めて重要です。

最終目標を達成するための時間軸が明確になることで、自身に割り当てられたKPIを達成するために何を優先しなければならないかを社員それぞれが自分で判断できるようになります。無駄な作業を省き、目標達成に直結する活動に集中できるようになるため、会社全体としての生産性の向上が期待できるでしょう。

KGIを立てる際のポイントを2つ紹介します。

本章の後には、「KPIを立てる際のポイント」もまとめていますので、ぜひセットでご覧ください。

KGIを立てる際には、会社の目標を明確にする必要があります。会社の目標が明確でなければ、どのようなKGIを設定すれば良いのかわからないからです。

会社の目標は売上だけでなく、従業員のスキルアップや顧客満足度向上など、複数の要素が含まれるので、部門ごとに関連する目標を整理することで、適切なKGIを設定することができます。

例えば、製品の歩留まり率に関する目標がある場合、製造部門には関連が高く、営業部門には関連が低いです。会社の目標を整理することで、部門との関連性を把握し、適切なKGIの設定ができるでしょう。

目標を整理し、自部門との関連性を把握した後、目標から逆算してKGIを設定しましょう。

部門としてはKGIの達成を目標としていますが、会社全体としては企業目標の達成が重要です。

そのため、KGIと目標の関係性が明確になるように考えましょう。また、KGIの進捗状況を確認するためには定量的な数値で表現する必要があります。

例えば、「歩留まり率を95%に達成する」や「売上を10億円に達成する」といった具体的な数値目標を設定することで、進捗状況を把握しやすくなり、分析もしやすくなります。

前章では、KGIを立てる際のポイントを紹介しましたが、本章ではKPIを立てる際のポイントを紹介します。

順に紹介しますので、KPIを立てる際の参考にしてください。

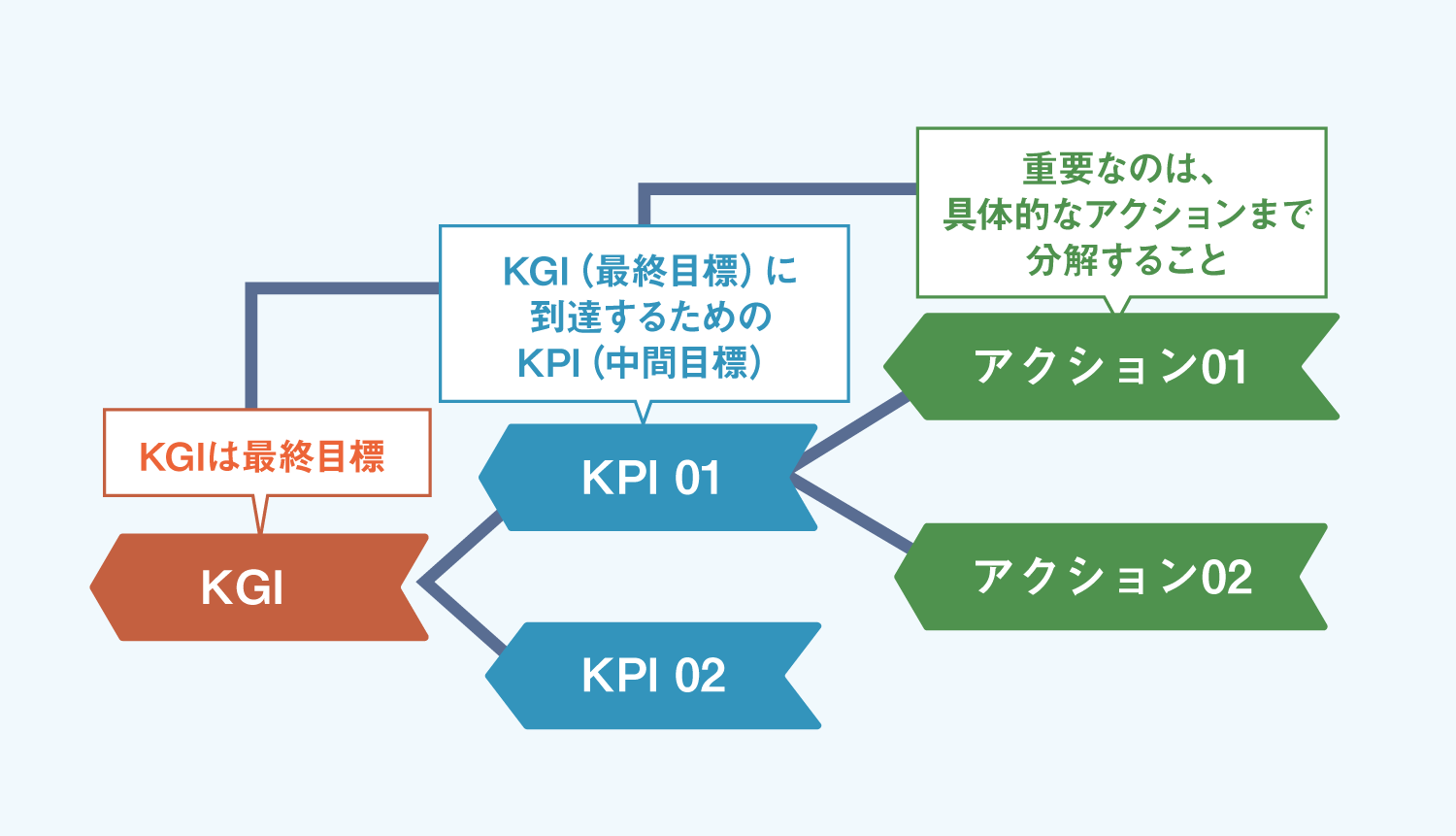

まず、KGIをもとにKPIツリーを作成しましょう。KPIが「戦術レベルの事象を評価する指標」であることから、戦略レベルのKGIより具体的なものになることを意味します。つまり、KPIで扱う事象は特定の課題が与えられた少数のグループにかかわるものであり、かつ評価期間がより短いものになります。

具体的にKPIは「量」「質」「時間」「コスト」「進捗率」など日々のアクションの結果としての数値を、短期で計測可能かつ具体的な目標を設定します。さらに、設定されたKPIから、具体的なアクションまで落とし込み、そのアクションの影響をグループ内で常に確認し、作業の進捗状況に反映させる必要があります。その際に有効なのがロジック・ツリーと呼ばれる思考ツールです。このロジック・ツリーを使用することにより、思考の過程を視覚化しながら、抜け漏れなく発想をする助けになる効果が期待できます。

KPIの設定で重要なのは、「実務上容易にモニタリングできること」と、「モニタリングに手間がかからない仕組み作りをすること」です。

グループメンバーの目につきやすい場所に掲示するというような「見える化」をして、目標と現状の共有が有効です。

KPIを「見える化」する際には、仕組み化・BIツール利用・自動レポートなど、「見える化」するための労力を出来る限り最小限にし、「見える化」した後のKPIに基づくPDCA・意思決定・アクションにより多くの労力を割くことが望ましいといえます。「データのじかん」では、データのじかん会員メンバー限定で、PowerPoint形式ですぐにご利用いただける製造業/小売業/営業/卸売業/飲食業など、KPIを導入する際のストラテジ(戦略構想)で使用するテンプレートを無料で提供しています。

次に、KGIを達成するために必要なことを整理しましょう。KPIにおいて、最も重要な存在はKGIであるため、まずはKGIを達成するために必要なことを整理するのが重要といえます。

整理をする上で、KGIを達成するためのプロセスを明確にし、KGIにつながる要素を特定する必要があります。例えば、KGIが売上であれば、売上を達成するために必要な要素の一つは受注数で受注数はさらに訪問数と受注率に分解することができます。

このように、要素を細かく分解して、KGIを達成するために必要なことを洗い出しましょう。

KGIを達成するための要素を整理したら、現実的に達成できる数値に落とし込みましょう。

落とし込む際は下記のような「SMARTの法則」の活用がおすすめです。

そもそもとしてKPIは、定量的である必要があるため、上記の観点が抜け落ちてしまうと、何をどこまでするべきか不明瞭になってしまう可能性が高いです。

よって、上記の法則を用いつつ、KPIを現実的に達成できる数値に落とし込むようにしてください。

前述したポイントを踏まえつつKPIを設定するだけでは、目標達成が困難になる可能性があるため、KPI達成のための体制や仕組みを整えましょう。もし体制が整っていない場合、KPIを掲げたとしても進める人材がいない事象が起きてしまうからです。

体制や仕組みの整え方としては、部署ごとに責任を持つ管理職が、従業員の進捗状況を確認し、必要なサポートを行うことが多いです。従業員全員がKPIに意識を向けるためには、管理職を設けるというような適切な体制とKPIの追跡システムを確立しましょう。

KPIの進捗を確認するためには、管理者が主導して定期的なミーティングを開催するのがおすすめです。期限が近づいて進捗の遅れが発覚すると、フォローアップに多くの労力と時間がかかる可能性があるため、定期的なミーティングを実施し、進捗の評価と対策を行う必要があります。

ミーティングでは定量的なチェックを行い、必要に応じてアクションプランを検討しましょう。たとえば、「今月の実績はどうですか?」「アクションプランはそのままで問題ありませんか?」といった形で話し合います。進捗が遅れている場合には、修正策を考えてKPIを達成できるように常に調整しましょう。

KGIとKPIを効果的に設計し、達成するための3つのコツを紹介します。

以下でそれぞれ確認していきます。

KGIやKPIを設定する際は、数値として定量化できる指標を用いるようにしましょう。たとえば、「商品に対する消費者の満足度向上」は抽象的な表現であり、成果の測定が困難です。

しかし、「消費者の満足度をアンケートで評価し、平均点を前年比で10ポイント向上させる」というように具体的な数値目標を設けることで、何をどれだけ達成すべきかが明確になり、実際の活動が目標に直結する形で進行できます。このように定量的な目標を設定することで、施策の評価検証が行いやすくなります。

KPIを設定する際には、それが直接的に組織の最終目標であるKGIに直結しなければなりません。KPIはKGI達成のためのステップとして機能するため、その関連性が弱いと効果が薄れてしまいます。

たとえば、組織のKGIが「年間売上を前年比20%増加させる」であれば、そのためのKPIとしては「新規顧客獲得数を毎月10%増やす」や「顧客一人当たりの平均購入額を15%増加させる」などが考えられます。このようにKPIがKGIに直接的に影響を与えるものであればあるほど、KPI達成が組織全体の目標達成に直結し、より効果的な結果をもたらすことにつながります。

KPIを設定する際は、施策により改善可能なKPIでなければモニタリングをする意味がありません。KPIの設定が非現実的で、どのような努力をしても達成が困難なものであれば、モチベーションの低下を招く原因となります。

そのため、実現可能なKPIを設定するためには、これまで積み重ねてきたデータの分析を行い、どのような施策を打てばどれくらいの改善が期待できるかを検討してからKPIを設定するようにしましょう。KPIを設定する際は実施する施策とセットで考える方が大切です。

KPIとKGIはビジネスのゴールや戦略によってカスタマイズされるため、同じ業界内でも異なる場合があります。以下では、業種別にKPIとKGIの設定の具体例を紹介します。

順に紹介します。

製造業のKPIとKGIの具体例は下記の通りです。

KGI | KPI |

・年間売り上げ目標の達成 ・新製品のローンチ数 | ・月間の生産量 ・廃棄率 ・製品毎の売上 ・顧客のクレーム件数 |

サービス業(飲食)のKPIとKGIの具体例は下記の通りです。

KGI | KPI |

・年間の総収益 ・顧客満足度の向上 | ・1日あたりの顧客数 ・顧客一人当たりの平均支出額 ・レビューサイトの平均スコア ・月間リピート顧客数 |

IT企業のKPIとKGIの具体例は下記の通りです。

KGI | KPI |

・新製品のリリース日 ・アクティブユーザー数の増加 | ・月毎のバグ報告数 ・ダウンロード数 ・ユーザーサポートのリクエスト数 ・新機能の実装速度 |

小売業のKPIとKGIの具体例は下記の通りです。

KGI | KPI |

・年間の総売上目標 ・新店舗のオープン数 | ・一店舗当たりの日々の売上 ・在庫のターンオーバー率 ・顧客のカート放棄率 ・オンライン販売の割合 |

本章で取り上げた例を参考に、自社のビジネスのニーズやゴールに合わせてKPIとKGIを設定しましょう。

KPIとKGIを設定したからといって、必ずしも目標が達成できるわけではありませんし、効果が得られるというわけでもありません。

効果的にKPIとKGIの指標を設定・利用するためには、注意を必要としますので下記の順で紹介します。

KPIとKGIを設定するにあたり、それぞれ、共通で注意すべき内容を以下に記載します。

KPI設定の注意点を紹介しますが、KPIを立てる際のポイントとして紹介した「SMARTの法則」と似た内容といえます。

ポイント・注意点を押さえた上でKPIを設定してください。

次にKGI設定の注意点を紹介します。

上記を踏まえた上でKGIを設定してください。

最後にKPIとKGIに共通した注意点を紹介します。

上記の通り、KPIとKGIの設定においては、それぞれの違いを理解することが重要です。KPIは過程を測定するものであり、KGIは結果や最終的な成果を測定するものです。両者は連携して使用されることが多いので、そのバランスを取ることが重要です。

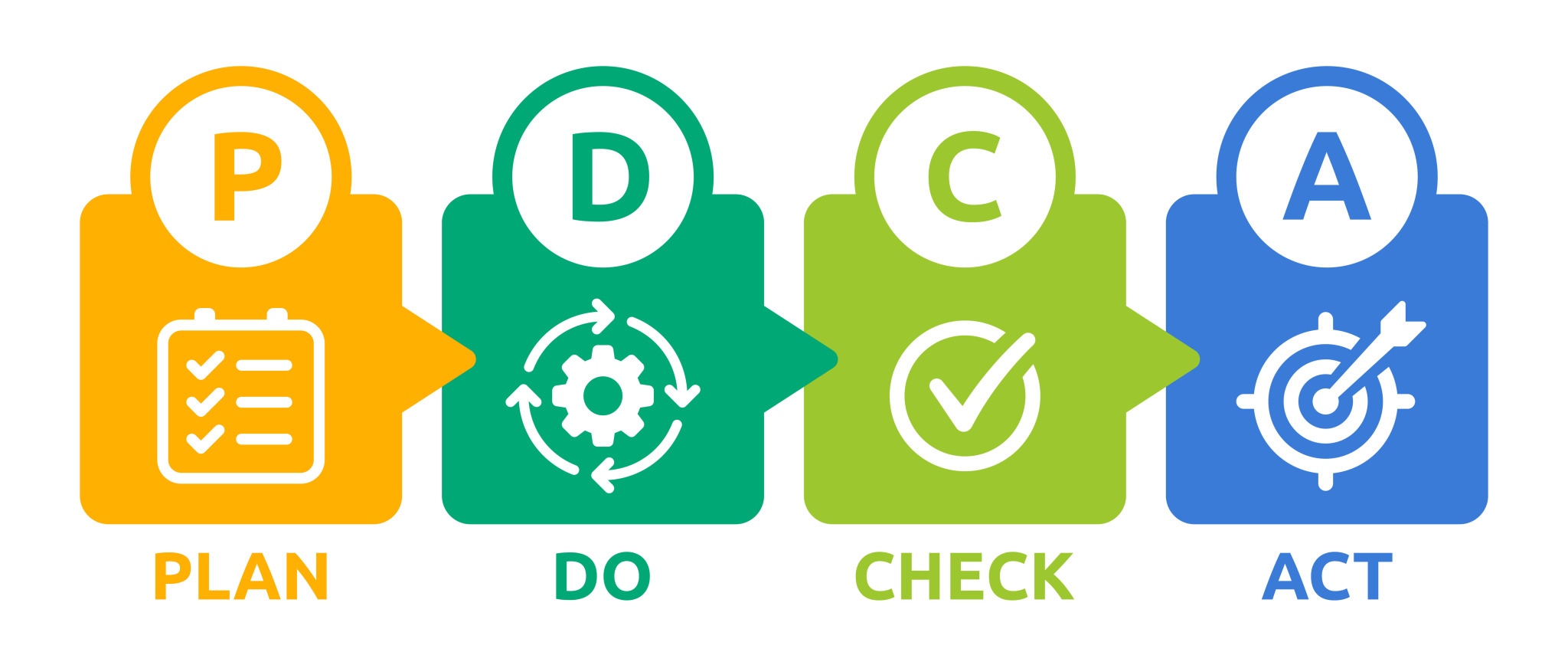

KPIやKGIを達成させるには何かしらの取組みを実践する必要があります。

経営やプロジェクト管理、品質改善などの分野で広く用いられるサイクリカルな手法やフレームワークとしてPDCA (Plan-Do-Check-Act)が良く用いられています。それぞれの頭文字は以下の4つのフェーズのことで、このサイクルを繰り返すことで、組織やプロジェクトの品質やパフォーマンスを持続的に向上させることができます。

目標や方法を定義します。何を達成したいのか、どのようにそれを達成するのかを明確に計画します。

計画に基づき行動や実施を行います。この段階では、事前に定められた計画や方針に従って活動を進めます。

実行した結果を評価します。計画との差異、目標に対する進捗、期待された成果が得られたかなどを検証します。

検証の結果に基づいて、計画の修正や改善点を特定し、次回のサイクルでの計画にフィードバックします。この段階で得られた知見や教訓を元に、次のPlanフェーズでの計画の質を高めることが目的です。

PDCAサイクルを回す中で、KPIとKGIの活用は非常に効果的で、目標設定や評価、改善のための具体的な指標として以下のように使用します。

KPIとKGIをPDCAに利用することで、各フェーズを定量的に実践できるようになるので、目標を見失ってしまいにくくなりますし、軌道修正も行いやすくなります。

KPI、KGIを達成させたいといった逆の観点においても、PDCAを導入するのとしないのとでは、目に見えて結果が大きく変わり、当然、目標到達に向かってディレクションするPDCAを実践した方が組織のKPI、KGI到達を後押しします。

OKRとは「Objective and Key Result」の略で、「目標と主な結果」と訳されます。

企業内、チームのマネジメントの仕組みでも良く話題になるグーグルでも採用されている手法です。特長はシンプルでブレにくいこと。だからこそ、成果を出すことのできる目標管理だと言われています。

前述した通り、KPIは、KGIをブレイクダウンすることで具体化させていきます。具体的なアクションはこれにより明確になりますが、「そもそもの目標・目的はなんだったのか?」を見失ってしまうことが良く問題視されます。これは例えば、教会を作るためにレンガを積んでいたはずが、いつのまにかレンガを積む作業そのものが目的となってしまうようなケースです。

このOKRは、「目標」とその目標を達成するために必要な「アクション」をシンプルに表現できるからこそ、「目標」と「アクション」の関係性が見失われづらいと言えます。グーグルなどの企業で採用されたことにより広く知られるようになった手法ですが、ポイントは、ゴールが定量化・数値化できるものでなくても良い、そして頑張れば届きそうなところよりも高いところにゴールを設定する、というところです。

100%の努力をして届くであろうところを60点から70点くらいのところに設定することで、さらにその先を目指していく、という長期的な気持ちが込められたより野心的な手法だと言えます。

ちなみに、OKRという手法は、1970年代にインテル社が採用したことが始まりだと言われており、米国のソーシャルゲーム会社Zynga、Twitter、Linkedinでも採用されています。日本では、Zynga社出身の山田進太郎氏が担うメルカリでも採用されています。

KPI、KGI、およびOKR(Objectives and Key Results)は、ビジネスの目標管理とパフォーマンス評価に最適なフレームワークですが、それぞれ異なる背景や目的を持つため、活用シーンも異なってきます。

ビジネスを成功に導くには、これらを適材適所で使い分けた活用が必要不可欠になります。

以下にそれぞれの活用シーンについて、いくつか紹介します。

KPIの活用シーンは下記の通りです。

上記のようなフレームワークではKPIを活用しましょう。

次にKGIの活用シーンを紹介します。

上記に似たようなフレームワークにはKGIを活用しましょう。

最後にOKRの活用シーンを紹介します。

これらのフレームワークは、状況やニーズに応じて組み合わせて使用することもできます。

例えば、組織の戦略的目標を設定するためのKGI、その達成のための具体的なアクションやパフォーマンスを測定するKPI、そして短期的な目標や成果を明確にするためのOKRを連携させることで、より効果的な目標管理を実現することができるでしょう。

重要なのは、BIツールなど手法やフレームワークが正しい、進んでいるということでもなく、また完璧な手法もありません。手法・フレームワークを理解した上で、適正な場面で、適正な手法を活用する柔軟な意識を持つことでしょう。

KPIとKGIの関係性を簡単にまとめるのであれば、100点満点で100点を取ることがKGIであり、100点を取るために1点ずつを着実に累積させていくことがKPI、と考えることができます。いずれにせよ、最も重要なのは、何を100点とするのか、の目標設定であり、その手段や過程をわかりやすくするための一つの目安としてKPIやKGI、そしてOKRといった手法が最近は使われることが多い、ということです。

データを活かした目標達成については、データ分析を武器にした課題解決家柏木吉基氏による連載「あなたの組織がデータを活かせていないワケ ~データ分析STEP1~」でも紹介しておりますので、興味のある方は是非ご覧になってください。

(データのじかん編集部)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。