気鋭のデザインエンジニア、Takram代表の田川欣哉氏も参加する「V-RESAS」は、ビッグデータを用いてコロナ禍における地域経済活動を分析しようとするものだ。AIとヒトのコラボレーションによって写真をカラー化し、対話の場を生み出す「記憶の解凍」プロジェクトを進めている東京大学大学院の渡邉英徳教授と東京大学学生の庭田杏珠さんとともに、「サイエンス」と「ヒューマナイゼーション」という観点から、データ活用について意見を交換した。

田川:白黒写真をカラー化するというお二人の取り組みは、データの可視化にほかなりませんが、データを使ってどう見せるか、どう伝えるかが大切であるということを改めて感じました。

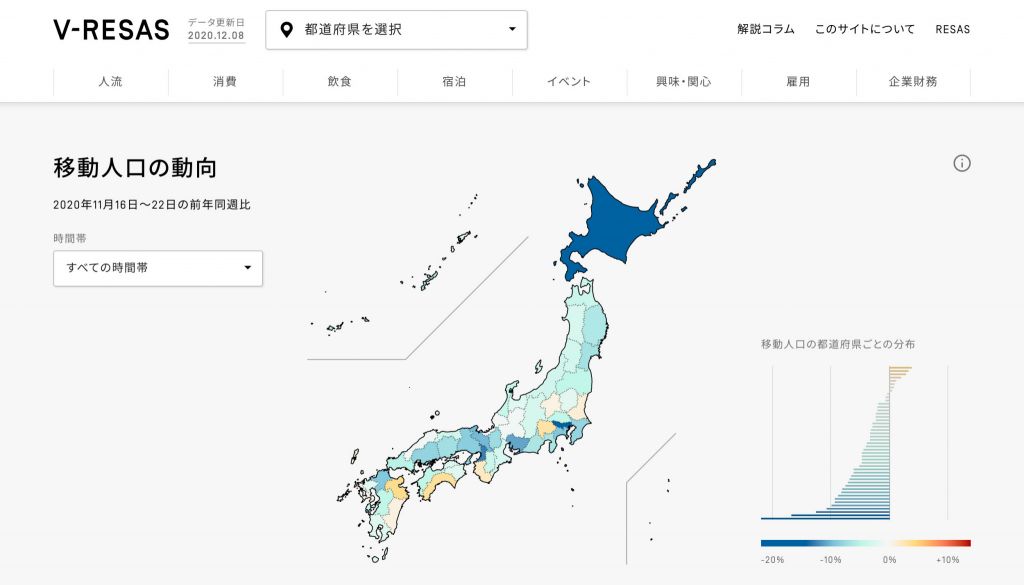

Takramもプロジェクトに参加している、内閣府の地域経済分析サイト「V-RESAS」は、コロナ禍の日本経済の影響を可視化するものです。皆さんも記憶されているでしょうが、緊急事態宣言という、これまで経験したことのない事態に誰もが不安に感じました。そこで、ニュースなどで取り上げられている出来事とは別に、ファクトフルネス(データを元に事実を正しく捉えること)に行動を選択できるよう、みんなが共通理解として見ることができる基盤として始まったものです。

特に地域経済については、地域の行政の方々も自分たちでデータを短期間に集めて分析するといったことは容易ではありません。さらに、どこからデータを取ってくればいいのか、知見も人脈もないというところもあるでしょう。それを国がサポートするのもこのサイトの意義になっています。

「V-RESAS」では、行政のデータだけでなく民間の事業者からの提供データも活用し、人流・飲食・消費・宿泊などの多様なデータが毎週更新のペースで提供されます。「V-RESAS」では地域ごとの前年同週比の推移なども見ることができます。気になるデータは、ありますか?

庭田:私は広島出身なので、広島県の動向が気になりますね。

田川:広島県の人流データを見てみましょう。緊急事態宣言が出たとき、人流がマイナス50%まで減少しました。最近はマイナス数%まで戻ってきてはいるものの、県境をまたぐような移動はまだマイナス30%ぐらい(取材時の10月末)です。すなわち、「Go To トラベル」が実施されても、観光など県外からの流入は依然として少ないことが分かります。

渡邉:今年の8月の広島県の流入は極端に少ないという結果になっていますね。おそらく、平和記念式典と関連行事が縮小されたり、中止になったりしたことが影響しているように想像します。「Go To トラベル」とコロナ拡大の相関についても、都会から地方への観光客が増えたからではないか、という先入観が私たちにはありますけれど、V-RESASで確認すると、県境を越える移動は実際には少ないようにもみえます。このあたりは、注意しながら考察する必要がありますね。

田川:そうですね。実は多くの地方で県外よりも近距離移動の人の方が多いのです。さらに四国のあたりは一時期、感染者が一桁台に下がった時期もあって、皆さん開放的に経済を回されている様子がグラフからも見えます。こういった有事の際には議論が雑になりがち、分かりやすいストーリーに全体が巻き込まれていく傾向があります。少し、冷静になって見ると、議論がもう少し、バランスの取れた形になるかもしれないし、細かい解像度で見ていくことで、大きな主語の大きな話だけではなく、もっと細かい話が考えられるようになるのではないでしょうか。「V-RESAS」は、その議論や思考の基盤として整えられてきています。

東京大学 庭田 杏珠さん

庭田:私は今年(2020年)東京大学に入学しました。3月に上京したのですが、コロナによる大学の活動制限で10月の中旬までは一度もキャンパスで授業を受けられませんでした。この期間中は オンライン授業のみだったので、6月に広島に帰省し、10 月にまた東京に戻りました。つまり、この「V-RESAS」に示されている人流のデータの一つは、私なんですよね。例えば私について言えるように、単なる「データ」としてだけではなく、その裏にいるひとりひとりのストーリーまで見えてくると、さらにいいなと思います。

渡邉:庭田さんの言うように(ある一つのデータを指して)例えばこのデータは「広島からリモートで東京の大学の授業を受けていた学生」といったふうに、生活の実感とともに表現されると、実感が強まりそうです。(前編で紹介した)東日本大震災の発生後、30分間の犠牲者の行動記録の可視化において、個々のデータにあえて実名を添えて表現している理由もこれです。単なる「データ」ではなく、その向こう側には一人一人、顔も性別も年齢も違う人間がいるんだ、ということを意識すると、コンテンツから読み取れるものが変わります。

田川:「ファクトフルネス」という観点での情報基盤は、単に情報を伝えるだけでなく、人々がその情報を見て、どう行動を変えるかが大切なのだと思います。

最近、私たちTakramの中でもよく話をしているのが、データをビジュアライズすることの先に、データのヒューマナイゼーション(人間化)があるのではないか、ということです。どこに向かうべきかというガイドがないまま、データを収集し提供することが目的化していては意味がありません。何のために(why)と問われれば、やはり、より良い生活環境をつくるためとか、多様性とか持続性などの理由があるはずです。

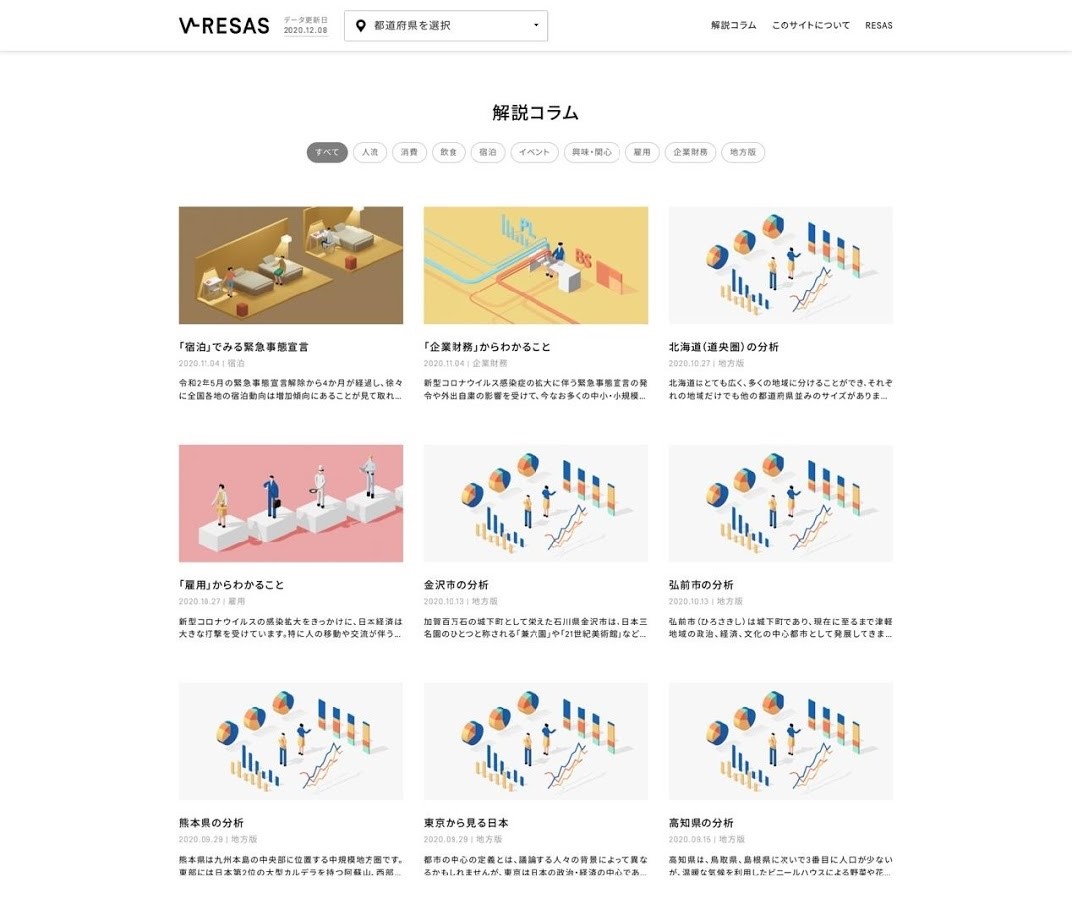

V-RESASのサイトでは、人流・消費・飲食などのデータを可視化したグラフやマップだけではなく、解説コラムも掲載している。解説コラムでは、データから読み取れること、そして、「観光」「飲食」「統計」の専門家などの考察や利活用の方法などが、解説されている。https://v-resas.go.jp/articles

渡邉:田川さんの仰る「データのヒューマナイゼーション」の話題と重なるように感じますが、私は、自分たちの仕事を「“ストック”されているデータを“フロー”化する」と表現しています。庭田さんなら「本を読んで感じたことを、さらに他の人に伝えてもらいたい」と表現するのかもしれません。白黒写真をカラー化すること自体は“メソッド”(手法)です。その“リザルト”(結果)や“コンクルージョン”(結論)は「人が動きはじめる」ことにつながっています。

庭田さんは、何かの“思惑”を抱いていたわけではなく、ひたすら真摯に、夢中で活動に取り組んできました。そして、その成果のひとつである書籍が世にでてみると、このように感じてほしい、と著者たちがことばで一人ひとりに伝えなくとも、たくさんの人々の心がボトムアップに動かされ、いろいろなつながりが生まれていきました。

東京大学大学院 渡邉 英徳教授

田川:先日、データの専門家たちと、あるカンファレンスでトークセッションを行いました。その時、コンピュータサイエンスの視点からデータを見ている専門家が考える理想的プロセスと、デザインの視点からデータを見ているユーザー観察の専門家が考えている理想型は一緒でした。その理想型は、データの理解と現場理解の組み合わせが最強であると。一方で現実的には、定量的なデータ分析と、エスノグラフィーのような現場観察は、大抵の場合、分業されていて、同じ人間や同じチームが同時に行っていることはめったにありません。

そこで先日のトークセッションでは、良い悪いは別として、どうやって、それを組み合わせるのかという「俯瞰視点」に立てる人材をこれから輩出していくことが重要だという議論に到着しました。

株式会社Takram 代表取締役 田川 欣哉氏

庭田:私はアートやテクノロジーを活かした「平和教育の教育空間」を研究したくて、教育学部に入学しました。東京大学の前期教養課程では様々な分野を学ぶことができます。その良さを感じた1つの例は、パリ写真を専門とされている先生が私に、授業最終回で「記憶の解凍」の取り組みについて写真論から発表する機会をくださり、同級生たちと議論できたことです。他にも、授業後に自由時間を設けて、取り組みにはどのような意味(価値)があるのかを現代教育学的な観点から一緒に考えてくださる先生もいらっしゃいます。これまでの実践を、改めて俯瞰的に学ぶ機会を得られていることに、本当に感謝しています。

渡邉:庭田さんは、AIによる自動カラー化に加えて、足しげく、何度も戦争体験者のもとに通い、誠実に向き合って対話を重ねながら色の補正を繰り返しています。この実践は、先ほど田川さんが仰った「データの理解と現場理解の組み合わせ」という切り口から眺めてみると、「正しい」取り組みといえます。

田川さんが携わる「V-RESAS」にも、そうした意味での「正しさ」があると思います。私はそうした「正しさ」を、例えば「AIとヒトとのコラボレーション」と表現します。そして、データビジュアライゼーションも「記憶の解凍」も、どこまでも追究することができ、終わりがないことが特徴です。

田川:庭田さん、渡邉先生の取り組みはまさに写真がたくさんの人の集合知になっています。立場の違う人たちが一つの写真というプラットフォームの上で出せる知恵を出し合っているってところが非常にすばらしいと思います。「V-RESAS」もがそのような場になって、解像度の高い情報を発信したいと考えています。

テクノロジーとデザインの幅広い分野に精通するデザインエンジニア。主なプロジェクトに、トヨタ自動車「e-Palette Concept」のプレゼンテーション設計、メルカリのデザインアドバイザーなどがある。東京大学工学部卒業。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会委員。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート名誉フェロー。

1974年、大分県生まれ。情報デザインとデジタルアーカイブによる記憶の継承のあり方について研究を進める。「ヒロシマ・アーカイブ」「ナガサキ・アーカイブ」などを制作。2016年よりモノクロ写真のカラー化を始め、17年より庭田さんと共同で「記憶の解凍」プロジェクトに取り組む。岩手日報社との共同研究成果「忘れない:震災犠牲者の行動記録」は日本新聞協会賞(16年)を受賞。その他、文化庁メディア芸術祭、アルスエレクトロニカなどで受賞・入選。

2001年、広島県生まれ。東京大学で「平和教育の教育空間」について実践と研究を進める。17年、中島地区(現在の広島平和記念公園)に生家のあった濵井德三さんと出会い「記憶の解凍」プロジェクトを開始。これまでに展覧会、映像制作、アプリ開発など、アートやテクノロジーを活かした戦争体験者の「想い・記憶」の継承に取り組む。国際平和映像祭(UFPFF)学生部門賞(18年)、「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール」外務大臣賞(19年)などを受賞。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/下原 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。