目次

東京・四谷にあるLINE本社。もともと面識のある2人は会議室で会うなり、すっかり市民権を得た「ChatGPT」の話題に。「AIにはあまり興味がなかった」とする比企氏ですが、ChatGPTの技術進化と社会への浸透のスピードにはかなり驚いているようです。自らの専門領域に照らしてChatGPTのすごさと怖さを、「チャット入力というUXの優秀さ」「BtoBとBtoCを本当の意味でボーダーレスにしてしまう可能性」の2つだと分析します。そんな話題を入り口にしながら、比企氏は「LINEが目指すDX」について解説を始めます。

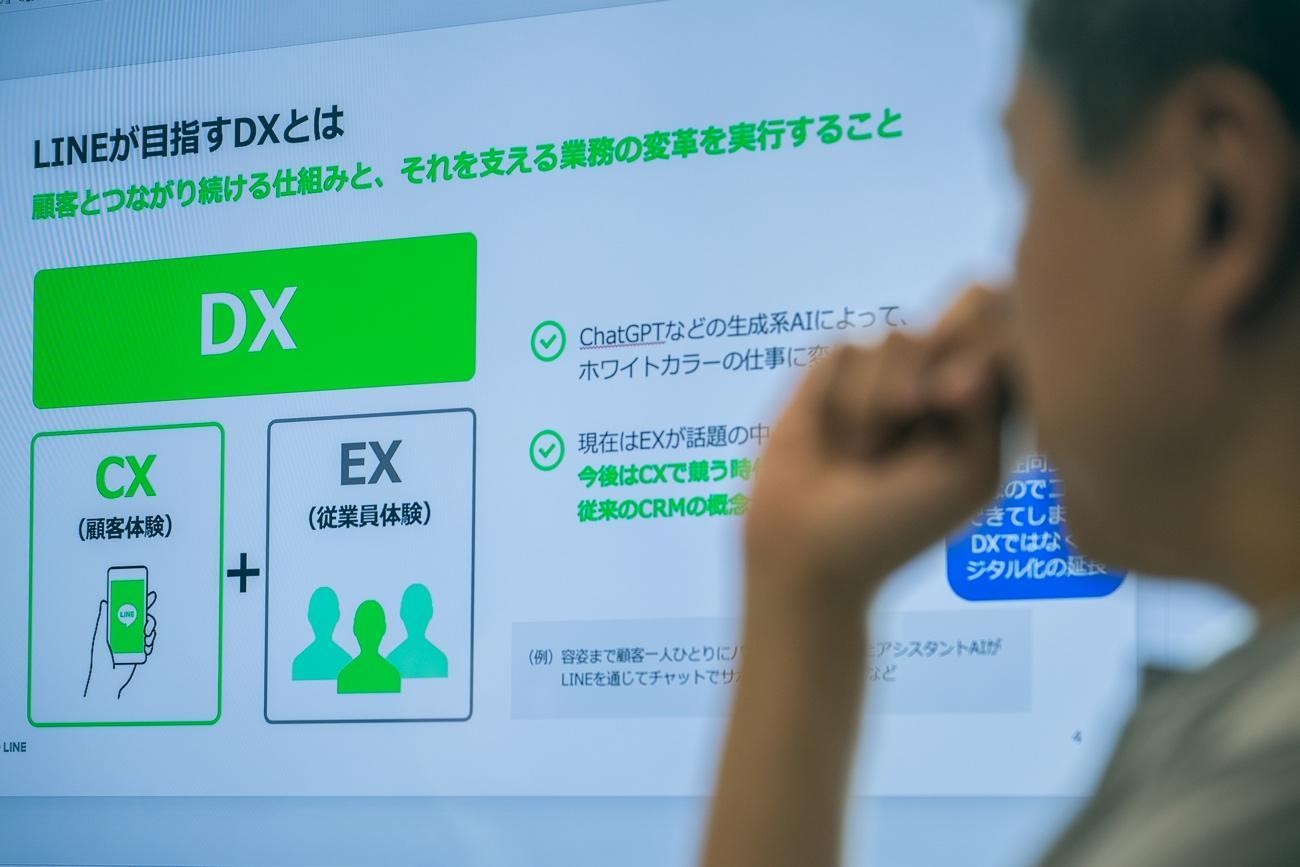

比企:LINEが目指しているDXは「現場のデジタル化」ではありません。あえて言葉にするなら「顧客とつながり続ける仕組みで事業変革を支援すること」。もう少し分かりやすく言うなら「DX=CX(顧客体験)+EX(従業員体験)」だと思っています。

松本:その公式についてもっと詳しく教えてください。

比企:これまで主流といえる「DX」の文脈では、「EX」、すなわち企業内部の「生産性向上」が話の中心だったと思います。その文脈でChatGPTなどの生成系AIを捉えると、今後、事務系の仕事に大きな変化が訪れる、ということになるかもしれません。ただ、これは私の仮説ですが、ChatGPT登場以降に起こるのは、全体的な効率の底上げと考えます。つまり、ChatGPTを導入する企業と導入しない企業の差はどんどん開いていくけれど、逆に導入した企業同士の競争力には、あまり差が開かないと考えます。情報収集など単純な作業のスピードが同じように底上げされるだけだからです。別の言い方をすれば、皆がいくらChatGPTを導入しても、「速い・安い・うまい」というこれまでの効率や性能の軸で勝負するだけでは、本当の差別化要因にはならないと思います。

LINE株式会社Technical Evangelismチーム マネージャー/UXデザインチーム兼務 比企 宏之 氏

松本:究極的に企業の競争力の源泉になるのは「CX」である、と。

比企:はい、そう思います。私は、DXは、突き詰めればCXだと思います。今後、生成系AI というデジタルツールによって、これまで「十人十色」にパーソナライズされていたものは、「一人十色」になる。例えば「容姿まで顧客一人一人にパーソナライズされたアシスタントAIが、LINEを通じてチャットでサポートしてくれる」なんてことが起こり得ると思います。

松本:これまでにも、いわゆるパーソナライズしてサービスを提供するビジネスはありましたが、実際には1人に対してパーソナライズしてくれるものは、せいぜい数種どまりでした。これからは1人に対して100種類くらいのコンテンツを瞬時に提案する、そんな「n対n」が可能になっていく、そんなイメージでしょうか。

株式会社グロースX執行役員 マーケティング責任者 松本 健太郎氏

比企:その通りです。その段階になると、セグメントという概念も当てはまらなくなってくると思いますし、CRMの考え方も変わっていくでしょう。

松本:この話はとても興味深い要素を含んでいるように感じますので、もう少し掘り下げてさせてください。これまで企業が行ってきた、周到なCRMで顧客とつながり続けるアプローチは、好意的に受け止めないユーザーも多かったと感じています。本当に気に入っている企業やブランドならつながり続けてもいいけれど、そうじゃなければ極力ブロックしたい、と考えているはずです。でもChatGPTなどで本当に「n対n」にパーソナライズされるなら、ストレスはかなり減るのではないでしょうか。先ほどセグメントがなくなる、というお話がありましたが、その意味では、マスメディアに投下される「広告」すら覆しかねない大きな地殻変動が起きる可能性をはらんでいそうですね。

比企:おっしゃる意味はすごくよく分かります。

松本:これまで莫大な予算を投じていた広告宣伝費の効果に疑問符が付くことがあるとすれば、「じゃあその分をデジタルで顧客とつながることに充てよう」という話も浮上してきそうですね。そうなるとマーケティングの手法に見直しが入り、社内でバジェットの大移動が起こる。そんなことにもなりそうですね。

比企:これまでCRMの源泉となってきた「1stパーティデータ」(企業が自社の顧客やウェブサイト訪問者などから収集・保有するデータ)と言われるものを取り巻く環境が、GDPRに代表される世界的な潮流で、急激に厳しくなっています。一方で近年注目されているのがゼロパーティデータ(ユーザーが積極的に企業・ブランドと共有するデータ)です。ただ、企業に自分のパーソナルデータを渡すなら当然見返りが必要になります。その意味でもCX向上が重要なファクターとなります。

松本:マーケティング的な視点で見ても、顧客とのつながり方においてCXが鍵になっていると感じることがよくあります。例えば私は「お香」と「紅茶」が趣味で、3万円ぐらいする商品でも、あまり深く考えず買ってしまいます。恐らく機能的には5000円くらいの商品と劇的に変わらないのでしょうが、3万円は箱から違いますからね、テンションが上がってしまう(笑)。もう気分の問題なんです。つまり、私は5000円と3万円の機能の違いは分からないけど、気持ちの違いで買っている。

消費財に限らず、私は機能・性能の向上だけで、今後顧客とつながり続けるイメージが持てません。情緒などといった顧客の体験、まさにCXの向上が、顧客とつながり続ける原動力になる。比企さんのおっしゃることはその通りだと大いに共感を覚えます。

松本:ChatGPTの話から、いきなり対談の核心に近い部分に急接近した感じですが、ここからは、比企さんがLINEで目指している小売DXの世界観について話を聞かせてください。

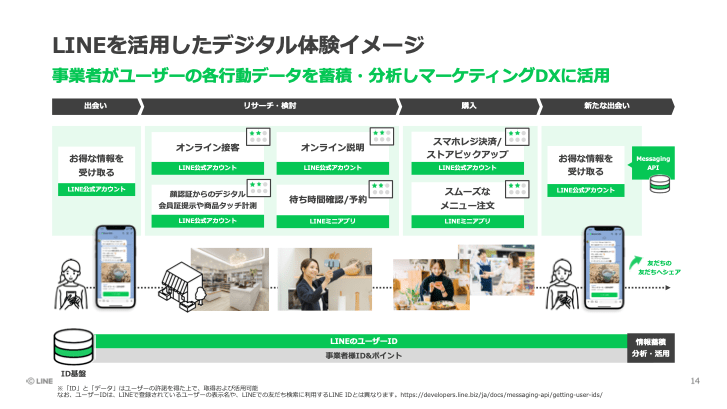

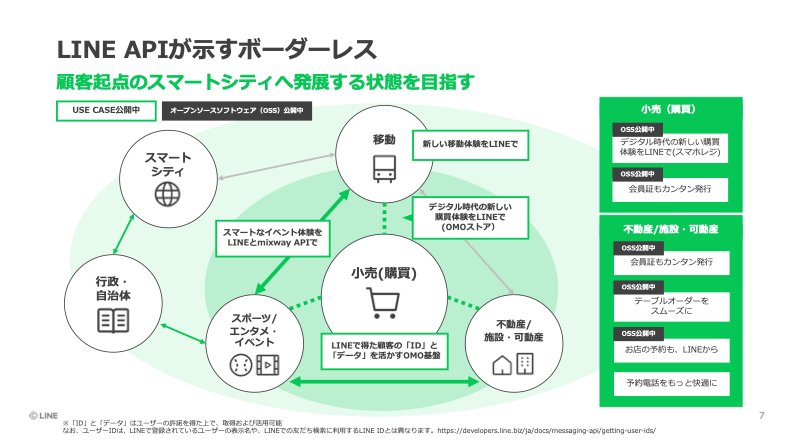

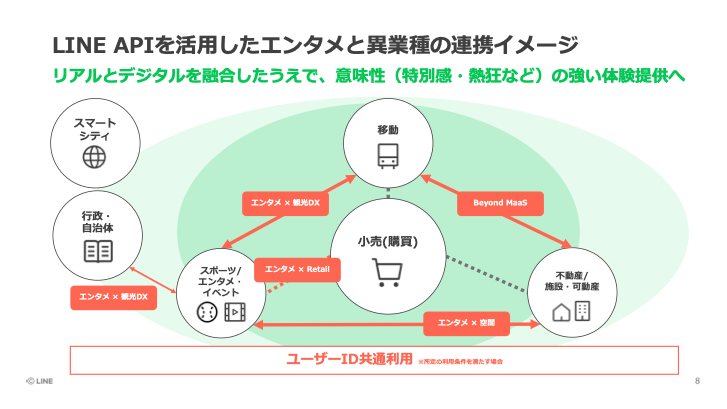

比企:ここで示すように(下図)、LINEはいま、小売の領域に閉じることなく、API連携でボーダーレスな世界を構築しようとしています。当社は「CLOSING THE DISTANCE」(世界中の人と人、人と情報・サービスとの距離を縮めること)というコーポレートミッションを掲げ、その実現に密接な関わりを持つ「LINE API」のユースケースを増やしていこうとしています。

そのために「LINE API Use Case」というサイトを立ち上げ、多様なユースケースの紹介や深掘り、そこで使われているデモアプリやOSSも積極的に公開しています。LINE APIできることをすべて公開し、興味を持っていただいた方々と事例をつくっていくイメージです。

LINE API Use Case

松本:具体的にはどのような施策が動いているのでしょうか。

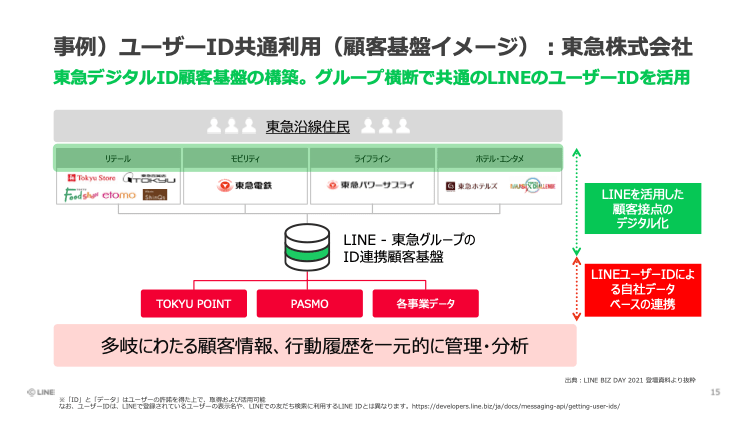

比企:例えば「デジタルマーケターズサミット 2022 Summer」で東急株式会社様が、東急ストアや東急百貨店などグループ内で10個のLINE公式アカウントを運用し、延べ67万人の友だち追加していますと発表されていました。また2022年5月より、「TOKYU POINT CARD on LINE」というデジタル会員証のLINEミニアプリをリリースしました。TOKYU POINTはもちろん、楽天IDにも連携しておけば、楽天ポイントも利用可能です。顧客情報や行動履歴を一元的に管理・分析できる東急デジタルID顧客基盤を、今回LINEをフロントにして構築したわけですが、さらにそこに各グループ会社のデータやPASMOのデータも連携できるようになると、これは鉄道会社様の必勝パターンになると自負しています。

松本:先ほどのボーダーレスの図には「エンタメ」という表記もありました。この狙いについて教えてください。

比企:小売業のCXを「リアル体験」まで拡張しなければいけないと思ったからです。これはある方が言っていたことですが、例えば「交差点の向こう側にレジ無し店舗、手前側に普通のコンビニがある」状況に置かれたら、多くの人はレジ無し店舗の便利さは分かっていながら、手前のコンビニで買い物をするだろうというのです。わざわざ交差点を渡ってでも行きたくなるような、気持ちにまで訴えかける「意味」が必要なのだと思います。

松本:何が本質的に必要なのかを、逆説的に語っているような気がします。

比企:まさに、松本さんが先ほどおっしゃった「機能追求じゃなく、情緒や体験が必要」ということだと思います。僕は、2021年4月から1年間、副業としてエンタメプロジェクトに関わっていたのですが、そのとき感じたのは、アナログ単体で完結するエンタメは「瞬間的に最高の体験だけど、終わってしまえばそこまで」ということでした。ただ、デジタル空間上となれば話は別です。リアルのエンタメとデジタル上のエンタメを常にシンクロさせておけば自由に行き来できます。リアルイベントなどが一過性のフロー型CXとすれば、デジタル空間での体験は、長くつながり続けられる分、ストック型のCXと捉えることができると感じています。そうだとするならば、LINEが抱える9,500万MAU(2023年3月時点・月間アクティブユーザー)は、大きなストック型CXを与えることができる資産と見ることもできます。今後、リアルとデジタルを融合した上で、特別感や熱狂などの意味性を提供してみたいと考えています。

松本:比企さんの未来像を伺っていると、そこにはいろいろな方が入って来られるイメージがあります。エンジニアも、プロデュース的な人も、それこそ僕のようなマーケターもいる。これまでのDXはそれぞれの立ち位置・ポジションで微妙にニュアンスが違っていた印象があるのですが、ようやくどのポジションにいても「DXってこういうことだよね」という共通認識が持てるような気がしています。

比企:ChatGPTにしてもそうですが、EXしかやらないDXは、結局「アシスタントのデジタル化」に過ぎません。CXを高めるために行う変革こそがDXであり、同時にそれが、その会社の目指すパーパスとも合致している。それが理想形だと思います。

松本:パーパスに裏打ちされたEXと、そこから生まれる良好なCXというのは、素晴らしいアドバイスですね。最後に今後実現したい具体的な構想があれば教えてください。

比企:今イメージしているのは、百貨店ブランドで導入可能な「意味軸」の無人店舗ですね。長年で培ってきた多くのファンを抱えている有名百貨店ブランドは、意味軸ではすでに最強のCXを提供できます。もちろん無人店舗をやるならUI/UXもコミュニティもリモート接客もXRもNFTも関係してくると思いますが、単にそれらテクノロジーを入れるだけでは誰も来てくれないでしょう。しっかりと百貨店ブランドで顧客が得てきた体験を、意味軸で獲得できる無人店舗を小売DXプロジェクトに関わるパートナー様と一緒にLINEのAPIで実現してみたいと考えています。

松本:2000年代頃は、ともすればECとリアル店舗は対立の関係にありました。それが2010年代に入ってからリアル店舗の人もオンラインの有効性に気付いた。ただ、一部で先進的なトライアルはあったものの、効果は限定的なものにとどまっている印象があります。

比企:多くの事例で試されたのは、リアル店舗への来店動機をオンラインで付与するというものだったと思いますが、例えば家から会社に行くのは面倒でも、同じ人が週末に早起きして、通勤よりもっと大変な登山に行ったりするわけです。われわれは、便利さとは対極にあることでも、楽しいと分かっていれば苦にならない。それこそ、先ほどから話に出ている「意味軸のCX」の正体だと思います。

松本:これまでの多くのDXでは、自社の効率を追求した事例が多かったと、今回のお話しを通じて改めて感じています。でも実際のところユーザーは、企業が目論んだようにアプリをインストールしたり、店舗でスマホを取り出してQRコードを読み込んで決済したりと、そんなに都合よく動いてはくれません。「いちいち小銭を持ち歩く必要がない」ということが顧客のベネフィットになるのは事実ですが、 結局のところ便利軸の体験は、気持ちよさや自分の「推しを愛し応援したい」といったエモーショナルな意味軸の体験にはかないません。これからのCXは、意味軸で設計した先に未来があると理解できましたし、その観点がDX推進の補助線になり得ると感じました。本日はどうもありがとうございました。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。