※筆者撮影:いつもの儀式が行われた

2025年最初の交流会も前回と同様に、交流会と懇親会の2本立てとなり、交流会は13時から18時30分までの長丁場だった。交流会ではKagglerやスポンサーによるプレゼンが行われ、三部構成となっている。第一部は初心者向けのやさしいテーマ、第二部はKagglerガチ勢による実践的な内容、第三部はスポンサーからの最新情報となっている。

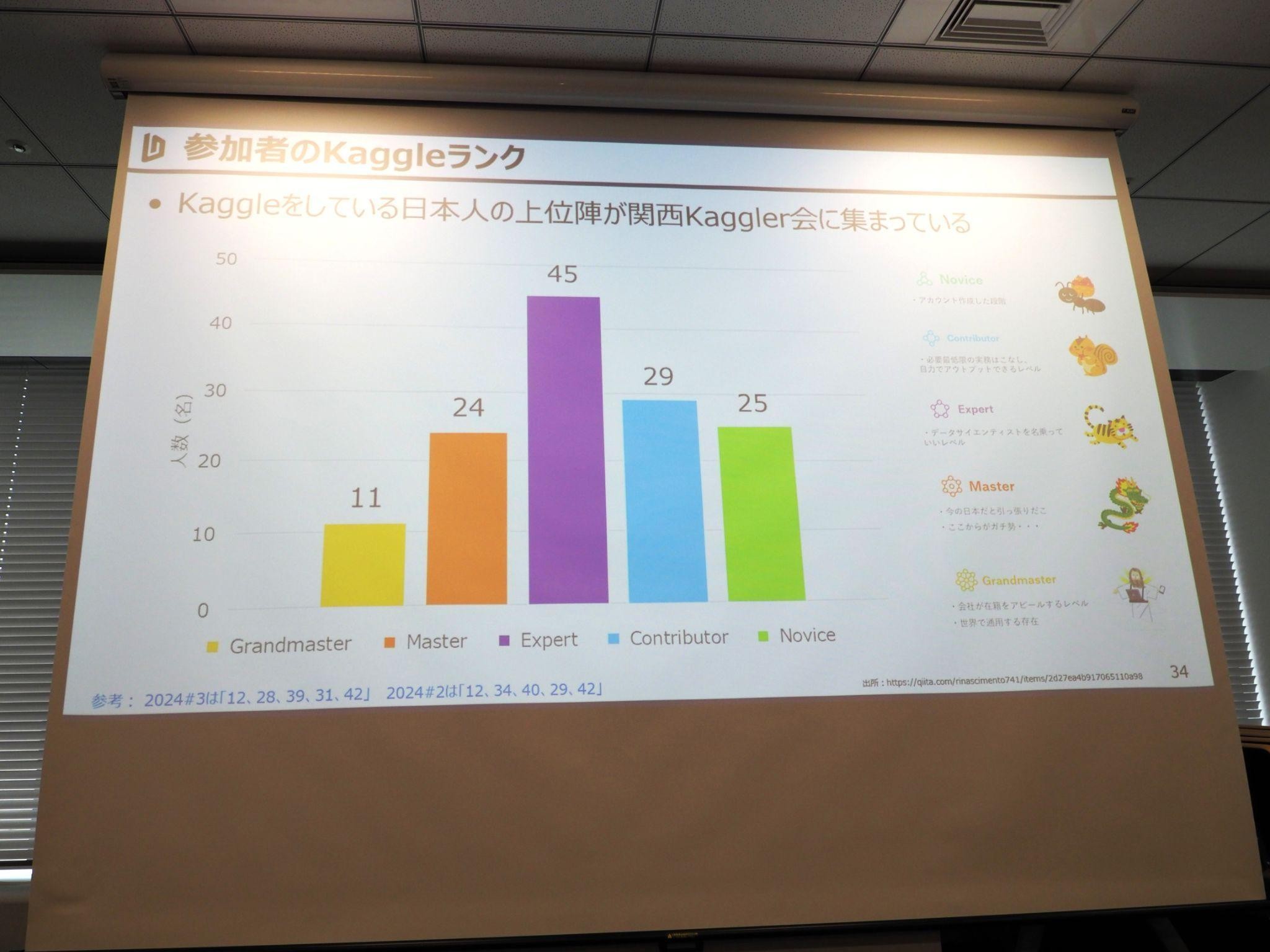

※筆者撮影:関西Kaggler会にはKagglerの上位陣が集まる

今回の交流会の参加者は計146名(参加申込+事務局メンバー)となり、関西からの参加者が70名、関西以外からの参加者が76名だった。初参加は45名、2回目は33名、3回目以上は68名とのこと。初参加の多さもさることながら、リピーターも多く、関西Kaggler会 交流会の満足度を示す参考資料となるだろう。

※筆者撮影:社内でのKagglerの教育を語るだいこん氏

ここからはプレゼンをかいつまみながら、関西Kaggler会交流会の模様をお伝えしたい。交流会では個別具体的にプレゼンのテーマは設定していないが、結果的に第一部・第二部のテーマの一つは「社内におけるKagglerの教育」であった。

全国的に見ると、まだまだKagglerの数は少ないと言わざるを得ない。一方、企業におけるKagglerへの関心は高まっている。こういった現状下では、社内におけるKagglerの育成教育は専らKagglerに頼っているのが現状のようだ。

第一部に登壇した、だいこん氏は社内で自身が立ち上げた「Kaggler会」での 初学者育成の体験談を話した。「Kaggler会」は運営側となるKaggle Master3名、初学者4名の構成となっている。

初学者育成は「データ分析の基礎教育」、「チームの一員としての伴走」、「Kagglerとして独り立ち」の3ステップを想定した。2024年度は「データ分析の基礎教育」に注力した。「データ分析の基礎教育」ではPython基礎文法の習得を目指し、指定教材を用いた解説講義を実施。期間は週1回(1時間)の定例回×3回だった。講義で意識したことは使用頻度の低い項目の省略だったという。それが、参加者からの好評を得た。

一方、課題も浮かび上がった。解説講義の後、1カ月間にわたり、Kaggler初心者向けの外部コンペにチャレンジ。運営3人を初心者4人に割り当てる形でチームを組み、伴走支援を行った。しかし、結果的に初心者は挫折してしまい、成功体験は得られなかったという。

うまくいかなかった最大の要因は、コンペで定められているプライベートシェアリングを防止するためのルールだ。このルールにより、運営側と初心者側との間での状況相談ができなかった。だいこん氏によると、そもそも、講義後にいきなりコンペという流れは初心者にはハードルが高かったようで、身内コンペの実施などワンクッション入れるべきだった、という反省の弁を述べた。

社内コンペの実施が話題となった後に、申し合わせたかのように自作の社内用コンペのプラットフォームを作成したのが、あまえびん氏である。あまえびん氏は冬休みにローカルコンペシステム「MiniKaggle」を作成。その場で、「MiniKaggle」のQRコードを表示し、聴取者から強い関心を持たれていた。もちろん、だいこん氏もその中の一人である。

※筆者撮影:初心者に勇気を与えたのぶ氏のプレゼン

ここで、教育を受けているKagglerの声も紹介したい。第一部で発表したのぶ氏はKagglerをはじめて1年のContributerだ。チームでメダルは取ったものの、まだ実力不足の感が拭えないのぶ氏。そんな中でも、先輩Kagglerはわからないところがあっても、やさしく教えてくれるという。

それでも、やはり反省点はあるとのこと。例えば、コンペに挑む際に復習をしなかったり、公開コードを理解しなかったり、そして勝てないことに卑屈になっていたとのこと。2025年はこれらの反省点を実行に移す方針だ。

初学者へのKaggler教育はもちろん大切だが、コンペを通じての反省からの自学学習など、Kagglerにはそれなりの独立精神が求められることを実感したプレゼンであった。

※筆者撮影:会場が熱くなった関西Kaggler会交流会

関西Kaggler会交流会でのプレゼンのテーマはKaggler関連だけではない。時には、まったくKagglerに関係のない話題もあるが、実に興味深い。その中で活発な質問が飛び交ったのがNSK@naohachi89氏のプレゼンだった。

NSK@naohachi89氏は前回の東京都知事選で話題となったブロードリスニングのためのツール「Talk to the City(TttC)」を取り上げた。TttCは2024年東京都知事選の立候補者であった安野貴博氏が活用したわけだが、NSK@naohachi89氏は技術面で安野氏を支援する選挙スタッフの1人だった。

そもそも、ブロードリスニングとはテクノロジーを用いて多くの人々の意見を把握する手法を指す。従来だと、多数の意見が拾えても意見の整理ができず、受け手側がパンクするのが常であった。現在はML技術やNLP技術の発展により、効率的に多人数の意見を把握できるようになったという。

ブロードリスニングを実現するTttCはもともとアメリカの非営利の研究機関が開発した。CSVでテキスト化したデータを自動分析し、意見をマッピングできる。日本国内では選挙以外の分野、例えばお笑い番組のコンテストの感想を分析した事例等があるが 、現在のところXのポストを対象に分析した事例が多いようだ。

筆者は大学で政治学を専攻していたこともあり、プレゼンの後に思わずNSK@naohachi89氏に質問をしてしまった。質問内容は「Xを使う現役世代が多い東京都ではTttCは有効だが、Xを使わない高齢者が多く住む地方では有効ではないように感じるが、そのあたりの所見を伺いたい」というものだ。

NSK@naohachi89氏は「データの取得方法についても工夫の余地はある。」と回答した。例えば、東京都が実施した未来の東京の戦略を描くためのプロジェクトでは、Xだけではなく郵送やメール等でも意見を募集したとのことだった。 筆者の後も次々と質問が飛び交ったことから、X上では「学会発表見たい」というコメントがあった。

このように、関西Kaggler会交流会ではKaggler関連以外でも貴重な情報が得られることもある。Kagglerでなくても、少しでもAIや機械学習に関心を持たれている方は、交流会に足を運ばれてはいかがだろうか。

※筆者撮影:画面に参加者のコメントが表示された

今回は初の試みとして、「#関西Kaggler会」のポストを画面に表示する仕掛けも用意。関西Kaggler会はオンライン配信を行っていないが、文字によるコメントも交流会の盛り上がりに一役買った。

最後に参加者の声をお伝えしたい。Kagglerに登録したばかり、という初参加者は昨年末に関西Kaggler会の事務局メンバーである太古無限氏のセミナーを聞き、参加を決めたとのこと。「Kagglerがどのように活動しているか、知りたい」という思いがあったという。プレゼンを通じたKagglerの印象は「好奇心があり、積極的」とのこと。また、「Kagglerが本業でないにもかかわらず、両立していることがすごい」と述べた。

また、学術コンペについてプレゼンした、むじるし氏はプレゼンターの立場から、交流会でのプレゼンの魅力を「発表をすると次もやりたくなる。正のサイクル」と表現した。関西Kaggler会交流会では、広くプレゼンターを募集しているので、チャレンジしてみてはいかがだろうが。ちなみに、次の交流会は7月11日とのことだ。

(取材・TEXT:新田浩之 編集:藤冨啓之・野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!