9月になりました。

ついこの前、お正月を迎えたばかりのような気がしていたのに、もう一年の後半も折り返しています。年齢を重ねるにつれ、月日がどんどん加速していくように感じられるのは、筆者だけではないと思います。

この「時間が早く過ぎていく感覚」には、実は理由があるといわれています。心理学では「ジャネーの法則」として知られており、人が感じる時間の長さは年齢に反比例するという考え方だそうです。たとえば、10歳の子どもにとっての1年は人生の10分の1ですが、50歳の大人にとっては50分の1。比率で捉えると、年齢を重ねるごとに1年の“重み”が軽くなっていくように感じられるのも無理はありません。

また、時間の流れをどう感じるかは「記憶の密度」にも関係しているといわれています。新しい経験や刺激に出会った日は、脳に強く刻まれるため、「今日は長かったな」と感じやすくなります。反対に、毎日が同じようなルーティンの繰り返しだと、記憶に残る出来事が少なくなり、「あっという間に過ぎた」と感じてしまいます。大人になると日々の生活が効率的になる一方で、こうした“新しさ”や“驚き”は減っていくのかもしれません。

さらに、私たちの暮らしは年々忙しさを増し、予定やタスク、通知や情報に追われる日々が続きます。毎日が慌ただしく、気づけば週が終わり、月が変わり、季節が移ろっている。あまりにも駆け足で過ぎていく時間の中で、「今日は何をしたんだっけ?」と思い出せない日があるのは、ある意味当然なのかもしれません。

実は筆者自身、ハードウェア開発のエンジニアとして働いているのですが、日々の作業に追われながらふとカレンダーを見ると、「え、もう月末?」と驚くことがしばしばあります。気づけば夏が終わっていて、秋風が吹いている。そんなとき、「時間ってこんなに早く流れるものだったっけ」と、思わず立ち止まりたくなります。

それではまず、今回紹介する記事をダイジェストで紹介します!!

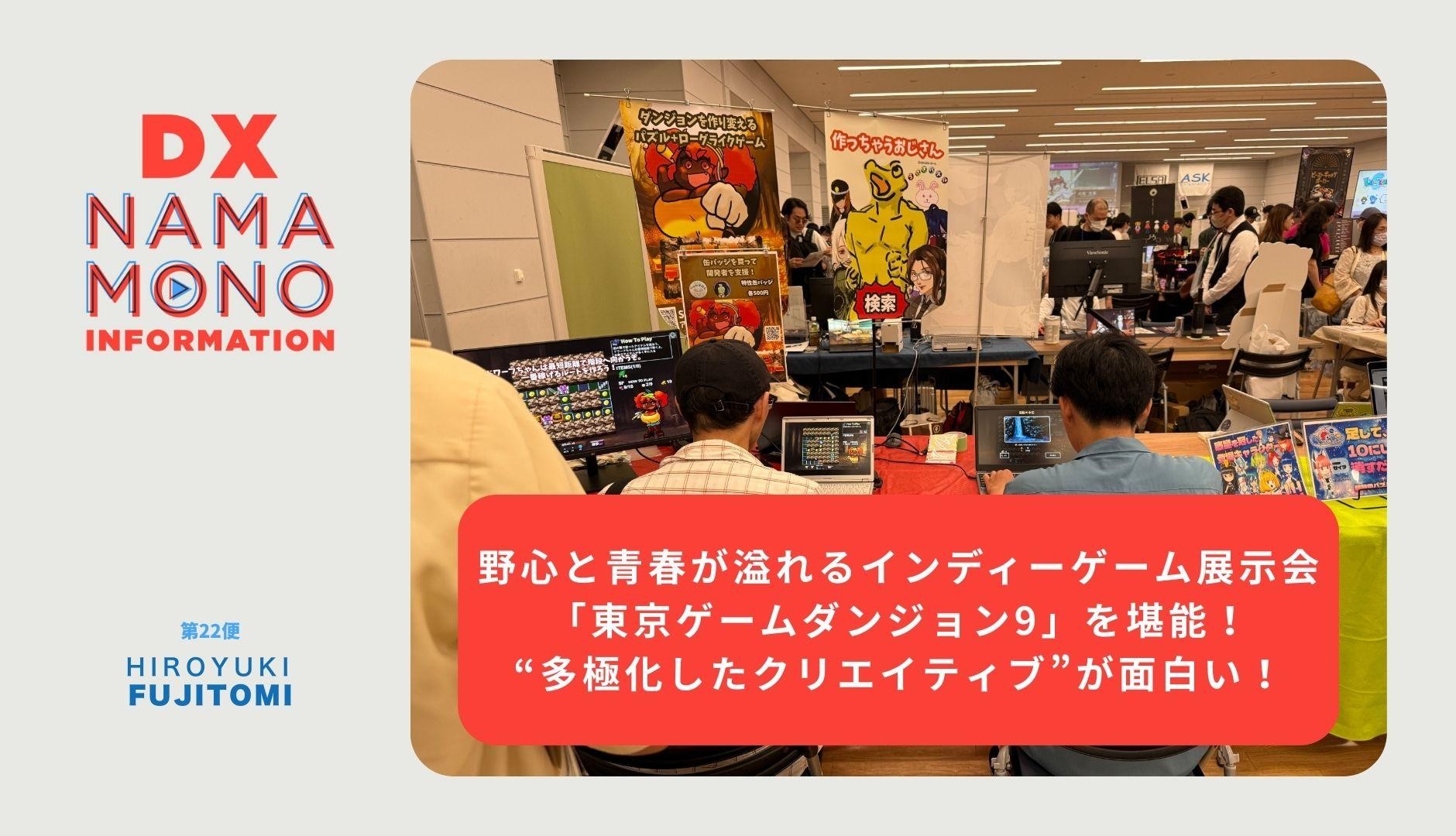

「データ・情報は生もの!」をコンセプトに、全国の“体験者”がリアルなDX情報を届ける『DX Namamono information』。今回は2025年8月に開催されたインディーゲーム展示会「東京ゲームダンジョン9」を取材しました。商業的に成功する作品も増え注目されるインディーゲームですが、その裏には自由な発想と情熱が詰まっています。会場には、老若男女のクリエイターが手がけた“多極化したクリエイティブ”な作品がずらり。熱量あふれる現場から、ものづくりの現在地をお伝えします。 (・・詳しくはこちらへ)

2025年6月25日に開催された「Community Marketing Conference 2025」において、「B2Bコミュニティマーケティングの真価:事業戦略の中核として」と題したセッションが行われました。一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会事務局の松井真理子氏が司会を務め、サイボウズ株式会社の河合真知子氏とウイングアーク1st株式会社の久我温紀氏が登壇しました。本セッションでは、B2B領域におけるコミュニティマーケティングが企業の成長にどのように寄与するのかについて、実践を通じて得られた考察が共有されました。 (・・詳しくはこちらへ)

データのじかんを閲覧頂いているみなさま!!こんにちは!!【データのじかんフィーチャーズ】担当の畑中一平です。【データのじかんフィーチャーズ】は、最新の話題や事件に焦点を当て、これまでに「データのじかん」で紹介した記事の中から厳選してピックアップし、詳細にレポートして皆さまにお伝えする企画です。第38回目となる今回は、データサイエンスや機械学習のコンペティションプラットフォームとして知られており、世界中のデータサイエンティストやエンジニアが集まってスキルを競い合うKaggle(カグル)にフォーカスした特集をお届けします。 (・・詳しくはこちらへ)

データのじかんNewsのバックナンバーはこちら

2025.08.31 公開

“データ・情報は生もの!”をコンセプトにした、データのじかんの新企画『DX Namamono information』では、ググれば分かる情報やAIが集める情報だけでは決して得られない、デジタル活用・DXに関する情報を、全国の“体験者”の方々があなたにお届けします。一次情報とニュースを併せて読むことで、自身のこととして捉えやすくなり、理解度も高まること間違いありません。

2025年8月3日、東京都港区海岸にある東京都立貿易センター浜松町館にて、インディーゲーム展示会『東京ゲームダンジョン9』が開催されました。数ある趣味の中でも、とりわけインディーゲームはニッチなジャンルですが、近年では和風アクションRPG『天穂のサクナ姫』が累計100万本を売り上げるなど注目を集めています。さらに、ホラーゲーム『8番出口』も同様に100万本を超える売上を誇り、二宮和也さん主演で実写映画化が決定しました。

こうした商業的な成功が語られることが多いインディーゲームではありますが、インディーゲームならではの“自由な発想”や“大手企業では形にできないクリエイティブ”の裏側を知れる機会はそう多くありません。その雰囲気を感じ取るために訪れた『東京ゲームダンジョン9』では、老若男女のクリエイターたちが、多彩な青春と野心を込めた“多極化したクリエイティブ”な作品を存分に体験することができました。

2025.09.05 公開

2025年6月25日に開催された「Community Marketing Conference 2025」では、「B2Bコミュニティマーケティングの真価:事業戦略の中核として」と題したセッションが行われました。セッションでは、一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会事務局の松井真理子氏が司会を務め、サイボウズ株式会社の河合真知子氏とウイングアーク1st株式会社の久我温紀氏が登壇し、B2Bにおけるコミュニティマーケティングの企業成長への寄与が議論されました。

本レポートでは、企業の成長エンジンとしてユーザーコミュニティがどのように機能しているのかを、実践事例とともに詳しく紹介しています。河合氏からは、公式ユーザー向けオンラインコミュニティ「kintone user community」や、ユーザー主導の学びと交流の場「kintone hive」の取り組みが紹介され、10年以上続く「kintone hive」には累計で1万人を超える参加者がいることが語られました。また、久我氏からはウイングアーク1stが運営する「nest」コミュニティの事例も紹介され、約5000名のユーザーが登録している点に加え、製品開発者や法務・開発部門の社員がユーザーの声に直接触れる場として、組織全体の顧客理解を深める機会となっていることも示されています。

このレポートが示すのは、単なる「コミュニティづくり」ではなく、それを事業戦略の中核に据え、マーケティングと経営をつなぐ重要な仕組みに昇華させる可能性です。こうした実践に興味をお持ちの方には、ぜひ記事本編でさらに深く、セッションのインサイトをご覧いただくことをおすすめいたします。

2025.09.06 公開

データ活用の現場に携わっていると、一度は耳にする「Kaggle(カグル)」という存在。

界中のデータサイエンティストたちが競い合い、学び合うこのプラットフォームは、単なるコンペティションの場ではありません。業種も国境も越えて、多様なアプローチや発想が飛び交う「知の越境空間」として、データを武器にした思考の鍛錬場となっています。

とはいえ、Kaggleのようなオープンな場に挑戦するのは、敷居が高いと感じる方も多いかもしれません。では、企業や自治体、あるいは個人の現場で「越境的なデータ活用」を実現するには、どのような一歩が必要なのでしょうか?

今回ご紹介する特集記事では、まさにそのヒントを掘り下げています。Kaggleを起点にデータと出会い、技術を越えて社会課題に向き合う思考へと接続していく過程を、さまざまな事例やキーワードを通して描いています。

たとえば、ある地域企業がデータに不慣れななかでも勇気をもって挑戦し、外部の知見を取り込みながら変化を起こしていく姿。あるいは、AIやBIツールを活用するなかで「正しさ」ではなく「納得感」を重視し、現場との対話を重ねていく姿勢。どれもKaggle的な“問いを立てる力”や“解をチームで磨く力”に通じるものがあるように思えます。

データを扱うことは、単なる分析や予測の技術ではなく、文脈を読み取り、意味を問い直す文化的営みでもあります。Kaggleを憧れの遠い存在とせず、その精神を日常の実践にどう落とし込めるか——。この記事を通して、そのヒントを見つけてみませんか?

今回は『ユーザーコミュニティは事業戦略の中核となり得るのか–Community Marketing Conference 2025イベントリポート』という記事を紹介させて頂きました。

近年、ビジネスの世界で「ユーザーコミュニティ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。IT製品やSaaS、さらには家電や趣味のサービスにいたるまで、企業とユーザー、そしてユーザー同士がつながる新しい関係性が注目されています。では、ユーザーコミュニティとは一体どのようなものなのでしょうか。

ユーザーコミュニティとは、ある製品やサービスを利用するユーザー同士が集まり、情報交換や学び、時には新しい価値づくりを目的として活動する“場”のことを指します。企業が公式に運営する場合もあれば、ユーザー主導で自然発生的に形成されることもあります。オンライン・オフラインを問わず、その形態はさまざまですが、共通しているのは「同じ製品やサービスを使う仲間」としてつながっている点です。

たとえば、業務改善プラットフォーム「kintone」を提供するサイボウズでは、「kintone user community」やユーザーイベント「kintone hive」を通じて、活発なユーザーコミュニティが築かれています。これらの場では、ユーザー同士が自社での活用事例を発表したり、悩みを共有し合ったりすることで、製品の使い方に対する理解や創造性が広がっています。もう一つの例として、ウイングアーク1stが運営する「nest」では、ユーザーと社員がともに集い、製品改善に向けたフィードバックやアイデア交換が日常的に行われています。

では、こうしたユーザーコミュニティを企業が運営することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

第一に、ユーザー同士が疑問や課題を共有・解決し合うことで、ナレッジの蓄積や自己解決の促進が期待できます。これはFAQの整備やサポート工数の削減にもつながるでしょう。第二に、コミュニティを通じて得られるユーザーの“生の声”は、製品改善や新機能開発の貴重なヒントになります。第三に、ユーザーが自発的に参加し、製品を他者に伝えるようになることで、ブランドに対する愛着や信頼が自然と醸成されていくのです。

単に「製品を売って終わり」ではなく、「使い続けてもらい、共に育てていく」関係を築くために、ユーザーコミュニティは今や重要な戦略資産となりつつあります。マーケティング、カスタマーサクセス、プロダクト開発──そのすべての領域において、ユーザーとの対話は価値の源泉となり得ます。

一言でまとめるならば、ユーザーコミュニティとは「同じものを使う仲間が集まり、助け合い、学び合い、時に未来をつくる場所」。今後ますます注目されるこのテーマは、あなたのサービスやプロダクトにとっても、欠かせないピースかもしれません。

実は筆者自身、普段はハードウェア開発のエンジニアとして働いていますが、扱っている設計ツールやアプリは、情報セキュリティの観点から厳しく管理されており、ユーザー同士で気軽に情報交換できるようなコミュニティは存在しません。マニュアルには載っていない「ちょっとしたコツ」や「同じ場面で困った経験」などを、誰かと共有できる環境があれば…と感じることは少なくありません。

だからこそ、ユーザー同士が自発的につながり、学び合いながら、製品とともに成長していけるコミュニティが存在することは、正直うらやましくも思います。ユーザーコミュニティは、単なる機能説明の延長ではなく、“孤立しない使い手”としての安心感や、前向きな力を生み出す場でもあるのだと、あらためて感じさせられます。

それでは次回も「データのじかんNews」をよろしくお願いします!

データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。

越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。

(畑中 一平)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。