モデレーターの大川氏は、製造業のサービス事業コンサルティングに従事し、サービスサイエンスやデザイン経営戦略の黎明期からその発展に携わってきた。現在は「データのじかん」の主筆を務める他、リアクタージャパンのビジネスディレクター、イノベーション・ラボラトリのディレクターなど複数の組織にて活動している。イベント冒頭で「サービスサイエンスからアジャイル、デザイン思考への変遷を現場で感じてきました。これまでに見てきた風景を参加者とともに再確認し、未来へのヒントを見つけたい」と述べ、イベントの方向性を提示した。

大川真史氏

井上準之介氏は、自身のキャリアとリアクタージャパンでの取り組みを交えながら、「デザイン」という言葉の意味の範囲について語った。同氏は2000年代初頭、広告業界でキャンペーン向けウェブサイト制作などのクリエイティブプロジェクトに携わっていた。当時、デザインはビジュアル表現を追求するものであり、それが最終的な成果物と捉えられるのが一般的だったという。しかし、スウェーデンのデジタルプロダクトデザインエージェンシーで働いた経験をきっかけに、「デザインの本質はビジュアルにとどまらず、ユーザーエクスペリエンスやサービス全体の設計にある」と気づき、大きな衝撃を受けたことを明かした。

井上準之介氏

イノベーションマネジメントの専門家である横田幸信氏は、自身のキャリアを振り返りつつ、「0から1を創り出す」プロセスにどのように取り組んできたかを共有した。横田氏は、東京大学発のイノベーション教育プログラム「i.school」や、デザイン思考と科学的アプローチを融合させたイノベーション支援を行う「i.lab」を例に挙げながら、新規事業開発や社会課題解決を目的としたプロジェクトを紹介した。

横田幸信氏

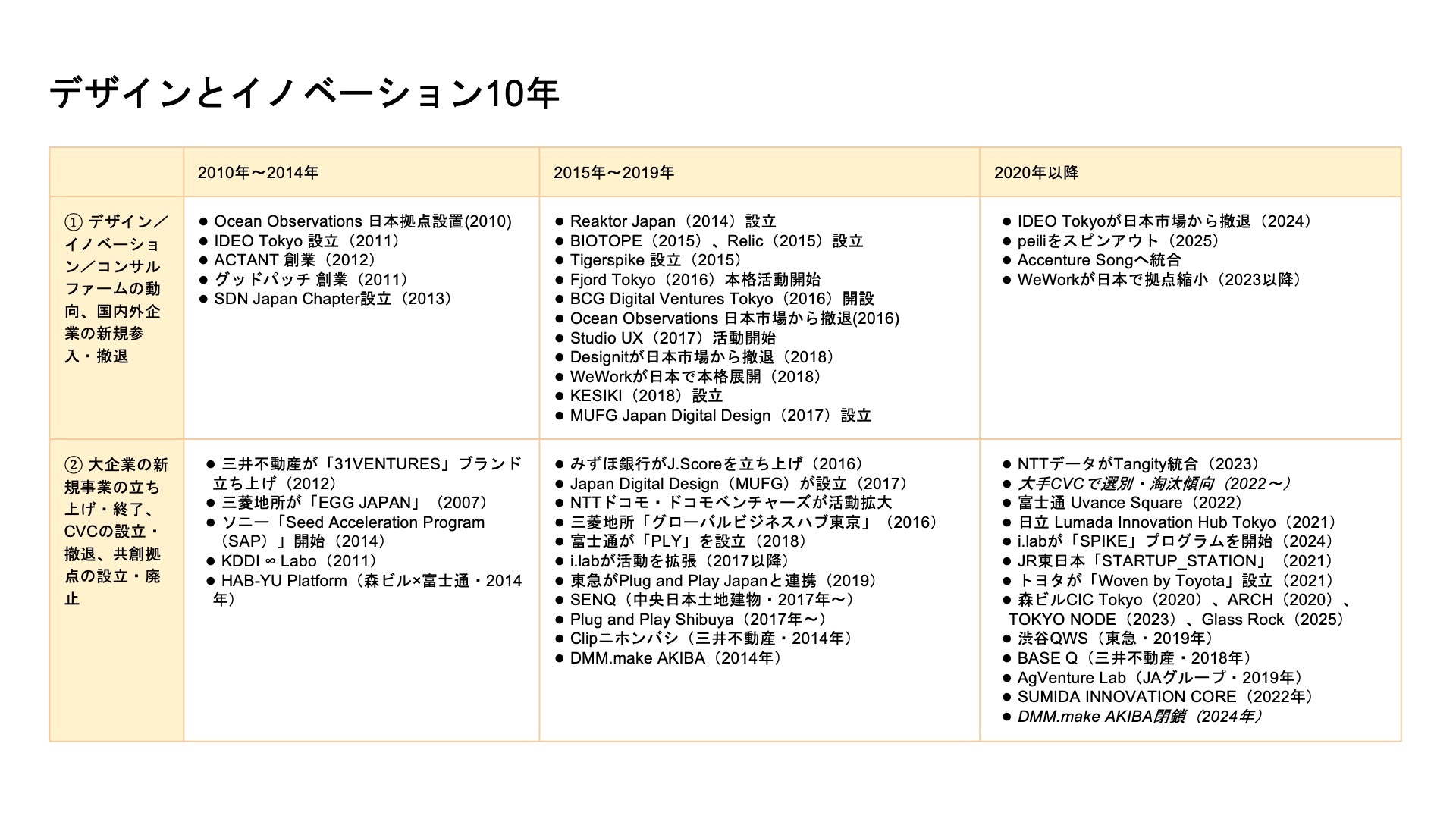

2010年代のデザインの動向について、大川氏は「デザイン思考やサービスデザインが注目され始めた頃」と解説し、GEヘルスケアのMRIを事例として取り上げた。当時の事例はあったものの、一般的ではなかった。横田氏は、「デザイン思考を新規事業開発に活用するという発想はほとんどなく、プロダクト開発やリニューアルの段階で止まっていました。そのため、イノベーションには至っていませんでした」と振り返った。

一方、井上氏はその頃のデザイン現場でのもどかしさを語った。「それまでの『デザイン』はビジュアル、つまり見た目だけのものだったのです。当時でも優秀なデザイナーたちは素晴らしい仕事をしていました。しかし、広告の仕事は性質上、スポンサーがいて、プロダクト認知を拡げるという目的に沿って広告をつくるものです。ビジュアル表現で訴求できるメッセージは限定的であり、その根底にあるプロダクトの価値やそれが解決し得る課題には触れられない、あるいは掘り下げることができない部分がありました。そんな時代だからこそ、『コトのデザイン』という概念の登場には胸が躍りました」。

大川氏は両氏の発言を受け、この時代を次のように総括した。「キーワードとして、ユーザー中心やCo-Createなども出てきていたが、全体的にふわっとした印象がありました。また、モバイルの登場によりUIの議論が始まった時期でもあります。震災後には社会課題への関心が高まり、ソーシャルグッドの観点でデザインを活用しようとする動きが見られるようになったと記憶しています」。

大川氏資料より

2015年以降、デザイン経営が注目を集める中、徐々に広義のデザインが普及した。製造業のサービス化が進む中、IoT、AI、ブロックチェーンといった技術の社会実装が注目されるようになった。横田氏は、AIが注目される以前から、クリエイティビティとコラボレーションをイノベーションの本質と捉えており、これを育てる教育の必要性を説いていたという。「AIが進化しても、目的意識を持ち、新しいことに挑戦する意思を持てるのは人間だけ」と、イノベーションの核が何であるかを示唆した。

一方、井上氏は「AmazonのAlexaが市場に与えた影響は大きかった。音声認識でのUIが注目され、ユーザーインターフェースの考え方が大きく変わった」と述べた。

大川氏は「2021年にデジタル庁が発足するなど、デジタルとデザインによる課題解決や社会課題とイノベーションを結びつける動きが活発化します。しかし、デザイン組織が必ずしもうまく機能しているわけではなく、組織文化や働き方の問題が指摘されています」と述べた。

井上氏は、「『コトのデザイン』で新たなビジネスを生み出そうとする事業会社が増えたのは2020年より前という印象です。しかし、現在も必ずしもうまくいっていないのは、顧客視点の重要性を認識しながらも、経営とのバランスを取る難しさがあるからではないか」と分析した。

横田氏は、「『デザイン』という言葉が広義に使われることで、その意味や役割が曖昧になっている気がします」と課題を指摘した。「具体的には、『デザイン』が問題解決や価値創造に役立つものとして使われる一方で、何を指しているのかが分かりづらい場合があります。その結果、言葉だけで理解した気になり、本質が捉えられていないケースが少なくありません」。

大川氏はプロセスと組織文化の重要性を強調し、「先日のあるイベントで『産官学連携に足りないのは文化だ』という言葉が挙がりました。まさにその通りで、文化が共有されていない状況で産官学が連携しても何も生まれないという指摘があり、共感しました」と述べた。その上で、「プロセスと組織文化は多くの企業が抱える課題だが、今後5年ほどで変わっていくか?」と問いかけた。

これに対し、横田氏は「組織文化の変革には一定の時間が必要だ」と述べ、短期間での変革の難しさを指摘した。彼は、3カ月程度の取り組みでは文化は浸透しないとし、「1~2年のような期間を使い、共に新しい働き方を実践する中でその良さを実感し続けてもらうことで、文化として定着していきます」と長期的なアプローチの必要性を強調した。さらに、「デザインの力を活用することで、社会と個人の関係性を再構築する必要もあります」と加えた。

井上氏は、今後10年に向けた課題として、「顧客中心のデザインプロセスを実現するためには、経営層の理解と協力が不可欠です。さらに言ってしまうと、デザインと経営の融合が、これから10年の新たな挑戦の基盤となるでしょう」と見解を示した。

大川氏は「デザイン組織が内製化される中で、クリエイティブな人材の育成が不可欠である」と述べた。彼は、組織内のデザイン人材が単に「デザインの専門家」として扱われるだけでなく、経営や戦略の一端を担う存在として位置づけられるべきだと主張した。

後半の対話セッションでは、デザイン、IT、製造業などの業界で働く営業、エンジニア、クリエイターが2つのグループに分かれ、「これまでの10年、これからの10年」というテーマで意見を交わした。参加者は、これまでの経験や課題を付箋に書き出し、それをもとに議論を深めていった。当初は軽い自己紹介から始まったが、次第に「デザイン思考の限界」「クリエイティブとビジネスの融合」「AIがデザイン業界に与える影響」といった深いテーマへと発展した。

特に議論の中で浮かび上がったのは、AI時代における人間の役割とデザインの在り方だった。ある参加者は「AIが新たな連携を生み出し、デザインを支援する可能性がある一方で、AIの仕事を評価する能力を持つ人材の育成が課題だ」と指摘した。また、「テクノロジーの進化によりデザイナーという職業が変容していく中で、次世代に必要なスキルを見極めることが重要だ」との意見も出た。

「デザインとイノベーション」について意見を交わした今回のイベントは、参加者にとって有意義な時間となった。参加者からは「これまでの変化を振り返るいい機会になりました」「未来をつくるために今やるべきことを考えるきっかけになった」といった感想が寄せられた。また、「社会課題を解決するデザインの可能性を探る貴重な場だった」との声もあり、デザインとイノベーションの未来に向けた新たな視点が広がる機会となった。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!