上段左:技術評論社 傳智之氏。上段右:『人が増えても速くならない』の著者、倉貫義人氏。下段:『これまでの仕事 これからの仕事』の著者、市谷聡啓氏

ウェビナーの冒頭、倉貫義人氏と市谷聡啓氏が自著紹介を盛り込んだショートプレゼンを実施した。まずはその内容を振り返っていこう。

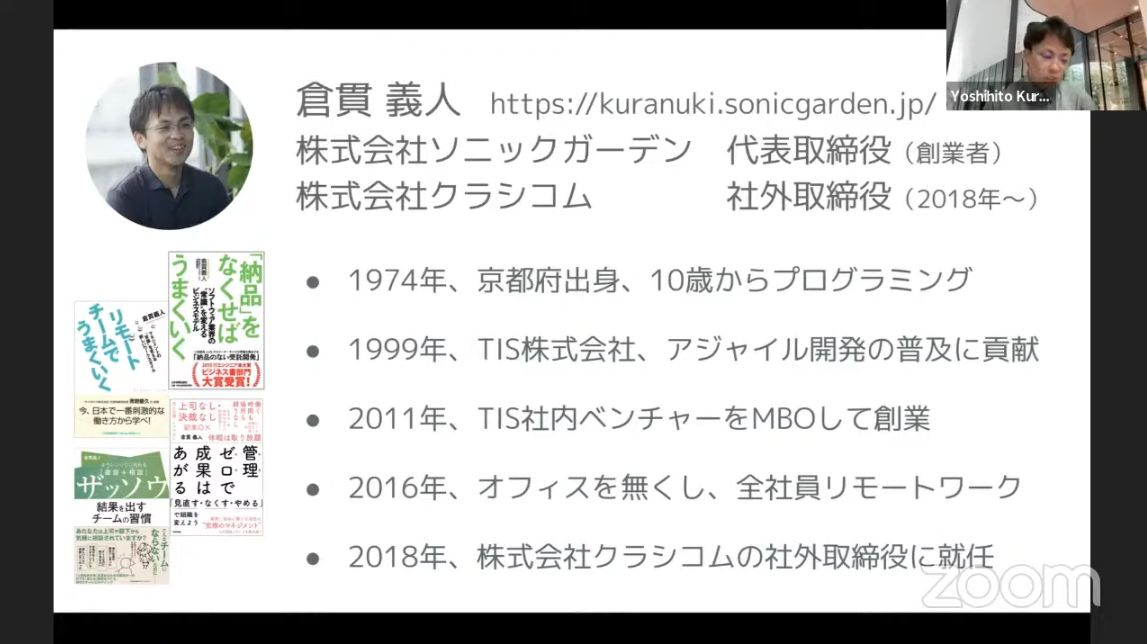

株式会社ソニックガーデンの創業者・代表取締役で、株式会社クラシコムでは社外取締役を務める倉貫義人氏。10歳からプログラミングを始めた倉貫氏はずっとエンジニアとして活動し、中でもアジャイル開発に傾倒。1999年にはTIS株式会社でアジャイルの普及に貢献した。その経験からソフトウエア開発会社としてソニックガーデンを起業し「納品のない受託開発」を提供している。

倉貫氏は本書のタイトルにもなっている「人が増えても速くならない」というキーワードを掲げた。

「経営者の中には『人を増やせば生産が上がる』と考えている方もいますが、そうした考えに異を唱えたのが本書です。人を増やしただけでは生産性が上がらないことは、エンジニアにとっては周知の事実ですが、非エンジニアにとってはそうではありません。非エンジニアにこそ、新刊を手に取っていただきたいと思っています」(倉貫氏)

倉貫氏の新刊『これまでの仕事 これからの仕事』は、経営者をはじめとする非エンジニアが読むべき一冊

続いて株式会社レッドジャーニー代表の市谷聡啓氏。2017年よりDX支援、新規事業・新規プロダクト開発支援を行う同社は、企業向けにアジャイルDX支援・アジャイルコーチも提供している。

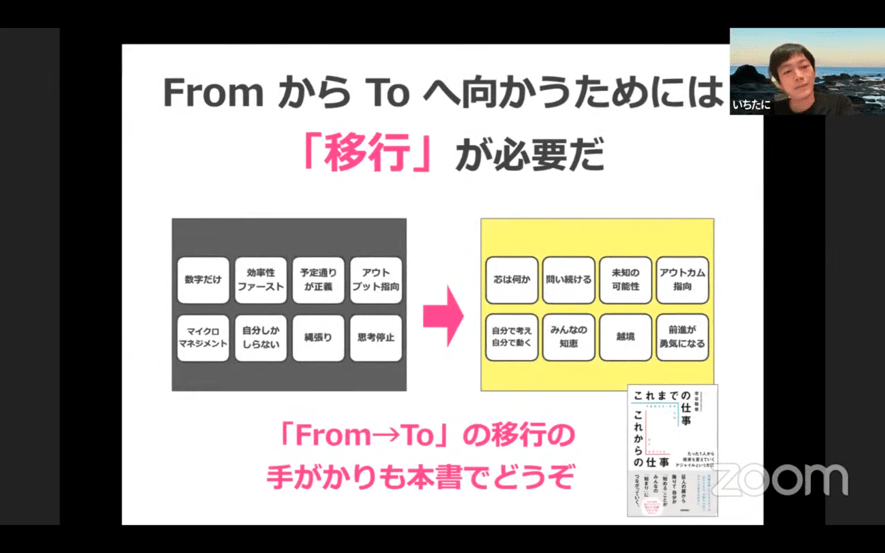

市谷氏は本書『これまでの仕事 これからの仕事』の中で「会社が数字しか示さない」「効率性ファースト」「アウトプット指向」「マイクロマネジメント」「ナレッジの孤島化・陳腐化している」など、旧態依然とした仕事・組織を疑問視した上で「自分で考える機会自体が消失している」と指摘する。

「“これまでの仕事”から“これからの仕事”へ。本書ではそのポイントを8つの観点からまとめています。これまでからこれからに移行するのは大変なことです。そのためエンジニアの中には『誰かが主導して、早くそうなってくれればいいのに』と思っている人もいるかもしれません。しかし私の経験から断言しますが、都合よく救世主が現れることも、月日だけを重ねれば状況が勝手に好転することもありません。しかし、自分がたとえ小さな一歩でも踏み出せば、状況を変えることができるはずです」(市谷氏)

市谷氏は、エンジニアの仕事をこれまで「From」(左側)から、これから「To」(右側)へ移行することを提唱

2人のショートプレゼンを受け、両書籍の担当編集者の傳智之氏は、次のように続けた。

「2冊を同時に出版しようと計画していたわけではなく、偶然に同時期になりました。アジャイルの実践者として20年以上のキャリアを持つお2人が書いた2冊の新刊は、エンジニアのこれからの働き方に対して、異なる観点・視点からのヒントが含まれています。両方の観点・視点からエンジニアの働き方について考えることは、私も非常に面白く、多くのビジネスパーソンの方にお勧めしたいと思いました」(傳氏)

ウェビナーの中盤からは、傳氏を聞き手にした対談が行われた。

傳:「アジャイルソフトウエア開発宣言」が出されて四半世紀が経とうとしています。初期はエンジニア同士の会話でも「アジャイルって何?」「それってどうなの?」といった会話が交わされていましたが、今は、ビジネスパーソン(非エンジニア)の間でも認知されてきています。最初に、アジャイルという言葉が登場し始めた当時について、お聞かせください。

倉貫:ケント・ベック著『Extreme Programming Explained』が出版され(日本語版は『エクストリームプログラミング』)、その直後「アジャイル」という言葉が世に出てきました。当時すでにエンジニアだった私も、同書を読み「これこそが自分のやりたかったソフトウエア開発だ」と感銘を受けた1人でした。私の書籍のサブタイトルは、このベック氏の本のサブタイトル「Embrace Change」(変化を抱擁せよ)から拝借しています。

彼の本に出合った私は「日本でもアジャイルをしなくてはならない」と息巻き、顧客や上司に提案しました。しかし、その反応はよくありませんでした。アジャイルに限りませんが、新しい技術や手法が登場すると、エンジニアは試し、「いいな」と思うと仕事(のやり方)に取り入れたくなるものです。しかし、当時の私の反省でもありますが、自分がやりたいだけで、独りよがりになってしまっていることが往々にしてあります。それでは駄目でしょう。

市谷:私もこれまでに、さまざまな失敗を繰り返しました。アジャイル登場初期を振り返ると、アジャイルの期待違いがあったことを思い出します。当時は、「アジャイルならとにかく、安くて、速くて、凄いものができる」と考えているクライアントも多く、その期待と現実が合っておらず、とんでもない結果になってしまったことが何度もあります。

今、アジャイルという言葉の認知は確実に高まっていますが、いまだに期待違いはあると思いますね。

傳:アジャイルに対する過度な期待は、確かにあると思います。アジャイルはエンジニア界隈からクライアントに波及していった過程で、本質が抜け落ちてしまったのでしょう。では、クライアントを含む非エンジニアに本質を理解してもらうときに、最も障壁となっているものは何だと思いますか。

市谷:「アジャイルをやりたい。組織に取り入れたい」というご相談をたびたび受けますが、そのとき「アジャイルをやったら何が嬉しいのか(何が目的なのか)」という部分に考えが及んでいないことがあります。アジャイルの本質を置き去りにして、その手順をまねても、ただやることが増える感覚でしょう。アジャイルによってどうなりたいのか、それを捉えておくことが重要です。

傳:クライアントにとっても、「何がやりたいのか」を描くことや言語化することが難しいのだと思います。そのため、要件定義が「ちゃぶ台返し」になることが「あるある」になっているのだと思います。

アジャイル登場の初期は、クライアントも「アジャイルなら、変更がいくらでもできる」と捉えていて、その結果、(不必要な)開発と変更が重なり、エンジニアもクライアントも疲弊していくという話もあったと記憶しています。これは、アジャイルが「目的化」しているのでしょう。

市谷:やってみて(つくってみて)、その結果、分かることがある。その途中の発見や学びこそが、アジャイルの醍醐味です。でも、このことを実践する前に理解してもらうのは、なかなか難しいことですね。

倉貫:今までの話では「アジャイルを多くの人に理解してもらうこと」を理想としていましたが、前提として、アジャイルを求めていない人に理解してもらう必要はないと思います。組織とアジャイルはパソコンとOSの関係に似ていて、何を入れるかはその組織次第です。別のOSで活動している組織に自分たちのOSを押しつけることがあってはいけません。

当社でも顧客の相談に乗るときに、「困っていることは何か」「その解決方法は何か」を突き詰めた結果、「アジャイル」のようなやり方を採用することもありますが、最初から「アジャイルでやろう」ということにはなりません。顧客や社員同士の会話の中で、「アジャイル」という言葉が出ることもほとんどありません。盲目的なアジャイルは「NG」です。

その上で重要なのは、クライアントに「システムやソフトウエアは一過性のものではなく、事業が続く限り、手を入れていくことが必要。システム開発やソフトウエア開発は、一度つくったらそこで終わりというものではない」ということを理解してもらうことです。

傳:今では、だいぶアジャイルが持つ価値が、クライアントに伝わっているかと思います。それはいつごろからだと思いますか?

倉貫:傳さんは、編集のお仕事をされていることで、「伝える」ということに重きを置かれていると思いますが、あえて今の質問そのものに反論すれば「伝えよう」とすること自体、する必要がないことだと思っています。

これは「アジャイル」に限った話ではなく、「新規事業開発」という言葉などにも言えることですが、むしろその言葉の意味・価値を伝えることを止めたとき、クライアントは自分たちがつくる理由・価値を考えるようになる。だから、最初は「伝える」より「(クライアントの話を)聞く」ということの方が、支援側やエンジニアにとって大事なことだと思っています。必ず他者には他者の合理性があります。私たちがやるべきは、「提案(する)よりも相談(に乗る)」です。

市谷:同感で、とても大切なことだと思います。相手の合理性・関心事・基準を徐々に知るうちに、(アジャイルではなく)本当は何がやりたいのかが分かることがあります。

傳:いきなり「アジャイル」という言葉を使った会話を初めてしまうと、そうした本当に大事なことが全て抜け落ちてしまうのでしょうね。

市谷:そういうことです。同じ言葉でも、相手とこちらでは思っていることが異なります。そこで、「アジャイル違い(アジャイルという言葉が表す意味合いなどの違い)」が起こるのでしょう。

倉貫:近年の「DX」も同じことが言えるでしょう。たしかに既存のキーワードをバズワード的に使えば、ビット数(必要な言葉の数)が少なく、効率的のように感じます。しかし、いろいろなものが抜け落ちてしまいます。その言葉を使った瞬間、相手に都合良く解釈されてしまうかもしれません。

だから、特に分かりあえていない関係性おいては、バズワードを避けて、平易な言葉を使って丁寧にコミュニケーションを重ねることが大切です。

傳:なるほど。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。アジャイルという手段を選択するかどうかはともかく、不確実な世界に立ち向かおうとされている方に向けて、2人からメッセージをいただけますでしょうか。

倉貫:不確実な世の中だと言われていますが、無理にその世界に立ち向かわなくてよいと思います。

不確実性がない(確実である)と思って仕事している人は、「エンジニアに任せれば実現できる」とも思いがちです。でも現実は、そんなにうまくはいきません。正解というものは「ない」のです。「不確実性や変化は常にあるもの」という前提に立つことで、仕事のやり方も変わっていくと思います。立ち向かうのではなく、「受け容れる」ことが常態化すれば、もしかしたら結果的に「あの人はアジャイルだね」と言われるようになるかもしれません。

市谷:イテレーション(一連の工程を短期間で繰り返す開発サイクル)を回してみて、それがうまくいかなかったとしても、その学びを次のイテレーションに生かしていく。それをアジャイル開発の価値とすると、同じことがほとんどの仕事にも言えることだと思います。1回や2回やってうまくいかないことは、ざらにあります。一つの結果から学びを得ながら次に臨んでいく姿勢を常に持っていることが、重要なことだと思います。

傳:今日の短い時間では語りきれないことも多かったと思います。新刊『人が増えても速くならない』と『これまでの仕事 これからの仕事』を読んでいただくことで、「(今回の対談の話は)こういうことだったのか!」という発見もあるでしょう。是非、手に取っていただきたいです。本日はどうもありがとうございました。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。