バブソン大学は、スタートアップやイノベーションに焦点を当て、卒業生の5人に1人が卒業後に起業するという実績を持つ。卒業生には、トヨタ自動車株式会社代表取締役会長の豊田章男氏、イオン株式会社取締役会議長の岡田元也氏、スパークス代表取締役社長の阿部修平、佐藤製薬代表取締役社長の佐藤誠一など、日本の著名経営者も名を連ねる。

山川氏は、「世界を変えるとはどういうことか」という問いかけを行い、ビジネスリーダーにとって常に意識し続けることの重要性を強調する。

「そもそも世の中に関心をもっていますか。世界にはエネルギー問題、食料問題、格差や差別、教育など多くの問題がある。それらに共感し、当事者意識を持てているかが重要です。不平不満を語るだけではなく、解決する側に立つ意識が必要です。CIOとして、世界中にあふれる問題を1つ解決できるとしたら、何を選びますか」

バブソン大学 アントレプレナーシップ准教授 山川恭弘氏

バブソン大学の講義では、まず「何を解決すべきか」という課題意識を出発点とする。として、学生たちは自分の使命について考えることを求められる。「事業である以上、利益が目的になるのは当然ですが、それだけではありません。世のため人のため、地球のためという大義がなければ成功も持続もしません。バブソン大学はSDGsが提唱されるよりもずっと前から、そのことを提唱していました」と山川氏は説明する。

問題や課題(Problem)から出発し、利益(Profit)、人(People)、地球(Planet)の目標を達成することを「起業道の4つのP」と同氏は表現し、さらにもう1つ重要なPとして「存在意義(Purpose)」を考えるべきだという。

「例えば、車の存在意義は燃料を買うことではなく、どこかに行くことにある。燃料は、そのために役立つものです。これを会社に当てはめると、会社はお金を儲けるためにあるのではなく、大義を果たすため、社会貢献のためにある。お金(利益)は、それを成し遂げるために役に立つものにすぎないのです」

また、存在意義の問いは、組織だけでなく個人にも必要だ。バブソン大学では“What is your desire?”という問いを学生に投げかけている。

「私の同僚の組織構造学の教授は、日本語の『生きがい(Ikigai)』を美しい言葉だと称賛しています。大好きなこと、得意なこと、生活の源になること、世の中(市場)が求めていることが重なりあう中心に『生きがい』がある。CIOの皆さんには、多忙な日常の中でも、業務からいっとき離れ、生きがいについて考えてほしいと思います」

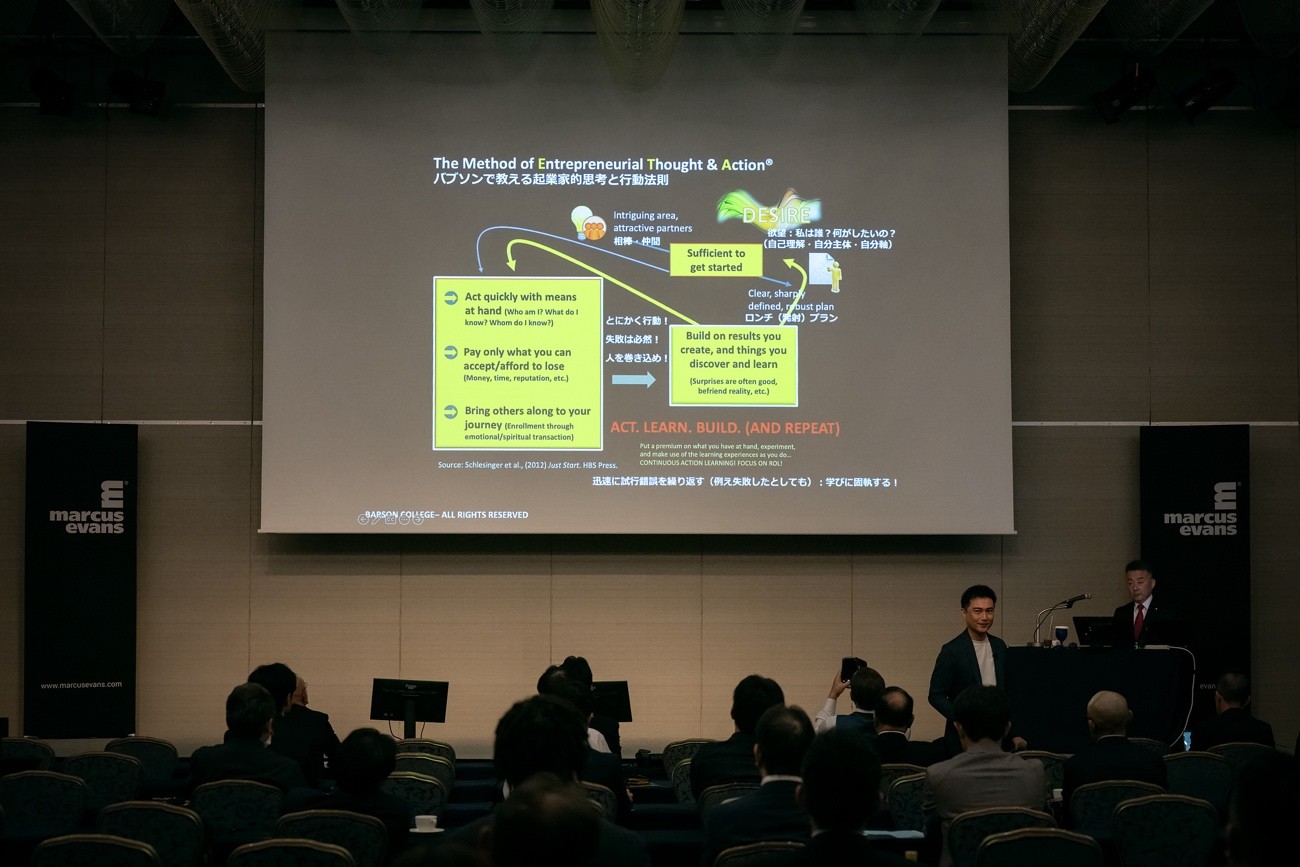

バブソン大学が重視するのは「起業家的思考と行動法則」である。山川氏は「起業家になれと言っているわけではない。起業家的な思考と行動を実践できる力こそが、現代社会やビジネスリーダーにとって不可欠だ」と説明する。

その要点は「自己理解=自分のDesireを明確にし、自己理解を深めること」「ロンチプラン=行動のための必要最低限の情報をまとめること」「パートナー=建設的な批判や協働ができる仲間を得ること」「行動=すぐに実践し、失敗を許容し、人を巻き込むこと」の4つだ。この起業家的思考と行動原則は、「Entrepreneurial Thought and Action」として整理している。

起業家的思考と行動法則行動「Entrepreneurial Thought and Action」。

行動の3法則は、Action Trumps Everything(行動はすべてに勝る)、Anticipate Tolerate Embrace Failure(失敗を恐れるな)、Ask Trust Enroll Others(まわりを巻き込め)。

「やってみなければ分からない。行動こそ全てに勝る。失敗を予期し、受け入れることで必ず学びを得られる。だから、たくさん失敗しよう。そして他者を信頼し、勇気を持って巻き込むことで信頼関係が生まれる。これが真髄です」

山川氏は、同大学でFME(Foundations of Management and Entrepreneurship)という講座を行っている。これは必修講座であり、起業から経営、そしてイグジットまでを1年で学ぶ。秋学期にビジネスクリエーション、春学期にビジネスマネジメントに取り組み、事業の利益は学生が選んだNPOに寄付される。

評価は「どれだけ学んだか」が基準であり、売り上げなどの数値ではない。授業では学生が毎日のようにプレゼンテーションを行い、どのような失敗をして、何を学んだかを共有し合うのだという。

「失敗をするほど、先生が喜び、成績が上がります(笑) 例えば、カスタマイズ可能なモジュール式ジャケット製造販売というビジネスを起業した学生たちは、1年という期限内に製品が間に合わないという結果でした。最後のプレゼンは『Failure is good』(失敗は成長の機会であり、そこから学び、より良いものへと進化できると捉える考え方)一色でした。なぜ失敗したか、どう防げたか、もう一度やるならどうするかを徹底的に分析したものでした。私は、この学生たちに最高評価をつけました。おそらく、このチームの学生たちは社会に出たときに、失敗を恐れず、挑戦し続けてくれるでしょう」

講座終了時には、まるでアカデミー賞さながらに盛装し、「過激すぎる方向転換で賞」や「サプライヤーとの衝撃的なドラマで賞」など、学生自らがノミネートした失敗事例を称えるイベントが開かれる。受賞者は「われわれの無能ぶり、どうですか? みんなのおかげで大失敗できました!」とユーモアを交えてスピーチし、会場は笑いと祝福に包まれるという。

「同様のことを会社でも実践できるはずです。恥ずかしさや責任追及もありますが、最終的に失敗による学びを祝う文化ができれば、失敗を糧にした改善が可能になります」

現在は「失敗」をテーマにした専門講座も開設されている。そこではエベレスト登頂のシミュレーションや、著名起業家を含めたゲストスピーカーたちの失敗談を通して、挑戦と学びの意義が語られる。山川氏は「失敗という言葉をあえて使っているが、本当は失敗などなく、そこには学習だけがある」と語り、失敗を学びに変えることの価値を説く。

ただし、失敗を恐れず挑戦するには、心理的安全性が不可欠であると同氏はつけ加えた。バブソン大学では「聞きにくいことを聞けるか」「ミスを認められるか」「フィードバックを与え合うことができるか」「反対意見を出せるか」などのチェックリストを用意し、メンバー同士が安心してリスクを取れる環境づくりを重視しているという。これはどの会社でもすぐに応用できそうな方法ではなかろうか。

さらに山川氏の研究では、失敗を自分の責任と捉える経営者は2回までは事業成長につなげられるが、3回4回と続くと自己肯定感を失い事業成績が落ちやすい。一方、他人の影響で失敗したと考える経営者は成長が遅いが、4回目の失敗以降で成長曲線に乗る場合があるという。「経営者には、自らの失敗に向き合い他者のせいにしないで耐え忍ぶ精神が大事です」とアドバイスし、その忍辱の精神のもとで失敗をただ背負い込むのではなく踏み台にして目的に近づくことが成功への道だという。

最後に同氏は「CIOは常に複雑なシステム、イノベーションへのプレッシャーにさらされ、大きな決断を迫られている」とし、「次の5つの行動が重要になる」と挙げた講演を締めくくった。

1.失敗は敗北ではなく貴重なデータと再定義する。失敗データが戦略的知見につながる可能性がある。

2.イノベーションのために、リスクをとることも良しとする心理的安全性を確保する環境を整える。

3.失敗のあとの振り返り(内省・内観・反省)。恥じたり隠したりせずにオープンに共有する。

4.耐久力・回復力・再起力を醸成する。

5.模範を示す。組織の学びにつなげ。

自分自身のIkigaiやDesireを実現するために挑戦を続け、失敗を恐れず行動する姿勢こそが世界を変革する力となる。バブソン大学が多くの起業家を輩出している背景には、この挑戦の文化と失敗を称える風土がある。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。