目次

今回で9回目の開催となったTDBCフォーラムは、昨年に続いて物流関連法改正への対応をメインテーマに据えた。

TDBC理事の上林亮氏はTDBCのこれまでの活動について、「2016年の設立以降、運輸、建設、IT、荷主企業など多くの業界・企業の参画を得てデジタル技術を活用し、社会や地域の課題解決、業務改善、生産性向上などに取り組んできました」と振り返る。設立当初12社だった会員数は、現在204社にまで拡大した。この数字は、企業が連携して課題解決に取り組もうとする意識の表れといえる。

今回のフォーラムでは、会員企業が9つのテーマごとのワーキンググループに分かれて1年間取り組んできた成果を報告。また各省庁からの最新情報やスポンサー企業のソリューション事例も紹介された。上林氏は「TDBCの活動から得られた成果を、ぜひ事業活動にも役立ててください」と呼びかけ、開会のあいさつを締めくくった。

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室室長補佐 佐藤瞭氏

基調講演には、経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室室長補佐の佐藤瞭氏が登壇。同氏はまず、物流業界が直面する危機的状況について具体的な数値を挙げて説明した。

「トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均の約2倍である一方、年間所得は5〜10%程度低い水準です。これにより、ドライバーが集まりにくい状況が生まれています」(佐藤氏)

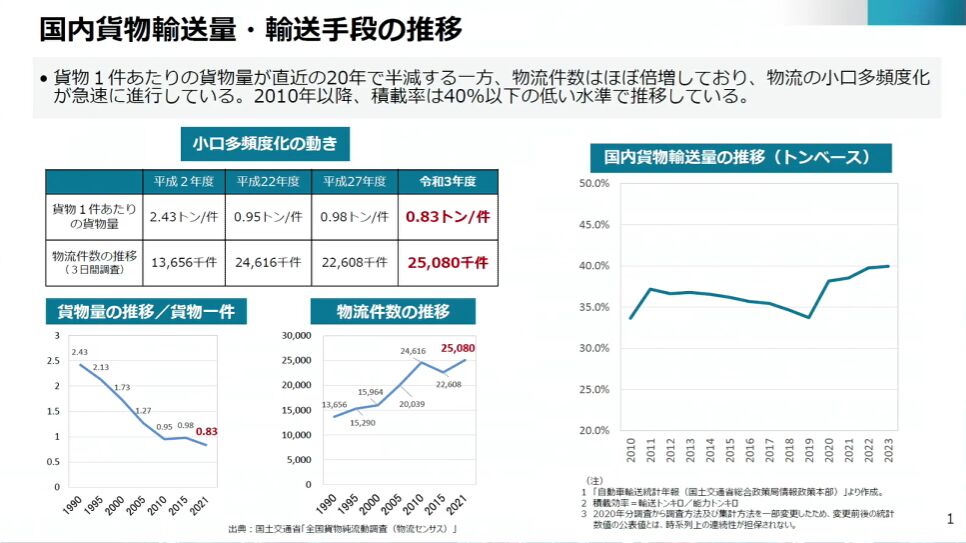

国内貨物輸送量・輸送手段の推移(佐藤氏資料より)

また、物流の小口・多頻度化も深刻な影響を及ぼしている。1990年に1件当たり2.43トンだった貨物量は、2021年には0.83トンまで減少。一方で物流件数は倍増し、貨物自動車の積載率は40%以下に低迷し非効率な状況が続いている。

さらに、2024年4月からの時間外労働上限規制の適用により、対策が講じられなければ、2019年比で最大14.2%の輸送能力不足が予測されている。2030年にはその不足率が34.1%に達する恐れもあるという。

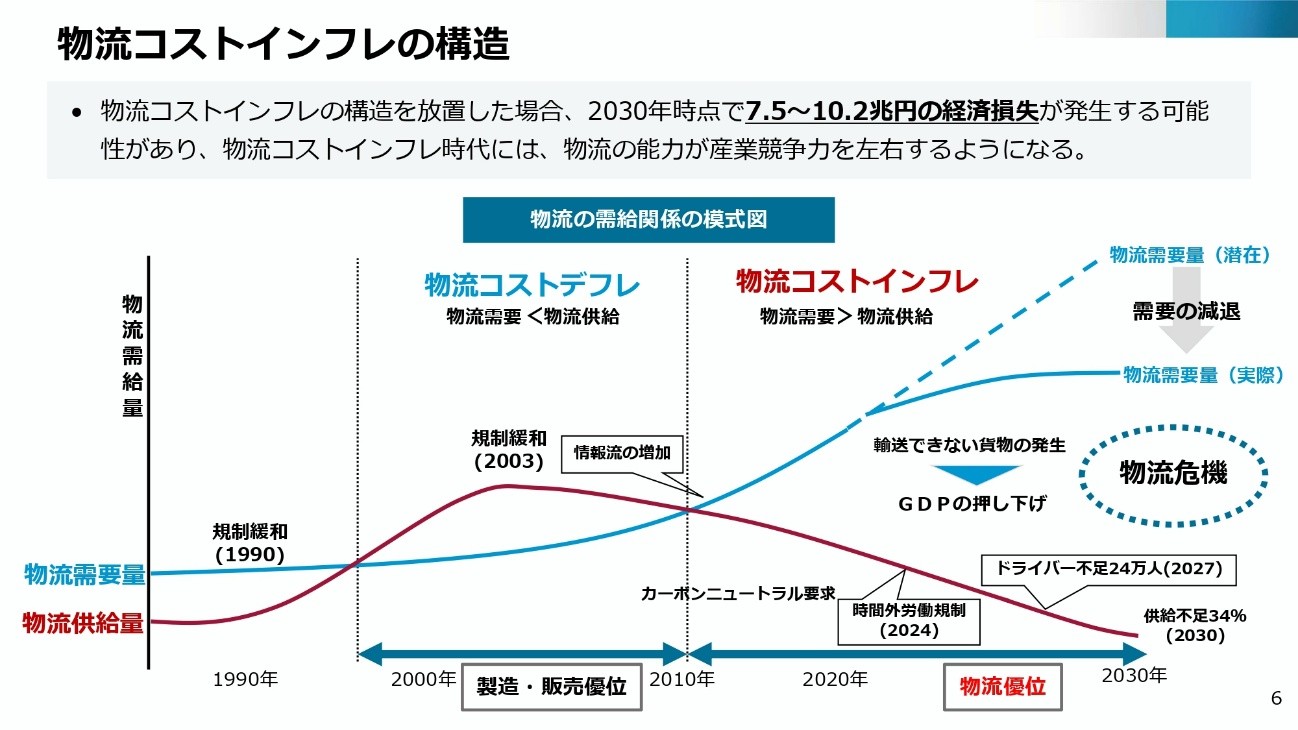

物流コストも2014年以降急上昇し、2010年代後半にはバブル期の水準を超えた。佐藤氏は、「この物流コストのインフレを放置すれば、2030年には最大10.2兆円の経済損失が発生する恐れもある」と述べた。

物流コストインフレの構造(佐藤氏資料より)

こうした危機に対応するため、2025年4月に改正物流効率化法が施行された。同法では、国土交通省、農林水産省、経済産業省の3省が連携し、荷主と物流事業者が一体となって改革を進める体制が整備されている。

法改正より、荷主・物流事業者には以下の3つの努力義務が課されている。

1.荷待ち時間の短縮(原則1時間以内、やむを得ない場合でも2時間を超えない)

2.荷役時間の短縮

3.積載効率の向上(日本全体で44%を目標とする)

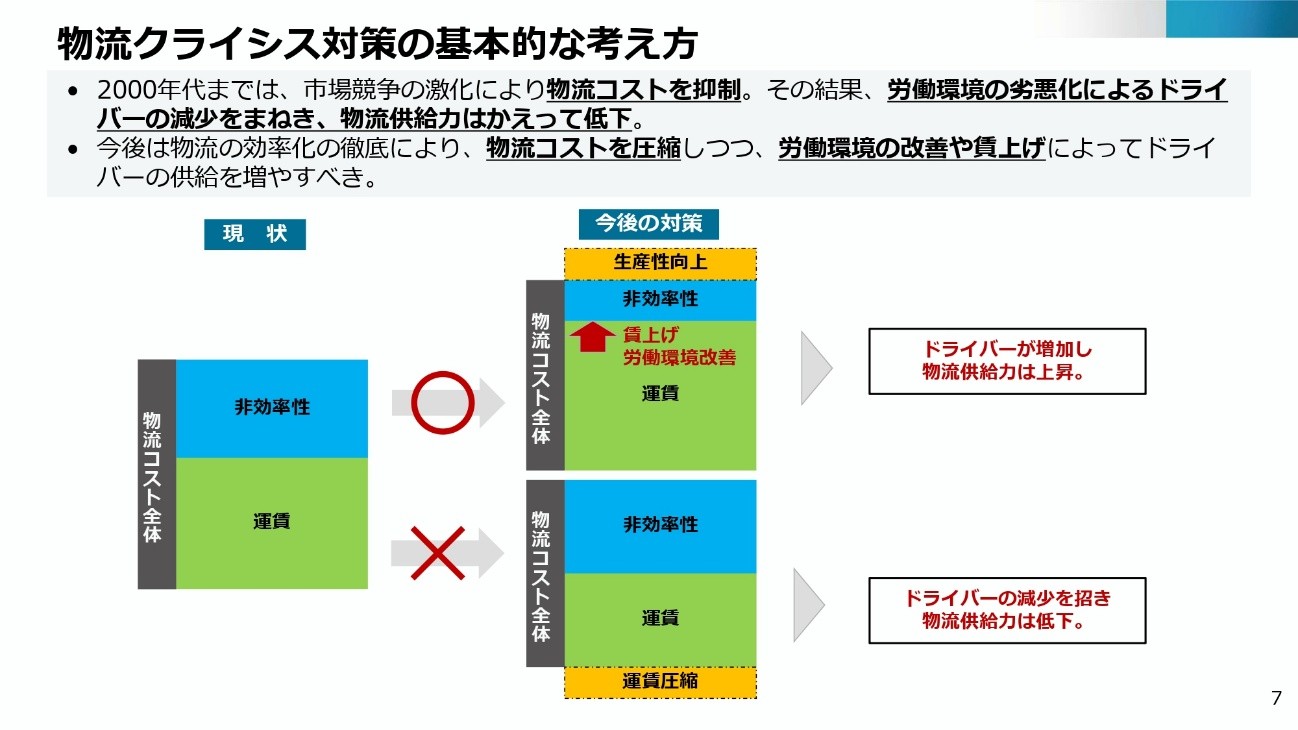

佐藤氏は「運賃圧縮による人件費削減ではなく、荷待ちの是正や設備投資による効率化を徹底し、労働環境改善や賃上げによるドライバーの供給増加を目指すべき」と述べ、企業が新たな方向性を意識する必要性を強調した。

物流クライシス対策の基本的な考え方(佐藤氏資料より)

上記の努力義務に加え、一定規模以上の事業者(倉庫業者、運送事業者、荷主)には、追加の義務が課される。年間9万トン以上の貨物を取り扱う荷主は「特定荷主」に指定され、物流統括管理者(CLO)の選任が義務づけられた。このCLOは、単なる物流部門長にとどまらず、経営判断を行える役員クラスが望ましいとされている。

また特定荷主には、おおむね5年ごとの中長期計画と毎年の定期報告が義務づけられた。定期報告では、判断基準の取り組み状況をチェックリスト形式で報告し、荷待ち時間などの実測データも提出する必要がある。しかし、「取引先の協力が得られない」「業界特性に合わない」といった合理的理由があれば、取り組みが即座に不十分と判断されることはないという配慮も盛り込まれている。

特定荷主の指定は2026年4月から、定期報告の提出は2027年から開始される。佐藤氏は「物流効率化に関する情報を集約したポータルサイトや、判断基準の解説や優良事例をまとめた事例集を活用して、取り組んでほしい」と呼びかけ、セッションを終えた。

続いて登壇したTDBC代表理事の小島薫氏は、TDBCの最新状況と成果事例について報告した。現在、TDBCには運輸事業者、荷主企業(パートナーシップ会員)、サポート会員を含む204社が参画している。参加企業は9つのワーキンググループに分かれ、それぞれのテーマにもとづいて活動を展開している。

TDBC代表理事 小島薫氏

小島氏は、新物流2法だけでなく、2025年5月に改正された旧下請法(現・中小企業取引適正化法)や、6月に成立したトラック新法などの法改正に触れ、「相次ぐ法改正に対応するのは事業者にとって大変です。TDBCは情報収集と公開を随時行い、支援していきたい」と述べる。

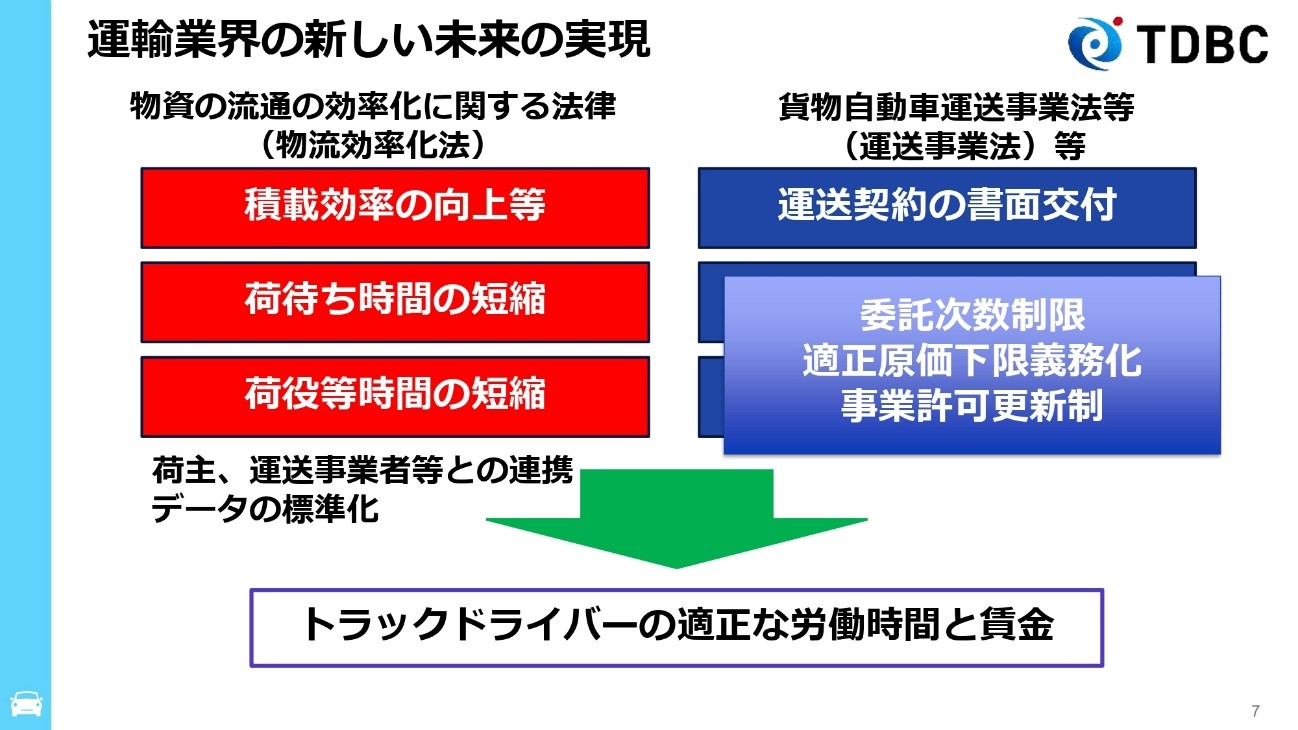

また、中小企業取引適正化法で荷主と元請けの取引関係が法律の対象となったことや、トラック推進法では委託次数制限や適正原価の下限義務化、許可制の更新が義務化された点が新たな取り組みポイントであると指摘した。

続いて小島氏は、これまでのTDBCの取り組み成果として、「traevo」(トラエボ)を紹介する。これは、ワーキンググループの活動から生まれた動態管理プラットフォームで、荷主と運送会社の連携を強化し、荷待ち・荷役時間の把握や削減を目的として開発されたものである。

このシステムでは、協力運送会社の車両動態を荷主にも提供することで、出荷・物流担当者が「自社の荷物を積んだ車両が現在どこにいるのか」を把握できる。イオン北海道での導入が荷待ち・荷役時間の改善に成功した好例として、経済産業省の「物流効率化法の荷主の判断基準解説書・事例集」に掲載されている。

「新物流関連2法においては、『適正な労働時間』と『適正な賃金』を実現することが重要」と小島氏は強調。荷待ち・荷役時間にもとづく料金請求の導入により、実際に時間短縮につながったり、着荷主への請求が進んだりした事例があるという。

運輸業界の新しい未来の実現には、トラックドライバーの適正な労働時間と賃金の実現が欠かせない(小島氏資料より)

またフォーラムでは、TDBCが事業者に有益と評価した製品・サービスを対象にした「TDBC認定ソリューション」の紹介や、優れた活動を行っているワーキンググループへの表彰が行われ、小島氏は「この団体が進められるのは、多くの方のご支援のおかげです」と感謝を述べ、セッションを締めくくった。

TDBC Forum 2025で示されたのは、物流業界が直面している課題に対する危機感と、それを乗り越えるための官民協働の具体的な取り組みである。新物流関連2法は単なる規制ではなく、運賃圧縮による負のスパイラルから脱却し、効率化投資による正のサイクルへの転換を促す積極的な試みといえる。

2030年に向け、物流業界の変革は待ったなしの状況だ。しかし、TDBCが示した「チェンジストーリー」は課題を前向きに捉え、イノベーションを通じて解決する道筋があることを証明している。官民が一体となった取り組みが、持続可能な物流の未来を切り開くことを期待したい。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!