目次

「プロボノ活動」とは、 職業上のスキルや経験を生かして取り組む社会貢献活動のことだ。小林製薬では、2022年10月よりプロボノ活動を開始し、病気や障害のある子どもとその家族を支援するNPO法人の新規支援者獲得のための活動や、日本初の柑橘類のテーマパークの事業発展計画書の作成、現状の運営オペレーションの効率化に向けた支援などを行ってきた。

小林製薬ではパーパスに「見過ごされがちなお困りごとを解決し、人々の可能性を支援する」を掲げている。プロボノ活動についても、パーパスの実現に向けた取り組みであり、社員の成長のきっかけにもつながると捉えているという。

今回の美瑛町役場とのプロボノ活動では、DXがテーマとして掲げられた。そもそもどのようなきっかけでプロジェクトは生まれたのか。美瑛町役場のまちづくり推進課地域 みらい創造室デジタル推進係長の安藤和也氏は次のように紹介する。

図版:小林製薬提供

「本役場の 職員と小林製薬の社員の方との 個人的な縁をきっかけに、人材育成を目的とした交流がスタートしました。2023年の4月から1年間、本役場職員1名が小林製薬に出向しています。そのつながりの中で、まちづくりに対してのご支援をお願いしました。当初は、DXだけではなくさまざまな分野で連携を模索しましたが、おりしも、美瑛町では2023年7月、私の所属する地域みらい創造室がDXを推進する部署として新たに設置されたこともあって、今回、DXの支援をいただくことになりました」(安藤氏)

美瑛町役場総務課情報管理係長でITインフラの導入などに携わる水本英樹氏は次のように加える。

「DXを推進する部署が新設され、DXを役場内に展開しようというタイミングで、小林製薬のCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)の石戸亮さんにお会いする機会があり、手伝っていただけることになりました。そこで、いきなり大きなDXをやるよりも、範囲を限定してできる範囲で業務改善をやっていくのがいいのではないかとアドバイスをいただきました。そして、業務改善の前提となる業務フローづくりが必要だという議論が展開しました」(水本氏)

写真左)美瑛町役場 まちづくり推進課 地域 みらい創造室 デジタル推進係長 安藤和也氏

写真右)美瑛町役場 総務課 情報管理係長 水本英樹氏

小林製薬では自社製品の製造部門や 販売部門のシステムで業務フローを作成し、業務改善に役立てている。そのノウハウを美瑛町に導入させ、定着させる「デジタル化の推進に向けた、業務フローの作成&支援」が今回のプロボノ活動によるDXのテーマに決まった。期間は、2023年8月1日~31日の1カ月とした。

写真左から)小林製薬株式会社CDOユニットビジネスシステムソリューション部 グループ長 宮原篤氏/舟越教透氏/高橋伸明氏/八尾太介氏

実際のプロボノ活動に先立ち、小林製薬側では7月上旬にメンバーを選出している。メンバー決定のプロセスはどのようなものだったのだろうか。小林製薬で社内の製造部門のシステム支援を担当する宮原篤氏は次のように振り返る。

「今回のプロジェクトを知ったのは、部長からの紹介です。期間が1カ月と限られている中でも、美瑛町役場様に貢献できるよう、10年以上業務に従事している社員の中から希望者を募りました。結果的に私を含め4人が選ばれました」(宮原氏)

偶然ではあるが、社内で連携して業務を行うことの多い、製造システムのチームから2人、営業・マーケティングシステムのチームから2人という陣容で、多様な業務の専門知識や得意分野を持つ管理職と若手がバランスよく集まるチームができた。それぞれどのようなモチベーションや思いがあり、プロジェクトに手を挙げたのか。宮原氏と同じ、製造システム支援を担当する舟越教透氏は次のように語る。

「私は中途入社で、以前はSIerでシステム導入のサポートなどの仕事をしていました。小林製薬に入社してからは、製造部門の生産管理やネットワークなどのインフラ整備に携わっています。入社後はずっと社内向けのシステム構築に携わってきたので、久しぶりに外部の方とも仕事をしたいという思いがありました。また前職を含めても、これまで町役場の方と仕事したことはなく、町の行政の業務効率化を考え、実現を支援していくのは面白そうだと思いました」(舟越氏)

宮原氏も「私は管理職になってから現場で業務フローを見たり触ったりという時間が少なくなっています。今回のプロジェクトでは現場に近いところで直接的にかかわることができ、お役にも立てると考えました」と話す。

営業・マーケティングシステム支援を 担当する八尾太介氏は、社会的・公共的な目的のあるプロボノ活動そのものに関心を持っていたという。

「もともとボランティア活動に関心があり、街の清掃など、何らかの活動に参加したいと思っていました。さらに自分の持っているスキルを現在の業務以外でも試してみたいと思いました。私は効率化や自動化の業務が好きで、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を推進したり、ローコードの開発ツールを導入したりといったことも行ってきました。美瑛町のプロジェクトでも、作業を楽にして最大限の効果を生み出す考え方なども伝えられたらと思い、参加しました」(八尾氏)

同じく営業・マーケティングシステム支援を担当する高橋伸明氏は、「私も他のメンバーと同様に、社内向けシステムの構築に長く携わってきたので、外の組織の方と一緒に仕事をし、その文化に触れるいい機会だと思いました。また、実は私は出身が北海道なのですが、大学は東京で就職は大阪だったので、北海道で仕事をする機会はまったくありませんでした。今回、このプロジェクトの話を聞いて、縁を感じました」と答える。

業務ヒアリングの様子 写真:美瑛町提供

1カ月という機会は、DX推進プロジェクトの期間としては決して長くないが、「4人のメンバーが交代で1週間ずつ、美瑛町に滞在し支援することにしました」と高橋氏。宿舎は美瑛町が用意しているテレワーク住宅を利用することにした。

「7月上旬にメンバー決定・活動概要の通知、7月下旬に美瑛町役場とミーティングを行い、業務フロー作成対象となる業務を選定していきました」(高橋氏)

美瑛町の安藤氏は次のように語る。「DXを推進する部署が新設されたものの、私もDX初心者で、業務フローについても知識が乏しい状況でした。そこで独学しつつ、実際に小林製薬の皆さんに町役場に来ていただいて、各課とヒアリングを重ね、業務フローをつくっていく工程を見ながら学んでいきました」

本プロジェクトで特筆すべきは、町役場の職員など、ユーザーの声を聞きながら、きめ細かく情報収集を行っていることだ。

「今回は、現地に行った人間が中心となり、職員の方と顔を合わせ、実際に使っている紙の帳票などを見せていただきながら、ヒアリングをしました。また、時にはリモートで大阪にいるメンバーもヒアリングに参加しました。実際の業務の流れを一つ一つ教えてもらいながら、『こういったケースはどのように処理しているのか』といった通常の業務では出てこない『例外』の話なども丁寧に聞きました」(高橋氏)

現地を訪問するメンバーの重要なタスクの一つが、ユーザー(職員)と会って話を聞くということだったわけだ。第1陣として参加した最若手の舟越氏は次のように振り返る。

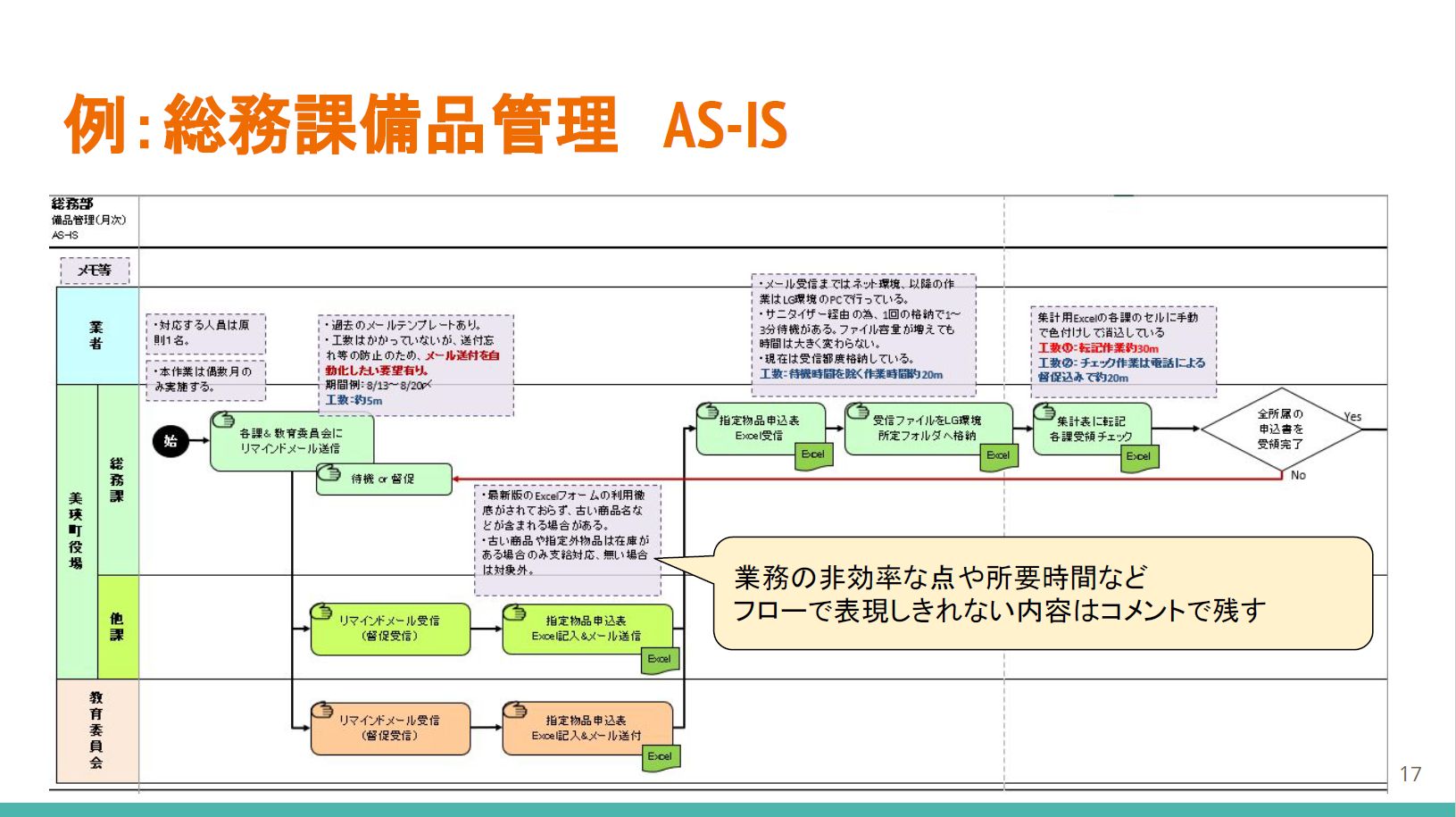

「『as is(アズイズ)』(現状把握)と『to be(トゥービー)』(目指すべき姿)という言葉がありますが、まずは『as is』のフローをしっかりとつくっていこうと考えました」(舟越氏)

それだけも、美瑛町役場にとっては新たな発見があったようだ。美瑛町の水本氏は次のように語る。

「役場の職員は定期的に異動があります。そのために引き継ぎの資料をつくるのですが、簡単なメモはつくっても、今回のような『as is』の業務フローを誰もつくったことがありませんでした。実際に、今回アドバイスいただいたような『as is』をつくっていくと、漏れはないか、チェックはどうなっているかといった視点で業務を見ることができます。非常に勉強になりました」(水本氏)

具体的に、今回のDXをテーマにしたプロボノ活動ではどのようなゴールを目指したのか。美瑛町の安藤氏は「期間も限られていることから、まずは町役場内の、総務課、教育委員会管理課、保健福祉課の3つの課における改善活動について、『as is』の業務フローが描けるようにしたいと考えました。その上で、いくつかの案件については、ありたい姿の『to be』まで描くことができ、デジタル化の課題が抽出できれば望ましいと考えました」(安藤氏)

そのゴールに向けて、小林製薬では1週ごとにメンバーが交代で現地を訪問し支援を行った。第1週の舟越氏を皮切りに、第2週は宮原氏、第3週は八尾氏、第4週は高橋氏という順である。わずかの期間でありながら、この間に、「as is」9本、だけでなく「to be」2本の作成まで達成した。

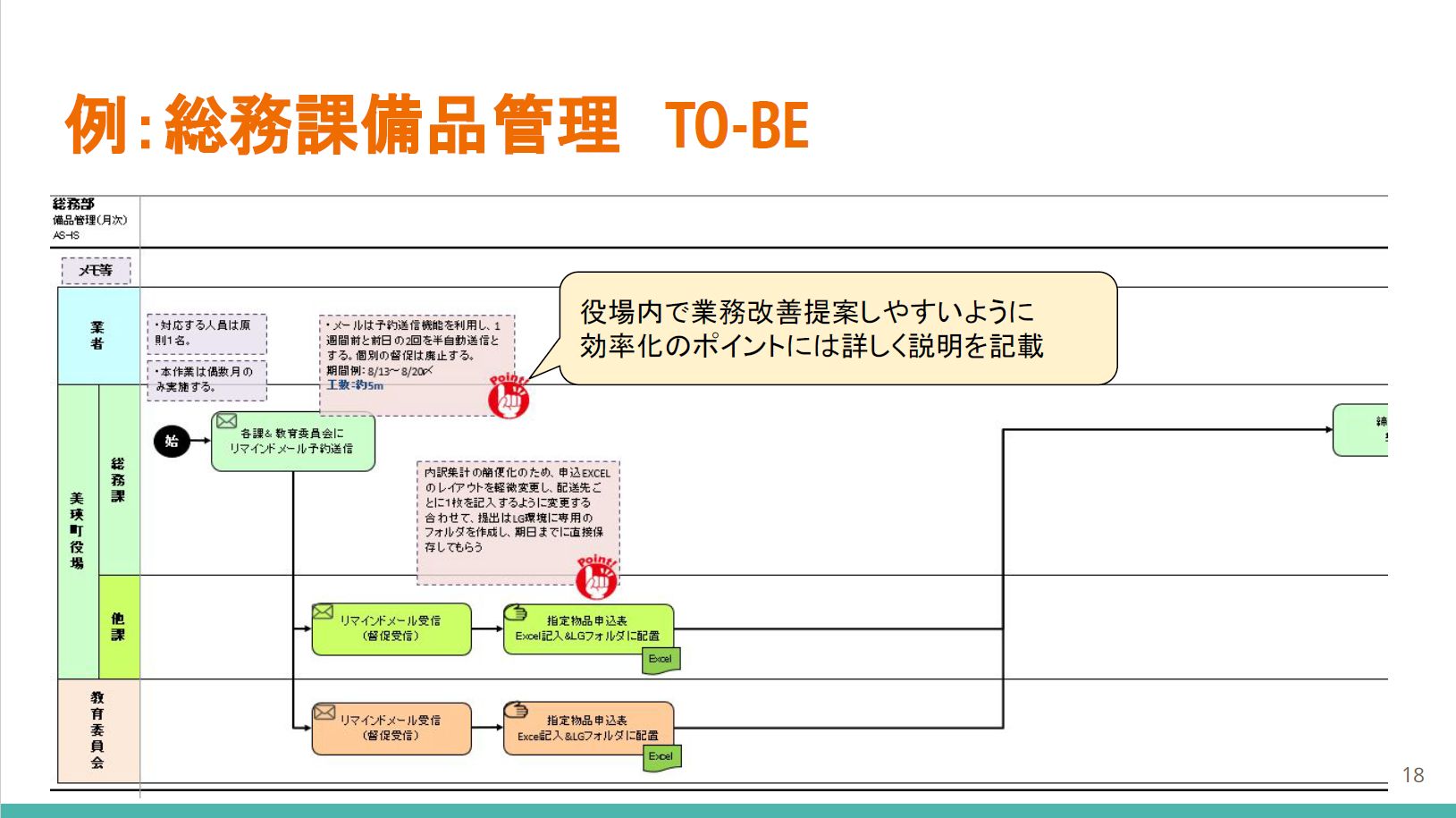

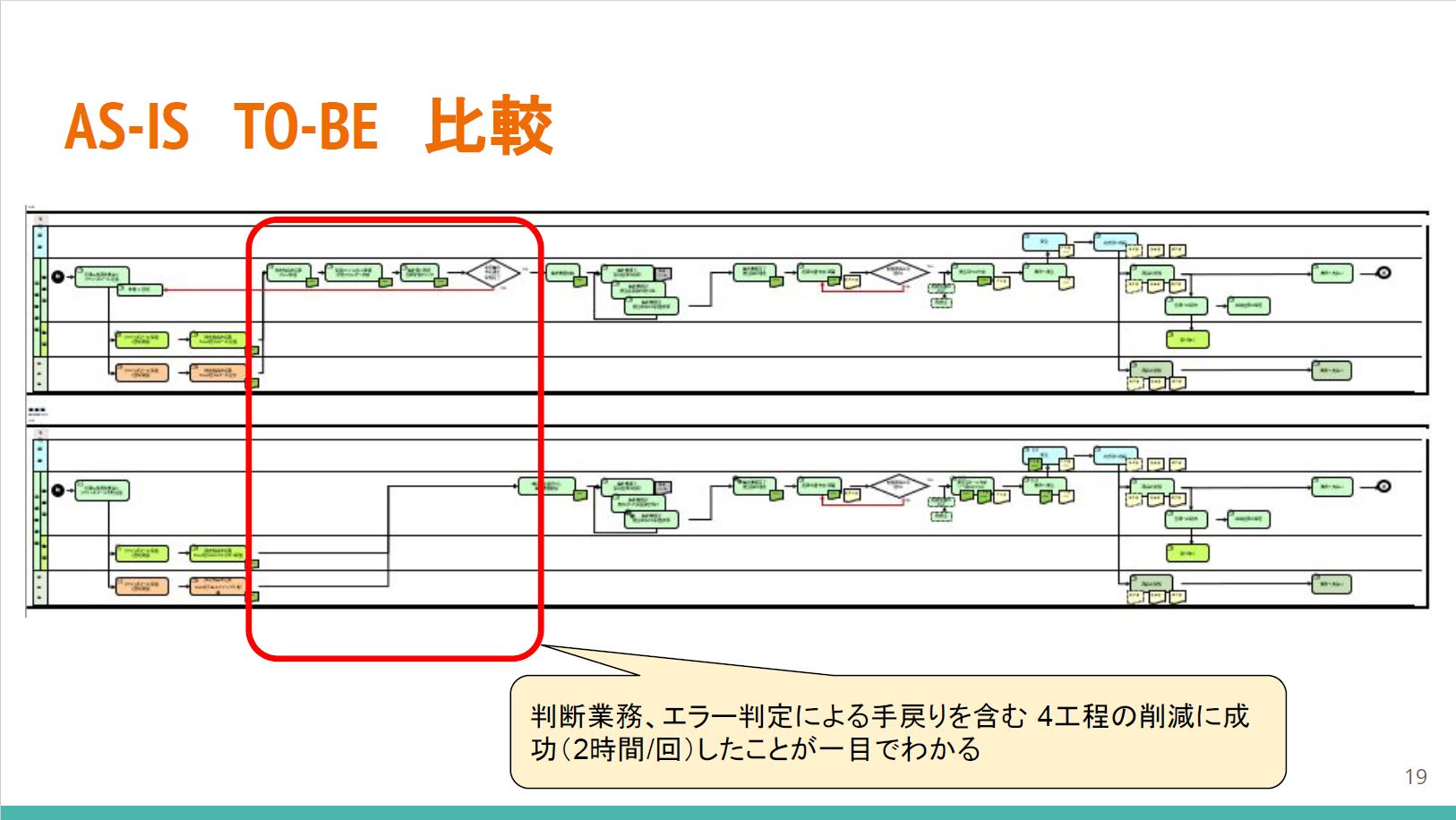

「to be」の2本は総務課の「備品管理」と「切手管理」だという。「備品管理」では、「as is」を作成することにより、業務の非効率な点やそれにかかる所要時間などが明らかになった。今後はさらに「to be」により、役場内での業務改善に取り組む計画だという。新たな「to be」では、手戻りを含む4工程の削減に成功し、合計2時間の作業が削減されるようになる見込みだ。

図版:小林製薬提供

「切手管理」の「as is」と「to be」も興味深い。安藤氏は「総務課では切手を管理し、各課の職員に配布するという作業があります。これまでは紙の帳簿で管理をし、受領ごとに印鑑を押していました。もう何十年も前からやっていたのですが、それを、今回のプロジェクトをきっかけにエクセル上で管理をし、チェックだけで済ますようにしました。印鑑をわざわざ持参する必要がなくなっただけでなく、月末の集計も自動でできるようになりました」と紹介する。

「to be」を描くだけでなくさっそく現場で実装し、成果を出している点にも着目したい。「ただし」と小林製薬の高橋氏は加える。「今回のプロジェクトの大前提として、プロジェクト期間に小林製薬でつくったものをお渡しするだけはよくないと思いました。というのも、私たちが帰った後に続きませんし、メンテナンスができなくなってしまうからです。そこで、エクセルの数式を書くようなところは、一緒に打ち込むこともありますが、基本的には『こういう流れですよね』というのをお互い一緒に確認し、『ここでこういう計算になるから」と、話しながら一つ一つつくっていきました。メンテナンスの仕方なども、『将来切手の種類が増えた時はここに1行足します、そのためにコメントを残しておきましょう』といった、『to be』を形にする上のプロセスを一緒にやっていったのです」と語る。

美瑛町の水本氏も、「今回の業務フローの作成は、自動化システムを入れていくに当たっての協議の土台になるものだと考えています。これがないと、どこを改善すべきかが検討できません。人口減少に伴い、近い将来には職員数も 減っていくことが予測され、効率化が必須になります。その検討のための仕組みづくりに踏み出す手助けをしてもらい、非常にありがたかったと思っています」と話す。

また、美瑛町役場ではITの専任職がおらず、専門的な知識を相談できるパートナーも十分にいないため、情報収集が課題となっていた。そこで今回のプロボノ活動では、業務フロー作成支援の合間にカジュアルにITに関する相談ができる「プチIT相談会」も実施したという。相談内容は、ノーコードツールの選定と運用(例:Kintone)、ChatGPTを用いた有効なプロンプトの作成、ITトレンドの情報収集方法、および現行ツールの便利な機能(例:メールの予約送信)の調査など、幅広いトピックに及んだ。

今回のプロジェクトを通じて、小林製薬でもさまざまな成果が得られたという。高橋氏は次のように紹介する。

「当社でもこれまで、『as is』と『to be』の業務フローを作成し活用してきていました。ただ、そのやり方は各部署でまちまちで、全社的に統一されたものではなかったのです。そこで、今回の活動を機会に、美瑛町役場様と小林製薬のどちらでもわかりやすく継続的に運用しやすいビジネスプロセスをテンプレートとしながら、美瑛町において、ステークホルダーごとに、どのレイヤーまで実施するかといったことを決めていきました。今後は社内でも、フォーマットをそろえて同じ文脈でつくった方がいいという認識を持つことができました」(高橋氏)

世の中にある標準やベストプラクティス、ロールモデルをしっかり転用する形で、社内外に割り当てていったわけだ。

小林製薬の宮原氏も「本プロジェクトの後、米国の関係会社と仕事をする機会があったのですが、業務フローの『as is』をすり合わせることで、改めて漏れや抜けの有無を確認できました」と話す。

舟越氏は「今回のプロジェクトでは、4人のメンバーがほぼ1週間ごとに交代して現地に駐在するという方法を採ったが、業務の引継ぎなど意思疎通の大切さを改めて実感しました。チャットグループなどを使った密なコミュニケーションのあり方も工夫するようになりました」と話す。

八尾氏はさらに、将来展望も含めて、以下のように語る。「今後も会社として、プロボノ活動を 推進していくのはいい 取り組みだと思います。そうすることで小林製薬に入社すれば、社外の色々な企業や団体の方々と関わり仕事ができる選択肢がある ということにな り採用の裾野も広がると思います。 」

今回のプロジェクトにおいて、美瑛町では安藤氏が中心となって推進してきた。今後の町役場全体への波及などについてはどのように期待しているのだろうか。

「プロジェクトに関わった3つの課の職員の一部には、『as is』や『to be』の業務フロー作成の重要性やメリットについて理解は深まったと思います。ただ、それ以外の職員まで認知や理解を広げるのはこれからだと感じています。小林製薬の皆さんには、引き続き支援をお願いしたいです」(安藤氏)

一方で、小林製薬側はプロジェクトに参加しなかった部署も含め、社内全体への波及効果はどう考えているのか。宮原氏は次のように答える。「 私たち4人が所属するCDOユニットの定例会議の中では、今回のDXをテーマにしたプロボノの成果を報告しました。今回、参加できなかったメンバーにも情報は共有されています。実際に、関西地方で実施されるなら参加したいと言う社員も何人か出てきましたので、社内での関心は高まっていると思います。特に、他の企業や自治体と協働することで、自分の成長につなげたり、新しい気づきが得られたりすると前向きに捉えている社員が多いようです」

高橋氏は、「業務フローに関しては、社内でもまだ完全にやり方が統一されたわけではないので、おそらく今後、今回の経験をもとに社内標準を決めていくことになると思います」と語る。メンバーの中で最年少の舟越氏は「決められた期限の中でゴールに向かって進むというプロジェクトに参加することで得られる経験値はとても大きい。こういった活動を今後とも続けられたらいいと思いますし、今後は私よりももっと若い社員が参加できる機会が増えるといいと思います」と述べる。八尾氏も「社外の立場の違う人と一緒に仕事をすることで、成長する機会となるはず」と加えた。

参加メンバーが手応えを感じているように、今回のプロジェクトは、民間企業と自治体がコラボレーションしたプロボノ活動として、一つのロールモデルとして注目されるものになるだろう。

美瑛町では今後、小林製薬とは違う領域や異なるドメインで民間企業とコラボレーションや協働をすることで、役場の知見を高めたり業務変革を推進したり可能性はあるのだろうか。

「私はDX推進担当の役職に就く前にも企業や大学との連携業務に携わっていました。美瑛町でも小林製薬様以外にもさまざまな方々と連携させていただくような機会が近年かなり増えています。いろいろな方々とつながることにより、美瑛町の中だけでは生かしきれないリソースを活用したり、いろいろな新しいことを始めるきっかけになったり、地域活性化につながる出来事が起こったりすると期待しています。もちろん、私自身の成長にもつながります」(安藤氏)

新しいニュースもある。美瑛町と小林製薬のDXをテーマにしたプロボノ活動は2024年度も活動が継続される予定だという。DXを実現するためにはD(デジタル)の部分ではなく、X(トランスフォーメーション)の部分が大事だとよくいわれるが、今回のケースはまさに「お困りごとに応える」仕組みをつくる、小林製薬の強みが発揮されたプロボノ活動の好例といえる。次期の活動の進展にも大いに期待したい。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。