目次

VUCA時代と呼ばれる現在は、これまでの常識を覆すような社会変化が次々と起こり、企業はその変化に常に対応しなければならない厳しい時代です。そんな時代だからこそ、イノベーションやDXが求められているのですが、なかなか進められていない企業も多いのではないかと思います。

そこで、イノベーションを実体験から分かりやすく解説する第一人者である京都大学経営管理大学院 客員教授であり、オムロン株式会社 イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長の竹林 一氏に、いかにしてイノベーションを進めるべきか、インタビューを行いました。

——VUCA時代の象徴ともいえるコロナ禍、ビジネスでは「イノベーションやDXを進めよ」と言われています。ただ、なかなか進められていない企業もあります。どこに問題があるのでしょうか?

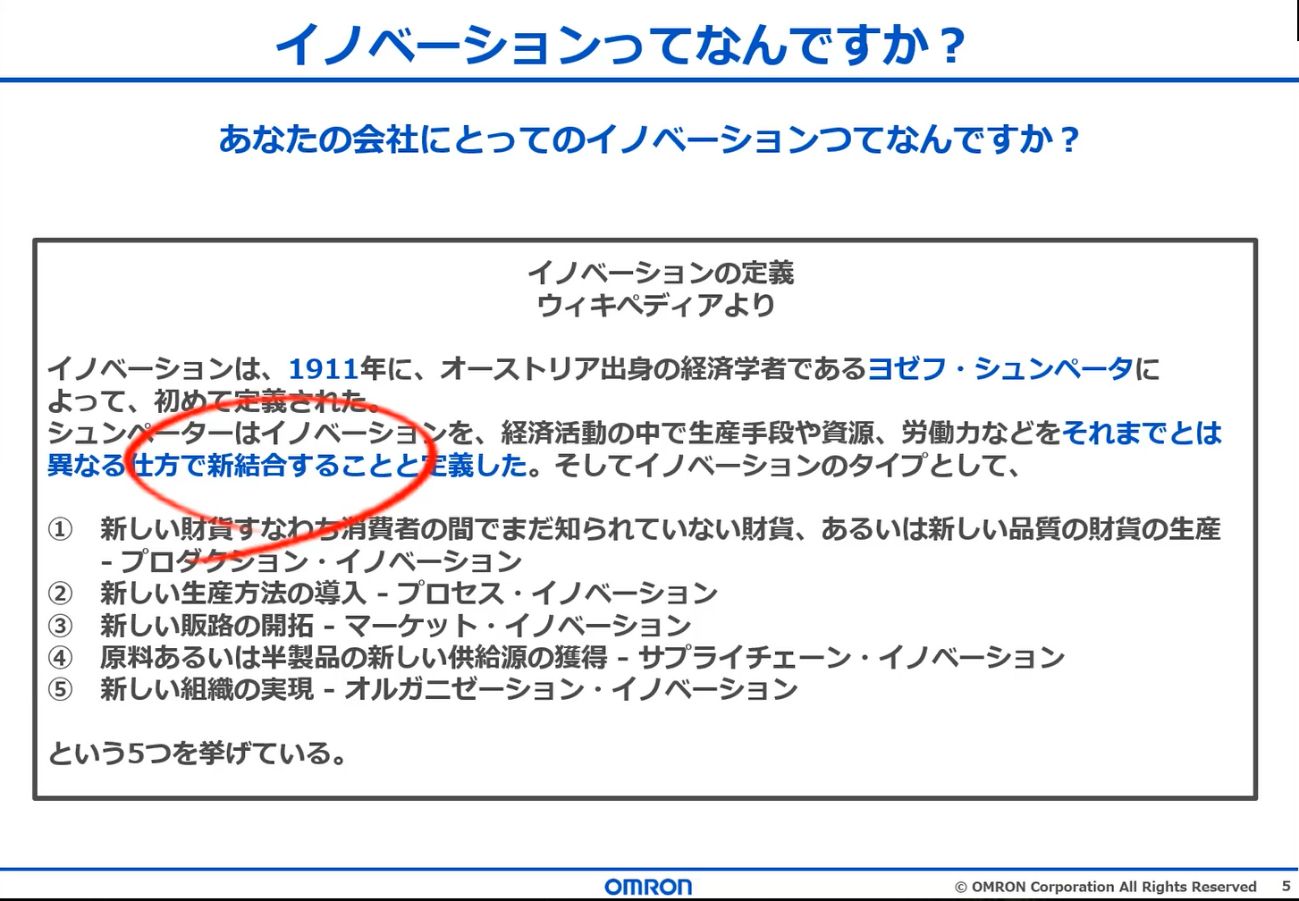

まずは「イノベーションが何か」っていう認識が、ずれているんじゃないかと思うんですよね。「イノベーション」って、「生産手段や資源、労働力などを、それまでとは異なるやり方で”新結合”すること」ですよね。この「新結合」が大事だと思うんです。

例えばうどん屋さんで、うどんが売れなくなったとします。うどんは売れ残るし、だんだん売れ残りが腐りかけてるんですよ。それは現場が一番よく知っている状況です。でも、どう変えればいいか分からないんですね。

上層部からは「カレーうどん販売してみるか」とか言われても、それも「うどん」なんです(笑)。「腐りかけているうどん」に「カレー」入れても、臭い消してるだけですやんみたいな(笑)

「うどん」のかわりに「そば」屋にしようとか、「かつ丼」つくろうとか、どうしても「うどん」から発想が離れられていない。新しいアイデアを見つける為にいろんな人の話を聞いて「新結合」しなきゃいけないのに、考えているのが「従来の延長線上」なんです。こんな状況になってないですか。

——その発想の転換「新結合」が、竹林さんが強調する「軸を変える」ということでしょうか?

そうなんです。1×1×1は、何回繰り返し掛け算しても答えは1なんです。そこに、2を掛けたり3を掛けたりする人が出てこないと「軸」は変わらないんですね。

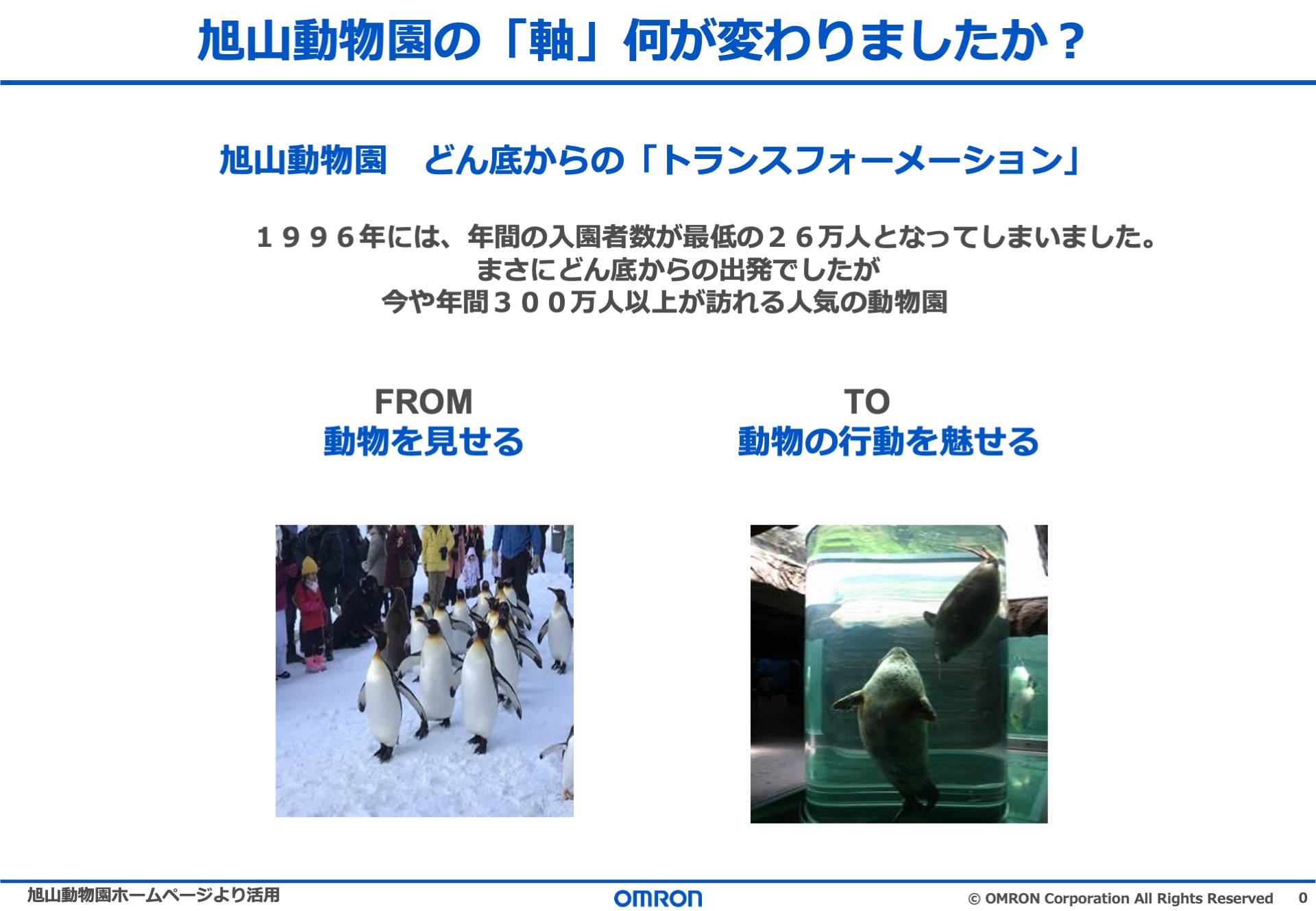

よく説明するのが、北海道の「旭山動物園」の事例です。旭山動物園って、最初は「動物を見せる」という軸だったんです。そうすると、動物の種類が豊富じゃないと勝負が厳しくなりますよね。パンダとかいませんから、リピーターも増えてきません。

そこで「軸を変えた」んです。

新しい軸が、「動物の“行動を”見せる」なんです。動物だけ見せていると、1回見たらもういいや、とリピートしてくれないかもしれないですね。でも動物の「行動」って、瞬間瞬間で変化しますし、なぜそんな行動をするのかといった解説があれば、知的好奇心がくすぐられて、いろいろ知りたくなりますよね。

この「軸を変えた」ことで、年間の入園者が26万人から、300万人以上になったんですね。

この「軸を変える」という発想が、イノベーションでは本当に大事なんです。

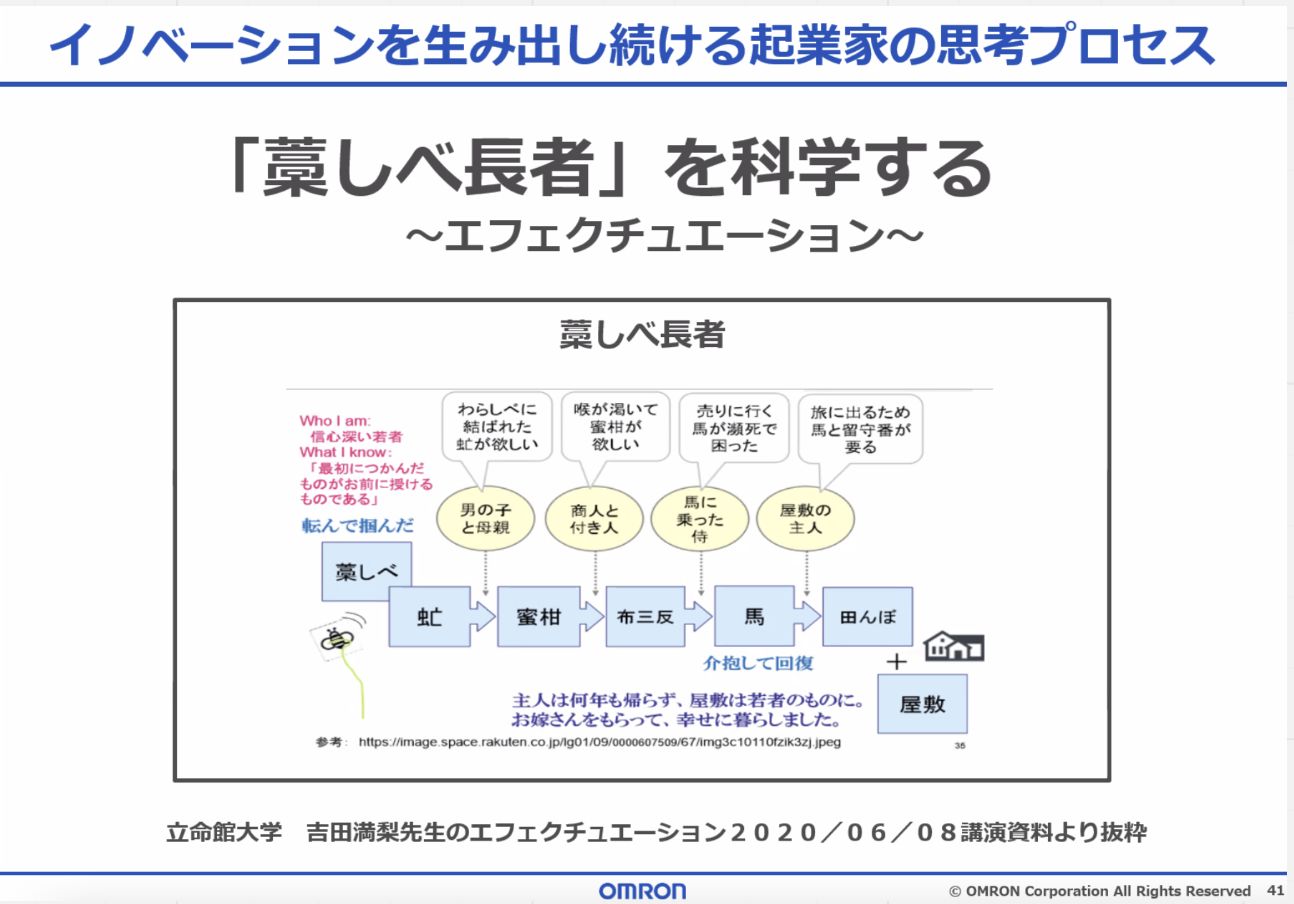

——ただ、その「軸を見つけられない」という企業が多いのも事実だと思います。その「軸探し」で役に立つのが、竹林さんがおっしゃる「わらしべ長者」の話でしょうか?

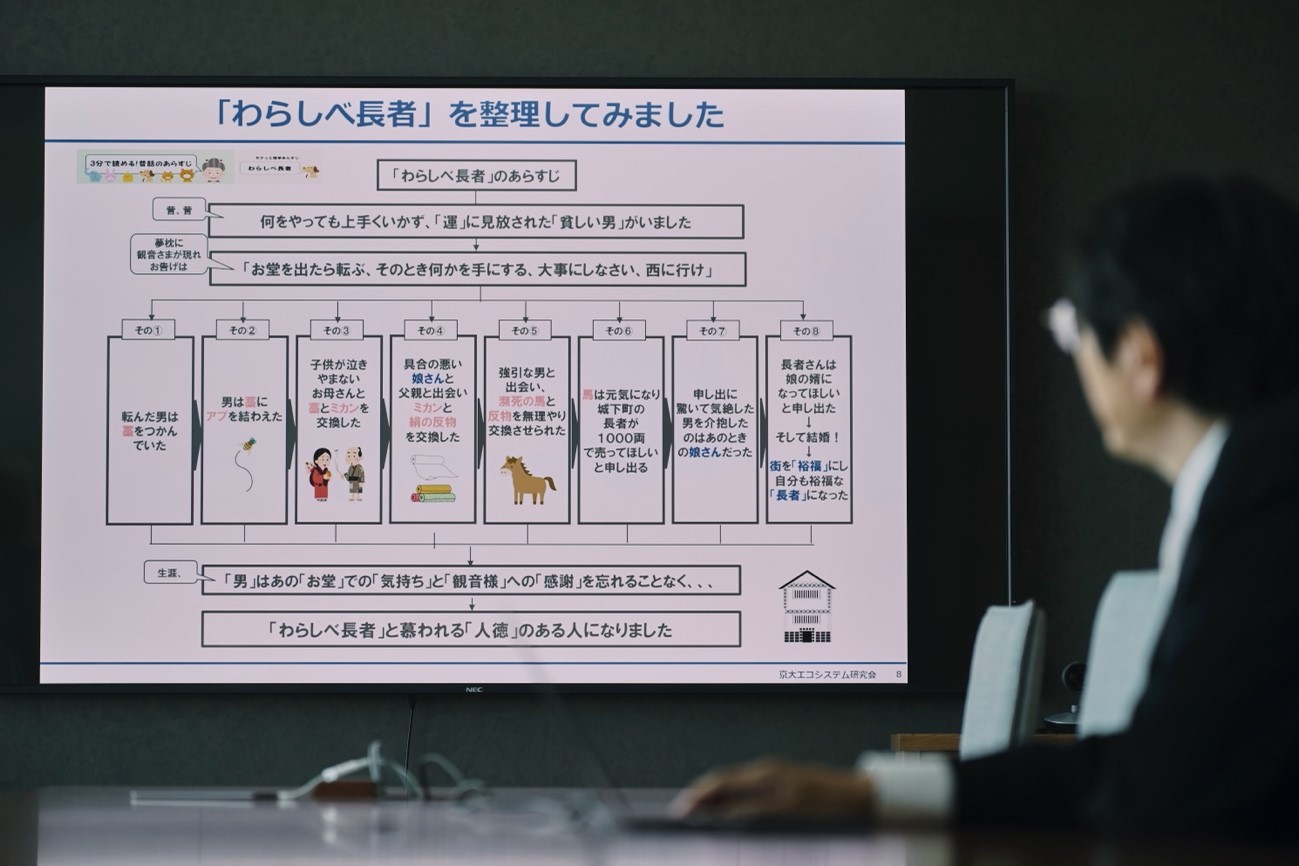

そうなんです。「わらしべ長者」って、最初にわらしべを持って歩きはじめたら、虻が顔のまわりを飛び回っていた。そこでわらしべに虻を結び付けてまた歩いていたら、その虻を見て泣き止んだ子供のお母さんが、虻を結びつけたわらしべと蜜柑を交換してくれとのことで蜜柑と交換。またしばらく歩いて行くと喉が渇いた商人が蜜柑と反物を交換してくれとのことで反物を手に入れる。その後、侍の連れていた病気の馬と反物を交換し、その馬を介抱して元気にしたら屋敷の主人に馬を貸してくれと言われ、帰ってくるまでの留守番を頼まれる。そして最終的には主人は帰ってこず、屋敷やお嫁さんまで手に入れるお話です。

これって、「先が見えない、どうしていいか分からない」という時に、どうすればいいかの教科書だと思うんです。

——つまり「エフェクチュエーションにおける、打開策の見つけ方」ということでしょうか?

そうですね。「コ―ゼーション」はゴールが見えていて、そのゴールから逆算して対応策を検討していきますよね。でもVUCA時代の今、ゴールがどこかすら見えていないんです。もしくは、ゴールだと思っていた方向に進んでいったら、迷子になったり泥沼にはまってしまうようなそんな状況なんですね。

だから、とにかく必死で出来ることを模索するんだと思うんです。

「とりあえず今は、わらしべだけはある。どうしよう。」って。

——わらしべ長者は寓話なので偶発的に適任者に出会う要素が強いですが、現代のビジネスに当てはめて考えると、エフェクチュエーションのスタート地点の3つの手段に当てはまりそうですか?

【補足】「エフェクチュエーション」の3つの要素

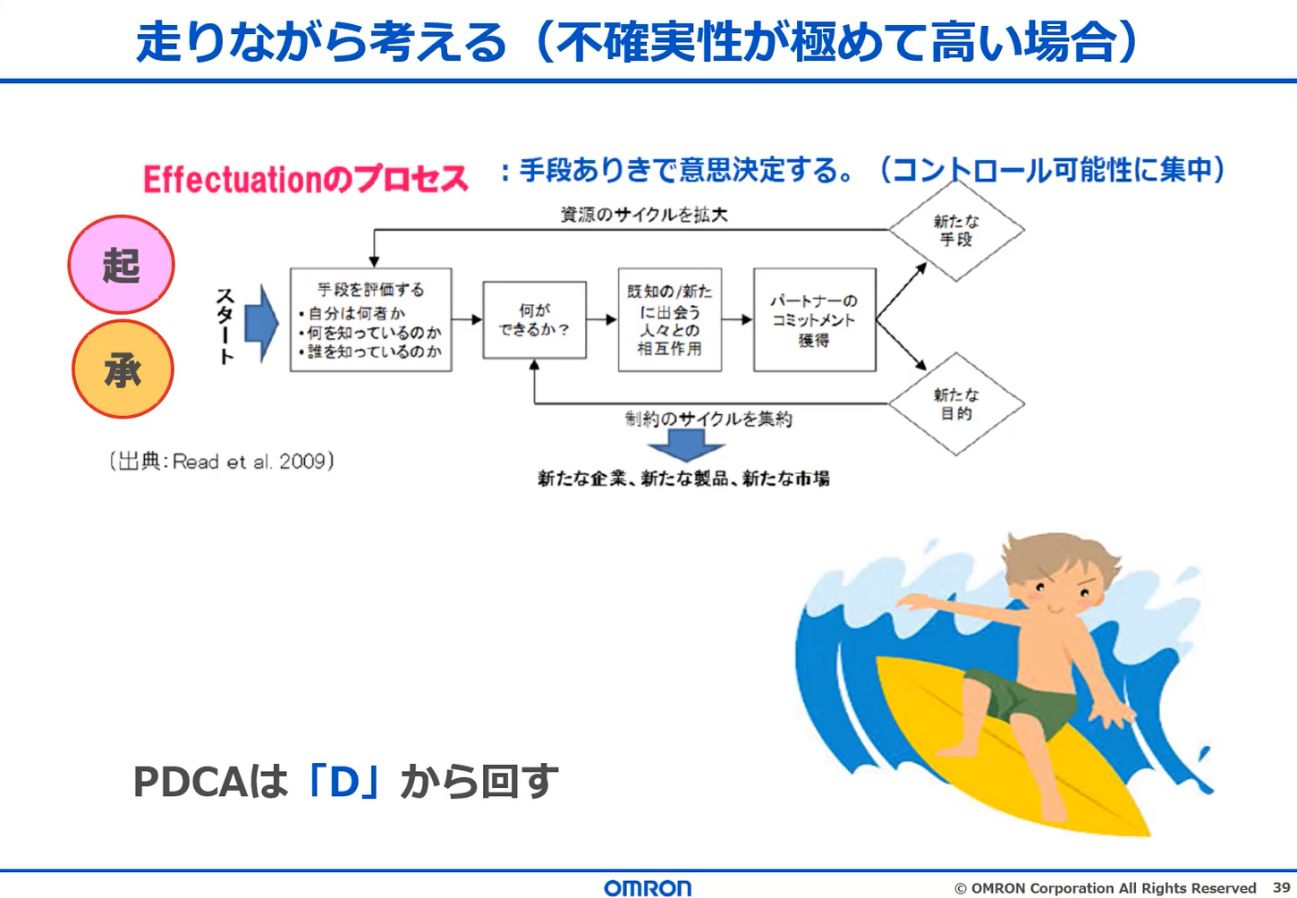

「エフェクチュエーション」のプロセスでは、まずは下記3要素をふまえた上で「何ができるか」を考え、出会った人とのコミットメントから新たな目的や手段を見出します。

つまり、自社が持っている商材と企業としての能力・特質を知り、専門的な知識と経験から自社商材の価値を判断して、その価値を最大限評価してくれる市場に持ち込むネットワークを持つことができれば、偶発的ではなく適任者に巡り合えるのではないかという発想です。

「わらしべ長者」の話にあてはめると、わらしべに虻を結び付けてみたら何が起こるのか、蜜柑が手に入ったら何が起こるのかをその場面ごとに考え、出会った人とのコミットメントから新たな目的や手段が見出されると考えたということです。

なるほど・・・。

でもエフェクチュエーションって、「本当に先の見えない状態から手探りでもいいから何かつかもう」という泥臭いものなので、そんなにロジカルなものではないと思うんですね。

最初はもう寓話の通りで、転んだ時に「わらをもつかむ気持ち」で何かをつかんだら「わらしべ」だったっていう感じじゃないでしょうか。

ただ、エフェクチュエーションのロジックを何回も回していった「何回目か」では、マーケティング的な側面も使えるようになってくるんじゃないですかね。そうなると、エフェクチュエーションは水面下で回して、ロジカルに考えられるようになるのかもしれないですね。

——最初は手探りでも、少し探っていけば、今までの経験値が活用できるようになるかもしれないということでしょうか?

Googleだって、最初はインターネット上のサイトを「検索で見つける」ことから始まりました。そこからリスティング広告が生まれ、テキストだけでなく地図を検索する発想からGoogle MAPが出現し、無料サービスのプラットフォームという発想からGmailへ、ブラウザのGoogle Chromeから、スマホのOSのAndroidなどへ発展していきました。先程のエフェクチュエーションの3つの手段につながる気がしますが、いかがですか?

そう、結局「軸」がしっかりしていれば、色々な展開が見えてきます。僕はよく「軸とは世界観である」って話をするんです。

例えば、GAFAみたいな巨大IT企業って、単に手探りだけであそこまで巨大にならないと思うんですよ。Googleが最初に見つけた軸は「検索でサイトを見つける」だったかもしれませんけど、どこかのタイミングで大きな夢を抱いたんだと思うんですよね。

そうでなければ、あんな巨大な企業にならないと思うんですよ。散歩していたら「いつの間にか富士山の頂上についていた」なんてことないじゃないですか(笑)。

やっぱり富士山の頂上を目指して歩くから、富士山の頂上へたどり着きますよね。

——やはり、意志が大切ってことでしょうか。

そう、昨日京都大学の教授たちと「わらしべ長者」について議論していて、面白いことに気づいたんです。

実は「わらしべ長者」の冒頭って、主人公の若者が「自分の人生、貧乏な生活で終わりたくない」って、21日間も葛藤していたそうなんです。それで、貧乏から何とかして逃れようと観音様に願をかけたところ、「初めに触ったものを、大事に持って旅に出なさい」とのお告げをもらったんですよね。

そんな話から教授仲間と、「意志の強さによって、出会う人は変わってくる」とか、「覚悟が決まると、出会うべき人と出会える」みたいな話をしていました(笑)。

——なんか、意志の強い経営者のプレゼンが、エンゼル投資家から投資を受けられる理由にもつながりますね(笑)。

そうそう、「運がいい」ということでは、面白い話があるんです。京都大学の藤井聡教授が、「認知的焦点化理論」という「運がいい人とはどんな人か」という研究をされているのですが、2つの軸があるのだそうです。

1つは、誰のことまで考えているか。つまり、自分だけの幸せや金儲けだけを考えているのか、自分の会社の事だけを考えているのか、ビジネスパートナーまでの範囲で考えているのか、日本全体のことを考えているのか、世界全体のことを考えているのかということですね。

自分のことだけ考えてる人は大抵失敗するんですけど、広い思考の人ほど、必要な人と出会えたりするんですよね。

2つ目は、時間の長さです。どれくらい先まで見通して考えているかですね。

1年後の利益だけを考えていたらいいのか、5年後なのか、もしくは子供や孫世代の幸せまで考えているのかということです。

この2つの軸を縦と横で考えて、面積にするんです。その面積が大きければ大きいほど、「運がいい人」になるのだそうです。

昔、松下幸之助さんが、運のいい人を採用していた理由が分かりますよね!

——面白い話ですね。目先のことだけ考えていても厳しいってことですね。

少しわらしべ長者の話に戻りますが、わらしべ長者を会社(組織)で実行する際は、先が分からないなりに次の打ち手を、しっかりと議論することが重要になるのでしょうか?

わらしべ長者を組織で考える・・・なるほど、わらしべ長者はエフェクチュエーションの打ち手ですから、先が見えていないですよね。そうすると、とことん議論を尽くすことは大切です!

その際に、どれだけ幅広い知識で議論を広げられるかも重要ですよね。

イノベーションやDXって、コミュニケーションが本当に大事なんです。しっかりと組織内でコミュニケーションを取って、組織全体のモチベーションを維持していないと、コンフリクションやハレーションなどの反発が起こるんですね。

そこで私は最近、イノベーションやDXを「5つの法則で健康診断すべき」ということを言っているんです。

——イノベーションやDXを「5つの法則で健康診断すべき」ですか、ぜひ教えてください。

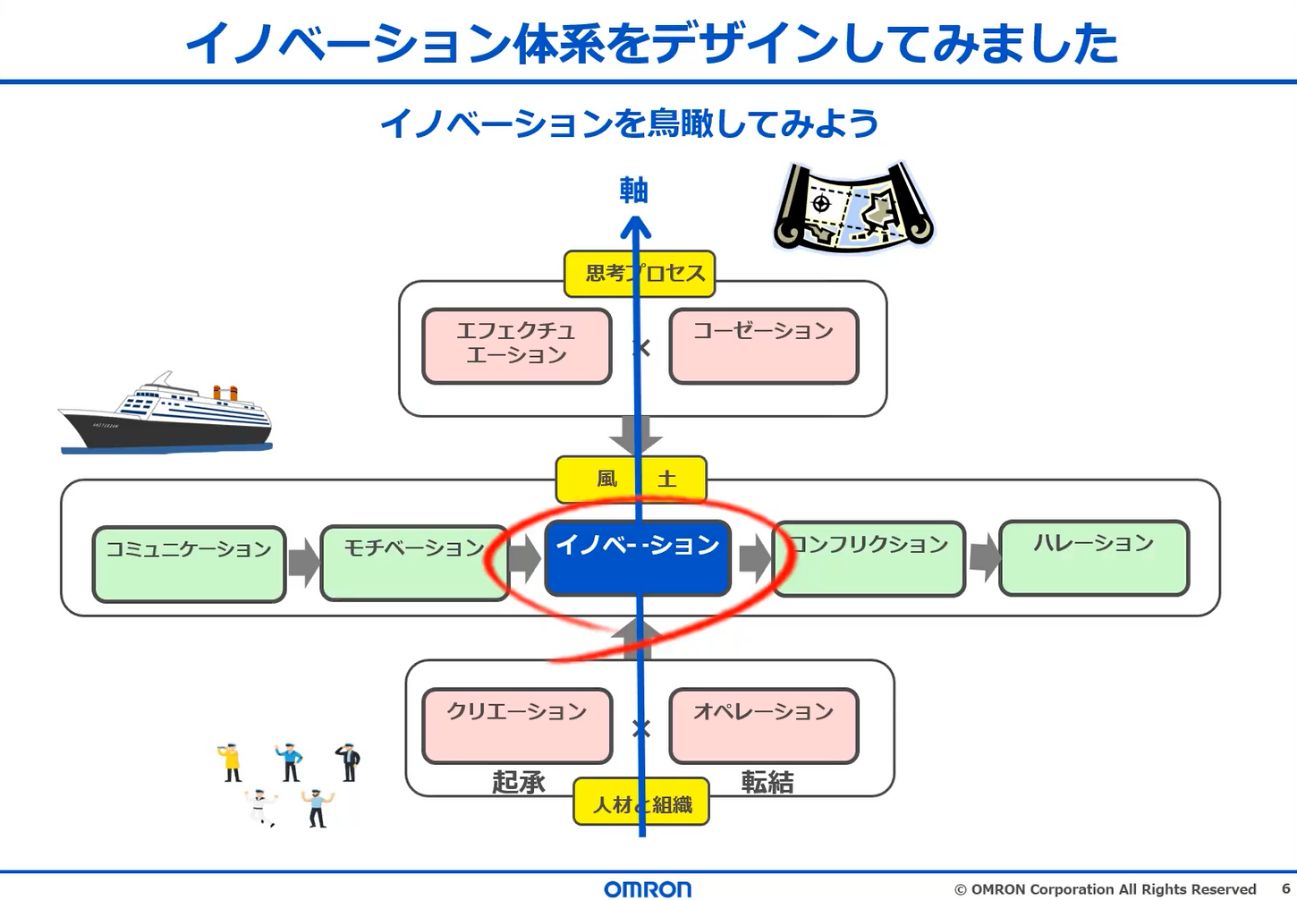

まずは、イノベーションを俯瞰した図として、土偶みたいなマッピングをします。

土台には「人と組織」のあり方を置きます。イノベーションを発想するクリエーションと、しっかりと業務実行するオペレーションです。これが土偶のお尻と足です。

中心には、組織の「風土」に関する5つの要素を置きます。「コミュニケーション」「モチベーション」「イノベーション」「コンフリクション」「ハレーション」です。「イノベーション」が胴体で、「コミュニケーション」「モチベーション」が左腕、「コンフリクション」「ハレーション」が右腕です。

一番上は、「思考プロセス」です。「エフェクチュエーション」思考なのか、「コ―ゼーション」思考なのか。ここが顔の部分で、この2つが目玉ですね。

——なるほど、確かに土偶に見えてきました。

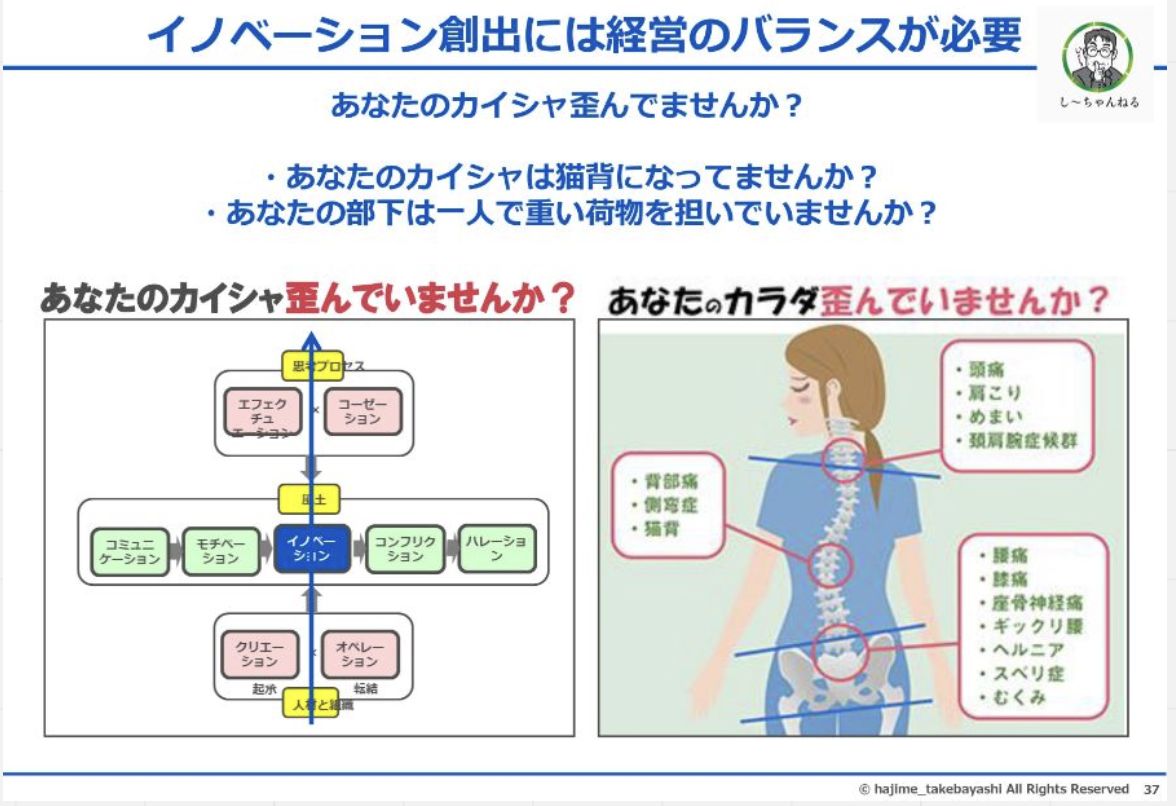

この俯瞰図で、軸のバランスを見るんです。そうすると、整体みたいな健康診断ができそうじゃないですか?

なんか右肩が下がっているので、肩凝りますよねとか、骨盤がゆがんでいるのでぎっくり腰に気を付けてくださいねと言うように、企業のイノベーションの状態がみえてくると思うんです。

——非常に面白く、イメージしやすいですね。イノベーションではなく、DXの場合はどこか変化しますか?

いえいえ、DXの場合もまったく同じです。胴体の中心が「イノベーション」から「DX」に変わるだけです。

しっかりとした「DXの軸」が存在して、「コミュニケーション」「モチベーション」の左腕と、「コンフリクション」「ハレーション」の右腕のバランスが重要になってくるんですね。

DXって、企業は「Dのデジタル」ばかりに気を取られがちなんですが、実は「Xのトランスフォーメーション」のほうが大事なんですよ。「どう変化するか」ですね。

DXには、「攻めのDX」と「守りのDX」があって、「攻めのDX」は従来からのビジネスの「軸」を変えるような取り組みで、「守りのDX」は現在やっている現場の生産性を高めるために活用するデジタル化のイメージです。「守りのDX」は、やりたいことが明確で分かりやすい。でも「攻めのDX」は、何をどう変化させるか「軸」をしっかり共通言語化しておくことが大切なんですね。

——イノベーションもDXも、考え方が同じことは理解できました。具体的な診断のレシピとかあるのでしょうか?

5つの法則で診断します。

この左右のバランスがきちんと取れているか、しっかりとしたイノベーションやDXの「軸」がないと、グニャグニャになっちゃうんですね(笑)。

——確かに、すごく「軸」のポジショニングの重要性が分かりますね。ただ企業にとっては、その「軸」が本当に背骨の骨格になり得るものなのか、判断が難しいですよね・・・

確かにそうなんです!でも、この「軸」がイノベーションとDXのすべてなので、この「軸」が明確になっていないと会話が成り立たないんです。

つまり、その「軸」が「共通言語」にできるかどうかということですね。

今度は土偶ではなく、木をイメージしてください。しっかりした「軸」は、ぶっとい「幹」です。でも、社内で出てくるアイディアの中には、「枝」や「葉っぱ」もあるんです。

「枝」や「葉っぱ」のアイディアもたくさん出てくるんですけど、「幹」になるアイディアじゃないとダメなんですよね。

——そのアイディアが「幹」なのか、「枝」や「葉っぱ」なのか、どこで見分けるんでしょうか?

メンターによる壁打ちをすると、見極めもできてきますし、成長もしますね。

やってはいけないのが、「ダメ出し」です。

これ、よく会社でやってしまうんですよ(笑)。絶対ダメですよ!

ダメ出しすると、人間ダメだと言われたところばかり気にして、そこだけ直してくるんです。でも、欲しいのは「幹」ですから、枝や葉っぱのしかもはじっこのほうの一部だけ直しても、幹にはならないんですよ(笑)。

ダメ出しするのではなく、きちんとアイディアを俯瞰して、どこの視点を変えればアイディアが太くなるのかをアドバイスしてあげることですね。ですから、経験者であるメンターが、できるだけ異なる視点でアドバイスしてあげるといいと思います。

そのために会社には組織がある訳ですから、幅広い分野のメンバーからの意見を出してもらいましょう。もちろん社内だけでなく、社外の意見を拾い上げることも重要ですし、現場に立ってみて実体験することも重要です。

私が昔、駅を中心に新しいビジネスを立ち上げた際、実際に朝のラッシュ時間に駅の中に立って、どのような「軸」に変換したらいいのかを考え続けました。

——この新しいビジネス構想は、とてつもないプロジェクトだったそうです。

このプロジェクトの話を通じて、先程の土偶の図の左右のバランスを、どのように取るべきか後編でお話をうかがいます。

このインタビューのベースとなっているのが、竹林さんの下記書籍です。

たった1人からはじめるイノベーション入門 ~何をどうすればいいのか、どうすれば動き出すのか~ 竹林一著(日本実業出版社)

「イノベーションを起こそう!」というのは、多くの会社で号令のように叫ばれていますが、実際にはオフィスの席に戻るとオペレーションというケースが少なくありません。「イノベーションの本質」とは何か、どのような人材を、どのように掛け合わせることで進むものなのか、うまくいかないときは原因をどう探ればいいのか、とにかく分かりやすく解説されています。

お話をお伺いしたDataLover:

竹林 一 (たけばやし・はじめ)氏

京都大学経営管理大学院 客員教授/

オムロン株式会社 イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長

「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」との理念に感動して立石電機(現オムロン)に入社。新規事業開発として鉄道カードシステム事業やモバイル事業、電子マネー事業などに携わった後、事業構造改革の推進、オムロンソフトウェア代表取締役社長、オムロン直方代表取締役社長、ドコモ・ヘルスケア代表取締役社長を経てオムロン株式会社イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長を務めるとともに、京都大学経営管理大学院客員教授として「100年続くベンチャーが生まれ育つ都」に向けた研究・実践を推進。

(取材・TEXT:S-fleage+辻岡克敏 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!