目次

イノベーションを分かりやすく解説する第一人者である京都大学経営管理大学院 客員教授、オムロン株式会社 イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長の竹林 一氏へ、イノベーションの本質をインタビューする企画の後編です。

前編では、イノベーションやDXの本質を理解するための「わらしべ長者で考えるイノベーション」と「5つの法則によるイノベーション/DXの健康診断法」について解説していただきました。後編では、実際に竹林さんが取り組まれた「駅の新ビジネス」の事例や、エフェクチュエーションをはじめとする「新しいこと」を始めた際に出てくる社内のハレーションの乗り越え方、イノベーションやDXにおけるマネジメントの役割についてうかがいます。

——まずは前編からの続きで、竹林さんが牽引された「パスネット」からはじまった新ビジネスの事例についてお話をうかがいますが、簡単に概要を下記にまとめました。そちらからご確認ください。

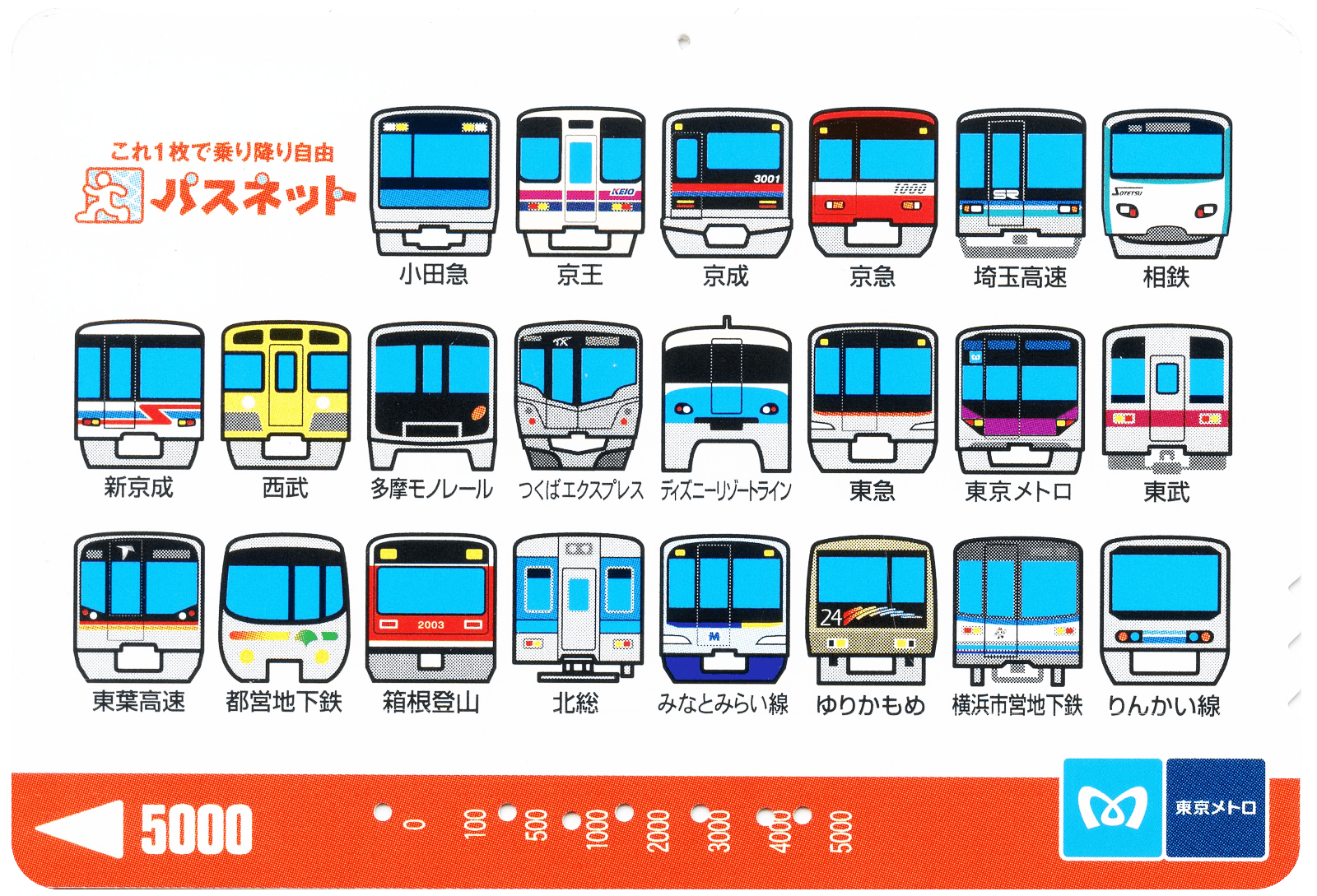

【補足】「パスネット」について

「パスネット」とは、現在のPASMOの前身となる20世紀最大の駅務システムで、2000年に竹林さんがプロジェクトリーダーとして起こされたイノベーション事例。

鉄道会社をまたいだ自動改札を導入し、どこの鉄道会社でも共通の磁気カードで自動改札を通れるようにしたものです。しかしそのイノベーションは、単に鉄道会社をまたいだ自動改札の利用だけではありませんでした。詳しくは下記をお読みください。

——竹林さんは、イノベーションは「目的の転換」から始まるとおっしゃっています。現在のPASMOの原型となる「パスネット」からはじまる新しいビジネスをプロデュースされていたときは、どのように価値を転換されたのでしょうか?

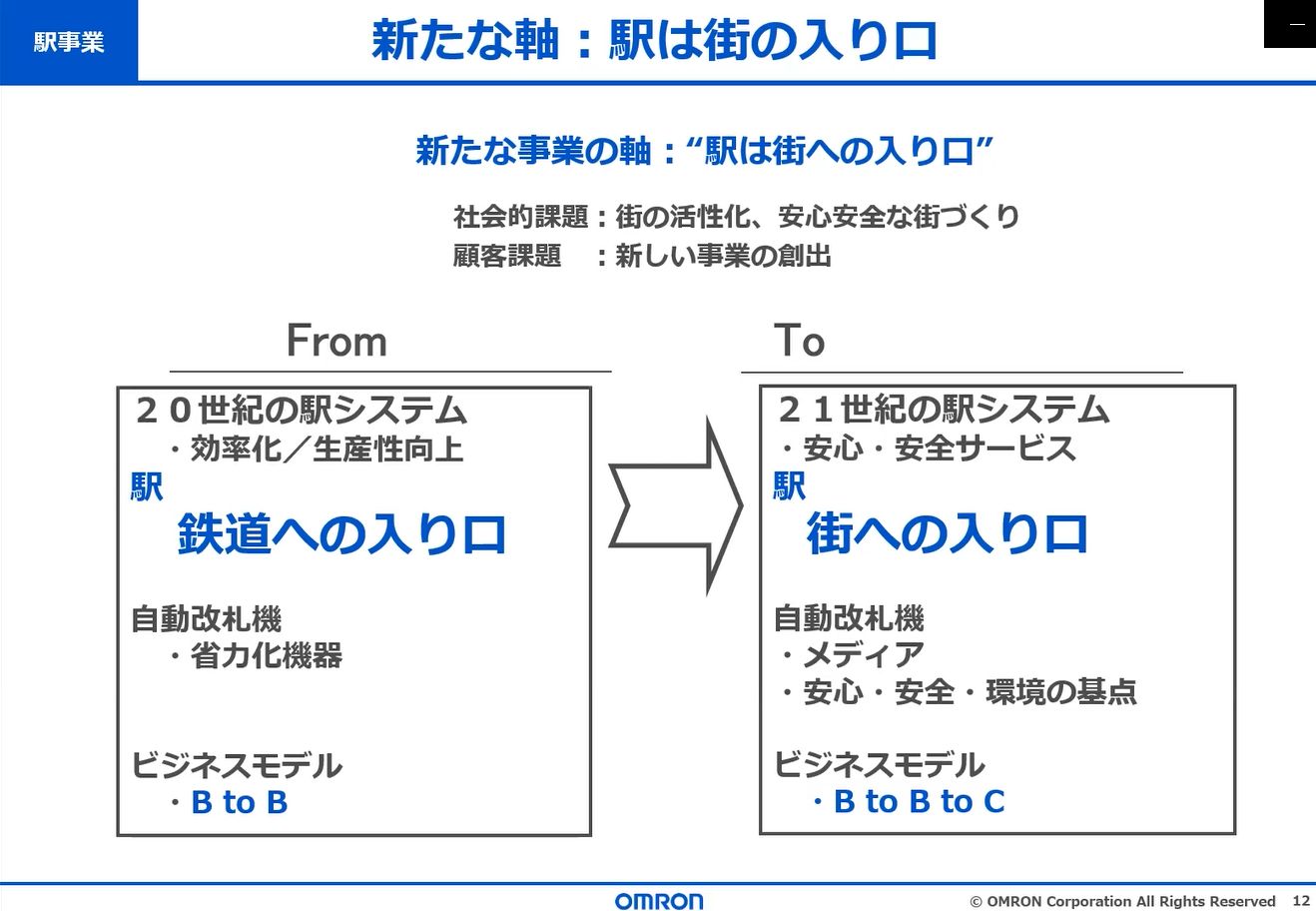

駅って、電車に乗るために行く場所じゃないですか。だから普通は「鉄道に乗るための入り口」って考えますよね。

社内で7人のプロジェクトメンバーが選ばれて、いろいろ議論したんですけど、なかなかいいアイディアが浮かばない。先程お話しした「幹」「枝」「葉」のアイディアの話でいえば、「枝」や「葉」のアイディアはそれなりにでてくるんです。ただ「幹」になかなかたどりつけないんですね。

それで「もう、事業の新しい幹ってなんやねん!」って、外に飛び出したんですよ(笑)。

ラッシュ時間帯のターミナル駅です。

そこで、駅の中にずっと立って、駅から出ていく人の波を見てたんですね。そしたら、いろんなことが気になりはじめるんです。

この人は学生さんかな、あの人は急いではるな、カフェでコーヒー買っていく人もおるなって。

そしたら見えてきたんですよ。駅は「鉄道に乗るための入り口」でもあるけど、「街の入り口」でもあるなって。

これ、最初に旭山動物園の話しをしたでしょ。「動物を見せる」という軸から、「動物の“行動を”見せる」という「軸の変換」をしたら、年間の入園者が26万人から300万人以上になったって話ね。

この「軸の変換」ができたんですよ。資料でまとめたものがあるので見せますね。

——それは、まったくビジネスの見え方が変わりますね。「鉄道の入り口」を見ていたら電車と人しか見えないですけど、「街への入り口」って考えたら、見てる景色の中から爆発的に情報量が増えますね。

そうなんですよ。「駅は街の入り口」と切り替えたら、もういろんな展開イメージが湧いてきたんですね。

さっきのカフェでコーヒー買った人は、なんでコーヒー買ったんやろとか、カフェじゃなくてコンビニに寄る人もおるなとか、全然どこにも立ち寄らず出社する人も多いやろなとか、いろんなことを考えました。

そしたら、カフェ寄る人にクーポン渡したら喜ぶやろなとか、土日だったら街で開催されているイベント情報とか、映画の上映時間とかが届いたら行ってみるかなとかですね。

個人を識別できる機能があれば、いろんなワントゥワンマーケティングができるなって思ったんですけど、時代が早すぎました(笑)。実際にやってみたんですけど、まだ磁気カードの時代で、クーポンやメールを受信する端末もガラケー、ネットワークの回線も十分ではなかったので、イメージに技術が追い付いていない時期でしたね(笑)。

——確かに、時代の1歩2歩先を行っていたのかもしれないですね。ただ先程の図なんですが、ビジネスモデルの欄が「BtoBtoC」となっているので、ワントゥワンマーケティングの発想になるのはイメージできるのですが、最初に「21世紀の駅システムが安心・安全サービス」と書かれているのは、なぜですか?

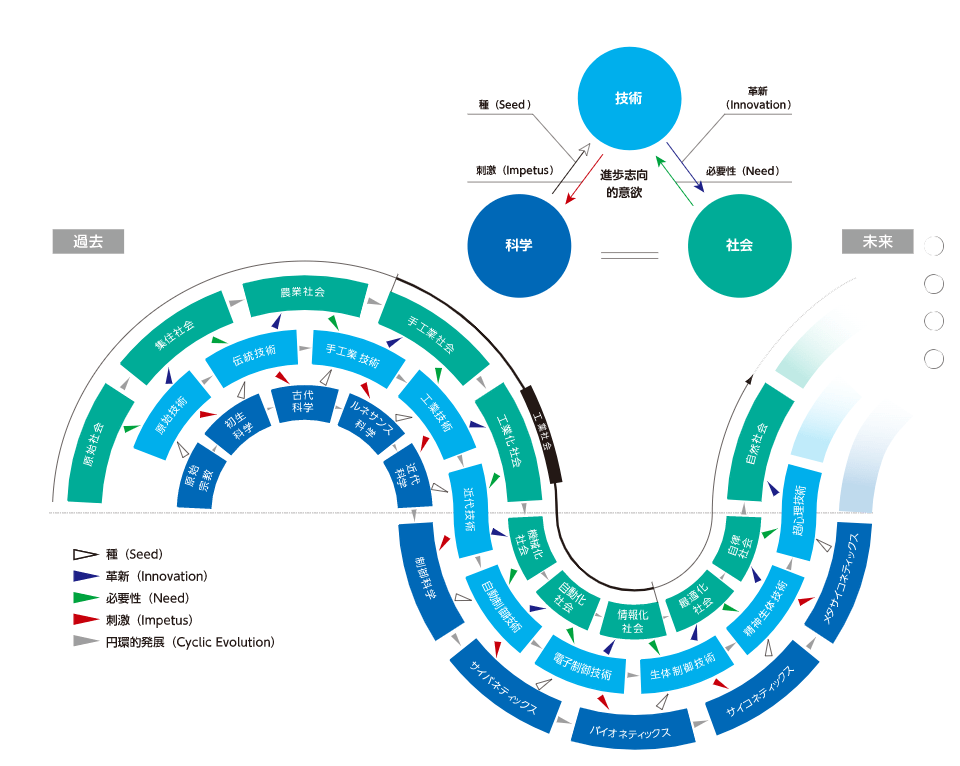

これはね、オムロンの経営の羅針盤として、科学・技術・社会の相互作用から未来を予測する「SINIC理論」というのがありまして、「時代の流れは、効率や生産性を求める工業社会から最適化社会を経て、2025年以降には精神的に豊かさを求める「自律社会」になる」という発想なんですね。

だから、先程の図でいう左側「From」のほうの枠が、工業社会のイメージなんです。

そして軸を変えた右側「To」のほうが、最適化社会のイメージです。

最適化社会なので、どこかの企業だけが儲かるようなアイディアではダメで、そのサービスに関わるみんなが最適化されなければならないって考えたんですね。

——ワントゥワンマーケティングで代理店や広告会社は儲かるかもしれないけど、それだけではダメだと考えたということですね。

確かに、このプロジェクトで「シチュエーションマーケティング」が出来るようになりました。例えば駅を通過する人にアンケートをとると、ものすごい回答率になったんですね。

駅を出た人に、シチュエーションにあわせたアンケートを送るんです。

出社するときにカフェによる人やコンビニに寄る人など、行動のシチュエーションごとに、なぜそこに寄るのか、何を買うのかアンケートを取ったら、本当にびっくりするほど回答率が高くて、それはそれで喜ばれたのは事実です。

また、「駅が街の入り口」だったら他にどんなサービスができるのか。そこで次に出てきたのが、子どもが通学中に駅を通過したことを保護者にメールする「子どもの見守りサービス」でした。子どもが自動改札機を通過すると、その駅に入ったのか、出たのか保護者にメールされるという仕組みですね。これが安心・安全サービスの具体例のひとつです。

オムロンって、1967年に世界初の無人駅システム(自動改札)を開発しているんですけど、常に自分たちの取り組みが、利用者にどんな影響を与えるのか、そして最適化されるのかって考える文化が根付いてるんでしょうね。

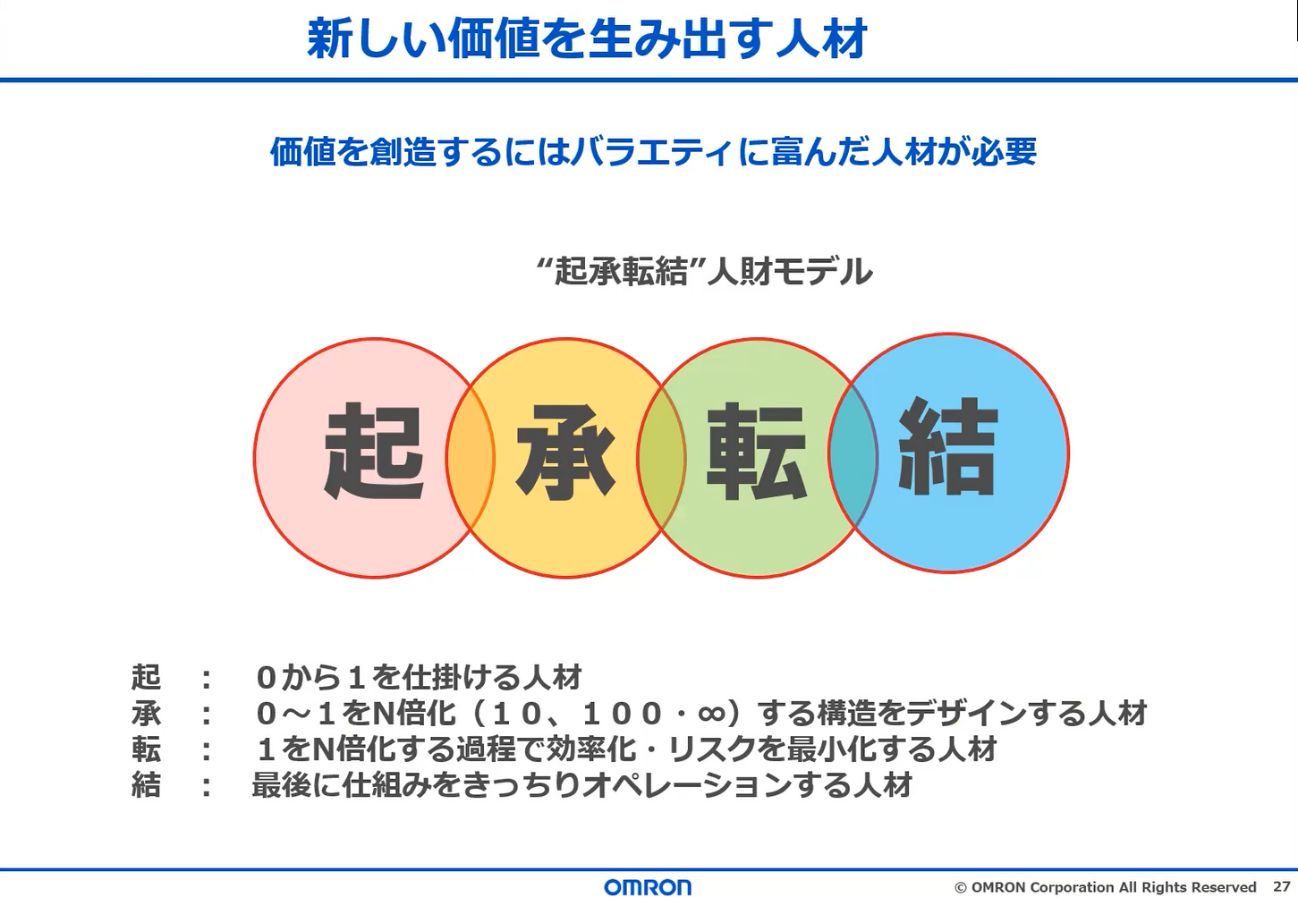

——今度は、イノベーションを起こす人たちの「役割」について教えてください。竹林さんは、よくイノベーション人財を「起承転結」の人財という表現をします。どういうことなのでしょうか。

イノベーションって、クリエイティブな人だけが頑張っても成功しないんですよ。

新しい「軸」を見つけても、その軸でサービスをオペレーションしていかなくちゃならないでしょ。だから、ビジネスを発想して、設計して、オペレーション方法を考えて、ミスなく実行できないとダメなんですね。

それで、それぞれの役割を「起承転結」で表現したんです。

「起」は「妄想設計」と名付けてますが、ビジネスを発想する0から1を仕掛ける人です。「こんなんあったらええなぁ」って妄想する人ですね。

「承」は「構想設計」で、ビジネスをデザインする人。つまり「起」のアイディアをどうしたら実現可能になるかを設計する人です。1を10倍や100倍などに拡大する役割です。

「転」は「機能設計」で、ビジネスを成功に導くためにオペレーションを設計する人です。1を10倍や100倍などに拡大する過程での目標指標を策定して、効率化とリスクの最小化を担当します。

「結」は「詳細設計」で、しっかりとビジネスをオペレートする人です。ミスを無くすにはどうすべきかなど、日々のオペレーションを細かくチェックする人です。

「起承」の人たちがクリエーションを担う側で、想像力を働かせてトライ&エラーを繰り返します。そして「転結」の人たちが、しっかりとオペレーションを回していく人たちです。決して「起承」だけが重要なのではなく、全員大切な役割を担っています。

——イノベーションの肝は、一般的には「0から1を生み出す、起承転結の“起”」と考えられますが、竹林さんはいろいろなところで「起承転結では“承”が最も大事」だと話されています。それはなぜでしょうか?

基本的には「起承転結」みんな同じように大切なんです。例えば凄いことを発想する「起」だけがいても、ビジネスが進まないんですよ(笑)。

「起」の人たちって、自由だし発想が早すぎたりするんですよね。

だから「起」の人たちの発想を、そのまま「転結」の人たちに伝えても、「面白いね」で終わっちゃったり、何言ってるかわからないみたいになってしまうんですね。(笑)。

「承」の人がいれば、ちゃんとどうやってビジネス展開できるか、設計図にしてくれるので、「転結」の人たちも「面白いね」で終わらずに、自分たちのやることがイメージできるようになるんです。

この「承」の人が、少なくなってきているので、今「承」が大切やと言っているんです。

——ビジネスの現場にいると、経営層からトップダウンで「イノベーションを起こせ」という指令が下りてくる場合もあります。誰かが「0から1を生み出す、起承転結の“起”」を考えなければならない状況が生まれますが、どのようにして「0から1」を生み出す発想を身に着ければいいのでしょうか?

まずは、大手企業には「起承」の人が少なくて、「転結」の人が多い傾向にあります。逆に、ベンチャーは「起承」の人が多くて、「転結」の人が少ないんですね。だから、ベンチャーは、勢いよく新サービスを生み出しても、オペレーションが弱くて伸ばしていけないなんてことがあるんですよ。

だから「起」の人がいない企業は、外部の力を借りるという手段もありなんです。最初にうどん屋さんの話をしましたが、うどん腐ってきてるのに、のんびり「アイディアでて来んなぁ」なんて言ってられないんですよ。早く次のアイディアで勝負しないといけないんで、社内からアイディアが出なかったら、外部に頼ればいいんです。

ただし、「承」の人は、絶対に社内にいないとダメです!「承」の人は、その会社の文化や誰を押さえれば社内で話が進むのかも分かったうえで、「転結」の人たちにも理解できるように設計図を書いてくれます。そして、その設計図の通りに組み立てが進んでいるかをチェックしてくれる人なので、ここは絶対に社内にいないとダメです!

——もう、その力強さで「承」の人は、社内にいないとダメなのは分かりました(笑)。

ただ「承」の人も、人財が足りていない企業が多いのではないでしょうか。どのように育成すればいいのでしょうか?

「承」の人は、「転」の人から育成できるんですよ。「転」の人は、「承」の人が設計した設計図から、KPIなどの各種目標数値を導き出す役割の人なので、分析能力は持ってるんですね。

ただその分析手法が従来の延長線上の3C分析とかになるので、「承」の人とは思考方法が違うんです。「承」の人になるには現場のファクト分析が重要になってくるんです。デスクワークというより、現場に出て今現場で何が起きているのかと言う1次情報を大切にしながら視座・視点を変えていく力ですね。

場合によっては、社外に飛び出して、いろんな他社や異業種の人たちの話を聞いて、マーケットの知見を広げることなんかも必要になってきます。

——では「転」の人を「承」の人に育成するには、どんな方法があるのでしょうか?

これは、3つの方法があります。

1つは「経験者につけて鍛えてもらう」こと。

「承」の仕事って、やっぱり経験がものをいう仕事なんです。いろんな場面で「どうしたらいいんやろ」って壁にぶつかるんです。その壁の乗り越え方って、乗り越えた人がコツを知ってるんですね。だから、経験者につけるのがいいんです。

2つ目は「思考パターンを鍛える」こと。

さっきも言ったように、「転」の人も分析能力はあるんです。ただ「承」になると思考手法が異なってくるので、その思考パターンを鍛えてあげることが必要です。

よくやるのが「そもそも論」ですね。「転」の人の仕事は、「承」の人が設計図を書いてくれているので、ベースがあるんです。

ただ「承」の人は、「起」の人のアイディアがあるとは言っても、「妄想」レベルですから、その「妄想」を「設計図」に組み立てる力が必要なんですね。

だから「起」の人の「妄想」が、どのようにビジネスに影響を与えていくかを考えなければいけないんです。そうなると、「そもそも、自社のビジネスって・・・」という発想になるんです。例えば、自動運転車が登場すると、単に自動車が勝手に運転してくれるだけじゃなくて、ドライバーが運転不要になったら、移動中の車の中はどんな状態になるのか、そこから次の車を考えないといけないんですね。そうすると「そもそも車って何だ?」ってことになるんですよね。

最後3つ目が「場を提供すること」です。

1つ目の「経験者につけて鍛えてもらう」で言ったように、やっぱり「承」の仕事は経験が大事なんですね。そのため、経験を積むための「場を提供すること」が重要なんです。

——そうですね、「承」の人は経験が大切ですよね。では「転結」に関しては、どのような特性を持った方が、どのようなアプローチを行うのがいいのでしょうか?

「転結」の人たちも大事なんです。

イノベーションって、最終的には「起承」の人たちと「転結」の人たちが仲良くしたときに成功するんじゃないかと思うんですね。

「起承」の人たちだけ頑張っても、オペレーションが整わないので、どんなにいい企画でも実行段階で崩れてきちゃうんですよね。

まず「転」の人は、優れたビジネスモデルが絵に描いた餅にならないように、「どうすれば無理なくムダなく収益化できるかのオペレーション計画が立てられる」人ですね。分析力があって目標値を策定できる力が必要です。

「結」の人は、細かく現場を観察して、日々変わったことはないかチェックして現場を改善できる人ですね。とにかく、地道にオペレーションをこなしながらも、こうしたらミスが軽減するんじゃないか、効率が上がるんじゃないかとか考える人が必要です。

——ありがとうございます。イノベーションを組織実装するためのポイントが見えてきました。これはイノベーションだけでなく、DXにおいても考え方は同じですか?

もちろん一緒ですね。先程も「5つの法則で健康診断すべき」という話で説明したように、イノベーションもDXも考え方は一緒で「軸」が大事だということに変わりありません。

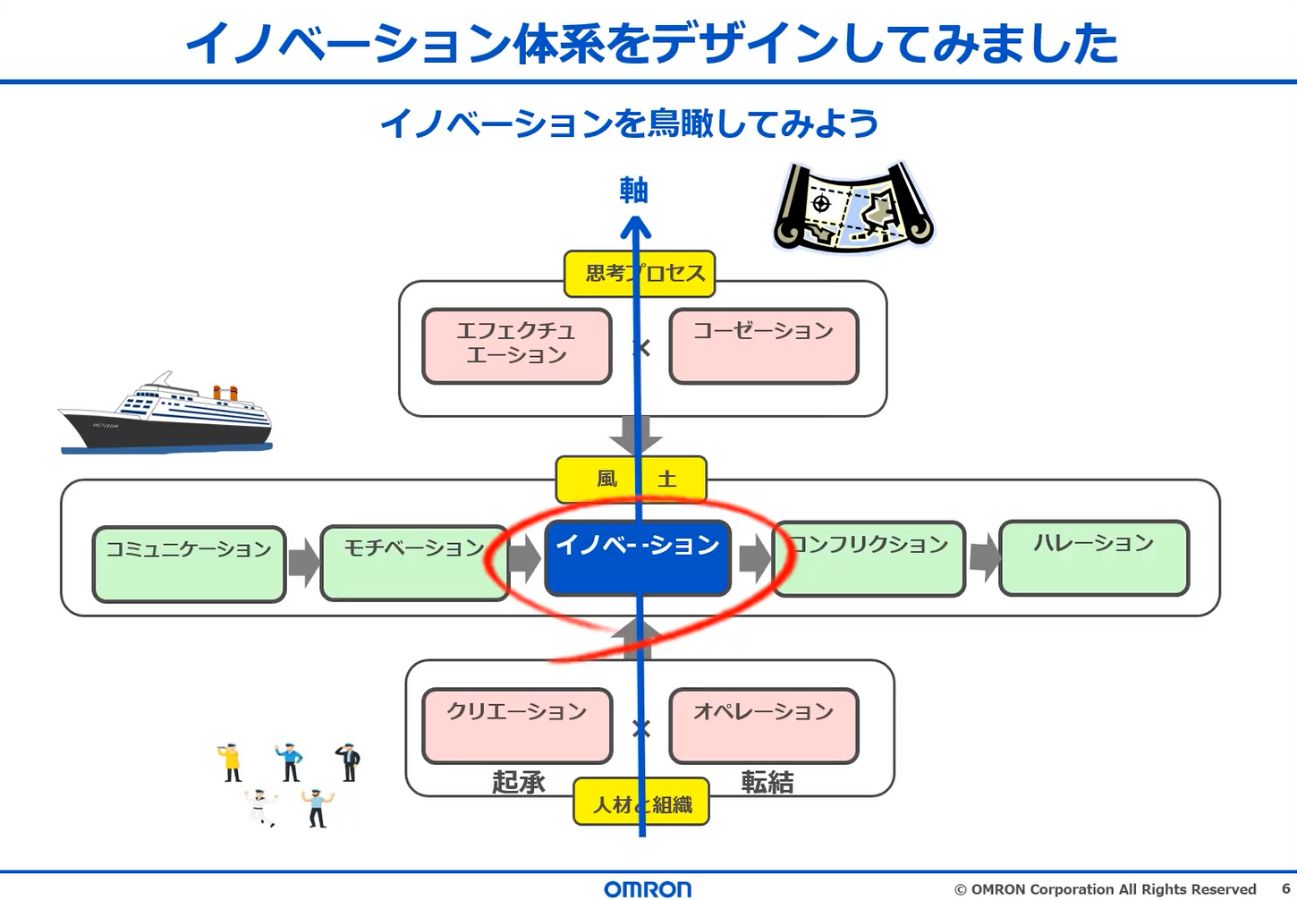

その話の中で説明した「土偶の図」の中央部分の「イノベーション」という名称が「DX」になるだけですね。DXにおいても、「コミュニケーション」「モチベーション」の左腕と、「コンフリクション」「ハレーション」の右腕のバランスが重要になるんですね。

——そのようなお話をうかがってくると、竹林さんがおっしゃる「5つの法則で健康診断すべき」が、まさにその通りだということが見えてきますね。

そうなんですよ。特に、この「人と組織」の部分は土台ですから、しっかりしていないとその上が崩れてきてしまうんですね。「起承」と「転結」のバランスは大事ですよ。

——竹林さんは、「起承」と「転結」を「忍者」と「武士」に例えていらっしゃいます。どのようなことなのか、教えてください。

「起承」の人たちは「忍者」型なんです。敵地探索で失敗しても、次回挽回すればいいんです。忍者って、相手の城に潜り込んで、仮に見つかっても切腹しないんです。「もはやこれまで」って、逃げて帰ってくるんです。そこで知り得た情報を、何としてでも持ち帰って伝えることも重要なんです。

一方「転結」のほうは「武士」型なんですね。「起承」が攻めだとしたら、「転結」は守りです。領地死守で失敗は許されません。武士は失敗したら切腹するくらいの気概ですから、それくらい失敗のないオペレーションをしてくれる人たちだと安泰なんです。

全米家電協会の会長さんが書いた「ニンジャ・イノベーション」なんて本も出てますから、世界的にみんなそう思ってるようですよ。

——さて、イノベーションって進めていくと、必ず社内で反発が起きますよね。社内で反発が起こった場合、どのように対処したらいいのでしょうか?

もしも起承と転結で高い壁があったら、無理やり壊そうとするのではなく、どう乗り越えるか考えることが大事です。双方が納得する軸がどこにあるのか考えるんです。

よく「コンフリクション」とか「ハレーション」とかって言いますが、立場を変えてみれば、あなた自身も抵抗勢力だったりするんですよ(笑)。ここは、お互いの立場を俯瞰して、乗り越える方法を模索するしかないんです。

だから健康診断の土偶の図の「風土」の部分、左手が「コミュニケーション」になってるでしょ?

右手が「コンフリクション」と「ハレーション」なんです。バランス取るには、「コミュニケーション」取ってお互いに納得する方法を議論して、お互いに「モチベーション」をあげないとダメなんですよ。

——イノベーションにおける社内での発言は、反発しあう双方においての「心理的安全性」も考慮が必要だと思います。どのような点に気を付けてマネジメントすればよいのでしょうか?

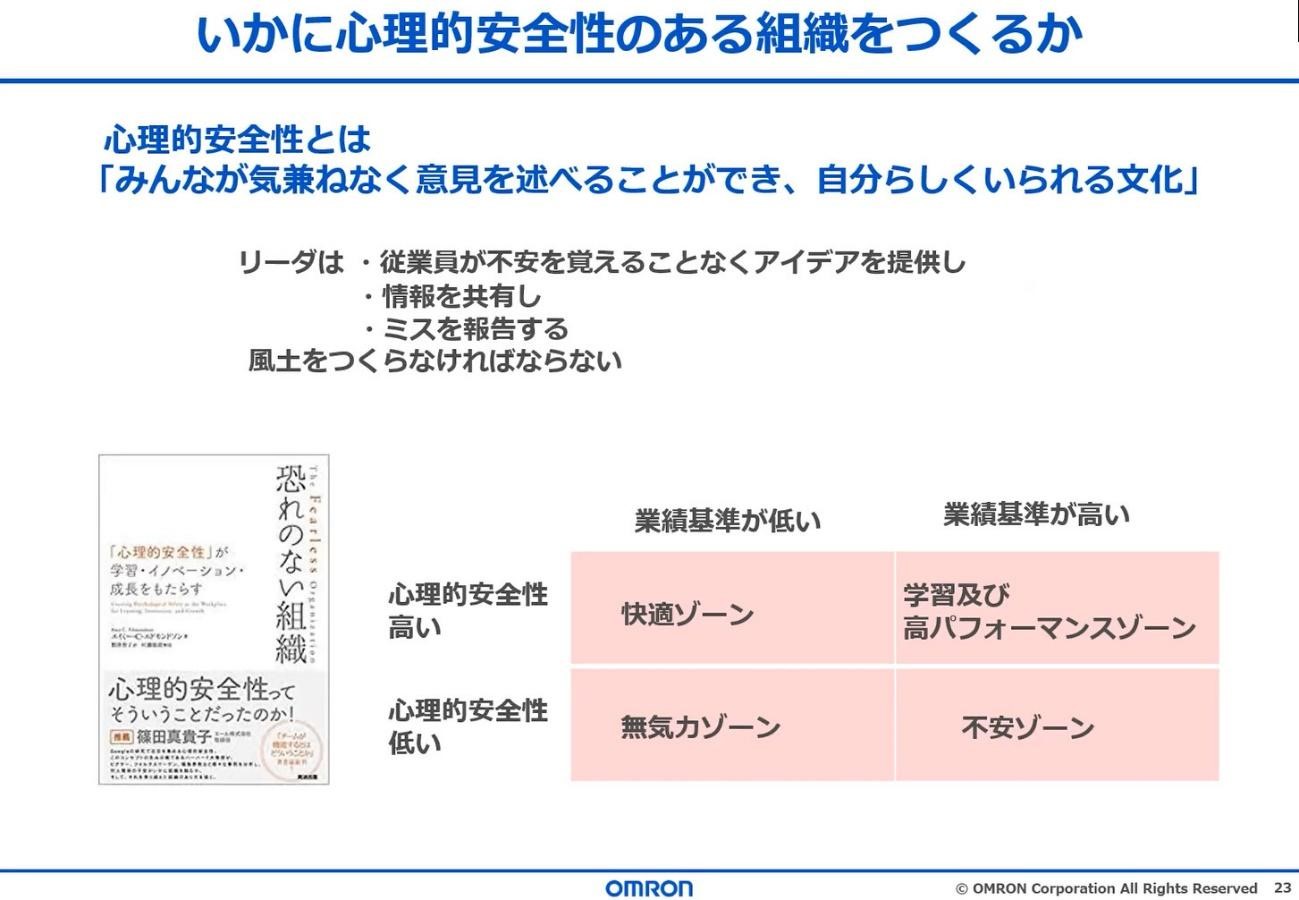

「心理的安全性」って、みんなが気兼ねなく意見を述べることができて、自分らしくいられる文化ですよね。

これがないと、反発が起きた時に正しく議論できないんですよね。

社内的な力関係とか、オペレーション側の転結人財はクリエーション側の起承人財の言うことを聞け!なんて対応したら絶対ダメなんです。

「心理的安全性」を保つのは、リーダーの役割が重要なんです。

リーダーは、従業員が不安を覚えることのないように率先してアイディアを出して、その情報を共有して、もしもミスが起こった場合もリーダーからミスを報告するような風土を作らなければいけないですよね。

経営者が「イノベーションを起こせ」って担当者を決めて、その人にすべて押し付けてると、うまく回らないのです(笑)。

イノベーションなんて、誰もが初めてのことにチャレンジする訳ですから、必ず対立する意見は出るんです。でも、それをしっかりマネジメントする人がいるかどうかで、進み方が大幅に変わってきます。マネジメントする方は、ここをしっかりと覚えておいていただきたいですね。

——これは、イノベーションだけでなく、DXにおいても同じですね?

そうですね。前にも説明したように、「イノベーション」と「DX」は、考え方は全く一緒です。

イノベーションでいう「軸」が、DXでは「どうトランスフォーメーションするか」ということになるだけです。

DXは大きく「攻めのDX」と「守りのDX」の2つに分類できます。「守りのDX」は生産性向上のためのデジタル化で、起承転結でいうところの「転結」人財のためのものなので軸は分かりやすいんです。効率化なので。

でも「攻めのDX」になると、ビジネス自体の「軸」を変えていく。そうすると、「何が変化するんですか?」ってことになるので、ここをきっちり「共通言語化」していかないと掛け声だけのDXになってしまいます。そして、この「軸」の転換を加速させるのがデジタルであったりするわけです。

「デジタルを活用することで、何をどう変化させるのか」そこまで定義してあげると、起承人財と転結人財で話がぶれない「しっかりとした軸」になるんですね。

——最後に、エフェクチュエーションをはじめ、VUCA時代に対応できる組織に必要なビジネスリーダーの素養とは何か、そしてビジネスリーダーは現場社員に対して、どのような接し方をすべきか、アドバイスをお願いします。

私はね、イノベーションやDXって「ちょっとした“WILL”がきっかけで起こる」って言ってるんですね。

「WILL」が何かといったら「意志」です。

個人の力って、大きく分けたら4つになると思うんです。「I believe」「I will」「I think」「I do」の4つです。

だいたい「I think」「I do」はできるんです。たまに「You think,I do」って、上司の考えたことだけオペレーションする人もいますけどね(笑)。

でも「I will」って、「私はこうしたい」っていう意志を持つのは難しいんです。ただ、この「WILL」って、強い想いで発信したら思いもよらないことが起こったりするんですよ。

最初のほうに、「運がいい人とはどんな人か」という京都大学の藤井聡教授の「認知的焦点化理論」の話をしました。「誰のことまで考えているか」と「時間の長さ」を掛け合わせた面積が広ければ広いほど、運がいい人になるという話ですね。意志ってそういうものなんですよね。

「WILL」ができると、今度は「BELIEVE」ができて、進むべき道ができてくるんです。道ができたら、進めばいいんです。

最初は、そんな立派な「WILL」じゃなくていいんです。ちょっとした希望・アイディアでいいんです。マネジメントは、従業員がどうやって「WILL」を見出させるようにするかを考えて欲しいんです。

どうしたらいいか分からなかったら、最初にお話しした「わらしべ長者」を俯瞰して考えてみてください。

例えば、貧乏で苦しい状況で「蜜柑」が手に入った時、なぜ食べなかったんですかね?

おいしそうな蜜柑なら、お腹すいてたら食べてしまってもおかしくないですよね。

また、蜜柑が腐る前に、次のものと交換しないとダメですよね。その間、何を考えてたんですかね?

そんな雑談からでも、ビジネスのヒントはでてくるものなんです。ぜひマネジメントの立場の方は、現場の方が意見を発信しやすい社内環境を整えてあげてください。そして意見がぶつかった時には、俯瞰してお互いの立場での打開策を一緒に考えてあげてください。

コミュニケーションのないところにモチベーションはなく、モチベーションのないところにイノベーションは生まれません。マネジメントの仕事は、イノベーションが推進できる環境づくりのコミュニケーションを行うことです。

みなさんのイノベーションが進んで行きますように、参考にしていただければと思います。

このインタビューのベースとなっているのが、竹林さんの下記書籍です。

たった1人からはじめるイノベーション入門 ~何をどうすればいいのか、どうすれば動き出すのか~ 竹林一著(日本実業出版社)

「イノベーションを起こそう!」というのは、多くの会社で号令のように叫ばれていますが、実際にはオフィスの席に戻るとオペレーションというケースが少なくありません。「イノベーションの本質」とは何か、どのような人材を、どのように掛け合わせることで進むものなのか、うまくいかないときは原因をどう探ればいいのか、とにかく分かりやすく解説されています。

お話をお伺いしたDataLover:

竹林 一 (たけばやし・はじめ)氏

京都大学経営管理大学院 客員教授/

オムロン株式会社 イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長

「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」との理念に感動して立石電機(現オムロン)に入社。新規事業開発として鉄道カードシステム事業やモバイル事業、電子マネー事業などに携わった後、事業構造改革の推進、オムロンソフトウェア代表取締役社長、オムロン直方代表取締役社長、ドコモ・ヘルスケア代表取締役社長を経てオムロン株式会社イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長を務めるとともに、京都大学経営管理大学院客員教授として「100年続くベンチャーが生まれ育つ都」に向けた研究・実践を推進。

(取材・TEXT:S-fleage+辻岡克敏 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!