目次

日経デジタルフォーラム「リーダーが知るべき『全社データマネジメント』」では、企業全体のDXを実現する上での、リーダーの役割、現場を巻き込み意識改革する重要性、そして効果的な戦術としてのデータマネジメントの有効性が示された。

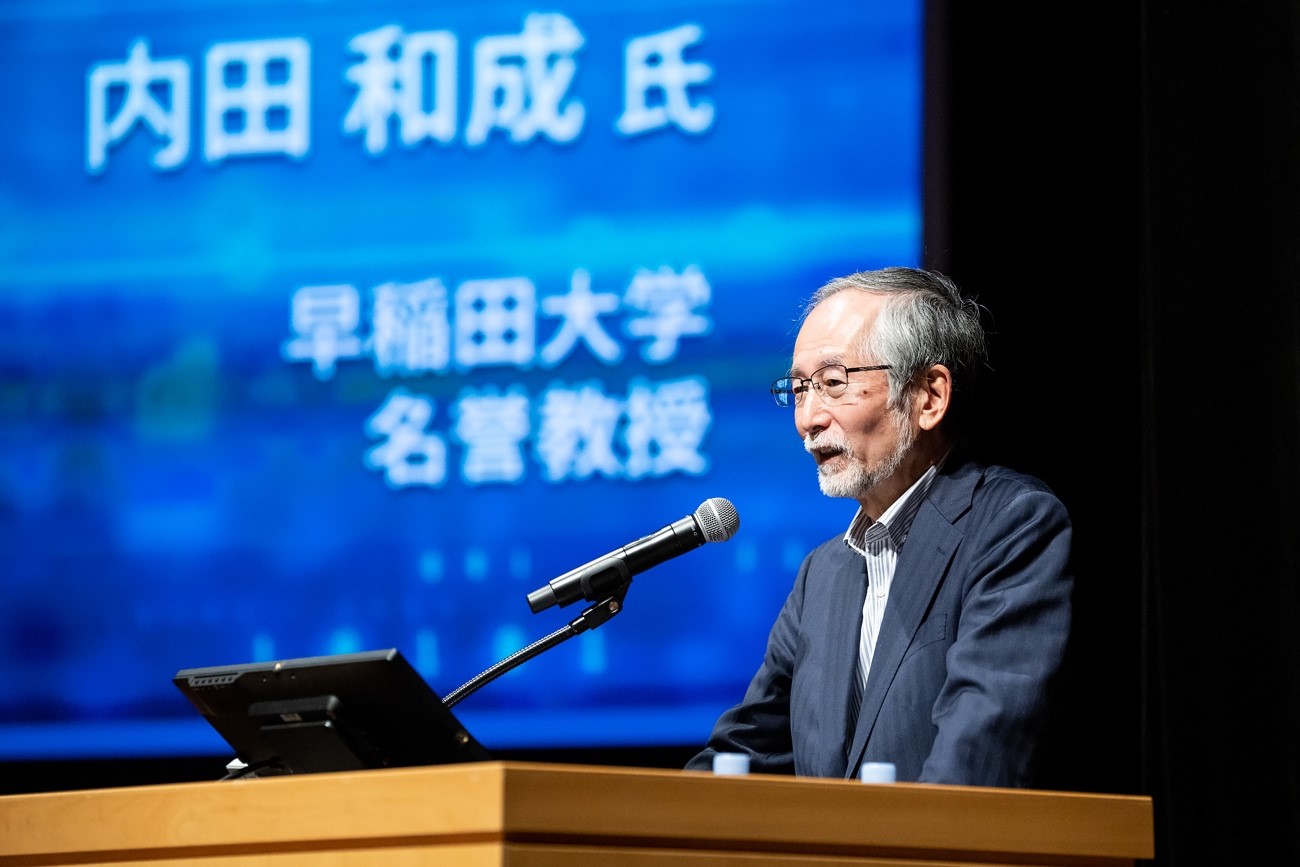

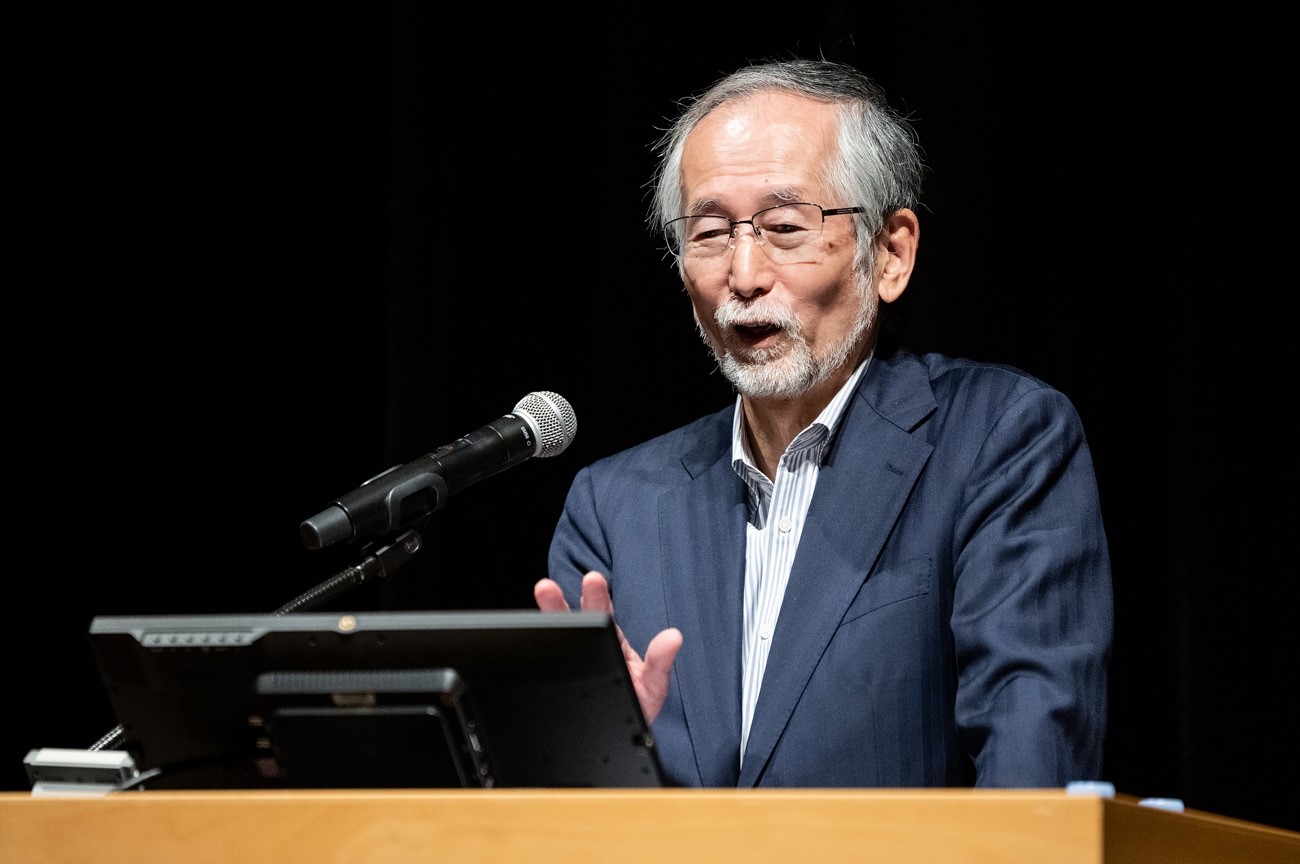

「明日が今日の延長上にあるからこれまでの経験をベースにビジネス展開すればよい」。そのような状態を“平時”とすれば、今の時代は、「明日が今日の延長上になく何が起きるか常にわからない”戦時”である」と、早稲田大学名誉教授の内田和成氏は、基調講演「不確実性が高い時代のリーダーに求められること」の中で表現した。

東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。日本航空を経て、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)入社。2000年6月から04年12月までBCG日本代表。06年には「世界でもっとも有力なコンサルタントのトップ25人」(米コンサルティング・マガジン)に選出された。06年から22年3月、早稲田大学 大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授。22年4月より現職。『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『右脳思考を鍛える』『BCG 経営コンセプト 市場創造編』(東洋経済新報社)、『異業種競争戦略』『ゲーム・チェンジャーの競争戦略』(日本経済新聞出版社)、『プロの知的生産術』(PHP研究所)、『リーダーの戦い方』(日経BP社)、『意思決定入門』(日経BP社)など著書多数。

世界中でゲームチェンジが起きている。もちろん日本の大企業も他人事ではない。コロナ禍やウクライナ侵攻などの諸課題がある中、経営リーダーはどのようにビジネスを捉えていくべきなのか。内田氏は、戦時のリーダーは「今日を生き抜くこと」「先読みして明日をつくること」の2つを同時に実行していかなければならないとしながら、この時代に求められるリーダーの資質について言及する。

「まずは『明るく前向き』であること。リーダーの雰囲気や態度は、組織に伝染します。リーダーが暗く後ろ向きであれば、経営幹部も取引先も不安になります。厳しい時勢でそう振る舞うのは難しいことですが、だからこそリーダーが 明るく前向きであることは大切です。次に『現在と未来を分けて語れ』です。今日を生き抜くための戦略なのか、あるいは明日をつくるための戦略なのか、この2つを分けて考えないと現場は混乱します。かつ、それを伝える際には『未来に何をもたらすか(=なぜやるのか)』も説明できなければいけません」(内田氏)

例えばコロナ禍で伸長した飲食店のテイクアウトビジネス。「コロナが収まるまで生き延びる(=日銭を稼ぐ)ために始めるテイクアウト」と、「コロナが収まっても以前のようにはいかないから未来をつくる(=新ビジネスを実証する)ために始めるテイクアウト」では意味合いが全く異なる。

「経営リーダーから発するWhyの説明によって、その後のWhatやHowも変わってきます。戦時であるからこそ“何をやるか”以上に大事なのは“なぜやるか”です。WhatやHowは幹部・社員らに任せればよいのです」(内田氏)

では、経営リーダーは何を根拠に“未来を語る”のか。内田氏はそのポイントにデータを挙げるが「データは過去しか語ってくれない」と指摘する。

例えば2020年の春ごろの日本は「マスク不足」に陥ったが、品薄状態を見て「安く仕入れたら売れる」と思って行動した業者は、大量の在庫を抱えることになった。あるいは1800年代米国のゴールドラッシュでは金脈を探し当てようと一攫千金を狙う大量の採掘者が金鉱脈に押しかけたが、後から来てもすでにそこに金脈はなく多くの採掘者が徒労に終わった。

「未来が過去の延長上にある“平時”ならばデータだけを見ておけばよかったのです。しかし今のように不確実性が高い“戦時”においては、データだけを素直に見て行動しても手遅れになることが多いです。現象から何をつかみ取るか・何を感じるかが極めて大事です」(内田氏)

内田氏は“戦時”におけるデータの見方を指南する。

「多く人たちはマクロのデータを見ています。例えば(新聞記事にあるような)失業率や物価上昇率といったデータはそれに当たります。それらデータは“みんなが見ている”から、そこから生み出されるものは“似たり寄ったり”。経営リーダーが読み解くべきはミクロデータです」(内田氏)

例えば先のマスクの品薄状態を見て、マスクを大量の仕入れた人はマクロデータしか見ていない。ミクロデータを見られる人は「これは一時的な現象だから買いためる必要はない」と先読みできる。

「それは“肌感覚”と呼ばれるものに近いかもしれませんが、ミクロデータを見ている人(肌感覚から先読みする人)は、マクロデータから検証・深堀りを行い、最終的には『なぜ起きるのか』『これから何が起きるのか』を考え、先々のシナリオを選択しています」(内田氏)

最後に内田氏は次のように語った。

「ビジョナリーとして知られるアラン・ケイ氏はこんなことを言っています。『未来を予測する最良の方法は、自らそれをつくり出すこと』。今はたいへん厳しい状況の中ですが、いろいろと考え、そして悩んで、自分なりの方向性を見つけていただきたい」(内田氏)

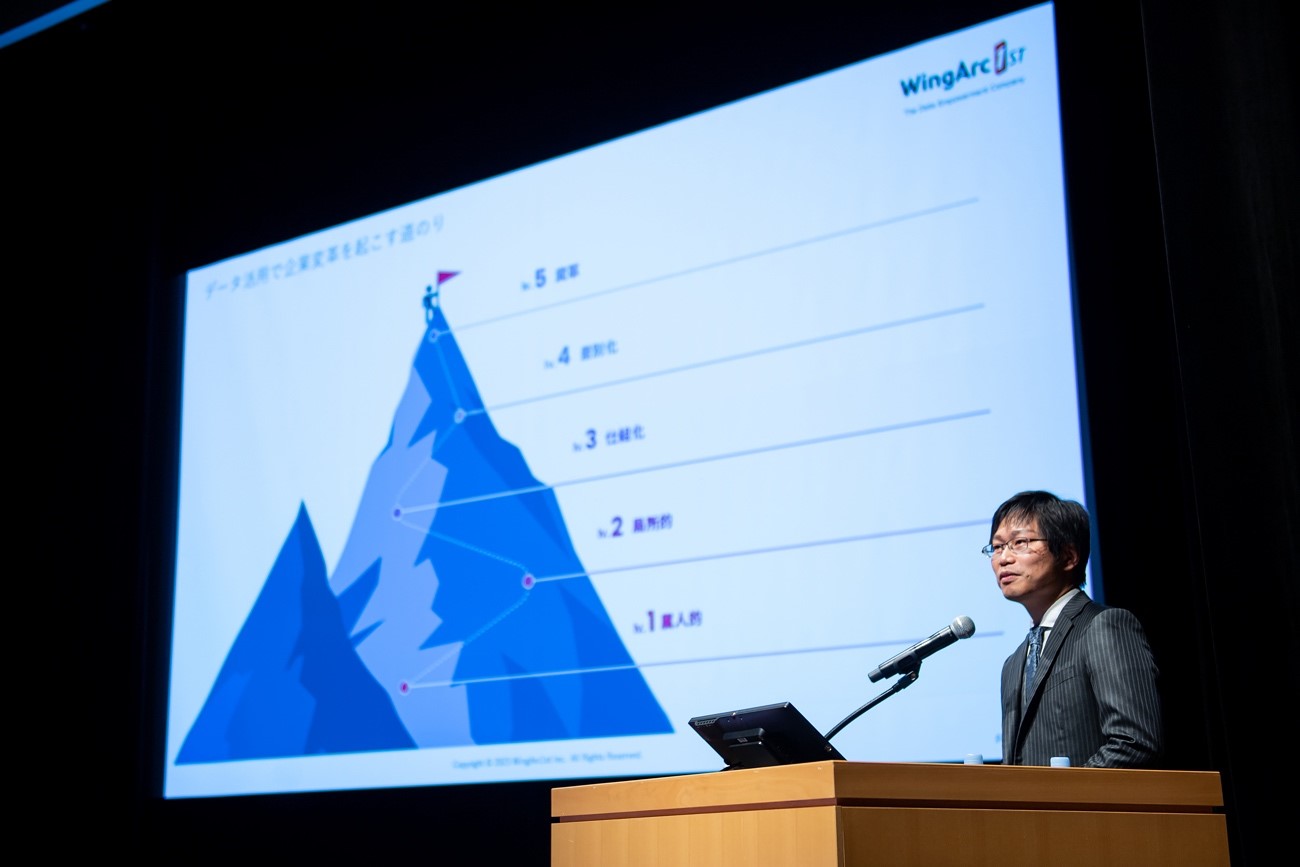

経営リーダーは「マクロのみならずミクロのデータを見て、そこから未来を洞察すべし」。そのような示唆に富んだ基調講演の後には、ウイングアーク1stのData Empowerment事業部 ビジネスディベロップメント室Evangelistの小林大悟が「企業改革は現場データの活用から」をテーマに企業講演を行い、企業に蓄積されたデータの活用から推進するDXの手法を解説した。

IDCと現場のフロントランナーたちが示す、 「DXへの挑戦」から「持続可能なデジタルビジネス確立」へ、 製造業/流通業に求められる取り組み –IDC DX Industry Vision Japan 2023リポート

ウイングアーク1stにて、現在、BIツールの戦略・企画立案、および、エバンジェリスト業務に従事。2010年頃から、IoTの推進に注力しており、ユビキタスにてIoTクラウドプラットフォームの事業企画やスマートエネルギー・スマート家電のビジネス開発に従事、その後、ボッシュにてインダストリー4.0やコネクテッドカーなどのシステムのプリセールス&ソリューションアーキテクトに従事。

キーノートスピーチ「現場を巻き込みデジタル化を前進させるために リーダーが担う役割とは」では、データのじかんでも取材をさせていただいたヤンマーホールディングスの取締役 CDO・奥山博史氏が登壇。これまでにヤンマーグループが進めてきたデジタル戦略から見えた課題と解決策、そして意思決定の道筋を経営の観点から共有しました。

1998年住友商事入社、化学品部門でマーケティングや営業を担当。2004年スイスで化学品の国際トレーデングを行うInteracid Trading S.A.社へCFOとして着任。08年ボストンコンサルティンググループに移り、戦略立案・実行、ガバナンス、マーケティングなど幅広い領域でグローバルに企業を支援。15年ヤンマーホールディングス入社、グループ全体の経営企画部長、マーケティング部長などを務める。18年ヤンマー建機専務就任、翌年同社長就任。建設機械事業の進化・変革に取り組む。22年6月よりヤンマーホールディングス取締役 CDO就任。 ヤンマーグループ全体のデジタル化の推進を通じたお客様への新たな価値の提供に繋げるべく、推進中。東京大学理学修士、コロンビア大学経営学修士(MBA)。

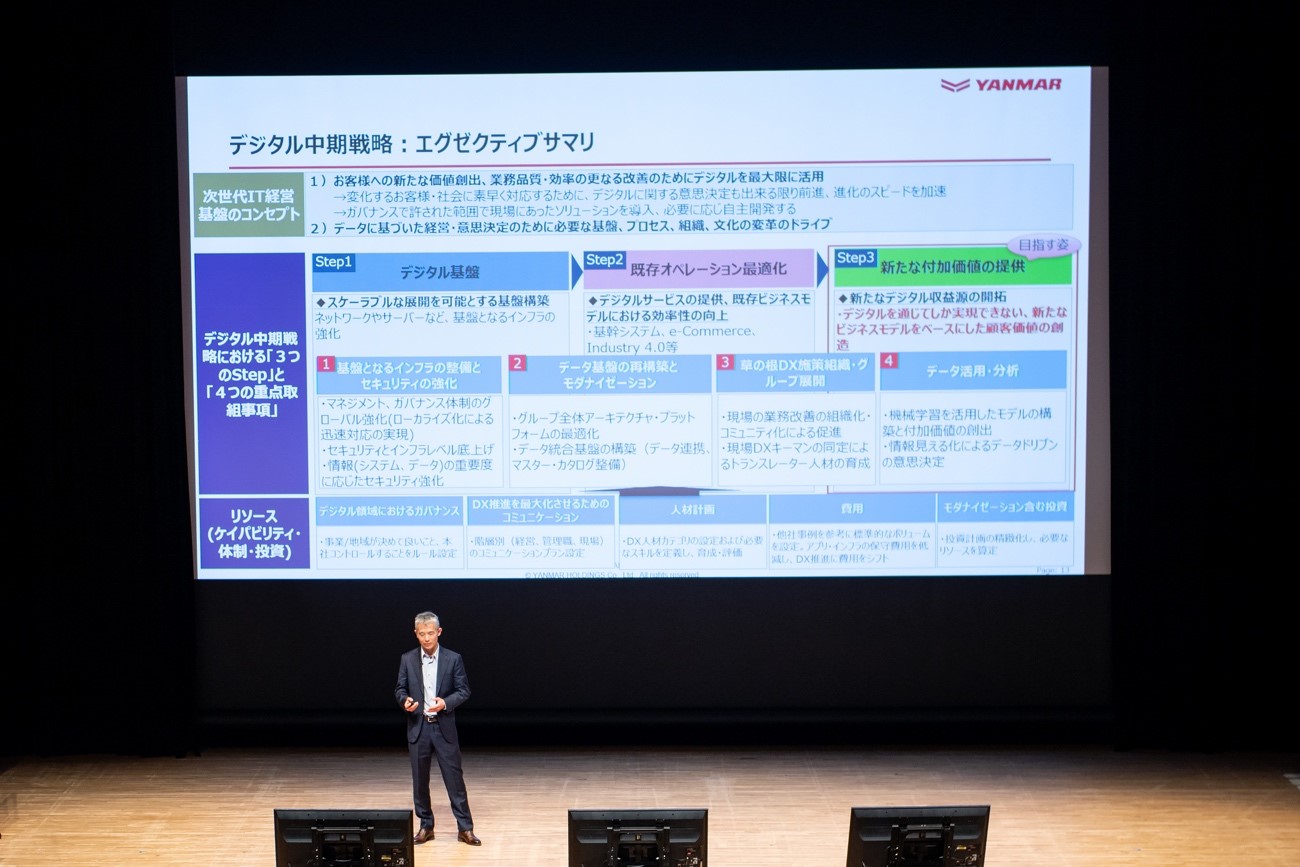

「デジタル中期戦略:エグゼクティブサマリ」

グループを挙げたデジタル戦略をとるヤンマーは、戦略実行に当たっていくつかの課題が持ち上がったという。

最たる課題は「情報の管理」だった。グループ内で建設機械の開発・生産・サービス・販売を担うヤンマー建機は建機の半数を本社のある福岡県筑後市から海外(70カ国以上600拠点)へ出荷。かつ3000機種を生産するため「情報量が多く正確な情報をつかむのが大変」だったと、奥山氏は振り返る。

同社は重要品質保証指標「Fコスト(Failure cost)=品質コスト」「不具合・保証内サービスの件数」「市場品質情報の質・量・入手スピード」を設定しているが、それらの算出根拠となるべきデータが部門ごとにサイロ化されていたり、国・人によってフォーマットが異なったりすることから「データ連携ができない」「現場のデータ利活用のモチベーションが上がらない」状態に陥っていた。

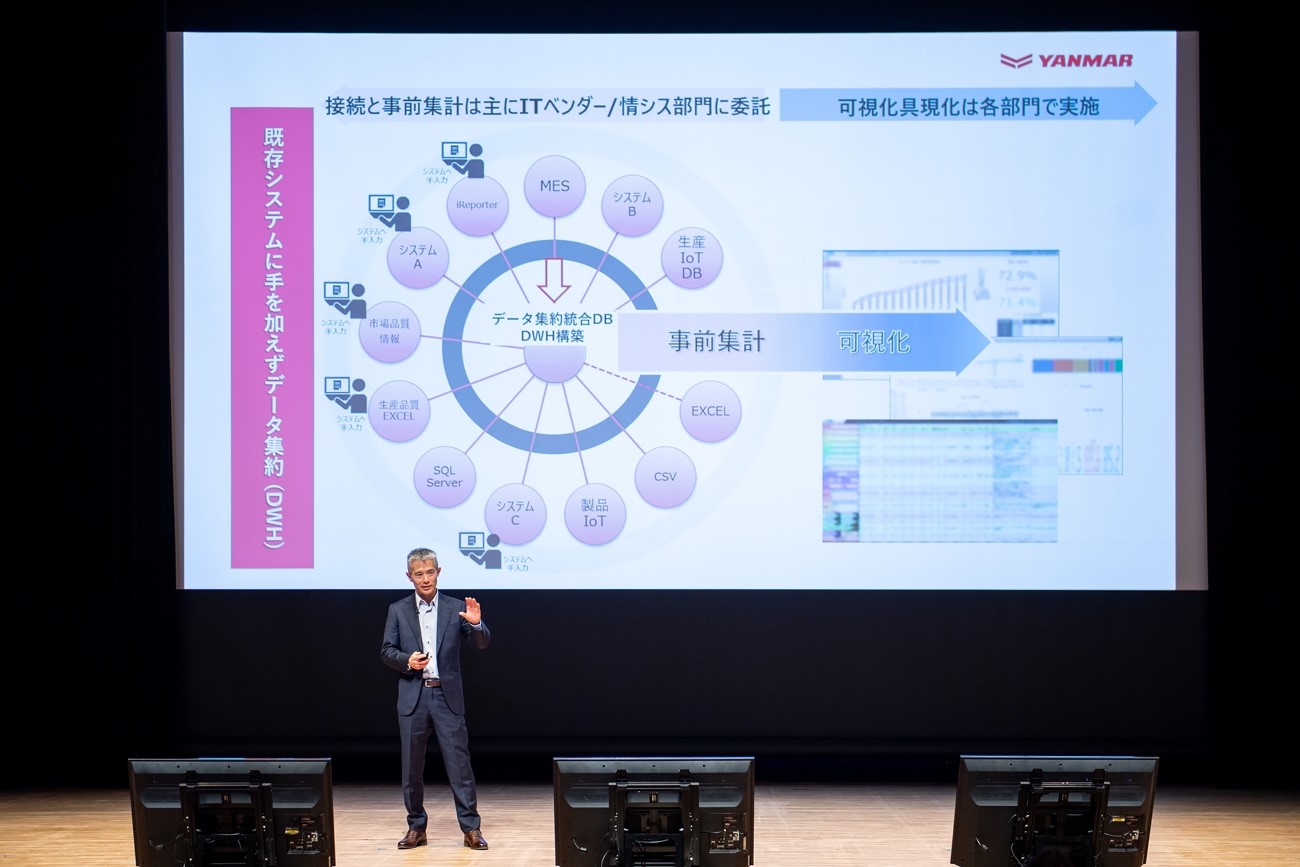

そこで奥山氏らが中長期的目標としたのは「既存システムに手を加えることなく各種データを集約するDWH(データウエアハウス)構築」と、DWHからの「データ可視化」だ。前者の接続・事前集計をITベンダー・情報システム部門に委託し、後者の可視化・具現化は各部門で実施することに決めた。

データ連携・利活用に向けた取り組みイメージ

しかし、それを実行しようとすると“現場”からさまざまな反発が起こった。例えば製造・品質保証などの現場はこれまでのやり方・形式に慣れていることから「Excelでやった方が早い」「自分の仕事が奪われる」といった意見が噴出。情報システム部門もまた「基幹システム・DBの元データが変わってしまうのではないか」との不安を抱えた。

そこで奥山氏は「自動でつながれば工数が削減でき、“あなた”はもっと付加価値の高い業務に集中できる」「DBへの書き込みはしないし取り組むタイミングは配慮する。“あなた”のデータを最大限活用する」と現場に寄り添う姿勢を示し、現場の懸念にも丁寧に応えていったという。

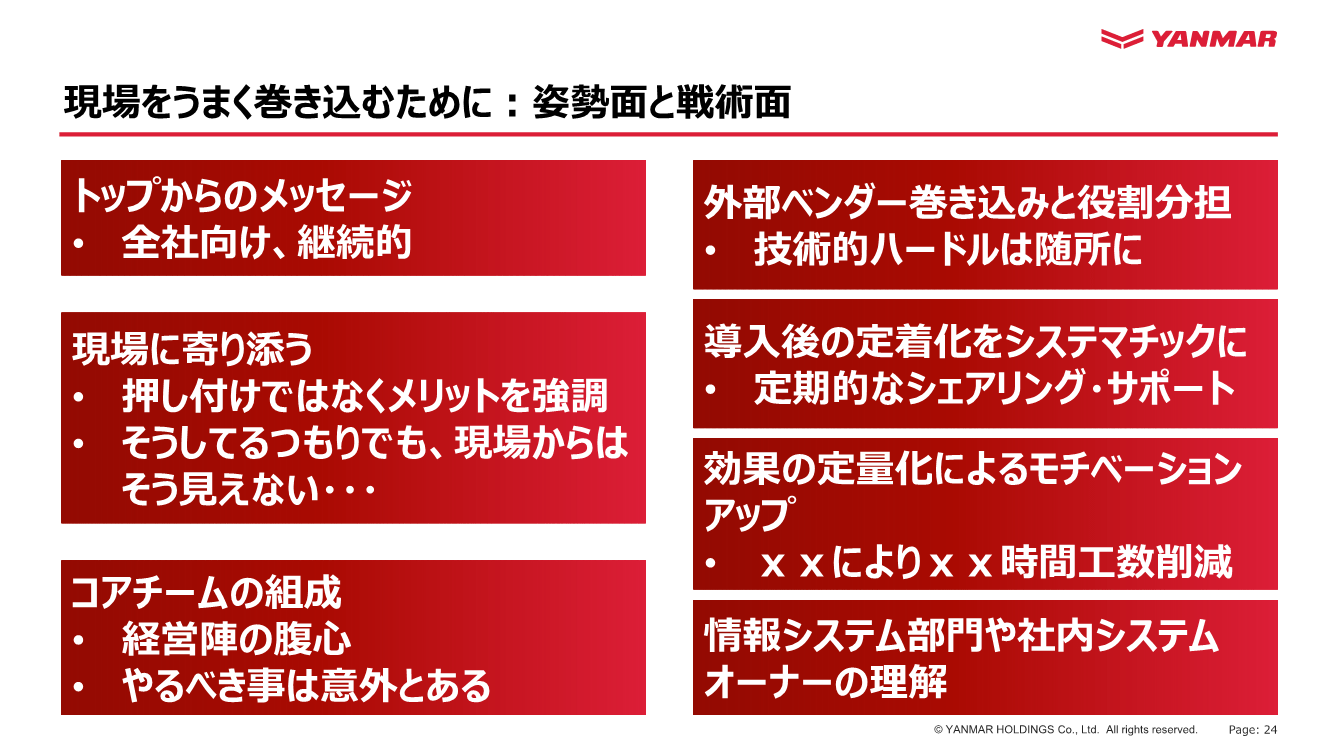

奥山氏はキーノートスピーチの最後に「現場をうまく巻き込む姿勢・戦術」として、以下の3点を挙げた。

「デジタル戦略がトップダウンだけではうまくいかないのはその通りですが、トップからのメッセージを全社的・継続的に送らないと、現場は自分たちが見捨てられたような気持ちになります。また、このようなデジタル戦略を、中間層・部課長層がさめた目でみているケースもあるが、トップと現場の両方が盛り上がり、“サンドウィッチ”状態になることで、その層の人たちもおのずと盛り上がることを期待してました」(奥山氏)

「本社からの指令でデジタル化に向けて動いてみたが、自分にメリットのある見返りがなかった、というようなことを現場の多くが過去に体験しています。現場にいる人間にとってふに落ちる戦略・施策にするためにも、押しつけではなく現場のメリットを強調すべきです」(奥山氏)

「デジタル戦略でやるべきことはたくさんあり、全てを1人で実行するのは無理です。そのため経営陣の腹心となるコアチームを組成することが重要です。チームといっても大所帯にする必要はなく、とりあえず1人を配置し、2人、3人と増やしていけばよいと思います」(奥山氏)

「現場をうまく巻き込むために:姿勢面と戦術面」(イベントの共有スライドより)

奥山氏によるキーノートスピーチ後は、パネルディスカッション「経営と現場で価値を共有するデータマネジメントとは」が行われた。ここでは奥山氏にヤンマー建機の品質保証部部長の大橋哲博氏、戦略部DX推進グループ 兼 品質保証部品質企画グループ課長の田中重信氏を加え、ヤンマーのデジタル戦略における“現場”視点の体験談が語られた。

1984年にヤンマー建機へ入社し製造、開発、資材と多くの部門を経験した後、2018年に品質保証部 部長に就任。市場品質問題の対応や顧客満足度向上に取り組む。また、市場品質情報をデータ化して生産品質向上、新商品開発プロセスへ展開することで商品品質向上の役割も担当。多くの経験から各部門がもつデータを有効活用することで課題解決や経営判断のスピードアップと質の向上に貢献できること、また働き方改革にも繋がると判断し「データは経験を補う」「集計は仕事ではない」という徹底した考えのもとデータ活用を積極的に推進中。

前職でMotionBoardと出会い、2020年ヤンマー建機へ入社。品質保証部でデータの課題感を持つ大橋氏と出会いデータ活用の取組をスタート。部門間データ連携のハブの役割を担い社内の「データ活用推進者」として活動。現在はDX推進部門を主に担当しデータ活用を更に加速させるべく奮闘中。22年7月にはData Driven Meister(※) 2022を受賞。ユーザーコミュニティ nest Working Groupにおいて「nest九州沖縄」「製造業データ活用ワーキンググループ」のリーダーを務める。

※Data Driven Meisterの詳細はこちら

そもそもヤンマーデジタル戦略の発端は、田中氏・大橋氏の在籍する品質保証部にある。両者は当時を次のように振り返った。

田中:かつて品質保証部では、個別システムの中にさまざまなデータが存在していました。特に多かったのは、個人が所有しているExcelデータで、しかもいろいろなバージョンが存在していました。品質会議前になると、部員はExcelと格闘していました。

本来的に品質保証部が大事しなければいけないのは、Fコストなどを用いた判断・分析です。しかし、前述のようなデータがばらばらに存在する状態だったため、当時の部員がやっていたのは集計作業です。そこで品質保証部に着任した私は、部独自の施策としてデータ活用を推進することにします。具体的にはDr.SumとMotionBoardを使い、部に散在するデータを集約・一元化しました。教育も行いながら、部員の誰もがそれを使える状態にしました。

大橋:品質保証部の目線としてデータの重要性が徐々に浸透していったと思います。そのときはまだ部内の取り組みだったため「これを経営的にどう生かせるのか。データを使えばどのような経営判断が下せるのか」という観点までは、発想が及んでいませんでした。しかし、それでも「データをつなぐ」ことで品質保証部が判断できることの幅は確実に広がっていきました。

田中:そうこうしているうちに、私たちの取り組みを聞きつけた別部門がデータ活用に興味を持ち始めました。特に品質保証部と同じようにExcel作業に忙殺されていた生産系の人たちが非常に貪欲で、本当にたくさんの要望が出てきました。自分たちの周辺で活用の幅が広がると、やがては全社からデータ連携を望む声が上がり、そのための全社横断WGも立ち上げました。

大橋:今後は、品質保証部としてはデータ活用による「品質向上・予防・横展開」に努めていきたい。せっかく貯めたデータがあるので、新商品に同じ不具合を極力出させないことは大前提ですが、同時に事故・トラブルを未然に防ぐ観点から、未来志向のデータ活用もしていきたいと考えています。それら取り組みは当社海外工場にも展開し、同一品質の製品を世界中のお客様のもとへ提供したいと考えています。

以上を受け、奥山氏は今後の変革について次のように展望した。

奥山:DXのTransformationの部分を考えるのは、たしかに難しいことです。しかしそれを考えなければDXの意味がありません。過去には当社のみならず数多くの企業でデジタル施策が展開されてきましたが、長期的な結果には結びついていないものが多い印象です。DXは決して高度な技術・流行りの技術を使うのが、目的ではありません。RPAのようなベーシックな仕組みでも、現場に合わせながら活用しそこから成果が出るのなら、それでもよいと思います。今後も生産現場や職場のメンバーがデジタルのメリットを感じ、笑顔になれる変革にしていきたいと考えています。もちろん経営者にも笑顔になってもらう必要がありますが、やはり現場の笑顔が最重要だと思っています。

後編ではアクセンチュア株式会社の伊吹山秋彦氏とSKJ総合税理士事務所の袖山喜久造氏による基調講演、ウイングアーク1stによる企業講演の内容をお伝えする。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/安田 PHOTO:野口岳彦 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。