INDEX

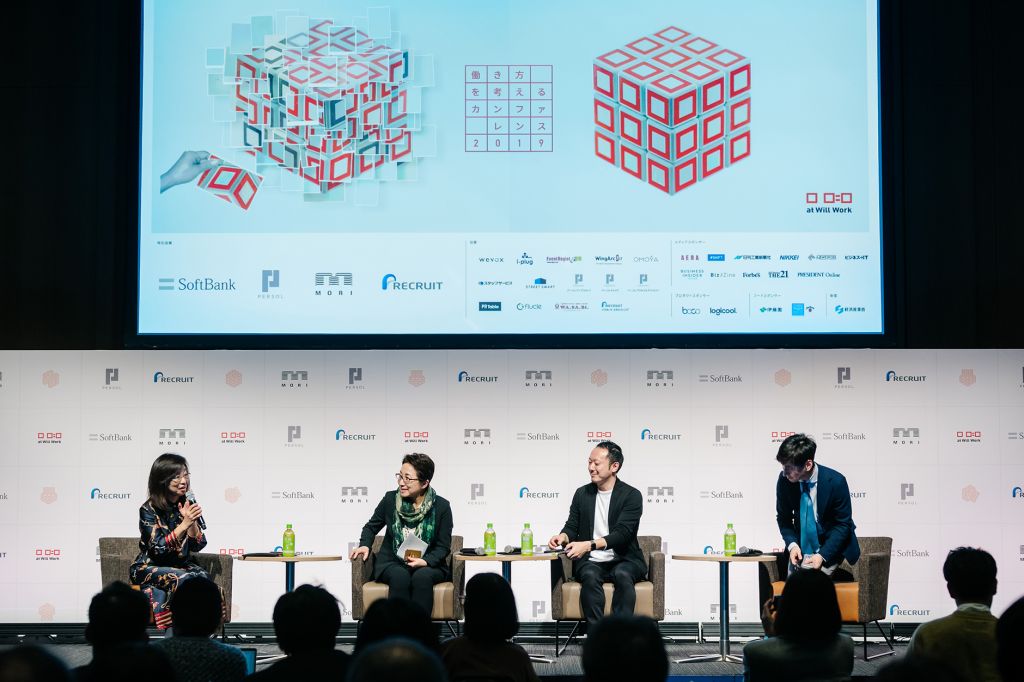

2019年2月20日、虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区)にて、一般社団法人at Will Workによる“人”と“企業”と“働き方”の今と未来を考える「働き方を考えるカンファレンス2019」が開催された。テーマは「働くをひも解く」。政府などの働き掛けが実り、今や7割の企業が取り組むと言われている「働き方改革」だが、各企業の現場では試行錯誤が続く。同日実施されたパネルディスカッションでは、日本特有とも言われ、働き方改革本丸の長時間労働に迫った。

・朝日新聞出版 AERA編集長 片桐圭子氏(ファシリテーター)

・育キャリカレッジ/株式会社MANABICIA パートナー兼チーフメンター 安藤知子氏

・デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 Digital HR Leader 田中公康氏

・ウイングアーク1st株式会社マーケティング統括部統括部長 兼 経営戦略担当久我温紀氏

片桐:私は『AERA』という雑誌の編集長をしています。『AERA』は雇用機会均等法施行前後の1998年に創刊以来30年間、働き方を大きなテーマとしてききました。本日は雑誌をつくるイメージで皆さんに質問させていただきたいと思います。今日のテーマは「働き方をひも解く」というものです。

朝日新聞出版 AERA編集長 片桐圭子氏

片桐:ここではまず、日本人の働き方を象徴する「長時間労働」に着目してみたいと思います。「長時間労働」はずっと問題視されていながら、なかなかすっきりと解消できていません。ただ、私が子供だった1970年代ごろのことを思い出してみると、父は、忙しいといわれている教員でしたが、一緒に夕食を食べることが多かった記憶があります。別になまけていたわけではなく、6時などには帰宅していた記憶があります。ですから私は、この日本人の忙しすぎる働き方や長時間労働は、そんなに昔からあったものではないと思うんです。皆さんはどう思われますか。

安藤:私も父親のことを思い返すと、いわゆる企業戦士と呼ばれていた人たちで猛烈に働いていました。おそらく私が小さいころは、土曜日も休みではなかったはずです。とはいえ、夜中まで帰ってこなかったかというとそんなことはあまりなかったと思います。むしろ、私が社会人になって、バブルのちょっと前ぐらいのころですかね、24時間働けるかどうか、みたいなことが問われるようになった。

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 Digital HR Leader 田中公康氏

田中:そうですね、競争環境が激化したというか、「追われる意識」みたいなものが増していったと思います。テクノロジーの進化がグローバル化を推し進めて、それによってずっと働ける環境が出来上がっていったんだと思います。例えば、海外に合わせると日本が夜とか朝になりますから、海外とのテレカンファレンスが夜の10時からだったりして、そのために会社に残っていなければいけない、なんてことがありました。そんなふうにバブルのころは、成長のスピードとシンクロして24時間ずっと仕事が追いかけてくるという感覚でした。

片桐:久我さんはどうでしょうか。

久我:私の父親は個人事業主で母親は生け花の先生でした。家族が助け合って、生活と仕事がなんとか循環しているような忙しい環境だったと思います。何が今と違うのかと考えると、当時は忙しくても自分たちの生活がよくなっていくとか、発展していくものに貢献しているという意識が前提にあって、辛いことが問題視されない環境だったのではないかと思います。つまり当時の勝ちパターンのモデルというものがあったと思います。でも、今はその勝ちパターンのモデルが壊れているのに、労働時間ばかり増やして生産を高めようとして疲弊している。そんな気がします。

片桐:おっしゃるとおりですね。今は新しい勝ちパターンどころか、どこに向かっているのかも分からず、ただ時間だけが奪われていく感覚かもしれませんね。

久我:ある調査によると、営業職業務時間の25%が事務作業に追われているというデータがあります。つまり、成果を出すような仕事に労働資源を投入できていないわけです。労働時間を単に増やすという発想ではなく、機械的な作業はテクノロジーに任せて、人が人らしい働き方や成果につながるような動き方に投資をしていくという仕組みで働き方を変えていけるんじゃないかと思っています。

田中:今のお話は重要だと思います。ありがちなのは気合と根性でやるというパターンです。私はお客様から働き方改革の方針を聞いたりするのですが、最初のうちはいいんですが、続かない。成果が見えないから疲れちゃう。その意味ではデータで可視化するのは大切だと思います。さらに重要なのは生き生きと働けているという感覚ですね。楽しいと感じている時はストレスを感じませんから。それがやらされているとか、この仕事に飽きたという感覚になった途端、急に疲れたり、ストレスを感じてしまったりします。

片桐:実は私たちの組織でも同様の課題を抱えています(笑)皆さんはいかがでしょうか。日本の組織は、業績が悪くなったりすると引き締めにかかるじゃないですか。ルールを厳しくて縛っていくみたいな感じになりがちですが、本当は、ゴールがちゃんと示されていれば伸びていくと思うんですが。安藤さんは海外のご経験もおありだと思いますが、この点はいかがですか。

安藤:日本の労働者が長時間労働だと言いますが、海外の人が働いていないわけじゃないんです。例えば、長期間バカンスを取るので有名なフランス人ですら、企業の第一線で働いている人間が、本当にお昼休みを2時間取っているかといったら、絶対に取っていません。お昼からワインも飲んでいません(笑)。ものすごくみんな働いています。

育キャリカレッジ/株式会社MANABICIA パートナー兼チーフメンター 安藤知子氏

データがあるわけではありませんが、第一線で働いている人の労働時間は、直感的には日本人とそれほど変わらないと思います。ただ、違いがあるとしたら、彼らは「自分で決めている」という点。ここまでは働くと自分で決めているんです。さっき田中さんがおっしゃっていましたが、便利なものがどんどんでてきて、われわれをより忙しくしていると思います。大切なのは、「自分で自分を律する」ということだと思うんですね。ある意味、昔はどこかで強制終了しなければいけない物理的な壁があったと思うんです。でも今は便利なツールのおかげで、強制終了のきっかけがなくなってしまった。だから自分の働き方は自分で決めないといけない、「自分で自分を律する」ことが必要なのだと思います。

片桐:私が以前取材した企業の方で、2カ月間休暇を取るという方がいたんですが、実際は2カ月休んでいるわけではなくて、要所要所でメールの返事もしているんです。事実、私がメールを送った時も返ってきました。

安藤:確かに海外の人たちは、夏休みは3週間家族と一緒にバカンスを取ります。でも、その間に急ぎのメールが来たらきちんと対応します、そういう感じです。おっしゃるように自分で決めてやっている感じですね。

ウイングアーク1st株式会社マーケティング統括部統括部長 兼 経営戦略担当久我温紀氏

片桐:自分で決めるというのは、精神面から見てもいいことですね。そういうこともデータで可視化できるものですか。

久我:「自分で決める」とは大事ですよね。そして、その際に、同様に大事なのは判断基準だと思います。例えば、この「目的」を達成できればOKというふうに明確になっていれば、アクションを自分で判断できるはずです。ここでデータが有用です。ただ、多くの組織では、これを達成したらOKというふうに「目的」をきちんと示せているか疑問です。日本においては「目的」ではなく「手段と方法」を評価の対象にしてきた傾向があります。例えば、売り上げを上げることが「目的」ではなく、営業電話を100件したらOKといった具合に「手段と方法」を評価する。そうではなく、できる限り、自分がこうしたい、これをやってみたらどうかと考えてチャレンジできるようにして、手段は自由に選べたほうがいいと思っています。そしてそれがやりがいにつながっていく。手段が目的化されている組織は疲弊していくだろうと、実体験からも感じます。

片桐:たしかに100件電話をかけたからといっても成果につながるとは限らないですからね。

久我:そうなんです。100件商談に行こうと思えば営業は予定を入れられる。ただ、お客様のためになるバリューを理解した提案に時間を割いていった方がお客様にとっても、会社とっても価値があります。そこに価値の循環ができて付加価値が生まれて、ビジネスが成功していくというモデルができます。

田中:人間はロボットではないので、決められたタスクを全部こなしなさいと言われると疲れてしまいますからもたないと思うんです。逆にそこはロボット化するなどテクノロジーをうまく使って回していくイメージです。ただ重要なのは、先ほどあった裁量の問題ですね。これは自由と責任が表裏一体で難題です。「こことここに行け」と言われて、「行きました。これでいいんですよね」と指示に従っていた方が楽ですから。でも、そこを打破しないと成長もしないし、裁量もないということですね。

片桐:組織というか、チームの成熟度のフェーズみたいなものによって、そのバランスが変わってくる感じですね。

田中:そうですね。働き方改革の議論でありがちなのが、「サボるんじゃないか」という議論です。でもお話しにあったように、目的が共有でき、スタッフがそれに自らコミットしてくれれば、あとはどういう手段を使っても、サボっても過程は関係なくなります。ですから、何のために働くのかというところをきちんと議論することが大事ですね。

久我:私はいつも働くことについて考えるとき、原始時代のことを考えます。お腹が空いたら食べ物を取りに行きますし、水をくみにいきます。それを面倒くさがってやらないということはあり得ません。目的がはっきりしているんです。それが現代は分かりづらくなっているのかなと思っています。要は獲物をしとめればいいわけですが、手段とかやり方、お作法にこだわり過ぎて、結局自分たちの組織が何をなし遂げなければいけないのか見えなくなっているのだと思います。やり方を自分で考えなければいけないからハードかもしれないけど楽しい。自分にしかできないやり方を考え出せるし、このやり方でないといけませんよという指示もない。

片桐:「この獲物を取ってきなさい」というのはある程度組織が決め、やり方は個人が決めるということですね。

久我:そうです。ただ、これでなければならないと画一的なものはなく、そこにあるのはそれぞれの会社の文化だと思います。自分たちで合意するプロセスというのを大事にしていく組織であればそれでもいいわけです。それは、組織とか文化、成長フェーズによって手段が決まってくると思います。

片桐:具体的にご紹介いただける事例はありますか。

久我:われわれの会社の話になりますが、比較的小さい組織であった創業当時は本当にあうんの呼吸で、意思が伝達されている状態でした。つまり意思の疎通にパワーがかからない状態でした。ただ、大きな組織になっていくと、意思疎通のためのパワーがすごくかかるようになってきました。「今、会社はこういう状況なんだよ」や「自分たちの事業はこういう状態なんだよ」ということを組織全体に行き渡らせるためには、ある程度パワーが必要になってきます。20人ぐらいの時は何も考えずにできていましたが、今は組織のメカニズムをつくるということがものすごく大事だと実感しています。

田中:人数が少ないとコミュニケーションや意思の疎通がしやすいというのは、おっしゃる通りですね。加えて、ベンチャーなら、思いが一致していますから意思の疎通は容易だと思います。ただ、規模が大きくなると、いろいろな考え方も入ってきます。会社の成長に合わせて人材も増やしていくことになるので、大事にしたいところを意識しながら採用を進め、全体の方向性を整えていくというのは大変なことです。その時に数字は分かりやすい指標ですから、自分たちがやりたいことをある意味言語化して営業活動に反映するために、数字による可視化はすごく有効だと思います。

安藤:「自分たちで考える」という文化は、当然自由と責任の原則の下ではありますが、一般的に外資にはあると思います。例えば私の在籍した企業では、人数は簡単に増やさないと言っていました。「人間は、増えれば増えただけ仕事をつくるものだ」、というのがその企業の考え方で、「人は自分の存在を示すために仕事をつくるため、人数は増やさない。人数を増やさなければ、人は本当に必要なことをみずから選んでやるはずだ」と言っていました。そうして自分たちで考えて工夫しなさいということだと捉えています。ですから、先ほどの「強制終了の手段がなければ、自分で自分の働き方を決める」ということにもつながりますが、「自分がどうしたいか?」ということは自分で考えようということだと思います。自分のキャリアは自分の人生の一部だと思いますし、そこに働き方がついてくるわけですから。

私は日本人の働き方はすごくいいところもいっぱいあると思っています。ただ、これから日本が世界の中で生きていく中で、ここだけは変えなきゃだめだろうと思っているのは「同調性」です。「協調性」はあっていいと思いますが、今の日本人はあまりにも「隣と一緒でいたい」という同調性が強すぎると思います。これは働き方に直結する特徴としていろいろな局面で表れます。

一つ目は、日本人は引き算が苦手ということ。ですから、物事を意図的に「やらない」という決断ができません。日本人の基本的な考え方は全部積み上げ方式で、過去にやっていたものをやり続けながら、新しいことを上乗せしていくんです。時間はかかりますが、でき上がるものは素晴らしい。ただ、求められていなくても120%の完成度を目指してしまうため、みんな疲弊してしまう。

二つ目は、決定的にプロセスを考え抜くまで走り出さないこと。プロジェクトがスタートする前に、オプションのA、B、Cがある時、そのA、B、Cで選ぶのではなく、A-1、A-2、次にB-1、B-2というオプションを三つぐらい先まで全部みんなで議論して、シミュレーションした上で、「よし、じゃあAで行こう」というふうに動く。

三つ目は、横串を刺すのがものすごく好きだということ。全体の気配を感じながらみんなで目標に向かって動いていく。これも別に悪いことではありません。日本ではよく「横串を刺す」という言葉を使いますが、これを欧米人に説明してもなかなか伝わりません。どちらかというと「同調性」の下に思考停止に近い状態になってしまう。ここから抜け出さないと自由になれないのではと思います。

片桐:日本人は幼いころから「ところで君は何がやりたいんだ?」ということを全然聞かれないで育ってきているというところもありますね。

安藤:そうですね。私は最初に日本の会社にいて、次に外資に行きました。外資がいいと言うつもりはありませんが、何が違うかというと、いろいろとデータを見せて、状況はこうなっていますと説明すると、最後に必ず「で、君はどうしたいんだい?」と聞かれることです。それは職責のレベルに関係ありません。その担当者も同じことを聞かれてきたんだと思います。

片桐:今の若い会社はどうなんでしょうか。

久我:そうですね、われわれもその部分は意識的に活動しています。私も面談の時にはそれを聞くようにしていますし、その上で、企業のミッションとスタッフのキャリアをどう重ねていけるのかということを考えます。ただ、安藤さんがおっしゃるように、「何がやりたい?」と聞くと、答えられない人は多いですね。それは多分、自問自答して考えながら働く余裕がないのか、そもそも今までそういう問いを受けてこなかったかのどちらかで、上司や会社そのものの問題かもしれません。企業のトップにおいても「本当は何がやりたいのか?」と聞かれて答えられる人がどれほどいるのかと思います。

片桐:おっしゃる通りですね。

田中:今の話を聞いていて思うのは、これがやりたいということがあれば自ら「やらせてくれ」と申し出て実行する。そこからフィードバック得るという循環のイメージですね。

安藤:日本はなかなか教育環境でも自分の意見を求められない。それが変わっていくといいなと思っています。ただ、私は「希望的な観測」も持っています。自分が何をしたいかが全くないのではなくて、それはたまたま聞かれていなかったから明確になっていないだけだと思うんです。生きている以上、何が好きで何がやりたくて、何にわくわくするのかを必ず持っていると思います。そういう教育を受けてこなかったことを悲観してもしようがないので、今からでも考えればよいと思っています。

久我:そうですね。海外では、スティーブジョブズがアップルでアイフォーンをつくりました。けれど、日本でもソニーがトランジスタラジオを、立石電機、今のオムロンが券売機をつくった。ものすごくイノベーティブな仕事していたはずで、日本人はだめだという話にはならない、「希望的な観測」ができるのではないかと思っています。

片桐:お話は尽きませんが、お時間が過ぎてしまいました。本日はありがとうございました。

当日会場ではパネルセッションと同時に、スクリーン上でのグラフィックレコーディングも実施され、リアルタイムに議論の内容が視覚的に可視化される取り組みもなされ、来場者の理解をより促進した。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!