目次

第2回目は株式会社ワコール 森本秀治氏との対談。ワコールホールディングスは、アパレルメーカーとして唯一、「DX 注目企業2021」に選出された。情報システム部門がDXをリードし、顧客体験をデジタルで革新し、さらにビジネスモデル創造を推進している。その取り組みの中心人物が、同社の執行役員 グループIT推進担当 兼 株式会社ワコール 執行役員 IT統括部長 森本秀治氏だ。

NPO法人CIO Loungeの矢島孝應氏が、森本氏との対談を通して、長引くコロナ禍で、企業のビジネスモデルやワークスタイルそのものが大きく変革している今、CIOをはじめIT責任者に求められる「仕事」とは何かに迫った。

ワコールといえば、誰もが知る、女性向けインナーウェアのトップブランドだ。1946年に創業者・塚本幸一氏が「和江商事」として創業。「世界一の下着メーカーを目指す」という志のもとで商品開発・販売を進め、70年以上にわたって女性用インナーウェアの代名詞として認知され続けてきた。2005年には会社分割により持ち株会社制に移行。株式会社ワコールは、ホールディングス(HD)の中核事業会社となっている。

Wacoal Museum of Beauty

創業以来、「世の女性に美しくなって貰う」ことを目標として掲げ、歩んできたワコールの歴史を、見て、知り、体験できる施設。館内には、女性下着を取り扱う起点となった「ブラパット」から創業以来の代表的な商品、最新の人間工学に基づいた商品までを展示。親子2世代にわたり、ワコール製品を利用したお客様からの感謝の手紙も大切に飾られている。

ワコールグループのDXへの取り組みは、同社の企業価値向上に向けた組織能力の進化をスローガンに、成長戦略と軌を一にして進められてきた。とりわけ「顧客起点で独自のサービスを成長させる」ことを目的とした新しい接客サービス「3D smart & try」は、デジタル技術を活用するという着眼と姿勢が高く評価され、2021年には経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション(DX)銘柄」における「DX 注目企業2021」に選ばれた。

そのワコールグループのITを統括する森本氏を迎えた今回の対談。最初のトピックは、コロナ禍におけるリアル店舗でのデジタル接客だ。

矢島 2020年の緊急事態宣言で、企業の周辺では非常に大きな変化が起こりました。特にアパレル業界では店舗の休業・営業時間短縮など大変だったと思いますが、御社ではどのような影響がありましたか。

森本 緊急事態宣言下で街がほぼロックダウン状態となり、ワコールグループでも多くの店舗で休業・営業時間短縮を余儀なくされました。第5波が沈静化してきた2021年10〜11月ごろからやっと人出は戻りつつありますが、2021年12月時点では、まだ完全には戻っていない状態です。ワコールHDの2021年3月期連結決算は、創業来初の赤字となりました。

矢島 これまで経験したことのない危機を乗り越える上でも、ITやデジタルに対する期待が社内の各層で高まっていると思います。森本さんからご覧になって、どのような新しい動きがありますか。

森本 当社は、製品の高い品質やブランドの高級感で、幅広い年齢層のお客様からご評価をいただいてきました。しかし若年層に関しては、なかなか思うような認知が得られないことから、デジタルを使った新しい顧客接点の拡大が、かねてからの課題となっていました。こうした経緯から、急に新しい動きが出てきたというよりも、コロナ禍を機に、これまで進めてきたデジタル化への意欲や周囲からの注目度が急激に高まったという印象です。

矢島 現在進めているデジタル施策の中で、特に注目すべき取り組みやソリューションをご紹介ください。

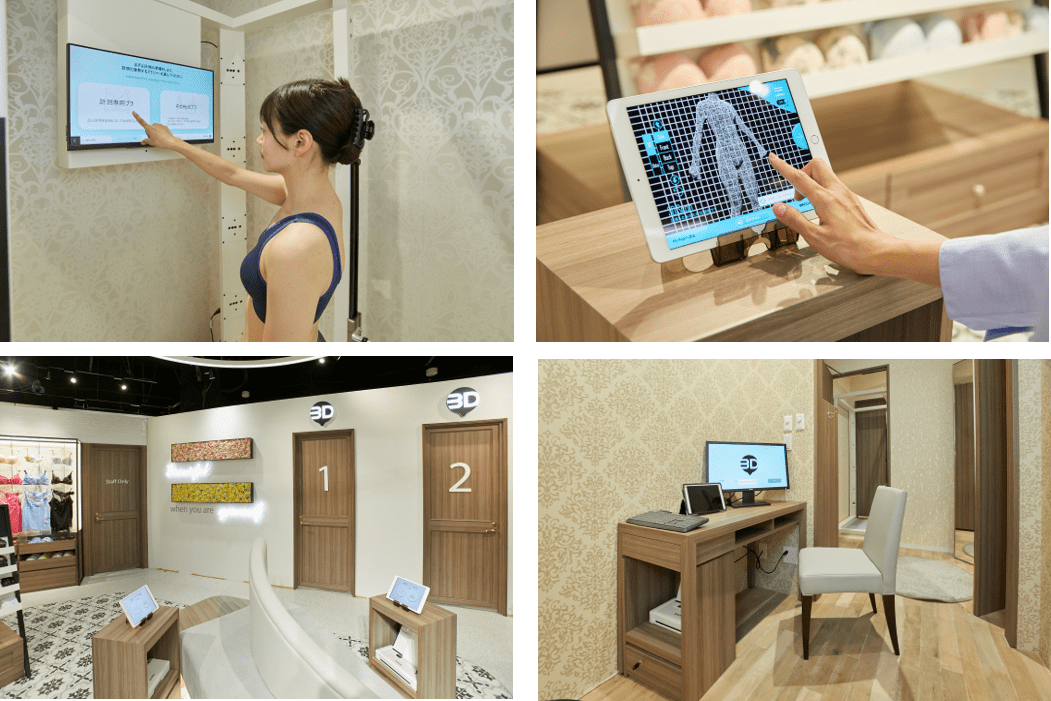

森本 ワコール店舗では、すでに2019年より「3D smart & try」というデジタルソリューションを導入してきました。これは、「全身150万の点群を、わずか5秒でセルフ計測できるボディスキャナー」の計測データをもとに、そのお客様に合った商品をAIがレコメンドするサービスです。

3D smart & tryの設置された店舗に予約してお越しいただけば、基本的に自由にご利用になれます。また計測データをもとに、店内備え付けのタブレットで体型分析をしたり、あるいは過去のデータと比較したりすることで、ボディケアにもご活用いただけます。さらに、ご希望のお客様には店舗でのカウンセリングも行っています。

ワコールが独自に開発した新しい接客サービス「3D smart & try」は、ストレスフリーに、お客様の望むスタイルでインナーウェア選びが体験できる次世代インナーウェアショップ。3Dボディスキャナーと接客AI(人工知能)の組み合わせによって、サイズ・体型などによるお悩みや、デザイン・シルエットなどの好みに対応した最適なブラジャーを、数多くある商品の中から絞り込んで提案される。新型コロナウイルス感染症をきっかけに誕生した「非接触」という社会のニーズに適合した結果、2021年3月末までに5万人を超えるお客様が本サービスを体験し、そのうち約3割が購買に至っている。

また、3D smart & tryは当社が開発した技術ですが、他社とのコラボレーションも始まっています。例えば、伊勢丹新宿店内にあるアウターウェア売り場でも、「Match Palette powered by 3D smart & try」という形で導入されています。

矢島 セルフ計測ならば、非接触の接客が可能です。昨今は感染症対策として非接触ソリューションが社会的にも注目されていますが、御社はコロナ禍が始まる2年も前にすでに実用化していたということですね。どのようなきっかけで、3D smart & tryの開発が始まったのでしょうか。

森本 当社では店頭に立つ販売員のことを「BA(ビューティーアドバイザー)」と呼びます。彼女たちは「神の手」を持つとも言われ、フィッティングルーム内でお客様の身体に直接触れながらコミュニケーションを図り、最適な商品をコンサルティングしていくプロフェッショナルです。

しかし、フィッティングルーム内でお客様は裸に近い状態なので、たとえ女性同士でも、コミュニケーションやコンサルティングに心理的ハードルが生じることがあります。そこで、計測ルーム内に誰も入れることなく、全身のデータをセルフ計測できるソリューションとして、3D smart & tryを開発・導入したのです。

矢島 コロナ禍で、3D smart & tryへの認知度や活用度が、これまで以上にアップしたのではないでしょうか。

森本 狭い空間で密を避けて、納得のいくまでボディチェックから最適な商品のご検討までが行えるとあって、現在も導入店舗ではなかなか予約が取れない状況です。3D smart & tryが、コロナ禍でもお客様の積極的な購買行動を支えているのは確実です。

矢島 コロナ禍ではリモートワークなど、デジタルを活用した働き方改革も加速しました。御社の場合は、いかがでしょう。

森本 素材や商品の手ざわりや感覚を大切にするファッション業界はどうしても対面を重視する傾向があり、当社もこれまでは長らくアナログな会社だったのです。例えば、上司に会議のアポイントメントを取るにも、その都度、電話しなければならなかったり、そのためにわざわざ対面で会いに行ったりというのが、当たり前の風土でした。

転機となったのは、やはりコロナ禍です。ちょうどその時期、社内ではMicrosoft Office365の導入を進めていました。そこで、まずは役員間のコミュニケーションをMicrosoft Teamsに切り替えて、リモートに移行しました。

矢島 役員からデジタルコミュニケーションへの移行が始まったというのも、まれなパターンではありませんか。

森本 緊急事態宣言が発出された当初はワコール店舗の休業が相次ぎ、もし店頭販売員に感染者が発生すれば、すぐに百貨店などとの連絡や交渉も行わなければならないため、本当に毎日何らかの役員判断が必要な状況でした。Microsoft Teams への移行も、こうした不測の事態に備えて、常に役員間のコミュニケーションを確保しておく必要に迫られたからです。しかし、そうして役員が日常的にデジタルツールを使っていれば、自然と一般の社員も使いやすい環境が整ってきます。結果的に、経営層から始めたことが功を奏し、一気に全社へ広がっていきました。

矢島 森本さんはワコールHDのグループIT推進担当であり、ワコールのIT統括部長でもあります。一般に2年くらい前までは、情報システム部門の重要な仕事といえば「基幹系システムの運用」や「ERPへの転換」などでした。しかし現在は、ここまでの森本さんのお話にあるように、デジタル活用によるお客様接点の強化、そして働き方改革がメインテーマに変わってきています。

森本 私も5年くらい前までは、情報システム担当者として「森本、金使いすぎや」などと上層部から怒られていました(笑)。しかし今の時代、企業は新しいビジネスを始めなければいけないし、新しいビジネスを始めるには従来の縦割り組織を機能別組織に変革しなければならない。そうした転換期を迎えて、企業におけるシステムと情報システム部門の価値が大きく見直されているように思います。

矢島 それは情報システム部門と御社の DXの取り組みに、追い風になり得ると感じますか。

森本 はい。例えば今、自社で内作した製品設計やCADシステムの刷新を進めています。億単位の費用がかかるので、安価なアパレル業界汎用パッケージを導入すべきでは?との議論もあったのですが、着用後の造形美や繊細なフィッティングといったワコール品質を保ちつつ、先ほどの3Dスキャナーで集まってくる体型データとの連携なども視野に入れると自社開発を継続すべきとの判断に至りました。これは、単に機能をカスタマイズするというよりは、これまでのシステムが「コスト」扱いだったのに対して、これからのシステムは、顧客満足度を高めて市場を獲得していくための「投資」に変わったことを意味します。社内的にもそれが認められつつあると考えています。

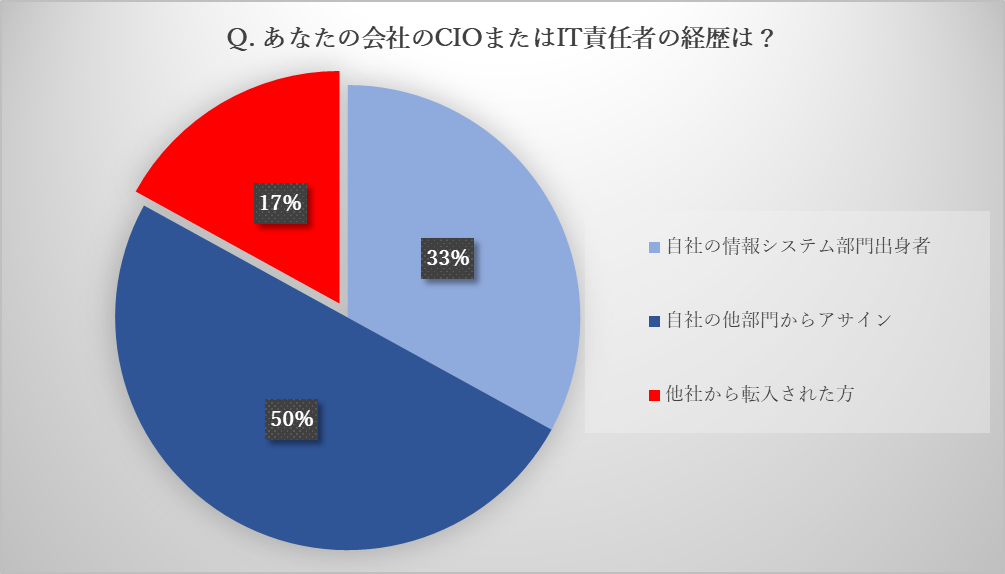

矢島 今言われたことは、まさに昨今の経営者のマインドの変化からも感じ取ることができます。CIO Loungeでは2021年9月にアンケート調査を行ったのですが、回答企業の「CIOもしくはIT責任者の経歴」として最も多かったのは「自社の他部門からアサイン」で50%。次に多かったのは「自社の情報システム部門出身者」で33%。しかし、それ以外に「他社から転入された方」が17%もいました。これまでのように情報システムを間接コストと見ていたら、社外から人材を招くという発想にはなりません。ここからも「IT は成長のためのツール」であり、積極的な投資対象だという経営者の意識の変化が見て取れます。

森本 私自身はプロパーのIT責任者ですが、興味深いデータですね。それだけ自分たちの担う役割が大きくなっていると思うと、うれしさと同時に気持ちが引き締まる思いです。

矢島 8年前、私が三洋電機からヤンマーへ、ビジネスシステム部長として移籍した時は、日本経済新聞には「異色の転職」などと書かれて珍しがられました。当時に比べると、この17%という数字は驚くほど高い比率です。これこそは、経営者がIT・デジタルによる変革を求めていることの表れではないでしょうか。私はゴルフが趣味で、スコアが伸びないときにはクラブを買い換えます。日本の経営者も、「今の体制のままじゃダメだ!」となって、社外から腕の立つリーダーを招いているのかもしれません。

矢島 2000年ごろ、多くの企業でそれまで総務部が担当していた電話やテレビ会議、複合機といったものが、全てネットワーク化されました。すると情報システム部と総務部の両者が互いに「これはそっちの仕事だ!」と押しつけ合うバトルが起こった。今もそれに近い状況はあるのではないでしょうか。特にコロナ禍の情報システム部門は、市場・業界・お客様それぞれとの連携を求められ、その上で社内システムまで担当しなければいけない。結果として情報システム部門の業務範囲が年々拡大し、リソースも足りなくなってきています。

森本 間違いなく、経営的にも社内的にも情報システムに対する期待が高まっていて、それに応えるだけの人員確保やスキルアップは急務です。しかし、DXはもちろん業務上のデジタル活用はIT 部門だけではできません。その意味で、社員全般のITリテラシーを必要十分なレベルまで引き上げることは、今後の重要な課題になってきます。

矢島 おっしゃる通りです。社内の全部門に対し、いかにITリテラシーを高める教育を行うかが、IT責任者と情報システム部門に問われています。そのためには、ITマネジメントやITガバナンスを、経営陣や管理者のもと全社統一で行う一方、教育の実行・推進は現場ごとにローカライズすべきだと考えています。

森本 同感ですね。その業務の部門や領域ごとに、必要な知識もスキルも異なってきますから。そこを「全社一丸で」とくくってしまうと、いたずらに社員の負荷を増やし、「何のための勉強なのか」腹落ちできずに、かえってモチベーションを下げかねません。

矢島 3年前、私はヤンマーで「全社員SE化」の方針を打ち出しました。とはいっても、別に全社員にコーディングスキルを求めたわけではないのです。今はRPAにしてもチャットボットにしても、ローコード&ノーコードで使えるツールがたくさんあります。そうしたテクノロジーを、全社員に積極的に活用する経験をして欲しいというのが狙いでした。

森本 なるほど。何も本格的なプログラムを書ける必要はなくて、「SEになった気分で」どんどんデジタルを仕事に使ってみようという、社員の皆さんへの呼びかけを「全社員SE」というキーワードに託したわけですね。

矢島 当時から今に至るまで、まだまだIT 化・デジタル化の遅れている業界は、日本に数多く残っています。製造業を中心に、高度成長期の成功体験から脱却して、次のステップに進もうとしてもなかなか思い通りに進まない。しかし一方で、業界がどうあれDXを加速させている企業は、自分たちで工夫を凝らし努力を惜しまず推進しています。そうした意味でも、これからのワコールさんの動向を非常に楽しみにしています。

森本 ありがとうございます。取り組み過程のため、矢島さんの理想とされる「全社員SE化」には、まだまだこれからです。しかし、おそらく現在のワコールは、女性の体型データを日本で最も多く保有している会社です。こうしたデータの全社横断的な活用には、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えています。例えばこれまでは、売れ筋予測などはマーケティング部門の管轄でしたが、データという共通基盤が存在していれば、意欲さえあれば誰でもマーケティングの細かな変化を理解できます。そうなってきたら、企画部の人間も営業部の人間もマーケティングと無関係ではいられなくなるはずです。

矢島 やはり現場や市場に近い人間が担当した方が、データ分析の成果は出ます。店舗から遠く離れた本社のデスクで「このデータをどうやって活用しようか?」などと考えても、リアルな顧客にアピールする企画は出てきません。

森本 今はまだ、そうしたデータ活用基盤構築のための、さまざまなデータがようやく集まってきた段階です。それを本当に活用できるまでには、ITリテラシーやITマインドの醸成、そして必要な分析スキルの教育など乗り越えなければいけない課題もあります。ただ、全社的なデータの有効活用、そしてビジネスへの展開は、必ず実現したい施策です。もちろん当社のお客様データは非常にセンシティブな個人情報ですので、お客様に無断で使用することはありませんし、取り扱いには十分注意しています。データセキュリティーも、今後の最重要課題なのは言うまでもありません。

矢島 まさに全社を挙げて、デジタル活用のための新しい企業文化やマインドを育て、必要なテクノロジーや知識を社員の皆さんに習得してもらうために、IT リーダーと情報システム部門の役割はますます重要になってきますね。今後のご活躍を、大いに期待しています。

1979年松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社。三洋電機株式会社を経て2013年1月にヤンマー株式会社に入社。その間、アメリカ松下電器5年、松下電器系合弁会社取締役3年、三洋電機株式会社執行役員、関係会社社長3年を経験。ヤンマー株式会社入社後、執行役員ビジネスシステム部長就任。2018年6月に取締役就任。2020年5月退任。現在NPO法人CIO Lounge理事長。2021年5月よりウイングアーク1st株式会社社外取締役に就任。

「CIO Lounge」は、大手企業のCIO(最高情報責任者)やIT部門の責任者によって構成されるビジネスコミュニティ。「企業経営者と情報システム部門」および「企業とベンダー」の懸け橋となり、各企業の効率化と持続的成長に貢献することを理念としている。

1987年に株式会社ワコールに入社。入社後はパーソナルウェア部門で生産管理・営業担当などに従事したが、1990年、自ら希望してシステム部門へ異動し、同社の販売・物流システムなどを担当。1999年には同社福岡店 経理総務グループで汎用機オープン化への切り替えを手がけた。2000年から本社システム部門へ復帰し、社内システムのオープン化、DX化などを推進。2016年システム部門長(執行役員)に就任。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。