岡田氏は、ユニクロを運営する株式会社ファーストリテイリングに入社、黎明期と言われる頃から四半世紀にわたり、同社の業務改革に取り組んできた。その後、RIZAPグループ株式会社の取締役で事業基盤本部本部長を経て、2019年に企業の変革を支援する ISENSE株式会社を設立した。

設立当時について岡田氏は、「ISENSEを起業した時、特定のお客さまに対してサービスを提供していくようなビジネスは考えていませんでした。私が会社を立ち上げたら何が起こるのかに興味がありました。そうしたら、多くの経営者から相談を受けるようになり、それがビジネスになっていきました」と振り返る。

ISENSE株式会社 代表取締役社長 岡田 章二 氏

株式会社トリドールホールディングス 代表取締役社長 兼 CEOの粟田貴也氏もその一人だ。ISENSEは、同社のBPO改革などにも貢献した。他にも、国内の有名企業の変革支援も行っているが、ISENSE側から営業するというよりは、多くは顧客企業側から相談されて支援に至っているという。

「われわれはこのようなことができますと提示したり、私がこれまでやってきたキャリアをお客さまに見えるようにしたりしているだけです」と語る。岡田氏の「やってきたこと」は、まさにファーストリテイリングでの経験が大きいだろう。岡田氏が同社に入社したのは1993年である。

「私が学生のころは、まだコンピューターの仕事が確立していませんでした。私は、これからはコンピューターが仕事や人を助けるものに使われていく時代が来るんじゃないかと思い、学校でプログラミングを学んで就職しました」

新卒で入社したのはシステムインテグレーション企業だった。岡田氏はそこでSEとしてシステム開発に携わった。

「お客さまに恵まれて、仕事をいろいろと教えてもらいました。あるお客さまからは、生産管理、数量管理、さらには工場全体の製造の流れを学びました。それにより、データがどのように流れているのかといったことや、原材料の発注から製品ができて出荷するまでのプロセスが頭の中で描けるようになったのです」

しかし、その仕事を通して、ある悩みも抱えることになったという。発端は、過度な短サイクル化への流れだ。当時の日本の製造業は、必要な部品や原料を必要なときに納品させる「ジャストインタイム」が主流になりつつあった。

「ジャストインタイムのシステムをつくるプロジェクトに参加しました。ただ、本来は原材料のメーカーと最終製品を組み立てる工場がwin-winにならなければならないのに、しわ寄せが全部、下請けである原材料メーカーに行くのを目の当たりにしました。その構造をつくってしまったことですごく落ち込みました」

物流の2024年問題などにより、昨今ではジャストインタイムを見直す動きも出ている。岡田氏は図らずも、いずれサイロ化や下請けへのしわ寄せなどに至る「ひずみ」を、いち早く経験していたことになる。

「お客さまもメーカーもサプライヤーも、全部がwin-winになるようにデザインできる立場になりたいと思って会社を移りました。さらに、大きな会社よりも、なるべく小さい会社の方が、それを任せてもらえるのではないかと考え、ユニクロに入社したのです。同社では、サプライチェーンに広く関わることができ、社長の柳井さん(現・ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正氏)の直下で仕事をすることができました」

岡田氏が入社した当時、ユニクロの店舗数は70数店舗、本部の人員も60人程度だったという。今でこそ、グローバルなサプライチェーンを支えるITシステムでは世界有数の企業となったファーストリテイリングだが、当時は課題もあったという。

「私が入社したとき、ちょうど基幹系のシステムがリプレイスされたばかりでした。ところが、それが使いづらいと店舗から多くのクレームが寄せられていたのです。入社したばかりの私に与えられた任務は、『どうにかする』ことでした。システムを直すにも、まだ小売りの仕組みを把握していない。そこで、まずは店舗を回ってみました。すると、使えないと怒っている人がいる一方で、中には便利になったと言う人もいたのです。それはなぜか。原因は、業務を定義していなかったことにありました。店舗の業務や店長の業務、例えば、商品の出荷の業務、入荷の業務などの標準を定義せずにシステムをつくってしまっていたのです。まさに戦略がないのに道具だけあるという状態です。そこで私はシステムに手を入れることはぜず、店舗に張りついて、標準の業務を再定義し、それをマニュアルに落として各店に展開しました。そうしたら、クレームがなくなり、全員がシステムを使えるようになったのです」

こうしてつぶさに現場を調査し、システムを直すのではなく、オペレーションを直す選択をした。岡田氏はこの経験から、サプライチェーンに関わるシステムの見直しについて、業務の意義や定義、さらに、「その業務をやらなければいけないのか」といった根本の問いかけから入ることが多いという。

岡田氏はその後、24年間にわたりファーストリテイリングの業務改革にITの領域から携わり、業務システム部長、執行役員CIOなどを務めた。「会社がグローバルで急成長し、売り上げが100倍くらいになりました。柳井さんから学ばせて頂き非常に多く感謝しています」と振り返った。

日本企業の課題として、業務が縦割りになりサイロ化しがちであることがよく挙げられる。CIOや情シス部門もその課題に直面している。岡田氏はこれらをどのように捉えているのだろうか。

「自社の情シス部門について、『下請け的になっている、業務をあまり知らない』と語る経営者が少なくありません。業務が分かっていないので業務部門側に言われるままにシステムをつくったり、ベンダーを連れてきて見積もりを取る『手配師』のような仕事をしたりしていると嘆くのです。しかしそれは、経営者自身がそのように情シス部門を捉えている証だと思います。情シス部門の位置づけには、経営者の考え方が色濃く反映されます」

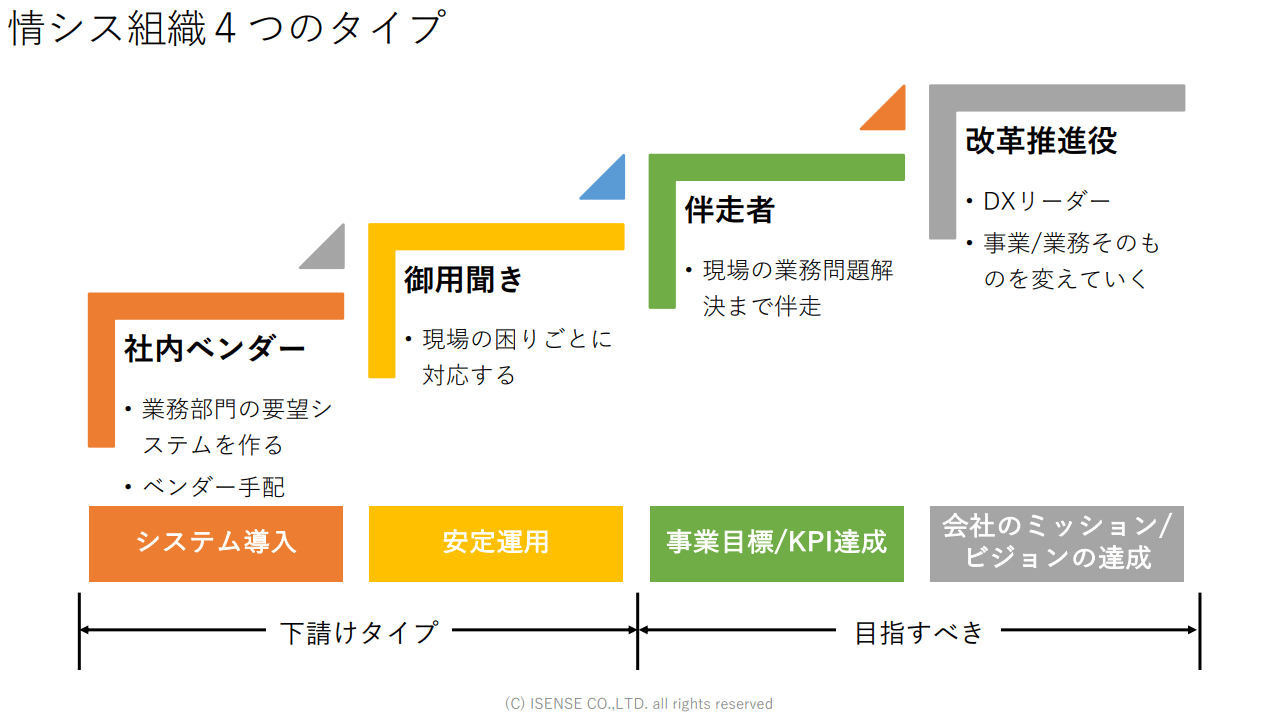

システムを会社として真に活用していくためには、道筋を経営がつくる必要があるというわけだ。さらに岡田氏は、情シス部門の組織には4つのタイプがあると話す。

「大きく『社内ベンダー』『御用聞き』『伴走者』『改革推進役』に分けることができます。『社内ベンダー』と『御用聞き』は下請けタイプです。情シス部門が下請けタイプになっている企業では、そういう人材を集めており、組織はそういった期待しかしていません。それでは、会社を変えていこうという気概のある人は育ちません。経営者が目指すべきは、情シス部門を『伴走者』『改革推進役』のタイプにすることです」

下請けタイプから、改革を担う情シス部門へのシフトが求められている(岡田氏資料より)

「現在の自社の情シス部門がどこに位置づけられるかは、経営者によって決まる」と岡田氏は重ねて指摘し、こうつけ加える。「ここで懸念されるのは、下請けタイプの場合、情シス部門がコストセンターと見られがちなことです。それでいて、『ITは金がかかる』と文句をいう経営者が多いのですが、そもそも間違っています。また、自分で下請けタイプに置いておきながら『DXの時代が来たからやれ』と言っても無理なのです」と岡田氏は語る。

経営からの期待も低く、大切に思ってもらえなければ、チャレンジしようとする意欲も湧かない。組織全体のことを踏まえた上で、情シス部門の価値を再定義する必要がある。

「特にITの場合はデータをつなげたり、プロセスをつくったりすることで何千人、何万人の働き方を決めます。外部のコンサルやSIerに丸投げするのではなく、本来は、自分たちで、どのような会社にしたいのかというビジョンを描き、それに対するストラテジーを立て、それを達成するためのストーリーをつくっていかなければならないはずです」

まさに、情シス部門をはじめとしたIT部門は、事業目標やKPIの達成、会社のビジョン・ミッションの実現に大きく貢献すべき部門なのである。また昨今、「守りのIT」「攻めのIT」といったキーワードを聞く機会が増えているが、岡田氏はそれに対しても疑問を投げかける。

「私は『守りのIT』『攻めのIT』といった言葉は使いません。『守りのIT』はコスト削減、『攻めのIT』はDXなどビジネスの拡大といった定義だと思いますが、それは間違っていると思っています。というのも、『守りのIT』というと、保守運用コストの削減などの話になるわけですが、であれば、そもそも無駄なシステムをなくせば安くなるはずです。極論すれば、余計な開発をしないのが一番いい。私はよくお客さまに『これは本当につくる必要ありますか』と聞きます。システムはなるべくシンプルな方がいいのです。コアとなるものをつくったら、あとは業務に合わせて柔軟にサービスを肉付けしていく。そうすれば、業務と開発とが連動し、コストも抑えることができます」

岡田氏は開発部門と運用部門を分けることも推奨しないという。分けることで、かえってサイロ化を促進することになるからだ。では、社内のIT部門が「業務部門の下請け」をやめて、現場に寄り添って改革をリードするようになるには、どのような取り組みが必要なのか。

(後編に続く)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。