総務省が行っている国勢調査を基にまとめたデータによると、都心部では通勤・通学者の40%以上が鉄道を利用しているそうです。そうした状況で、満員電車は、日常的な光景と言えます。

しかし、この「満員電車」って実際に電車にどのくらい人が乗っている状態を示すのでしょうか?

今回は、満員電車について、その定義から、東京圏、大阪圏、名古屋圏の混雑度ランキングまで、データで解説していきます!

満員電車、とよく耳にしますが、この「満員」の定義として定量的な基準はあるのか、まず調べてみました。

その結果、「満員電車」の定量的な基準は見つかりませんでした。しかし、日本民営鉄道協会は、鉄道の「混雑率」という指標で、電車の混雑度を計測しているということがわかりました。

この混雑率は、輸送人員(実際に輸送した人数)÷輸送力(電車の定員)で算出されるそう。鉄道サービスの向上のためにも混雑緩和は必須のため、長期的、短期的な目標として混雑率が掲げられています。

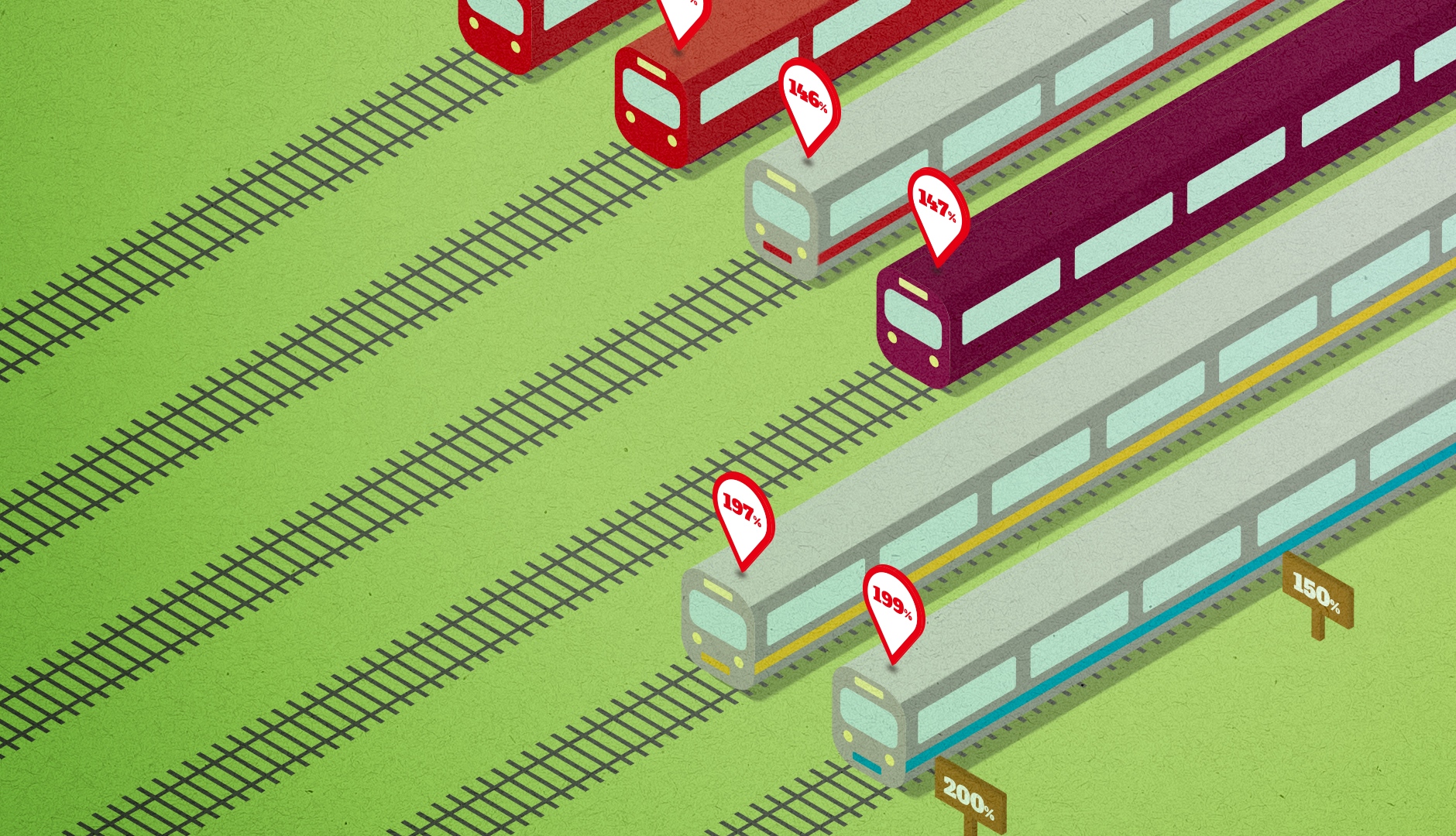

電車の混雑率別に車内の状況を説明すると以下のようになるそうです。

混雑率 | 車内状況 |

100% | 定員乗車(座席につくか、吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる)。 |

150% | 広げて楽に新聞を読める。 |

180% | 折りたたむなど無理をすれば新聞を読める。 |

200% | 体がふれあい相当圧迫感があるが、週刊誌程度なら何とか読める。 |

250% | 電車がゆれるたびに体が斜めになって身動きができず、手も動かせない。 |

国土交通省は、長期目標として、首都圏において、ピーク時における平均混雑率を150%に程度まで緩和するとともに、ピーク時における個別路線の混雑率を180%以下にすることを目指すということです。

満員電車でのストレスや疲労が労働効率を下げたり、移動の遅延につながったりしている、と感じている人は少なくないのではないでしょうか?

ナビタイム・ジャパンが行った満員電車による経済損失の試算によると、満員電車関連の経済損失は首都圏だけで年間3240億円にのぼるとされています。

その内訳としては、満員電車を起因とする小さな遅延による経済損失が約1300億円、さらに、「満員電車に乗らないためにいくら払えるか?」という観点から、ナビタイム・ジャパンがデータを集めた結果、一人当たり平均で1日100円までなら支払える、という試算が行われました。これに利用者数と日数をかけた結果、年間約1200億円となりました。さらにピーク時の混雑率が180%を超え、乗客が身動きが取れない状態になると、身動きができた場合に得られた利益を損失したことになります。そして、この「身動きが取れない」ことによる経済的損失は年間約740億円だと試算されています。

そのほかにも、遅延に関わる書類処理や、身動きが取れた場合のインターネットショッピングやコンテンツの消費などによる損失を含めると実際の経済的損失はより大きいものになると予想されています。

それでは東京大阪名古屋における実際の電車の混雑率(平成29年度版)はどの程度なのか、調べてみました。

まずは東京圏の主要31区間について、ピーク時の平均の混雑率は163%、さらに、混雑率の高い順にランキングにすると以下のようになりました。

順位 | 事業者名 | 線名 | 区間 | 時間帯 | 混雑率(%) |

1 | 東京地下鉄 | 東西 | 木場→門前仲町 | 7:50~8:50 | 199 |

2 | JR東日本 | 総武(緩行) | 錦糸町→両国 | 7:34~8:34 | 197 |

3 | JR東日本 | 横須賀 | 武蔵小杉→西大井 | 7:26~8:26 | 196 |

4 | JR東日本 | 東海道 | 川崎→品川 | 7:39~8:39 | 187 |

5 | 東急 | 田園都市 | 池尻大橋→渋谷 | 7:50~8:50 | 185 |

6 | JR東日本 | 中央(快速) | 中野→新宿 | 7:55~8:55 | 184 |

7 | JR東日本 | 総武(快速) | 新小岩→錦糸町 | 7:34~8:34 | 181 |

8 | 東京地下鉄 | 千代田 | 町屋→西日暮里 | 7:45~8:45 | 178 |

9 | 東京地下鉄 | 半蔵門 | 渋谷→表参道 | 8:00~9:00 | 173 |

10 | JR東日本 | JR東日本※京浜 | 東北川口→赤羽 | 7:25~8:25 | 173 |

11 | 東急 | 東横 | 祐天寺→中目黒 | 7:50~8:50 | 168 |

12 | 京王 | 京王 | 下高井戸→明大前 | 7:40~8:40 | 167 |

13 | 東京地下鉄 | 丸ノ内 | 新大塚→茗荷谷 | 8:00~9:00 | 165 |

14 | 西武 | 池袋 | 椎名町→池袋 | 7:26~8:25 | 163 |

15 | 東京地下鉄 | 有楽町 | 東池袋→護国寺 | 7:45~8:45 | 163 |

16 | 西武 | 新宿 | 下落合→高田馬場 | 7:31~8:30 | 160 |

17 | 東京地下鉄 | 銀座 | 赤坂見附→溜池山王 | 8:00~9:00 | 160 |

18 | 東京都 | 日比谷 | 三ノ輪→入谷 | 7:50~8:50 | 157 |

19 | JR東日本 | ※常磐(快速) | 松戸→北千住 | 7:18~8:18 | 157 |

20 | 東京都 | 三田 | 西巣鴨→巣鴨 | 7:40~8:40 | 156 |

21 | JR東日本 | 常磐(緩行) | 亀有→綾瀬 | 7:23~8:23 | 154 |

22 | 東京都 | 新宿 | 西大島→住吉 | 7:40~8:40 | 153 |

23 | 小田急 | 小田原 | 世田谷代田→下北沢 | 7:31~8:31 | 151 |

24 | 東武 | 伊勢崎 | 小菅→北千住 | 7:30~8:30 | 149 |

25 | 京王 | 井の頭 | 池ノ上→駒場東大前 | 7:45~8:45 | 148 |

26 | 京急 | 本線 | 戸部→横浜 | 7:30~8:30 | 144 |

27 | 京成 | 押上 | 京成曳舟→押上 | 7:40~8:40 | 143 |

28 | 東武 | 東上 | 北池袋→池袋 | 7:30~8:30 | 137 |

29 | 東京都 | 浅草 | 本所吾妻橋→浅草 | 7:30~8:30 | 129 |

30 | 京成 | 本線 | 大神宮下→京成船橋 | 7:20~8:20 | 127 |

31 | JR東日本 | 中央(緩行) | 代々木→千駄ヶ谷 | 8:01~9:01 | 97 |

東京圏は、他の地域と比較し、混雑率が非常に高く、また、国土交通省が掲げた目標まではなかなか遠い、というのが現状です。

一方で、前年と比較すると混雑率180%超の路線が12路線から11路線へと減少するなど若干の混雑緩和は少しずつ進んでいます。

特に、ここ数年、不動の一位の混雑率となっている東西線は、なかなか変わらぬ現状を打開するため、東京メトロ側は総事業費は1200億円をかけて駅の大規模改良と折り返し設備を整備することを発表しています。

続いて、大阪圏での混雑率ランキングです。

順位 | 事業者名 | 線名 | 区間 | 時間帯 | 混雑率(%) |

1 | 阪急 | 神戸本線 | 神崎川→十三 | 7:34~8:34 | 147 |

2 | 大阪市高速電気軌道 | 御堂筋 | 梅田→淀屋橋 | 7:50~8:50 | 146 |

3 | 阪急 | 宝塚本線 | 三国→十三 | 7:32~8:32 | 144 |

4 | 近鉄 | 奈良 | 河内永和→布施 | 7:35~8:35 | 136 |

5 | 近鉄 | 大阪 | 俊徳道→布施 | 7:33~8:33 | 132 |

6 | 阪急 | 京都本線 | 上新庄→淡路 | 7:35~8:35 | 132 |

7 | JR西日本 | 片町 | 鴫野→京橋 | 7:30~8:29 | 130 |

8 | 近鉄 | 南大阪 | 北田辺→河堀口 | 7:31~8:31 | 128 |

9 | 近鉄 | 京都 | 向島→桃山御陵前 | 7:36~8:36 | 126 |

10 | 南海 | 高野 | 百舌鳥八幡→三国ヶ丘 | 7:20~8:20 | 123 |

11 | 大阪市高速電気軌道 | 谷町 | 谷町九丁目→谷町六丁目 | 7:50~8:50 | 123 |

12 | 京阪 | 京阪本線 | 野江→京橋 | 7:50~8:50 | 121 |

13 | 南海 | 南海本線 | 湊→堺 | 7:22~8:22 | 116 |

14 | JR西日本 | 大阪環状 | 鶴橋→玉造 | 7:30~8:30 | 112 |

15 | 阪神 | 本線 | 出屋敷→尼崎 | 7:32~8:31 | 111 |

16 | 大阪市高速電気軌道 | 堺筋 | 日本橋→長堀橋 | 7:50~8:50 | 109 |

17 | 大阪市高速電気軌道 | 四つ橋 | 難波→四ツ橋 | 7:50~8:50 | 107 |

18 | JR西日本 | 東海道(快速) | 茨木→新大阪 | 7:30~8:30 | 107 |

19 | JR西日本 | 阪和(快速) | 堺市→天王寺 | 7:30~8:29 | 105 |

20 | JR西日本 | 東海道(緩行) | 茨木→新大阪 | 7:30~8:30 | 103 |

21 | 阪急 | 神戸本線 | 神崎川→十三 | 7:34~8:34 | 147 |

大阪圏での主要20区間の平均混雑度は125%。例年、混雑率の上位を占めている御堂筋線は2031年のなにわ筋線の開通によって今後混雑が緩和されていくことが見込まれています。また、阪急も、昨年行われたダイヤの改正により混雑の緩和が見込まれています。

最後に名古屋圏での混雑率ランキングをご紹介します。

順位 | 事業者名 | 線名 | 区間 | 時間帯 | 混雑率(%) |

1 | 名鉄 | 本線(東) | 神宮前→金山 | 7:40~8:40 | 143 |

2 | 名鉄 | 本線(西) | 栄生→名鉄名古屋 | 7:30~8:30 | 143 |

3 | 名古屋市 | 東山 | 名古屋→伏見 | 7:30~8:30 | 140 |

4 | 近鉄 | 名古屋 | 米野→名古屋 | 7:35~8:35 | 136 |

5 | 名古屋市 | 名城・名港 | 金山→東別院 | 7:30~8:30 | 135 |

6 | JR東海 | 中央 | 新守山→大曽根 | 7:49~8:48 | 127 |

7 | 名古屋市 | 鶴舞 | 塩釜口→八事 | 7:30~8:30 | 115 |

8 | JR東海 | 東海道 | 枇杷島→名古屋 | 7:42~8:41 | 101 |

主要区間の平均混雑率は131%と東京・大阪圏と比較してかなり低い水準となっています。また、JRと比較して私鉄各社の混雑度が高い、というのも大きな特徴になっています。

満員電車は、多くの通勤・通学客にとっての悩みの種であり、さらに莫大な経済的損失の原因にもなります。満員電車はQOLの低下に繋がる、という研究結果もあります。また、人が密集するため、ウイルス感染などのリスクもあり、早急な混雑緩和が望まれます。

最近では、新型コロナウイルスの蔓延によりリモートワークが推進され、 電車の混雑緩和につながりつつあります。鉄道各社の企業努力と、リモートワークの拡大などによって、今後は一層、通勤・通学環境が改善されていくのではないか、と期待されています。また、今回の自粛生活によって満員電車に乗らない生活に慣れてしまった人たちが再び満員電車に乗る生活に戻ることを望まない、という可能性も考えられます。インフラを変えることによる変化もきっかけとなり得ますが、個人個人の意識レベルでの変容の方が社会に与えるインパクトは大きいかも知れません。

データのじかん編集部は満員電車は人生の幸福度を下げる、という観点から満員電車を以前から奨励しておりません!来年以降に算出される混雑率が現状より改善されていること、そして人が満員電車に乗らなくとも豊かな生活が送れる日々が訪れることを願ってやみません。リモートワークなどの制度の充実および普及により、満員電車だけでなく、東京に人口が集中している問題なども解決に向かうのではないかと密かに期待しています。

【参考URL】 ・ 鉄道通勤・通学率| 都道府県別統計とランキングで見る県民性 ・ 地下鉄東西線、混雑率「199%→180%」への秘策 ・ 三大都市圏で輸送人員は微増、東京圏混雑率は横ばい~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(平成30年度実績)~ ・ 初試算!満員電車の経済損失は年間3240億円

(大藤ヨシヲ)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。