2023年1月18日(水)、福島県いわき市におけるDX化推進プロジェクト「いわき地域ものづくり中小企業等DX研究会」によるオープンセミナーの第4回がいわき産業創造館 企画展示ホールにて開催されました。

第一回、第二回、第三回と取材レポートをお届けしてきたこのオープンセミナーですが、第一回、第二回では「DXとは何か」をはじめの一歩から徹底的に取り上げ、第三回で実際のDX事例や補助金制度など、より具体的な内容に。

今回は、経済産業省でDX推進に取り組む青木 辰二氏による基調講演「デジタルガバナンス・コードとDX認定について」からスタート。さらに後半では、国の政策面、中小企業、DXの社会実装、DXの利活用とそれぞれ異なる視点を持つ4名のパネリストによる、パネルディスカッション「地域のDX普及に向けた促進支援のあり方」が開かれました。

企業はDXをどうとらえるべきなのか、地域のDXはどう進めるべきなのか。

マクロ・ミクロの視点から、DXに取り組むすべての事業者のみなさまに役立つ知見をまとめてわかりやすくご紹介します!

経済産業省 青木 辰二氏

第1部は、経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐の青木 辰二氏による基調講演「デジタルガバナンス・コードとDX認定について」です。

「今回のテーマは大きく2つに分かれます」(青木氏)

ひとつは‟DXとは何ぞや”という根本的な事項に対する解説です。そしてもうひとつは、タイトルにも設定されている「デジタルガバナンス・コードとDX認定」についてです。

青木氏の基調講演は、DXの歴史のおさらいからはじまりました。

「DX──デジタルトランスフォーメーション──というのは意外とかなり歴史が古くて、2004年スウェーデンの大学教授が提唱した概念といわれております」、と青木氏。

トランスフォーメーション(transformation)は変化のなかでも「‟完全な”変化」を指し、「ちょっとした改善」ではなく、「経営変革」のイメージがふさわしい概念です。

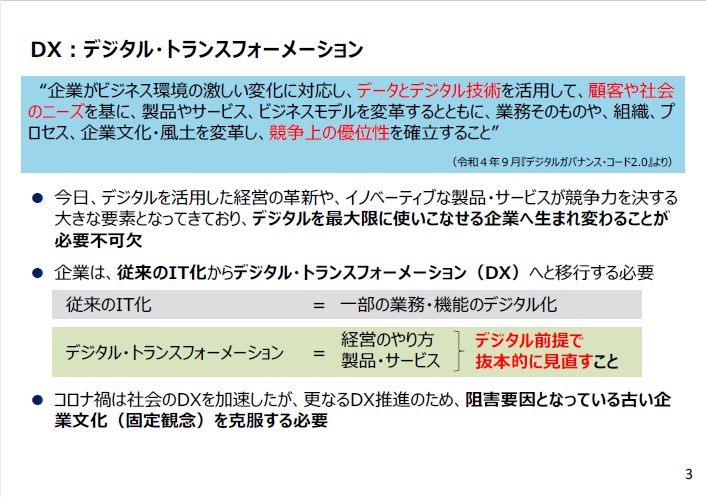

日本でDXの概念が普及したのは経産省のDXレポートが公開された2018年ごろのこと。経済産業省によるDXの定義が、下記です。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活⽤して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業⽂化・⾵⼟を変⾰し、競争上の優位性を確⽴すること”

(令和4年9⽉『デジタルガバナンス・コード2.0』より)

すなわち、DXは単なるIT化やデジタル化とは違い、「新たな価値の創出に向けて、デジタルというツールを用いながら変革し続けること」だと青木氏は語ります。「最近よくDX導入やDX完了といった言葉を見かけますが、残念ながら正確な言い回しではありません。“導入”するのはデジタルツールであり、“完了”するのはデジタル化です。DX(変革し続けること)が“完了”することはありません」と青木氏。「DXに取り組む中小企業の経営者の方々が異口同音におっしゃるのが、『DXは終わりなき旅』だと。取り組む前は何から始めたらよいのかわからなかったが、いざ取り組み始めると次々とやりたいことが出てくる。会社経営と同じでDXも終わりがない、と皆さんおっしゃいます」。DX戦略とは経営戦略そのものなのです。

「ここからはちょっと人材の話をさせてください」(青木氏)

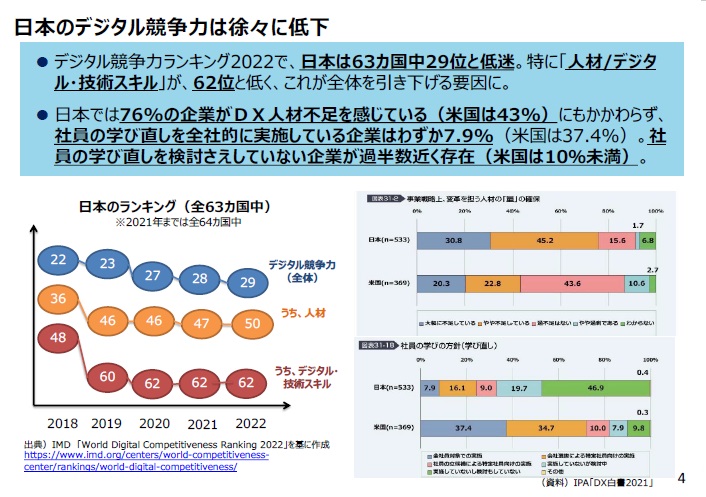

日本のデジタル競争力は徐々に低下を続けており、スイスのIMD(国際経営開発研究所)が発表した「世界デジタル競争力ランキング2022」では、63カ国中29位と低迷の様相を呈しています。

さらに日米を比較すると、社員の学びなおし(リスキリング)を実施している企業は顕著に少ないことがデータに現れています。コロナ禍を経て、テレワークやオンライン会議の普及が進み企業のDXは待ったなしの状況となりました。そこで、旧来の凝り固まった文化(レガシー文化)から脱却し、変化を起こせる人材を育成・獲得することが重要となります。

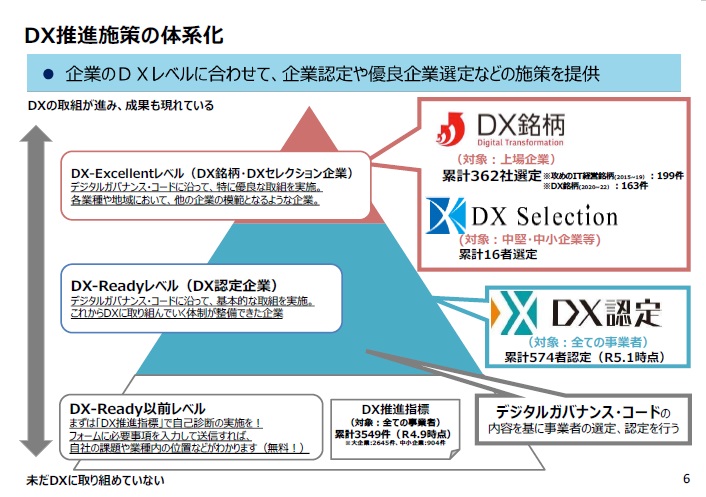

まずは、DX推進施策を体系化した図をご覧ください。

企業のDXレベルは下記の3層に分かれています。

【1層目】DX-Ready以前レベル:三角形の底辺(白色)

【2層目】DX-Readyレベル:三角形の中腹(青色)

【3層目】DX-Excellentレベル:三角形の頂点(赤色)

「ほとんどの日本の企業はDX-Ready以前レベルからスタートすることになるかと思います」(青木氏)

まずは「DX推進指標」で自社のDXレベルを自己診断しましょう。

2層目の「DX-Readyレベル」は、後半で詳しく取り上げられる「DX認定企業」のレベルです。「Ready」という言葉のとおり、あくまでもDXを進めるための準備ができている企業であり、実際に成果が出せている必要はありません。経営ビジョンや戦略を描き、その内容を関係者に開示する、最低限のサイバーセキュリティレベルを達成するといった項目を満たせているかが基準となります。

3層目の「DX-Excellentレベル」は上場企業を対象とした「DX銘柄」や中堅・中小企業等を対象とした「DX Selection」のレベルです。DXを通じて実際に成果が出せている、成果を出すための取り組みに着手しているという企業はこのレベルに相当します。

DXレベルのピラミッドは「デジタルガバナンス・コード」というテキストにもとづいて構築されています。

「デジタルガバナンス・コードは‟企業領域のDXを進めるための羅針盤のようなもの”」と青木氏。2020年に策定され、2022年9月に改訂版「デジタルガバナンス・コード2.0」が公表されました。

「今の時代これはやらないとまずいですよ、置いていかれますよ」というような施策を誰でもわかるよう平易な言葉で書きつくした、14ページの冊子がこのデジタルガバナンス・コードです。その対象は、大企業から中堅・中小企業、果ては個人事業主に至るまで、すべての事業者。さらに、コードの内容をより具体的にイメージできるようにするため、コードの解説本に当たる「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」も作成されています。

中堅・中小企業は大企業やベンチャーと比べてDXやデジタルに縁遠いイメージが一部ではありますが、「今や決してそんなことはない」と青木氏。

たとえば、街のレコード屋さんやレンタルCDショップは、SpotifyやAppleMusicといったストリーミングサービスに市場を大きく奪われました。これを20年前に予測していた人がいったいどれだけいるでしょうか。

こうしたデジタルの波は中堅・中小企業にとってチャンスでもあります。たとえば誰でも簡単にネットショップを開きEC取引が行いやすくなったことで、小売業者の販路は大きく広がりました。デジタル技術を活用してビジネスの機会を広げていくことは、中堅・中小企業の発展のためにも極めて重要であるといえるでしょう。

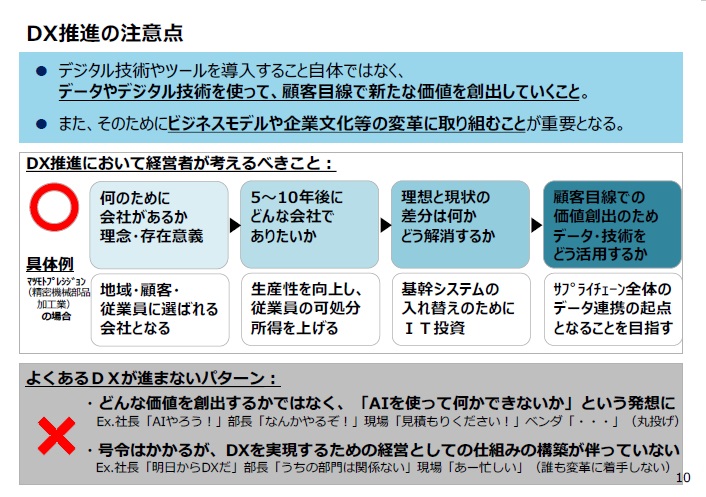

それでは、具体的にどうやってDXを推進していけばいいのか。

まず青木氏は、DXは大きく以下の4ステップで考えるべきと話します。

【1】何のために会社があるか、理念・存在意義

【2】5~10年後にどんな会社でありたいか

【3】理想と現状の差分は何か、どう解消するか

【4】顧客目線での価値創出のため、データ・技術をどう活用するか

さらに紹介されたのが、場所も業種も従業員数も異なる下記、3社のDX事例。

事例①:有限会社ゑびや/株式会社EBILAB(三重県伊勢市・飲⾷業)

事例②:マツモトプレシジョン株式会社(福島県喜多⽅市・精密機械部品加⼯)

事例③:株式会社ヒサノ(熊本県熊本市・⼀般貨物⾃動⾞運送事業・機械器具設置⼯事)

事例①の有限会社ゑびや/株式会社EBILABは老舗の飲食店です。IT業界出身の社長が事業を継承し、天気や顧客属性といったデータをExcelに地道に入力することから経営改革に着手。データ活用の効果が目に見えて現れることで従業員全員を巻き込み、「世界⼀IT化された⾷堂」へ。客単価3.5倍、売上5倍、利益50倍という大きな成果を達成しています。

事例②のマツモトプレシジョン株式会社は5~10年後のビジョンとして「従業員の可処分所得3%向上」「そのために⽣産性を130%に⾼める」という目標を設定し、基幹システムの刷新、業務・組織の変革に取り組みました。産学官連携で開発した中⼩企業向けシステムプラットフォームCMEsを他社に先駆けて導入する、洗練されたシステムに合わせて自社のやり方を変えるなど、ドラスティックな変革が同社の特徴的なポイントです。

事例③の株式会社ヒサノの社長は業務のブラックボックス化や属人化に危機感を覚えつつも、助言を求めたITベンダの話す横文字の専門用語がさっぱり理解できない状態だったといいます。変わったきっかけは経営におけるIT利活用を専門にサポートするITコーディネータとの出会い。対話を通して理解を深め、トラック配車へのクラウドシステム導入など業務変革が進められました。

ここで紹介した3つの事例は、いずれも経営者の「気づき」や、まずはできることから始めてみるという「スモールスタート」がカギになっています。

よく『単なる電子化や、デジタルによる業務効率化はDXなんかじゃない!』と言う人がいます。冒頭で紹介したDXの定義に沿えば、それは正しいのかもしれません。しかし、紙の帳簿ではなくExcelで管理することで新たに重要なデータが集まったり、業務プロセスの効率化がきっかけで新たな顧客体験につながったりした事例は、実際に多くあります。あまり難しく考えすぎず、まずはできることからスモールスタートで取り組んでみる、というのがDX推進に向けた第一歩です。そして、「道に迷ったときのための羅針盤として、今回ご紹介した『手引き』も活用していただけたら」と青木氏は話します。

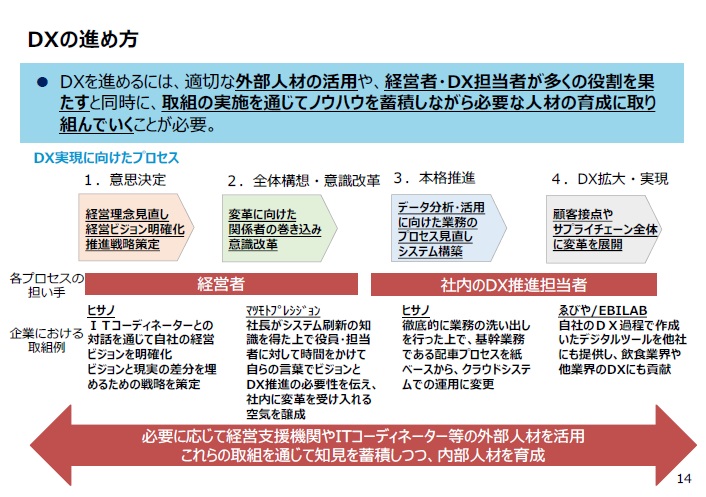

青木氏は、DX実現に向けた具体的なプロセスも4ステップで説明します。

【1】意思決定

【2】全体構想・意識改革

【3】本格推進

【4】DX拡大・実現

「まずは経営者のマインドセットを変えることがとても重要ですが、それだけではダメです」(青木氏)

経営ビジョンを明確化しDX戦略を策定したうえで、関係者を巻き込み、企業全体の意識変革を進めましょう。ITコーディネータやITコンサルタント、地域の金融機関といった、デジタル(D)と経営変革(X)両方に精通する外部の人材を活用するのもひとつの手、と青木氏は話します。

DX認定もそんな企業のDX推進をサポートするツールのひとつです。申請してダメだったら終わり、というものではなく、DX認定制度事務局との間で「認定要件クリアのためにはあと何が足りないのか」といったやりとりを何度も繰り返すことで、結果的に自社を見つめ直すこととなり、自然とDXに向けた準備が進んでいくとのこと。1年中すべての事業者が申請可能なDX認定。「ぜひ取得にチャレンジしてもらいたい」というメッセージで、第一部は閉じられました。

パネリスト:左から青木辰二氏、小松靖直氏、金子春雄氏、雫 二公雄氏

第2部は、立場・視点の異なる4名による連続パネルディスカッションです。

パネリスト・モデレーターは以下の通り。

【パネリスト】

・経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐 青木 辰二 氏

・日本商工会議所 地域振興部付 統括調査役 小松 靖直 氏

・元塩尻市企画政策部 参事・CTO<最高技術責任者> 金子 春雄 氏

・日立ITユーザ会 社会科学分科会主査 雫 二公雄 氏

【モデレータ】

・公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 デジタル化アドバイザー 小柏 美津夫 氏

早速、マクロ・ミクロ両方の視点から具体例も交えつつ、時間いっぱい語られたセッションの内容をみていきましょう。

経済産業省 青木 辰二氏

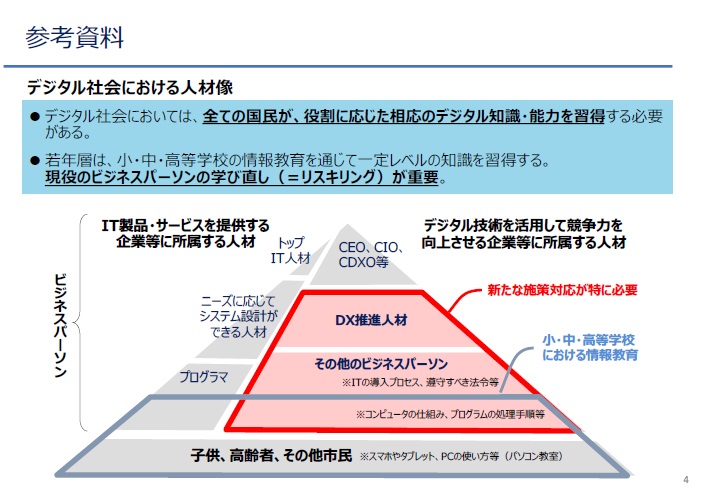

「国の政策面の視点」を担当する青木氏は、地域のDXに向けた課題として「特に人材のところが大きい」と語ります。

──デジタル人材がいないからDXが進められず、DXが進んでいないからデジタル人材を集められない。

この悪循環を好循環に転換するため、国を挙げて進められているのが「リスキリング」の促進です。下図のピラミッドにおける赤い太枠に囲まれた部分をご覧ください。

高度なスキルをもつ「DX推進人材」と最低限のデジタルリテラシーをもつ「その他のビジネスパーソン」双方の育成に注力していかなければならないと青木氏は話します。政府は今、5年間で230万人のデジタル推進人材を育成する計画を進めています

「企業のDX推進とデジタル人材の育成は車の両輪」と青木氏。

そのためのツールとして、2022年12月21日には『デジタルスキル標準』が公開されました。今求められるデジタル人材について定義づけし、ビジネスパーソンが身につけるべき最低限の知識とスキルを定義した「DXリテラシー標準」と、そこから一歩進んだDX推進人材像を5類型で定義した「DX推進スキル標準」で構成されています。

さらに、DXに関する学習ツールは有料・無料を問わず数多く勃興しています。それらが一カ所にまとめられている「マナビDX(デラックス)」は講座やプログラムと身につけられるDXスキルをデジタルスキル標準で整理したプラットフォーム。また、各地域の特色に合わせたDX推進の拠点として、全国106地域に「地方版IoT推進ラボ」も設立されています。

青木氏曰く、経営者やDX担当者が多くの役割を果たすのは当然として、これまでデジタルに縁遠い存在だった、いわゆる事業部門の担当者も含めて、必要な人材を育成・確保していくことがDXの達成には重要とのこと。地域の横のつながりや外部の人材も活用しつつ、自社や社会のDXを推進していきましょう。

日本商工会議所 小松 靖直氏

続いて、日本商工会議所 地域振興部付 統括調査役 小松 靖直氏が登壇し、中⼩・零細企業の視点から、真のDXと中小企業の関係について語りました。

ITコーディネータ、個⼈情報保護⼠の資格を持つ小松氏は、「企業にDXに関する法律や施策をなじませる作業が必要」といいます。

実は2018年の『DXレポート』で、すでにデジタル化に関するビジョンと戦略が企業の間で不足していることが課題と指摘されていました。青木氏が第1部で述べた通り、DXは単なるデジタル化とは異なり「トランスフォーメーション(変革)」を前提としています。

──では、その変革は実際にどう考えればよいのか?

そのヒントとして「中小企業の経営はイノベーションの連続だと捉えてもいい」、と小松氏。たとえば世界に通用する日本の「カイゼン」もイノベーションの一環として捉えても、よいのです。

また、デジタルの根幹となる情報資源(データ)の見直しも必要になってくるでしょう。データのインプット・アウトプットは、個人・部署単位から会社単位、会社を超えたデータのつながりを実現する時代です。世界のユニクロの柳井正社長も自著にて、中小企業の経営者に必要な力として「変革する力(イノベーション)」を挙げています。

また、中小企業の組織の在り方は縦割りの「ピラミッド型」よりも横に広がった「鍋蓋型」に近く、デジタル化の時代にふさわしいとも考えられるということです。

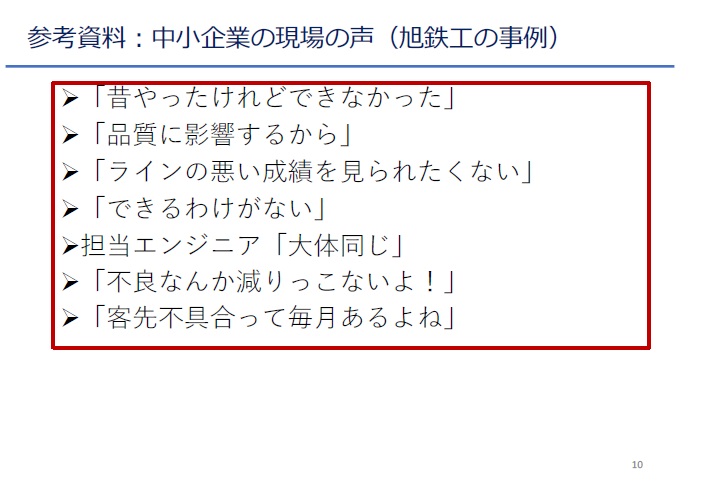

もちろん、現場から消極的な反応が出ることもあるでしょう。以下のような現場の声に心当たりがある方もいるのでは?

「これをいかに経営者が払拭させるかが大事」(小松氏)

まずはDX推進指標を用いて自社の状況を把握してみましょう。

IPA「DX推進指標⾃⼰診断結果⼊⼒サイト」:

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html

小松氏の場合は30分以内で解答できたと話します。

地域DXが普及している先進企業の特徴にあるのが「顧客発見」。ビジネスが変わると顧客の思考が変わり、顧客の行動が変わるとビジネスも変わるという意識のもと、トライアンドエラーを繰り返すことで変化に対応することが可能になります。

ノーコード、クラウド、スマホ、産学官ネットワークなど、利用できるツールや場は数多く存在します。中小企業こそイノベーションの主役という意識でデジタルを使いこなすことが、最後にもう一度推奨されました。

元⻑野県塩尻市企画政策部参事 ⾦⼦ 春雄氏

元⻑野県塩尻市企画政策部参事・CTO(最⾼情報技術責任者) ⾦⼦春雄氏による‟DXの社会実装の視点から”の講義です。EU標準の都市情報連携基盤(FIWARE(ファイウエア))の構築や、行政書士としての中小企業の電子化法対応などに携わってきた金子氏。少子高齢化が進むなかで、国や社会、地域の役に立つDXの取り組みについて解説されました。

最初に取り上げられたのが国が掲げる「スーパーシティ構想」について。地域住民から提供されるデータを生かし、効率的な交通の実現や物流の整備、行政手続きの簡素化などを目指します。

たとえば塩尻市の事例では、ひとり親支援の一環として、自動運転に必要なタグ付け作業など民間の仕事を行政(一般社団法人)が請け負い、マネジメントと労働機会を提供する事業が行われました。さらに『塩尻型次世代モビリティサービス実証プロジェクト』では、本数が少なく不便な路線バスをスマホで呼べるオンデマンドバスや自動運転バスに置き換えるための実証実験や、体制構築に取り組んだということです。

この取り組みのポイントとして「行政があまり手を出していない」という点を金子氏は強調します。

「地域のDXは企業・市民・行政が一体となって進めるもの」と金子氏。社会の基盤は住民一人ひとりや住民が勤める企業であり、それぞれがセキュリティと利便性のバランスを考えながらデータを活用していくのが理想と話します。

まだ、DXの取り組みは始まったばかり。国や行政を頼りつつ、柔軟に新しいサービス開発や理想の地域ビジョンの策定に取り組むことが推奨されました。

日立ITユーザ会 雫 二公雄氏

最後のパネリストは日立ITユーザ会 社会科学分科会主査 雫 二公雄 氏。テーマは‟DXを実際に利活用する企業の視点から”です。

1973年に日立製作所に入社し、リアルタイムデータ処理やオンライン定期券の鉄道システムの企画・設計、実装を担当。2008年からは三共製作所にてナノテク開発等の研究開発に携わった後、ETT創業支援推進機構にて企業や大学の新技術を評価し、2016年には⽇本ゲルマニウム研究学会を立ち上げ、と技術の社会実装に長年関わってきた雫氏は、認定NPO法⼈藤沢市⺠活動推進機構や⽇⽴ITユーザ会社会技術分科会などの地域活動にも精力的に携わっています。

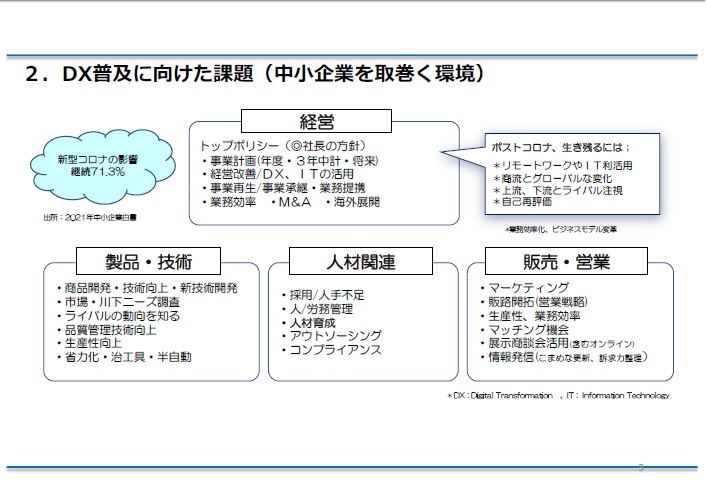

中小企業のDX普及に向けた課題として呼び出されたのが下記スライド。

実は、コロナ禍を経て中小企業のデジタル化はかなり進んだと雫氏は話します。たとえばいまでは、少人数の企業でもオンライン会議システムを使うのは当たり前の状況となりました。

そんな中で課題の焦点となるのは「人材育成」と雫氏。

日本の産業構造は高度成長期からがらりと変化し、付加価値構造は生産に大きく山が生まれる逆スマイルカーブから、企画と営業にピークが生まれるスマイルカーブに変化しました。現代はもはや、「生産プロセスを創る・売る仕組みと連携させて付加価値向上を図る」ことが不可欠な時代です。

そこで求められるのがSCM(サプライチェーンマネジメント)とECM(エンジニアリングチェーンマネジメント)を包括した商品・製品ライフサイクルマネジメント。マーケティング・開発・設計~生産、そして商談~据付・保守の流れの中でどうDXを利用し付加価値を生み出すかについて考えていかなければなりません。

たとえば、デジタルな空間(IT)とフィジカルな空間(OT)のハイブリッドというテーマを雫氏は設定します。カーボンクレジットにおける削減価値の探究、機械学習でCAEを代替するサロゲートモデル、信号灯を活用した魅せる化工場など、そのイメージはさまざま。

顧客を見つけるにあたって重要なのは「自分たちの会社の位置づけ」だと雫氏は語ります。技術が世の中に受け入れられるかどうかには、適切な市場を見つけられるかが大きくかかわります。米Amazonがリアル店舗を出店しているのも、Web上だけではわからないリアル市場のデータを取りに行くためでもあるでしょう。

DX普及促進として雫氏がピックアップするのが「Do-CAP」。PDCAのD(行動)からスタートしC(検査)→A(改善)→P(計画)とすすめるフレームワークです。まず行動し、リアルでどう使われているかというデータをキャプチャーし、改善するという流れを意識してみましょう。

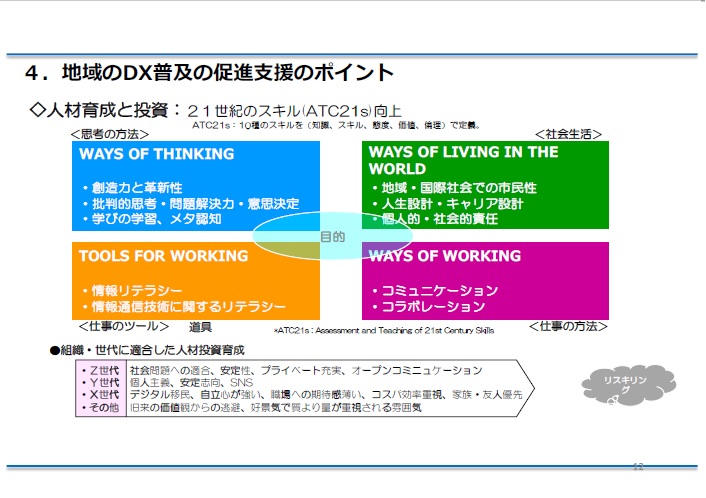

「大事なのは目的」と雫氏は話します。人材育成と投資にあたっては、4項目で構成され、目的を中心とする「ATC21s」も役立つかもしれません。また、X世代、Y世代、Z世代、シニアなど世代ごとのリスキリングも重要とのこと。

これまで話した内容のベースにあるのは「地域のコミュニティ」と、雫氏。現在のDXの情勢は西高東低にあると指摘しつつ、ぜひ福島発でDX人材の育成を進めてほしいと思いが語られました。

モデレーター:デジタル化アドバイザー 小柏 美津夫氏

国の政策面、中小企業、DXの社会実装、DXの利活用と異なる視点から、DXの特に中小企業における促進支援に光が当てられたのが今回のオープンセミナーでした。

デジタルスキル標準、マナビDX、地域IoT推進ラボなどDX推進に向けた環境整備は本格化しており、塩尻市のように行政、企業、住民が一体となって地域を変える取り組みも見られてきています。

小松氏が語った通り、「中小企業こそがイノベーションの主役」という意識を持ち、まず当事者としてDX診断を行うところから‟カイゼン”を進めていくことが求められるでしょう。また、全パネリストに共通していたのが「人材育成」がDXの焦点のひとつという見解です。

「地方だけど」ではなく、「地方だから」進められるDX、獲得できる人材がいるはずです。第一回~第三回の内容も参照しつつ、ぜひ貴社、そして地域のDXを進めていきましょう!

(テキスト:宮田文机/取材・撮影:データのじかん編集部 田川)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。