目次

左から、GuardTech検討コミュニティ代表の温水淳一氏

早稲田大学大学院経営管理研究科准教授、日本エフェクチュエーション協会代表理事の樋原伸彦氏

住友生命保険相互会社エグゼクティブフェロー、デジタル共創オフィサー、デジタル&データ本部事務局長の岸和良氏

「金融×エフェクチュエーションのミライ」は、保険業界の協業・共創を推進するGuardTech検討コミュニティ、住友生命保険相互会社発のDX人材育成プログラムを運営するVitality DX塾による共催イベントだ。

冒頭のセッションでは、早稲田大学大学院経営管理研究科准教授であり、日本エフェクチュエーション協会代表理事を務める樋原伸彦氏、住友生命保険相互会社エグゼクティブフェロー、デジタル共創オフィサー、デジタル&データ本部事務局長の岸和良氏、モデレーターとしてGuardTech検討コミュニティ代表の温水淳一氏が登壇し、イベントタイトルを冠したパネルディスカッションが行われた。

その前半部分では、樋原氏がエフェクチュエーションの基本概念、金融業界をはじめとした日本企業が導入するに当たっての論点を解説した。

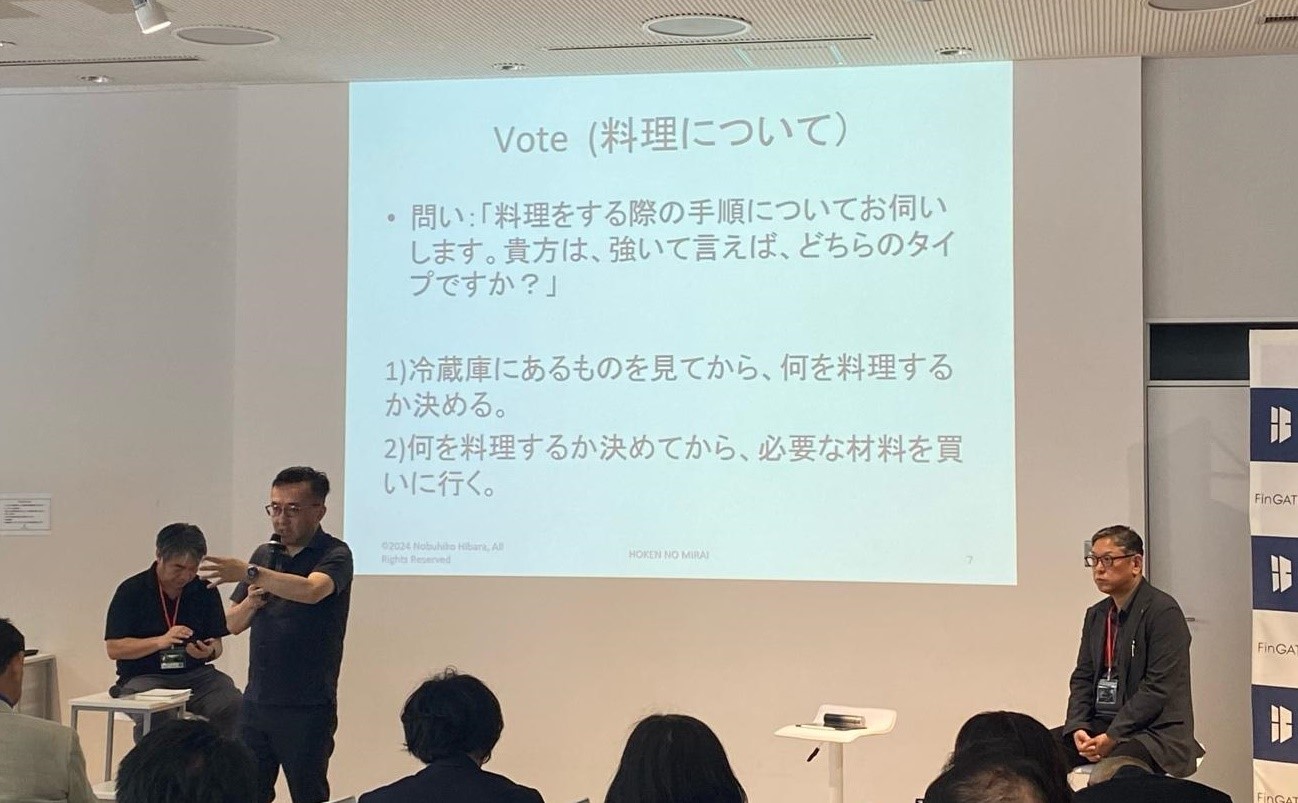

インド出身の経営学者、サラス・サラスバシー氏が提唱する「エフェクチュエーション」は、スキルの高い起業家に共通する行動様式、思考プロセスを体系化した意思決定の理論だ。はじめに樋原氏はその概要を、料理に例えて説明した。

「料理をするとき、大きく2つのアプローチがあります。一つは、何を料理するか決めてから必要な材料を買いに行く。もう一つは、冷蔵庫にある食材を見て料理を決める。前者のみの方は、伝統的な日本企業、ネットスラングでいうJTCの思考様式、行動様式に染まっているかもしれません」(樋原氏)

Japanese Traditional Companyの頭文字を取った略語で、古い体質や硬直的な組織運営が特徴とされる日本企業を揶揄する際に用いられる。

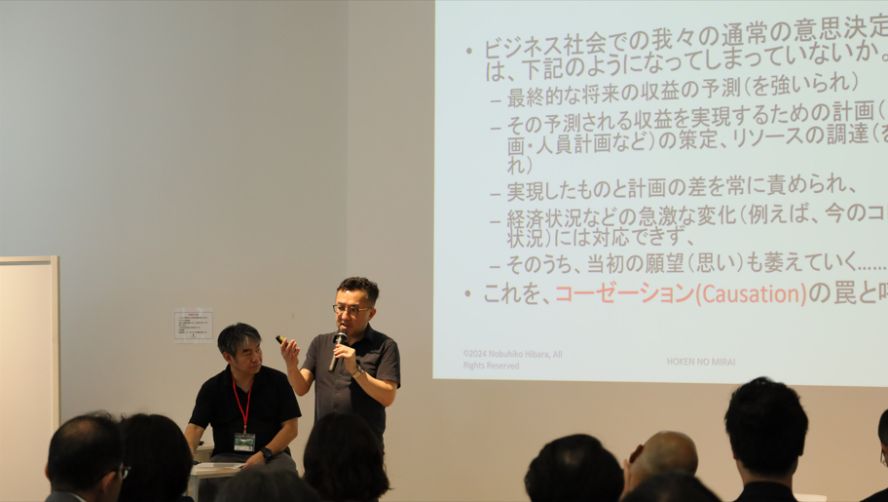

前者は「コーゼーション(causation)」というロジックにもとづいたアプローチであり、不確実性が高く予測困難な環境では、マイナスに働くという。目的ありきで最終的な将来の予測を強いられ、予測を実現するための計画・実行も強いられることになる。さらに実現したものと計画の差を責められるうちに、当初の目的も見失ってしまう。こうした現象は「コーゼーションの罠」と呼ばれている。

エフェクチュエーションの概論を解説し、論点を指摘する樋原氏

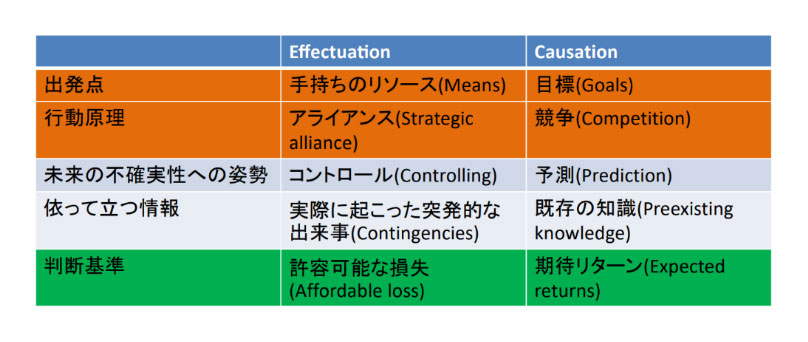

それに対して、エフェクチュエーションには5つの原則があり、エフェクチュエーションとコーゼーションで下図のように対比させることができる。

①「手中の鳥」の原則(Means):手持ちのリソースから出発して考える

②「クレイジーキルト」の原則(Strategic alliances):顧客や競合他社とアライアンスを組む

③「飛行中のパイロット」の原則(Controlling):常に状況を監視しコントロールする

④「レモネード」の原則(Contingencies):予期せぬ出来事をリソースと捉えて活用する

⑤「許容可能な損失」の原則(Affordable loss):許容可能な損失にコミットする

エフェクチュエーションとコーゼーションの対比(樋原氏のスライドより)

樋原氏はこの対比をもとに、エフェクチュエーションを取り入れる際の論点を2つ挙げる。

「1つ目は、競争を行動原理としてきた組織が、競合相手とどのようにアライアンスを組めるのか。2つ目は、予測合理性に縛られたヒエラルキー型の組織ではエフェクチュエーションを取り入れることは難しいため、組織構造をどう変えていくか。」(樋原氏)

また、金融セクターにおける課題として、樋原氏は「従来のコーゼーションのロジックでの資金提供では、エフェクチュエーションのロジックで成功したスタートアップに対抗できないのではないか。銀行やベンチャーキャピタルは、JTC以上に予測合理性に縛られています。現に、かつてメルカリが最初の資金調達をした際には、意思決定できずにこれに乗れなかったVCが多くあったそうです」と指摘した。

前述で共有された論点を踏まえ、日本企業がエフェクチュエーションを取り入れていくために、必要なものは何か。後半のパネルディスカッションでは、モデレーターの温水氏が「エフェクチュエーションを日本企業に取り入れるためには、まず人事制度に反映させる必要があるのではないか」と問題を提起し、活発な議論が行われた。

温水:例えば、クレイジーキルトの法則で社外のステークホルダーと協創している人材を、所属組織がきちんと評価できていないケースは多くあります。人事考課で全く評価されないなら、それはその人にとって無駄なことになってしまうでしょう。エフェクチュエーションを取り入れるのであれば、制度面にもロジックを浸透させる必要があると思います。

岸:JTCと呼ばれる企業は、長い間、ビジネスモデルを変えてきませんでした。予測可能な既存の延長線で、数字を読みながら、少しずつやり方を調整していけばうまくいっていました。そのため、そもそもエフェクチュエーションを求めていません。そういう背景があるため、新規事業に乗り出してエフェクチュアルな人材が育ったり、外から入ってきたりしても、「人に会ってるみたいだけど何をやっているか分からないよ」と、いまひとつの評価をされてしまいがちです。

樋原:私も同様に課題感を抱いています。人事制度は、ヒエラルキー型の組織の重要なピースであり、組織全体を変えるために重要な論点だと思います。ただし、日本の企業も、昔はもっとエフェクチュアルだったと感じます。というのも、エフェクチュエーション協会のイベントに参加された年配の方の多くが、「自分が企業にいたころは、非常にエフェクチュアルだった」とお話しされているのです。日本企業でも、1980年代ごろまでは、わりと好き勝手に動けたのではないでしょうか。ガバナンス強化などの流れを受けてなのか、ここ20年、30年ほどで活動や思考の幅がシュリンクしてきたのかもしれません。

温水:たしかに1980年代もそうですし、高度経済成長期にも、もっと人々がエフェクチュアルに動いていたと思います。

樋原:第二次世界大戦のような大きなショックがあって、戦後に「自分が何を持っているのか」というところから出発する実業家が出てきたのは、まさにエフェクチュアルな動きだと思います。大きなショックという意味では、1990年代後半の金融危機や2011年の東日本大震災も当てはまると思いますが、そこではエフェクチュアルな動きはあまり起こらなかった印象です。日本社会全体が、そうした動きを許容できなくなっているのだと、感じています。

温水:一方で、Z世代のような若い人たちはどうでしょうか。岸さんは、教育・啓発する機会も多いと思いますが、エフェクチュエーションの受け止め方に世代間の違いはありますか。

岸:私はバブル世代ですが、私と年が近い大企業の管理職の人たちも、大学時代や新入社員時代には、いろいろとやりたいこと、変えたいことがあったはずです。それが組織の中で、上から(出るくいは)コツコツとたたかれてエフェクチュアルな気持ちが失われていったのではないでしょうか。今の若い世代も同じです。会社の一部ではなく、個人として仕事を通して実現したいことがあるもののやらせてもらえず、疑問や不満を抱いているのではないでしょうか。私は最近、研修やセミナー企画などを若い人と組んで実施していますが、さまざまな経験を通じて生き生きとした表情に変わっていきます。できるだけ、やりたいように仕事をさせた方がいいと思っています。

樋原:ビジネススクールのボリュームゾーンである30代前半から半ばの世代も、コロナ禍を境にして、求められる仕事のスタンスが変わり、以前は「上司を見て仕事をしろ」と言われていたのが、今では言われなくなっているようです。

樋原:エフェクチュエーションを取り入れる際、制度面においては権限移譲が重要なポイントになると思います。日本企業は、小さなことを決めるにも複数人の承諾を得る必要があるなど、意思決定のプロセスが長過ぎます。Googleでは、新しいことをやろうというときに、壁にアイデアを書いた紙をどんどん貼っていって、責任者・役員クラスがそこを見て回って「これをやろう」と即断しています。日本企業でも、そういう意思決定をしていくべきではないでしょうか。

温水:意思決定の段階の多さは、大きなネックになっていると感じます。それとは別の視点で課題だと思うのが、30代後半から40代が自由に動けない状況にあることです。私は有志のコミュニティの立ち上げを支援していますが、若い人たちやシニアはたくさん集まるのですが、ミドル層は本当に少ない。組織の決定にしばられて身動きできなくなっているのではないかと考えています。

岸:私はJTCに入社してそのままいるのですが、課長時代が一番つらかったと思っています。何がつらいかというと「(目の前の)評価」の問題です。課長をしばらくやると次長が見えてきて、何とか上に上がりたいという気持ちになります。上の役職の席が欲しくて、上から指示がある仕事を実務の責任を負って回します。理想や夢よりも目の前の試合って感じです。こういう余裕のない状況ではイノベーションは生まれにくいかなと思います。日本企業の「実務を守るという課長問題」を何とかしなければならないと感じています。しかし試合があるのは事実であり、課長にイノベーションを起こしてもらうのは難しい面があります。

樋原:40代、50代の中にも、まだ出世できる、今のゲームで勝てると思っていて、スキルアップにMBA取得を考える人が多くいるイメージがあります。それ自体が悪いとはいいませんが、そういう人にエフェクチュエーションは刺さらないですね。

温水:最後にエフェクチュエーションに取り組もうとする全ての世代の方に、メッセージをいただけますか。

岸:エフェクチュエーションで重要なのは、まず「自分は何ができるか」ということ。次に「それを他人に話してネットワークできるか」です。少し整理して考えていけば、エフェクチュエーションは取り入れやすく、便利なロジックです。退職後もつながりを生かして起業したり、個人事業をしたりする方もたくさんいます。エフェクチュエーションで人生を豊かにしていただきたいと思います。

樋原:人生100年と考えると「前半50年を1つの企業にささげてしまうのは芳しくないのではないか」と感じるのではないでしょうか。新規事業開発などが目的でなくとも、エフェクチュエーションは私たちの生き方にプラスになります。例えば、コントロールできないことが多い中で意志決定をする場面でも、エフェクチュエーションを道具として使うことができます。ぜひ理解を深め、同時に広めていただければうれしいです。

温水:ありがとうございました。

今回のイベントでは、その他にも、エフェクチュエーションの概念が様々な分野でどのように活用されているかを示す事例や、保険業界の取り組みに関する研究が紹介されました。

株式会社SPOON 青木そのか代表は「ブランドデザイン×エフェクチュエーション」をテーマに講演し、住友生命 岸和良氏は「Vitalityエコシステム×エフェクチュエーション」について話しました。アマゾンウェブサービスジャパンの河合俊浩氏は、アマゾングループの顧客志向カルチャーとメカニズムを紹介し、一般社団法人Femtech Community Japanの木村恵氏は、保険業界におけるエフェクチュエーションの実例を紹介しました。

さらに、岸和良氏とGuardTech検討コミュニティの藪田珠乙氏による「知識と実践のクロスオーバー」をテーマとしたエフェクチュエーション入門セッションや、SOMPOひまわり生命保険の池田真梨氏によるエフェクチュエーション志向とコーゼーション志向の違い、およびそれを向上させる影響因子についての研究発表も行われました。

特に、金融業界における新たなビジネスモデルの構築に向けた多くの示唆が得られ、エフェクチュエーションが計画と偶然をうまく組み合わせて未来を創り出すための強力なツールであることが再確認されました。

このイベントを通じて、エフェクチュエーションが日本企業にとって重要な戦略ツールであり、変化の激しい現代においてその実践がいかに効果的であるかが明確になりました。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!