─パネリスト(左から)─

新田隼也 氏(東京都職員)

有山圭二 氏(元厚生労働省技術参与 接触確認アプリCOCOA担当)

平本健二 氏(元政府の新型コロナウイルス感染症対策テックチーム裏方)

古川泰人(JUST道IT)

─モデレーター─

関 治之 氏(Code for Japan代表理事)

*Code for Japanは一般社団法人コード・フォー・ジャパンを指す(以下同)。同法人はIT技術を活用し、地域課題の解決を目指す非営利団体

関 治之 氏(以下、関):「東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト」(以下、対策サイト)は、「外」からも話題になりました。オープンソースを使って行政とコラボレーションすること自体が珍しかったことに加え、デザイン面などいろいろと評価もいただきました。セッション2では、「外から見て対策サイトはどうだったか」を掘り下げていきます。まずは、自己紹介をお願いします。

古川泰人 氏(以下、古川):「JUST道IT」という北海道のコミュニティを代表して参加します。

平本健二 氏(以下、平本):私は、政府の新型コロナウイルス感染症対策のテックチームの裏方をしていました。

有山圭二 氏(以下、有山):厚生労働省の技術参与として、接触確認アプリ「COCOA」のオープンソース側で、GitHubコミュニティと行政とのやりとりをサポートする役割を担っていました。

関:この3名に加えて、セッション1に引き続き、東京都職員の新田隼也さんにもご参加いただきます。

対策サイトのオープンソースを使って、地域版が複数つくられました。まずは、その点について、古川さんお願いします。

古川:最初にJUST道ITについて説明させていただき、その上で対策サイトを外から見た感想を紹介します。

古川泰人(JUST道IT)

JUST道ITは、北海道版のコロナウイルス感染症情報サイトをつくっていたチームの名前です。(東京都の)対策サイトの公開から4日後に「爆速ロンチ」しました。実際は3日で出来ていましたが、一呼吸置き、4日後にしました。

爆速ロンチできたポイントとしては、API取得で自動デプロイ(データの配置・展開)できるようになっていたこと、コミュニティ、行政、民間、高専生など多様な参加者がいたことが挙げられます。

私たちだけでなく、他の地域版の(開発の)方々もすごい動きだったと思っています。2020年3月から5月ぐらいにかけて、各地域版がキノコのようにニョキニョキ出てきました。このとき何が起きていたか、コミュニティ目線、地域版開発者の目線でいくつかお話しします。

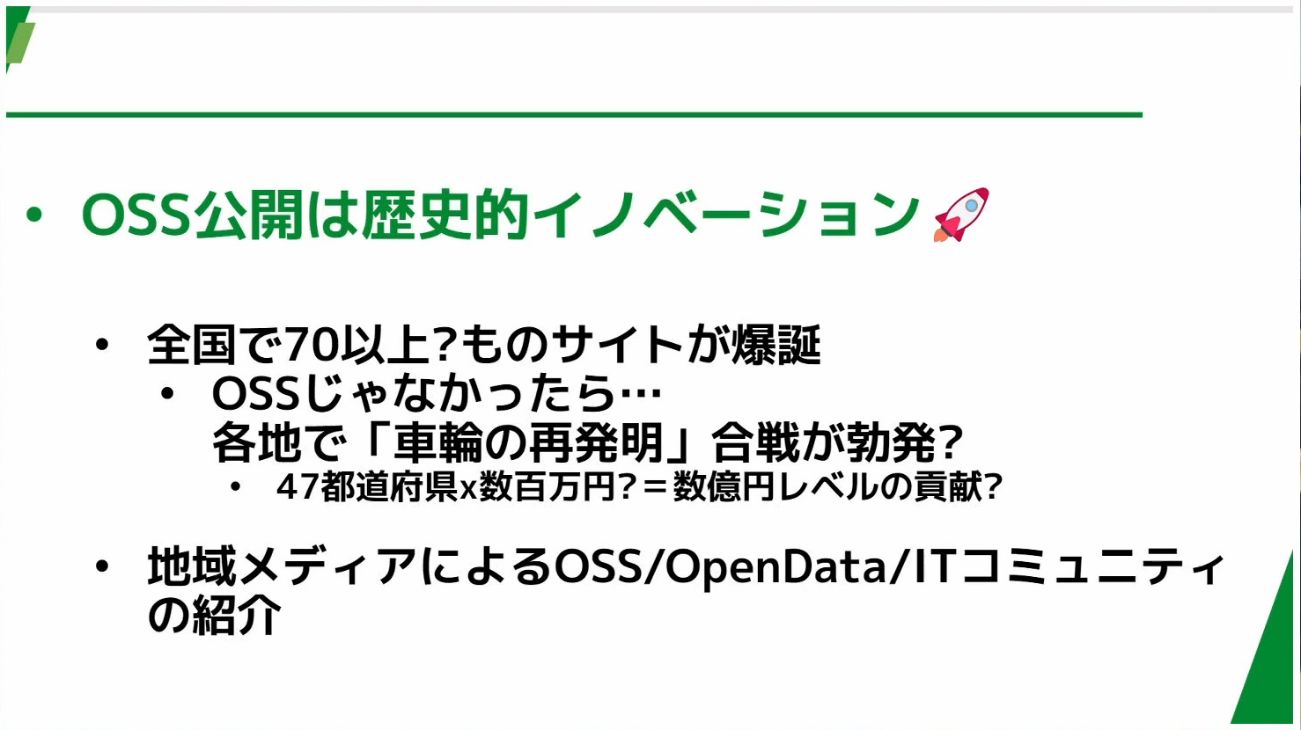

まず、東京都が行ったOSS(オープンソースソフトウエア)公開について、3点あります。1つ目は、OSS公開は歴史的なイノベーションだったということ。これは国内にとってすごく良いことだし、海外に向けても発信できる事例だと思っています。2つ目は、各地のコミュニティが参加し、連携・発信し合うという動きが生まれたことがすごく良かった。3つ目は、少しネタになりますが、「餅から米はもう終わりにしよう」ということです。

1つずつお話しします。「OSS公開が歴史的イノベーションだった」についてですが、私の手元のデータだと70以上のサイトが各地で生まれました。もし、オープンソースでなかったら、各地で再開発・再々開発合戦が勃発していたといわれています。仮に開発に400から500万円かかるとして、47都道府県それぞれが開発したら、合計で2億円を超える税金がつぎ込まれていたかもしれません。お金(コスト削減)が目的ではありませんが、この点だけでも、OSS公開には大きな価値があったと思っています。

また、北海道版について、地域のメディアや新聞が取材に来ました。取材対応では、「オープンソースとは?」「コミュニティとは?」から一般の方に分かりやすい言葉に翻訳して伝える必要がありましたが、社会的な教育の機会にもなったと感じています。北海道新聞で特集を組んでもらったり、NHKで取り上げてもらったりしました。他の地域でも同様のことが起こり、「みんなでシェアして、もっとオープンソースやオープンデータのことを広めよう」というムーブメントになりました。

2つ目、「各地のコミュニティが参加し、連携・発信し合うという動きが生まれた」ことについてですが、「オープンソースが少し分かる人は、一緒につくってみよう」という団結が生まれました。(台湾デジタル発展部部長)オードリー・タンさんの言葉に「上翼思考」がありますが、普段は受け身の仕事が多い地域のエンジニアに、上へと向かう翼を生えさせることができたのではないかと思います。

*上翼思考:違いや争いを超えて、ともに上を目指すという考え方

また、北海道版が6カ国語にトライする中で、「プログラムの開発はできないが、翻訳なら力になれる」という人が何人も手を上げてコミットしてくれました。「発信」という観点では、今でも「Qiita」などに記事がたくさん残っていますが、「デプロイするにはどうすればいいか」「それは、こうやればいいよ」などのやりとりが積極的に行われました。対策サイトがクローズドシステムでできたベンダーものだったら、特許などの問題もありこういう流れは生まれなかったと思います。

*Qiita:コンピュータソフトウエア関連の技術に関する知識を記録・共有するためのコミュニティサービス

3つ目の「餅から米はもう終わりにしよう」というものですが、これは、「餅」と呼ばれるカチカチのスキャンPDFを人の目で見てCSVに打ち直す状態です。これを私は「餅から米」と呼んでいます。この概念は、多くのエンジニアが苦労してきて、終わりにしたいと思っているのに、いまだに続いています。

今回のケースで如実に出た課題として、「地域の低品質なデータ供給が運用コストを圧迫してしまったこと」が挙げられます。東京都版が素晴らしすぎて、地方はついていくことができなかったのです。そのため、「PDFスキャン」やセルを結合したいわゆる「神Excel」という問題が表層に出てしまいました。北海道版でも、オープンデータ担当が、毎日夜中に庁内のシステムを見ながら手入力して、オープンデータサイトに「手動登録」を最後までずっと行っていました。庁内のデータからデータ公開サイトまでワンストップでできた地域は、実際にはそれほどなかったでしょう。地域のボランティアが手入力でデータを打ち込んでいたところもあったそうです。

今回振り返ってみて、良し悪しは別として、地域の「データデバイド」(データ活用に関する格差)が、如実に表れたと考えています。当時は、新規感染者が「100人出た」「10万人超えたらどうしよう」と、多くの人が保険医療現場での対策に追われていました。そのタイミングで、技術的な話をして解決していくことは難しい点もあったかと思います。でも、それから3年半経った今、しっかりと教訓を残していければと思っています。

関:ありがとうございます。平本さんは、対策サイトを外から見ていて感想はありますか。

平本:実は、私は当時プロジェクトが忙しく、サイトをほとんど見ていません。ただ、立ち上がった対策サイトを見て、「よくできている」と思いました。4日後には、北海道版も立ち上がり、「自然と広がっていくだろう。皆さんに任せよう」と思えるほどの安心感がありました。

平本健二 氏(元政府の新型コロナウイルス感染症対策テックチーム裏方)

同時に、「悔しい」と感じました。その理由は、当時、政府でも緊急のサイトをいろいろと立ち上げていたのですが、機能はしているけれど、見た目(デザイン)や使い心地はイマイチでした。それに対して、東京都のサイトは、デザイン性に優れ、しかも日々更新していました。メカニズム(仕組み)としてオープンソースも取り込まないといけないと痛感しました。東京都の対策サイトをお手本にして、政府もGitHubなどを使いながらサイトをよくする、使いやすくするサイクルがつくれたらいいなと感じます。

関:対策サイトは、機能をシンプルにしていたことが(成功の)ポイントだったと思います。その点、行政のサービスは、最初からさまざまなことを想定しすぎてしまうことがよくあります。そうすると情報が複雑になるし、ユーザーインターフェースが難しくなり、直観的ではなくなります。私たち(対策サイト)が「グラフは4つ」と絞ることができたのは、緊急事態でいち早く公開する必要があったことも影響していると思います。

平本:そうですね。政府の場合は、支出の枠組みがかなり厳しいこともあり、最初に機能を積めるだけ積む方向に向かっていました。そうすると、機能だけたくさんついたサイトになりますが、そこは反省が必要だと感じています。部分的なリリースを重ねていくような運用をやっていかなければならなかったのではと思います。

関:ありがとうございます。有山さん、いかがですか。

有山:対策サイトのデータを見るというよりは、「オープンソースで新しいことを始めたんだな」という切り口で注目していました。「運営上のトラブルもあるだろうけれど、破綻もせずにうまくいっている、フォークもいっぱいされている」と感じていました。私が「COCOA」に関わるようになってからは、対策サイト開発側に何回か相談もしました。トップランナーとして、私たちのはるか前を走っているイメージを持っていました。

有山圭二 氏(元厚生労働省技術参与 接触確認アプリCOCOA担当)

*COCOA:厚生労働省とデジタル庁が提供していたスマートフォン向けの「新型コロナウイルス接触確認アプリ」

*フォーク:公開されたソフトウエアのソースコードをもとに、別のソフトウエアを開発すること

関:補足として、少し背景をお伝えしたいと思いますが、有山さんもCOCOAでオープンソースを実施していて、GitHubで公開をしていたのですよね。

有山:COCOAは、もともと「COVID-19Radar(レーダー)」という別のプロジェクトのフォークとしてリリースしています。「皆で知見を持ち寄ってよいアプリをつくろう」という側面と同時に、接触通知アプリという特性上「プライバシーは守られている」ことを伝える必要がありました。

また、元のCOVID-19レーダーにはソースコードは公開するべきという思想もあり、COCOAはそれを引き継ぎ、オープンソースとしてのコントリビュートを受けつけ、さまざまなイシューを投稿していただくなど、対話を通じて改善していこうという前提がありました。

関:有山さんは、途中から参加したのですよね。

有山:はい。「4カ月間不具合を放置」という出来事の後に参加しました。

関:続いて新田さんにお聞きしますが、対策サイトは、外からの評価としてグッドデザイン賞を受賞しましたが、そのことは、庁内にどのような影響を与えたのでしょうか。

新田:グッドデザイン賞の「ベスト100」の他にも、2020年にいくつか賞をいただきました。やはりコロナ禍という超ド級の社会課題の解決に取り組んだこと、しかもオープンソースという手法を取り入れたシビックテックだったということ。さらに結果として、ものすごいスピードで正しい情報の提供を成し遂げたことが、評価されたのだと思っています。

新田隼也 氏(東京都職員)

各自治体が陽性者数をしっかり公表していた中で、東京都の対策サイトが話題になったには、圧倒的に分かりやすかったからです。まず見た目でどう伝えるかが重要だということを、改めて大きく認識しました。シビックテックについては、行政ではこれまで取り組めていなかったこともあり、庁内でも「こういう手法があるんだ」と、初めての経験として受け止めていたと思います。

関:私も印象に残っているのが、一般の人たちの見方もだいぶ変わったことです。Twitter(現X)上で、「都は重要な情報を隠しているのではないか」「不都合な事実があるのでは」といったコメントに対して、第三者が「ここにデータがあり、グラフをさかのぼって見られる。生データも公開されているから、それを見た上で意見すべきだ」と指摘することがありました。

新田:私も毎晩、Twitterを確認していました。なぜかというと、サイトにエラーがあったときにつぶやく人がいるからです。そのとき、感染者に関する話題の中で「東京都がこういうデータを出している」とリツイートしてくれる人がいました。

関:情報をカード型で公開し、カード単位でシェアできる機能をつけたことがうまくいった事例だと思います。THE GUILD代表 深津貴之さんがTwitter上で提案してくれたことで、実装されました。

新田:スクリーンショットをシェアするのとは、全然効果が違いますね。

関:次は、古川さんにお聞きしますが、北海道版は、一般の人にどのように受け入れられたのでしょうか。

古川:PVは、かなり伸びていました。カードビューという形式を採用したことで、多くの人がTwitterで広めてくれました。人が情報を広める理由の1つに、「安心したい」という心情があると思います。情報源が不確かな「俺データ」を鵜呑みにするとろくなことがないことは、皆さんもう分かっていますが、今回、「安心の大元」にオープンなデータがありました。

信頼できる情報源には、「後からたどれる」「全て公開されている」といった透明性につながる仕組みがあります。特に3.11以降、透明性の点は「正しくあろう」といわれてきましたが、われわれの北海道版においては、それを実現できていたのでないかと、今日のお話を聞きながら思い返していました。

関:コントリビューターとしては、どのような方々が参加していましたか。

古川:ITコミュニティかいわいに属する人が1つ、もう1つは何となく薄くつながっていた人同士のコミュニティに属する人です。北海道の場合は、それらコミュニティからさらに薄くつながっていた人もいました。

批判するわけではないですが、地域によっては、つながりが分断していたことで、3つ、4つと、サイトが複数立ってしまったところがありました。データを取り込むタイミングなどもバラバラで、「信頼性」を確保できない状態でした。これも、データデバイドなど、地域のコミュニティのいろいろな事情が、如実に出てしまった結果だと思います。そのこと自体が「駄目」と言いたいわけではなく、その点をうまく課題にできればよかったのではないかと思っています。

関:ありがとうございます。先ほど、古川さんのお話の中で「餅から米」という話題が出てきましたが、平本さんはどうしたらよいとお考えですか。

平本:今回、私はオープンデータへの理解を求めるために走り回っていましたが、皆さん「オープンデータって何」から始まる。意識がまだまだ高まっていない状態だったのです。そこがすごく問題だと感じており、もう1度(オープンデータ活用の機運を)高めていかなくてはならないと実感しています。

関さんもご存知のように、東日本大震災発生後から、シビックテックやオープンデータに関する活動は盛り上がっています。シビックテックのコミュニティは、かなり安定してきた印象で、みんなで集まり一緒に成し遂げようという、いい流れができています。一方、オープンデータについては、政府だけでなく自治体も含めて、まだまだな印象です。そこでわれわれは、データ標準をつくるなど取り組んでいますが、まだ「そもそもこれ何?」と言われてしまう状況です。どのように展開していこうか検討しているところです。

関:オープンデータの活動については、一巡している感じもあります。「言われたことはやった」と思っている自治体の人たちもいることでしょう。しかし、本質的な価値の部分では腑に落ちていない部分があり、実例もまだあまり生まれていない状況だと感じます。

平本:今週、私は地方都市に行っていたのですが、そこで「結局(シビックテックの成功事例は、Code for Kanazawaの取り組みで知られる)ゴミ出しアプリ『5374ゴミナシ.jp』くらいしかないですよね」と言われました。

オープンデータは、企業活動の中で取り組まれているものが結構ありますが、シビックテック的なアプリケーションでブレークしているものは(ほとんど)ありません。デジタル庁が、地域のオープンデータの利活用事例を公開する取り組みを実施していますが、実例が100を超えたのかどうかも分かりません(2023年9月29日現在の利活用事例数合計は88件)。古いものはサービスが終了しているのもあると思います。そういうことを踏まえて、やり直さなければいけないと思っています。

関:そこは改めて、われわれもご一緒したい部分です。有山さん、先ほど、COCOAの話の中でも触れられていましたが、さらにセッション1の内容も踏まえて、難しいと感じる課題などはありますか。

有山:セッション1の中で、今回の対策サイトは、陽性者数に絞ってデータを事実として提供したこと、つまり提供データを限定した点がよかったという話がありました。

COCOAの場合は、「アプリがある程度の判断を伝えてしまった」という違いがあります。「接触した」という判断です。なぜそう判断しているのか、その判断基準は正しいのか、さらに判断基準に至るまでの技術にどれだけ信頼性があるのか、どれだけ検証したのか。山ほど疑問が出てきて、信頼性を担保するのが非常に難しくなったわけです。

純粋に「数だけを伝えて、受け取り手がそれを判断する」ということにフォーカスするのが、正しいアプローチだったと思っています。COCOAも後半は、ユーザーが接触したログを全て取り出せるようにしました。すると、そのログを解析するウェブサービスをつくってくれる人たちが出てきて、非常に喜ばれていました。多くの人が、毎日ログを見て「通知はされなかったけど電波は受信していた」というようなことをTwitterでつぶやいていて、バイラルでどんどんユーザー数が増えていくという流れができました。手応えを感じた矢先に、COCOA自体が終了してしまいました。

全体を通じて、「まず信頼できるデータを出す」ということが重要だと痛感しました。

関:COCOAと対策サイトは、どちらも行動変容を目指すサービスでしたが、COCOAの方は、そもそもの課題設定に難しさがあったかと思います。COCOAには、コントリビューターがどれくらいいたのでしょうか。

有山:ずっとアクティブな人はそこまで多くなく、10~15人くらいです。一番多かったイシューは、「翻訳」「接触通知の見せ方」でした。また、イシューではありませんが、接触の基準が当初から変わっていないことに対して、「これだけ変異株が出てきているのだから、接触の基準を変えるべきだ」というディスカッションが立ち上がりました。

関:ありがとうございます。新田さん、対策サイトは盛り上がりましたが、庁内でこれをきっかけにオープンデータについての気運が高まったことや新しいサービスが生まれたなどは、ありますか。

新田:所管外なのでそこまで詳しくはありませんが、オープンデータのガイドラインが設定されて、「東京都 オープンデータカタログサイトにオープンデータを載せると使用される」という実例ができたことが、エポックメイキングだったと思います。

GitHubについても、東京都オフィシャルのGitHubを持つようになり、対策サイトのフィックスしたソースコードを置いてあります。他にもソースコードを置いており、都政の構造改革チームでは、ここを端緒にしてオープンデータ、オープンソースを使っていこうというのが、大きなテーマになっているはずです。

対策サイトによって、オープンソース、オープンデータで何が起きるのか、皆に知らしめたこと。何がやれるのか分からなかったところから、コロナウイルス感染症という大きな社会課題の中の1つの実例で、分かりやすい説明ができたことが大きかったと思います。

関:GitHubを使っている政府や自治体は、あまり多くない印象です。平本さん、そこには、やはりハードルがあるのでしょうか。

平本:まず、セキュリティの観点から「入れさせません」と判断しているところが多いです。次に、炎上を気にして、職員の誰もGitHubに意見を書けないという点があります。コミュニケーション型のサイトに参加するのは、行政側のハードルはかなり高いです。

関:双方向のコミュニケーション自体に、ハードルがあるということですね。実際、全ての意見を平等に扱う必要もありますし、とんでもない意見でも反応しなければいけない。そのような難しさもあるでしょう。

平本:その通りです。実際に今回のGitHubの活用においても、正論であっても「今のタイミングでは直せない、予算の都合で難しい」などの意見もあり、放置せざるを得ないこともありました。そうすると、クレームが多く届きました。今後もGitHubを使っていくべきだと思いますが、GitHubと行政は、文化としても仕組みとしてもなじみにくいと感じます。

関:難しさはあると思うのですが、逆にどういうことがあれば、職員も安心して書き込めるようになりますか。

新田:率直に言うと、人的リソースです。なぜなら、難しさの1つには、全部公式見解になってしまうという怖さがあります。そこで今回は、今村さん(今村かずきさん、元Code for Japan理事、インフォ・ラウンジ)にほぼ張りついていただき、1件1件対応してもらいました。つまりサイトごとに「張りつきの職員」をつけられるのか、人的に用意できるのかどうかが一番大きいと思います。

現実として、職員である私が直接対応しなかった理由もそこにあります。対策サイト以外にも仕事があり、1件1件答えることができなかったのです。

関:「1カ月に1回だけ職員が直接反応します」「全部には答えません」など、あらかじめ期待値をセットしておくのも1つの解決策かもしれません。

関 治之氏 氏(Code for Japan代表理事)

新田:そのようなルールが設定できれば、可能になるかもしれません。しかし、それが妥当かどうかの検証も必要ですし、判断は難しいと思います。

シビックテックは、属人的な面が大きい印象です。すごく詳しい人が、すごい思いを持って取り組んでいる。けれども、その人が異動したらどうなるのか。人事異動が当然ようにある公務員としての難しさもあると思います。

関:新田さんがよかれと思って精力的に取り組んでいたとしても、後任にとっては負担になってしまうことがあるということですね。

新田:はい。対策サイトについては、私が在籍している間に閉じられることが想定できていましたが、時限的なサイトはそれほど多くありません。

古川:その点、北海道版は恵まれていたと思います。メンバーに北海道庁の人も、札幌市役所の人もいました。道庁の人から「オープンデータ担当がこんなことをしました」「このカラムこうしましょう」という書き込みがあったり、市の人が「市でとっているデータをぜひ使ってください」とイシューの中に登場したりして、「新しい時代が来た」と思いました。

全て公式見解になるという点は、やはり大変だと思います。参加して議論すること自体が文化であり、作法であるという点について、われわれも継続的に発信していかなければならないと思いました。

関:有山さんは、実際にGitHubでコミュニケーションをとっていました。公式見解になってしまう怖さや発言内容の決裁をとる必要があるなど、苦労はありましたか。

有山:当初は、そのような懸念は全く考えていませんでした。しかし、コントリビューターから「それは厚労省の公式見解ですか」という発言が、私のもとにも来ました。その発言をされてしまうと、大体の意見は死んでしまい、議論できなくなってしまいます。その都度、公式見解をまとめていたら、何カ月も経ってしまいます。そのような発言が来ることを想定していなかったため、印象に残っています。

関:本当に難しい問題だと思います。議論をするフェーズでは、どんどん意見や情報を交換しなければ建設的な議論は生まれません。そこで「公式見解ですか」と言われると、それ以上何も言えなくなるというのは理解できます。

有山:そうですね。ただ、私もよくなかったのは、その点を意識せずに発言していたことです。「公式見解ではなく、エンジニアとしての技術的な議論です」と前置きするなど、メンテナー側として議論の仕方をモデレーションする必要があったと思います。後半は、「ごめんなさい。それは言えないです」とか、「議論から外れます」と発言しても、怒られたことはなかったです。

関:期待値をそろえたということですね。とてもよいノウハウだと思います。今後、行政が双方向性の高いやりとりをする際には、「これは組織を代表する意見ではありません」と前置きしておくとよさそうです。

平本:もうひと工夫が必要です。私も、いつもそのような前置きを書くのです。それでも、「国のサイトの中での発言だよね?」と納得してくださらない人も結構います。そうすると、サポートしてくれている職員が萎縮して、全く書けなくなってしまいます。

ただ一方で、そのような意見が出たときに、他のコントリビューターがサポートする意見を出してくれたことは、すごく心強かったです。みんなで盛り上げていく気運をつくっていくことが重要だと思います。

関:ありがとうございます。対策サイトで1つの事例ができ、他の事例もたくさん生まれてほしいと思いました。しかし実際には、行政でオープンソースを使い、ソースコードを公開して外からのコントリビューションを受けつけるということは、あまり出てきていない印象です。なぜでしょうか。

古川:たしかにそうだと思います。でも国土交通省主導の「PLATEAU(プラトー)」は、こちらから「GitHubにオープンソースとして置きましょう」と促せば、「いいですね」と返してくれるイメージがあります。PLATEAUには、ものすごいドキュメントやツールが置いてあります。これをいろいろな方面へ広げていければいいと思います。

*国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・活用に関するオープンデータ化プロジェクト

関:地理空間系のデータは、最近ライブラリーを含めていろいろ公開されていて、コミットもされているものが多いですね。平本さん、どうですか。

平本:私は今IPA(情報処理推進機構)に在籍しています。IPAは、昔はオープンソースセンターを持っていましたが、閉めてしまった過去があります。そこで、「もう一度やりましょう」という話をしています。諸外国を見ていると、政府がオープンソースのガイドラインやライブラリーをつくり、積極的に使おうと言っています。われわれもやっていかなければならないと考えていますが、オープンソースの理解が広がっていません。

例えば、仕様書に「オープンソースにすること」と書かれていることが増えていますが、メンテナンスのことはあまり考えられていません。オープンソースをやるなら、メンテナンスを含めた仕組みや翌年以降の扱いなども含めて、役所で考える必要があると強く感じています。

それから、国や自治体が出したオープンソースにバグがあった場合、誰が責任を取るのか。「責任をとれないから、他の自治体に提供したいけれどできない」という話を耳にします。そこも含めて、どういうコミュニティをつくれば実現できるのか、いろいろな立場の人と相談していますが、まだ解は見つかっていません。

関:たしかにオープンにした後、それをメンテナンスできるコミュニティがないと、やはり広がっていかないですね。また地方自治体は、地方自治法の解釈の問題で、税金を使って調達したものを無償で公開できないという判断になることもあるみたいです。

平本:そうですね。そういう話も含めて、政府がガイドラインをつくるとともに、理解を深める必要があるでしょう。

関:有山さんいかがですか。

有山:私が、現場レベルのエンジニアとして考えているのは内製化です。何をするにも、まず自分たちでつくれる体制にしておくことが、すごく大事だと思っています。そしてオープンソースがコスト削減の文脈で使われることがありますが、私は「内製化もオープンソース化もコスト削減にはならない」ということを指摘し続けています。逆に、「短期中期的にはお金がかかり、しっかり育てばそこから効果が出てくるかもしれない」という気の長い話です。そのため単年度の予算で組んでしまうと、どうしても評価がしづらくなってしまいます。それでもコストがかかっても、長い目で見て内製化、オープンソース化をやってもらいたいと思っています。

関:GitHubをはじめとしたプラットフォームを使って普段から開発するなど、プロジェクトマネジメントを含めて、モダンな開発環境に慣れていくことも必要だと思います。新田さん、いかがですか。

新田:内製化の重要性は感じています。コミュニティの中でやりとりをするということは、会話を理解しなければならないということです。行政側は、ほとんど分かっていません。「このメールどういう意味?」から始まり、その説明をするコストがかなりかかります。東京都も含めて自治体側に、内製化するための専門的知識を持った人がいることが重要だと思います。ただ、事業自体はものすごい数があるため、そこに1人1人詳しい人を置くわけにはいかないでしょう。そういった意味で、ぜひGovTech東京には、解決に向けて頑張っていただきたいです。

関:GovTech東京は、まさに内製化のような問題にチャレンジする組織だと思います。オープンソースに関しても、うまく活用すれば、市区町村含めてより品質の高いサービスにつながっていくし、データ連携もしやすくなるでしょう。今回の対策サイトを通じて、オープンソースの力、可能性のようなものが示されましたが、これをさらに広げていくために、GovTech東京に期待することを最後に皆さん聞きたいと思います。

古川:今回のディスカッションの中で出てきた課題には取り組んでいただきたいです。また、東京都以外の地方自治体には、「東京は優秀なエンジニアがいるからできる。でもわれわれは……」のような課題感もあるかもしれませんが、そこは東京での知見やOSSの活用といったオープンな株分けをぜひ進めていただきたいと思っています。

平本:どんどんショーケースをつくってほしいです。国はまだまだ動きが遅くて、制度改革に時間かかります。今回の対策サイトは革新的であり、すごくいい事例だと思います。GovTech東京には、こういうことをどんどんやってもらい、「他の県でも使えるぞ」「国でもできるぞ」と、先導していただきたいと思います。

有山:行政は、国でも地方自治体でもすごく優秀な人が多く、いい方向に進めるはずです。GovTech東京には、行政のよいところを伸ばしたり、失敗を回避するサポートをしたりするなど、近くで支えてもらえると安心できると思います。

新田:私は、対策サイトを3年間やっている間、同時にコロナウイルス感染症関連の広報も担当していましたが、「技術があればできる。技術がないからできない」ということがとても多いと感じました。なぜ行政がPDFで出すかというと、PDFでしか出せないからです。行政にはたくさんの発信すべきデータを持っています。デジタルのサポートがあれば、どの自治体ももっといい情報が世の中に出せるはずです。今後に期待しています。

関:ありがとうございます。GovTech東京は、期待に応えられるよう、共同化、オープンソース戦略みたいなことにも注力していただきたいと思います。Code for Japanとしては、メンテナンスを含めてサポートするコミュニティをつくっていくお手伝いなどをしたいと考えています。皆さん、どうもありがとうございました。

(取材・TEXT:データのじかん編集部 PHOTO:加藤翔)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!