目次

前回の記事では活用されるレポートについて解説しましたが、今回はBI(Business Intelligence)ツールを運用していくなかで活用されなくなったレポート・ダッシュボードの処遇について解説します。

BIツールを数年単位で運用していくと、作成したレポートやダッシュボードに対して以下のような困りごとが発生します。

ユースケースを洗い出すと枚挙にいとまがありません。不思議なことに、これらの課題はBIツールの種類や、会社・組織の大小を問わず発生する課題となっています。

今回はこうした「増え続けるレポート」や「残り続けるレポート」に立ち向かうためのポイントを紹介します。

レポート・ダッシュボードの断捨離の第一歩は、まずは断捨離対象がどの程度存在しているのか、全量を把握する必要があります。

BIツールには、レポート・ダッシュボードといったコンテンツを監視する便利な機能が実装されているものがあります。まずはこの監視機能を用いて利用状況を把握します。

また、メタデータを直接参照可能なBIツールであれば、メタデータを集計することでBIツール謹製の監視機能よりも多くの情報や詳細な利用状況を把握することができます。

次に、ルールを言葉で定義し、ドキュメント化していきます。

1つ前に行った利用状況の集計作業を「現状把握(As-Is)」とすると、ルールの制定はあるべき姿を定義する未来「(To-Be)」を描く作業となります。

ルールを決める際に参考となるのが、取得したデータです。

まずは、誰が見ても明確な指標を設定し、定量的に判断できるようにします。以下に指標と閾値の一例をあげましたので、ぜひ参考にしてください。

| 指標 | 説明 | 閾値の例 |

|---|---|---|

| 閲覧数 | 一定期間にレポート・ダッシュボードが閲覧された回数。 | ・直近1ヶ月間の閲覧数が0の場合、削除対象とする。 |

| 閲覧人数 | 一定期間にレポート・ダッシュボードを閲覧した人数。 | ・直近3ヶ月間で閲覧した人が2人以下の場合、削除対象とする。 ・直近1年以内で閲覧した人が0の場合、削除対象とする。 |

| 公式 or アドホック | 正式に周知した上で公開されたレポート・ダッシュボードなのか、調査目的や一時利用として作成されたレポート・ダッシュボードか。 | ・公式レポートは原則残す。 ・作成後3ヶ月以上経過したアドホックレポートはアーカイブする。 ・アーカイブレポートは半年間保管し、その後削除する。 |

| パフォーマンス | BIツールやサーバーに対して不必要な負荷をかけていないか。また、パフォーマンス悪化によりグラフ描画速度が損なわれているか。 | ・サーバーのCPU使用率を逼迫しているレポートはアーカイブ対象とする。 ・表示までに3秒以上かかるレポートの場合、閲覧者の時間を奪うこととなるので、パフォーマンスチューニング対象として取り扱う。 |

| クエリコスト | 参照元のデータベースに対して不必要な負荷をかけていないか。BigQueryなどのクエリ課金が発生するデータベースの場合は、1クエリあたりの課金額が妥当かどうか。 | ・クエリ実行時間が10秒以上の場合、スロークエリとみなしてチューニング対象とする。 ・1TiB以上のクエリコストの場合、チューニング対象とする。 |

| キーパーソン閲覧数 | 経営層、マネジメント層など、レポート・ダッシュボードを閲覧してほしい人々が閲覧したかどうか。 | ・直近半年間でキーパーソン閲覧数が0のエグゼクティブレポートは削除する。 ・直近7日間でキーパーソン閲覧数が0のエグゼクティブレポートは修正対象とする。 |

指標を設定する際の注意点は、指標によってはレポート・ダッシュボードを単に削除するだけの作業となってしまう可能性があります。そのため、周囲から反発が生じたり、本当は重要なレポート・ダッシュボードを意図せず削除対象としてしまったりすることになります。そのため、指標の閾値の設定とその後の対処法については慎重に決める必要があります。

また、閾値を超えた(あるいは外れた)レポート・ダッシュボードの処遇についても詳しく決めておいたほうがその後の作業が楽になります。単に削除やアーカイブするといった断捨離の側面だけでなく、修正やチューニングといった改善の余地がないかを考えるのも有効なアクションです。

退職者が作成したレポート・ダッシュボードの処遇は、断捨離の最大の壁といっても過言ではありません。

もちろん、退職者が適切に引き継ぎ業務を行っていれば、これらの問題は考慮しなくてもよいのですが、引き継ぎ漏れが発覚することも稀にあります。

退職者の作成したレポート・ダッシュボードの処遇の例を以下に示します。あくまで一例ですので、会社文化や組織レベルに応じてカスタマイズすることをおすすめします。

断捨離ルールを運用している企業や組織はありますが、一度ルールを決めたとしても、ルールを改定しないで何年も運用しているケースが多く見られます。

今回のルール策定に限らず、100人規模の企業や組織では運用できたルールも、300人、1000人と社員数が拡大していくと運用が難しくなります。そのため、頃合いを見てルールを改定する必要があります。

このときに筆者が行っている対策は、断捨離の前後で振り返りを必ず実施することです。次回の断捨離の際への申し送りとしてルールをアップデートしています。

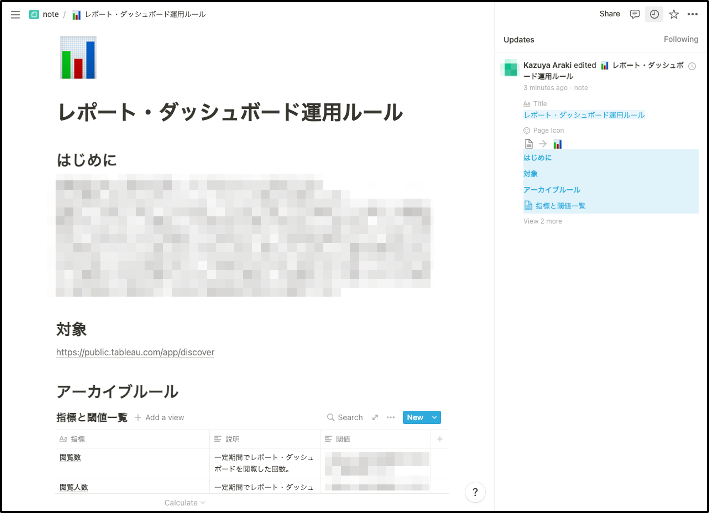

そのために、ルールをドキュメントに残し、改定履歴を残すことで常に最新状態を保つだけでなく、改定履歴を追うことで当時の意思決定を汲み取ることができます。(今回に限らずですが、何かの決め事について記録する場合は、Notion、esa、Confluence、Google Docsなどのドキュメントツールを利用すると、簡単に履歴を管理することができ、属人化の解消にもつながります。

Notionの場合、変更履歴(右側)を自動で記録してくれる

これまでに紹介した方法を読んで、「思ったよりアナログなことをやっているな」「泥臭い作業だな」という印象を持つ人はいると思います。日進月歩で発展しているBIツールといえども、残念ながらレポート・ダッシュボードの断捨離に対する「銀の弾丸」はないのが現状です。BIツールの進化によって、近い将来この記事が陳腐化してしまうことを切に願っています。

一方で、レポート・ダッシュボードの断捨離の作業を「泥臭い作業」と感じてしまうのは、断捨離の本質の理解が不足している可能性があります。

「増え続けるレポート」や「残り続けるレポート」を放置すると、BIツール内での検索性へ影響が及びます。検索時間が増えて、検討に費やす時間が確保できなかったり、施策自体が先延ばしになったりすることもあり、すべてにおいて意思決定の妨げとなります。

レポート・ダッシュボードの整理整頓をおろそかにすることで生じる「時間泥棒」によるビジネスへの損失は思った以上に大きくなります。定期的にレポート・ダッシュボードの整理整頓を行い、必要なデータを探せるように検索性を担保しましょう。

断捨離の作業で、せっかく作ったレポート・ダッシュボードを泣く泣く削除することもあります。

しかし、断捨離の指標を設定したことで、「なぜ閲覧数が伸びなかったのか?」「なぜパフォーマンスが悪かったのか?」「なぜ経営層は見てくれなかったのか?」などという疑問が生まれます。これらの疑問をレポート・ダッシュボードの改善機会ととらえれば、さらにレポート・ダッシュボード作成者としてのスキルアップの糧になります。

「増え続けるレポート」や「残り続けるレポート」の一番の問題点はコストです。

基本的に、レポート・ダッシュボードが存在すれば、少なからずコストがかかります。ですので、利用されていないレポート・ダッシュボードを削除すれば、丸々コストカットが可能ということになります。

BIツール自体、ROI(Return On Investment,投資収益率)の向上を求められることが多いツールです。断捨離をすることでコストを下げれば、ROIを最大化できるという恩恵を受けられます。

以上のように、断捨離の効果は計り知れない影響力を持っているといっても過言ではありません。断捨離の作業自体がまだまだ効率化には程遠いですが、とても重要であるという認識を持って取り組むべきだと私は考えています。

私がBIツールの導入の相談を受けたときは、以下を整理してアドバイスします。

大抵の場合、上記のすべてを見直す必要があります。必要であればData WarehouseやETL(Extract/Transform/Load)を提案することもあります。

このときには、単にBIツールを導入するだけでは足りない点を相談者に説明する必要があります。BIツールを車、データをガソリンに置き換え、ガソリンスタンド(=Data Warehouse)がなければ、車に燃料を安定供給できないので安定しません。また、ガソリンの質が悪いと車はうまく走れないので、精製(=ETL)が必要ですね、という例え話をしたりします。

車が存在しなかった時代は馬が移動手段でしたが、馬しか知らない人々に車と車周辺の環境の大切さを説くことでchange the worldをもたらすことができます。BIツール導入という些細なきっかけから、世界を変えた人々を直近に見ることができるのが何よりの喜びです。

この記事を書いた方

株式会社エウレカ 荒木 和也さん

1982年神奈川県生まれ。受託開発エンジニア、自社パッケージ開発エンジニア、BIツールのプロダクトマネージャーを経て、2017年株式会社ビズリーチでデータアナリストに従事。2020年現職。専門はデータ基盤設計/運用、BIツールの整備/エバンジェリング。BIツール研究所は2019年より参画。

Twitter:https://twitter.com/kazuya_araki_jp

note: https://note.com/jedi_trickstar

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。