データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けいたします。

大川:いつもウォッチしていた「産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会」の資料が公開されました。読者の方にはぜひ本編の資料ではなく、「副読本(二次資料)」をチェックして欲しいです。生々しい意見は副読本にまとめるのが“お作法”なのか、非常に面白い情報が盛りだくさんですよ。象徴的な生々しい意見としては、以下のような文言が挙げられます。

■研究開発・イノベーション政策の課題と方策に関する議論の概要(副読本)より抜粋 |

野島:なるほど。確かに実態を捉えた「生々しい意見」ですね。

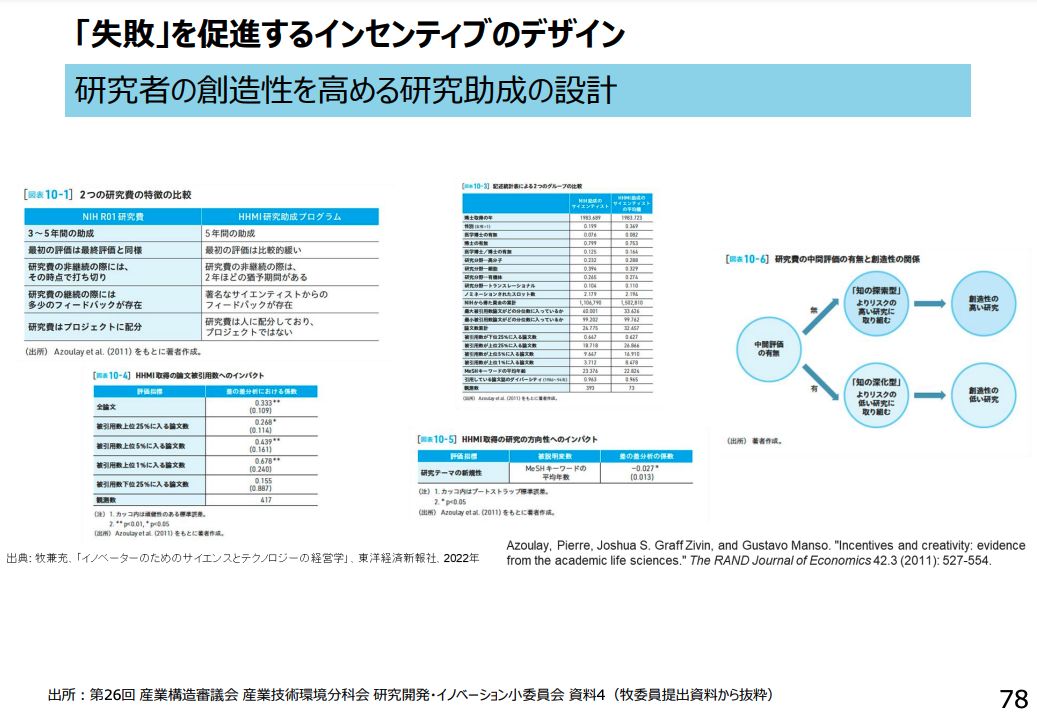

大川:産官学をおしなべてどう考えても失敗する。さらに失敗の弊害が目に余るというほか、スターサイエンティストのみが注目されるなど、投資やIPO、M&Aといった多分野に渡って良い報告がなされていますよ。早稲田大学の牧先生をはじめ、有識者の委員の方々が素晴らしい働きをされていると感じています。ファクトのデータだけでも十分、面白いのですが、誰かに講演会などを開いてほしいレベルですよ。例えば、「失敗」を促進するインセンティブのデザインというページは秀逸です。

出所:産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会 中間とりまとめ,資料(イノベーション循環を推進する政策の方向性(PDF形式:7,063KB)PDFファイル)

大川:良い失敗を促進するインセンティブが、研究助成の設計に含まれていないのはよろしくない。という主張ですね。

野島:おー!ものすごく良いことが書かれているんですね!

大川:この資料における失敗とは「当初の想定通りにいかなかったこと」ですね。現状のほとんどの助成制度ではその状態になると「打ち切られる」、「修正に多額の費用がかかる」など避けるべき事象となっています。失敗しなければ新しい価値を生み出せないにも関わらず、現状は逆になっていないか?という主張です。

野島:具体的なインセンティブとはなんでしょう?

大川:中間レビュー(中間評価)をしないということです。中間レビューでは良いモノが作られにくく、ない場合は良いモノを作りやすくなるという傾向も示されています。ぜひチェックしてください。まさに技術研究の創造性を低下する日本の「悪しきやり方」の代表例ともいえます。

野島:なるほど。これまでのやり方の代替案なども示されているんですか?

大川:至極単純で中間レビューを撤廃すれば良いだけです。中間レビューを行うことそのものが、創造性が低下する要因となるデータも示されていますから。

野島:これは自分で研究していても、肌感覚で分かりますよね。ただ、野放しにされていると成果が出るのか不安になるのも事実なんですよね。

大川:そこは「議論の余地がなく」野放しにした方が効果が出るという結論であり、私も同意見ですよね。ただ、研究者にしては全てが自責になるので成果に対する言い訳ができないという面もありますよ。中間レビューがあると他責にする余地が生じてしまいますから。

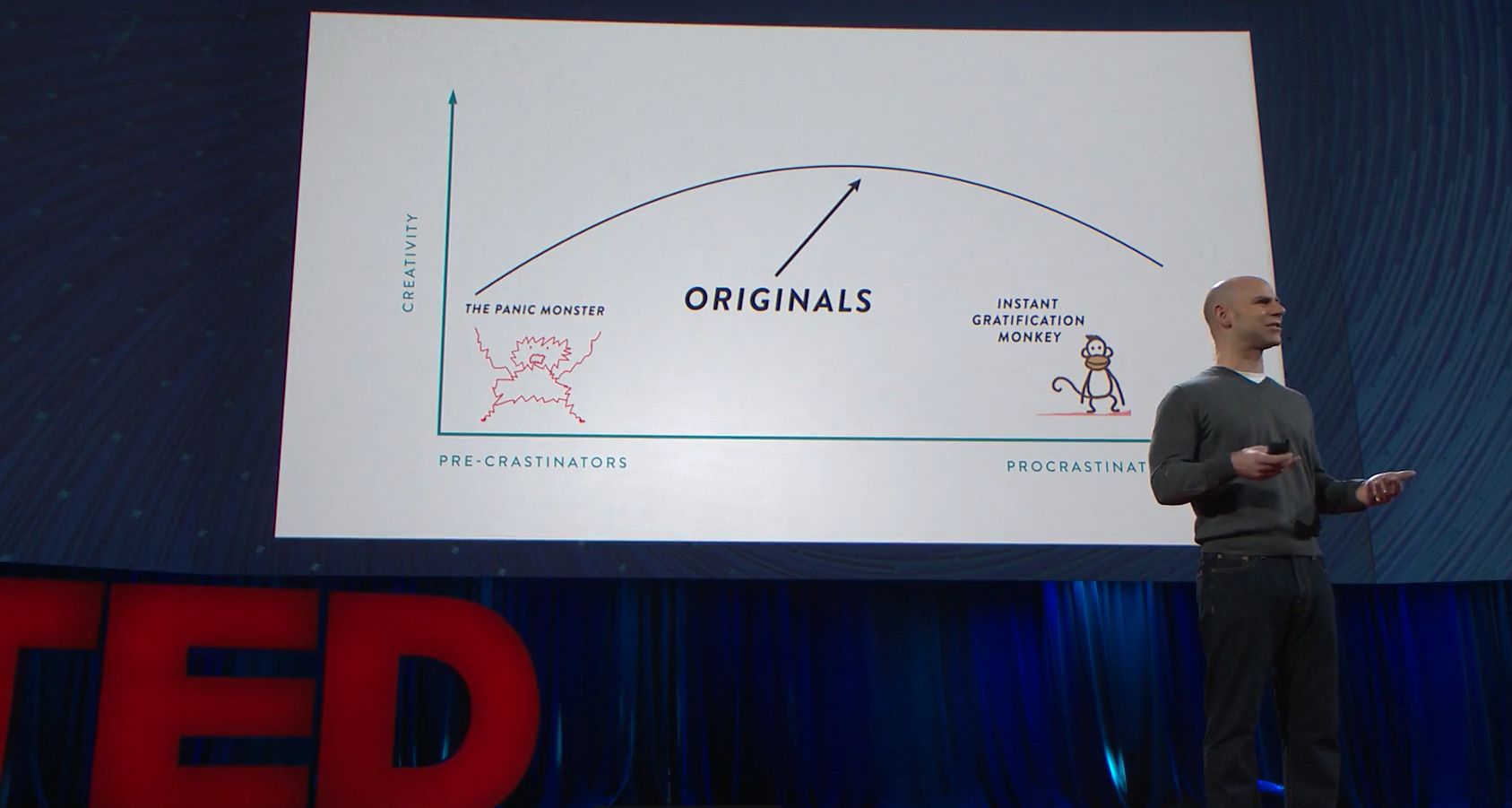

野島:ちょっと話が異なりますが、心理学者のアダム・グラント氏がTEDで講演した「The surprising habits of original thinkers(独創的な人の驚くべき習慣)」にも通ずるなあと思いました。

出所:Adam Grant,2016,The surprising habits of original thinkers,TED

大川:それは面白いですね(笑)。

野島:結論は言うと、プロジェクト締め切りのかなり前に手を付けてしまうとダメということでしたね。一方、直前すぎるとあきらめるから良くない。という着地でした。すごく雑でどこまで定量的なのか疑わしいのですが、肌感覚レベルとかなり頷ける内容であり、私も、できる限り前倒ししないように心がけています(笑)。

大川:私も同意見です。というか、研究者であれば全員知っていることだと思います。ますます、牧さんにインタビューしたいですし、もっと勉強してみたいですね。資料はもちろん、議論もとても盛り上がっていましたよ。産構審は事務局が「叩き甲斐」のある資料を作ってくるのが面白いんですよ。

野島:まさに「審議会」ですね。日本の大手企業のありがちな会議とは違う印象です。

大川:経済産業省が選定している「DX銘柄」の2023年版「DX銘柄2023」が公表されました。前身である「攻めのIT経営銘柄」の時から、毎年、グランプリや選定された企業をウォッチしていますが、正直、今年もあまり代り映えしていない印象です。選定される企業が固定化されているので、今後は意識的に変化を付けなければ厳しくなるかもしれないですね。

※経済産業省:DX銘柄2023

野島:毎回、読書会を開く「ものづくり白書」も今週公表されましたよね。

大川:こちらも昨年からあまりアップグレードされていない印象ですね。特にまだダイナミックケイパビリティに注力していますし、今回、紹介されている事例も「いやいや、これはダイナミックケイパビリティじゃないでしょう」というものが取り上げられるのが、「なんだかなぁ」といった印象です。

野島:なぜ齟齬が生まれているんでしょうか?

大川:個人的にはダイナミックケイパビリティの事例が見つかりにくくなっているんじゃないかなと感じています。また、ものづくり日本大賞のなかに従来のものづくりとは異なる取り組みを表彰する「ものづくりプラス」というカテゴリが設けられていたのですが、いつの間にかなくなっているんですよね。それがダイナミックケイパビリティと近しいと私は考えていたのですが……。

野島:スタンダードになってしまったんですかね。マスの理論のように。

大川:欧米的なものづくりの話になってしまった感じですね。製造業ど真ん中になってしまった。ものづくり産業を矮小化して見るのはもったいないという感想ですね。だからこそ、余計に産構審は面白いと感じていました。

野島:確かに。DX銘柄もそうですが、ゼロからイチにするには本質ですが、それを10や100にする過程で見逃してしまうのかもしれないですね。ただ、それも数年後には陳腐化するのでなかなか厳しくなると思います。

大川:ダイナミックケイパビリティの「大前提」を履き違えると、経営者や働く人が「ワクワクしない」という表現につながると思います。ワクワクする従業員を集めたり、ワクワクする職場を作ったりするという視点が、ものづくり白書のメインストリームになってもおかしくないんですがね……。ですから、今月末のセミナーでは取り上げる時間はあまり長くないと思います。

野島:DX銘柄の話を聞くと「マーケティングとして活用しましょう」と謳い続ける「健康経営銘柄」と同じ方向に行っているイメージがありますね。ブランディングやPRは本質じゃないですから、そうなると本当に先細りしてしまうと思いますよ。

大川:そうですね。私も健康経営はCSRやマーケティング、ブランディングではなく、社員のパフォーマンスを上げるというもっと直接的で即物的なものが本質だと思うんですよね。

野島:健康経営で利益を向上させたジョンソンエンドジョンソンの取り組みが有名ですよね。というか、それくらいしかないとも言えますが……。

大川:DX銘柄も含めて、なっていないなら辞めたら良いと思いますよ。

野島:同意見です。新しいアプローチであれば、受賞済みの企業も新しい目標ができますし。あと話していて思ったのですが、初期の受賞企業はある意味「本質」により近いのかもしれませんね。

大川:まさにその通りですよ! だいたいは賞をつくる際にいくつか候補の企業を考えているモノなのですが、そのような企業が陳腐化すると離れてしまうケースもあるんですね。

野島:「今年の対象はゼロ」でも良いかもしれませんね。受賞させるのが目的になったり、マンネリ化したりすると本質からずれるのは、実務であれば当たり前かもしれませんが。

大川:本当にその通りですね! 審議会が面白いのは「不定期」かつ「審議員の構成がガラッと変わる」といったプロジェクト単位だからこそなんですよ。

野島:こういった「裏側」を把握して情報に触れることが大切なんですよね。すべてにはポジショントークやバイアスがかかっているかも?という見方ですね。

大川:そうですね。特に情報なんて気付かなければ「誰かの手のひらの上」のままですから。捻くれているかもしれませんが、クリティカルシンキングとはこういったことだと考えています。特に若い人たちにはこのようなモノの見方があることに気付いて欲しいですね。

データのじかん編集長 野島 光太郎(のじま・こうたろう)

広告代理店にて高級宝飾ブランド/腕時計メーカー/カルチャー雑誌などのデザイン・アートディレクション・マーケティングを担当。その後、一部上場企業/外資系IT企業での事業開発を経て現職。2023年4月より上智大学プロフェッショナル・スタディーズ講師。MarkeZine Day、マーケティング・テクノロジーフェアなどにて講演。

近著に「今さら聞けない DX用語まるわかり辞典デラックス」(左右社)。静岡県浜松市生まれ、名古屋大学経済学部卒業。

データのじかん主筆 大川 真史(おおかわ・まさし)

IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、製造業のデジタルサービス事業、中小企業のデジタル化。(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、内閣府SIP My-IoT PF、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 中堅中小AG、明治大学サービス創新研究所客員研究員、イノベーション・ラボラトリ(i.lab)、リアクタージャパン、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum TOYAMAを兼務。官公庁・自治体・経済団体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

データのじかん編集 藤冨 啓之(ふじとみ・ひろゆき)

経済週刊誌の編集記者として活動後、Webコンテンツのディレクターに転身。2020年に独立してWEBコンテンツ制作会社、もっとグッドを設立。ライター集団「ライティングパートナーズ」の主宰も務める。BtoB分野を中心にオウンドメディアのSEO、取材、ブランディングまであらゆるコンテンツ制作を行うほか、ビジネス・社会分野のライターとしても活動中。データのじかんでは編集・ライターとして企画立案から取材まで担う。1990年生まれ、広島県出身。

(TEXT・編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。