目次

「今月は徳島にいらっしゃいますか?」こんな質問から始まった今回のインタビュー。1953年開業以来、徳島の水道機材の販売会社として地域に根ざして69年。“水の恵みをすべての人に”を経営理念にもつ有限会社小田商店(以下、小田商店)は、すでに自走組織として約26名のスタッフが営業活動に勤しんでいる。

取扱商品は7万点以上、業務プロセスは68項目におよび、年末年始以外はほぼ無休、同じ徳島県内に別の営業支店も存在する…などと一聞すると、スタッフのマンパワーやコミュニケーション不足が相当だというイメージを抱かざるを得ない。しかし現状は全くで、社長は月の半分は国内外へと旅行、社員はテキパキと業務をこなし、週休2日、残業はほぼなし、毎日18時には退社している。

「20年前からこういう組織にしたかった」と嬉しそうに語る小田氏の横には満面の笑みで微笑み返す社員の顔があった。小田氏の構築する、DX浸透をはかるローカル企業のありかた、そして自走する組織への変革の仕方とは一体どのようなものなのだろう。そのリアルを追った。

徳島の水道設備機器会社・小田商店の3代目社長である小田大輔氏。実業のかたわら旅行好きで全国の地域活性プロジェクトの視察も行う。隣に座っているのは社員の髙橋眞理子さん。現在は経理業務メインで就業中。GitHubのIssueも髙橋さんが書いている。

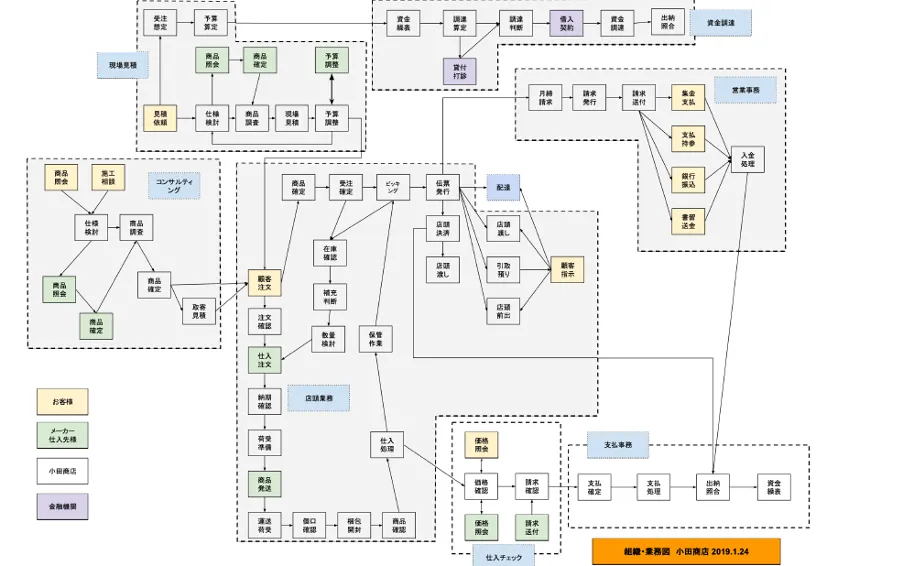

小田商店の業務内容の分解図。細かい粒度で分けると68項目に分類される。デジタルツールで代替可能な部分は積極的に取り入れた。

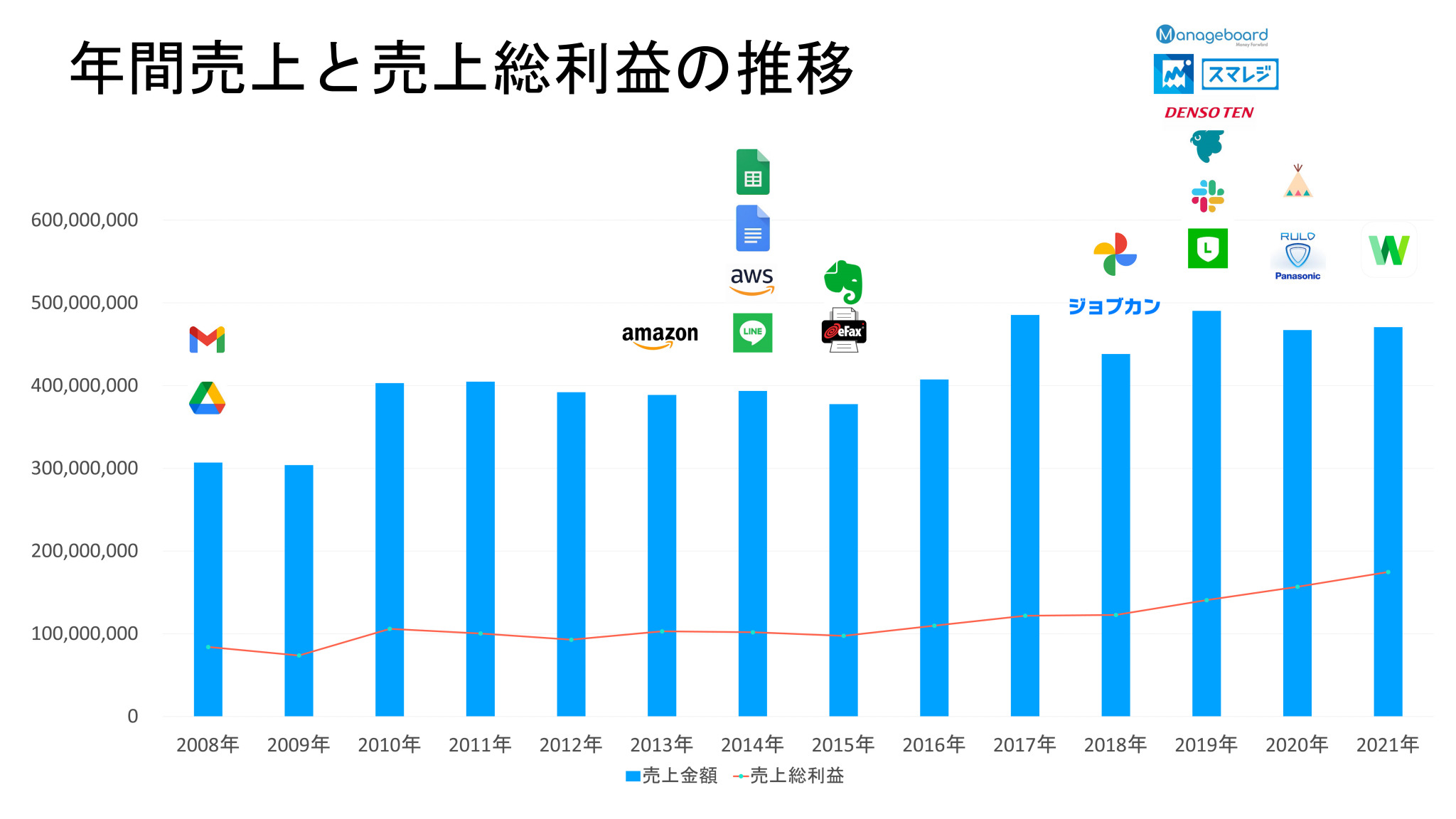

20個のデジタルツール導入時期と小田商店の売上推移表。売上総利益は着実に伸びている。

小田商店の一日。毎朝、自社アプリに配信される売上レポートを全社員が確認。その後に各配置に就き、顧客対応・物品調達・梱包配送など行われる。ほとんどの報告はラインワークス内で共有。調達は、水道設備業界では珍しい単品バーコード管理システムを採用している。多品目にもかかわらず全ての商品にバーコードが振り分けられているため、どんな注文でもスタッフはスマホ片手にバーコードを読み取りをして商品をピックアップ。スマホから送られたデータは売上伝票として同時印刷され、商品配達と一緒に伝票を客先へと持参できるようになった。顧客や現場によって金額が異なる場合があり、どうしても紙がベースになりがちな作業をデジタルに置き換えられたことによってリアルタイムに伝票起票ができるようになったのだ。

ひとつひとつ振られたバーコードを読み取りピッキング&輸送へ。あまりに商品数が多いことや品目が変わっていくことから、すべての商品にバーコードがあることが業界としてかなり珍しいとのこと。仕入れ値の変動も他社と比べてほぼリアルタイムで売値に反映している。

ほか、攻めのデジタルツールとしてはクラウドサービスのAWSが活躍。社内のサーバーは4台撤去され、購入量からの価格決定、見積集計からの受注予測、人気商品の一括調達、商品調達価格や商品ライフサイクルの見直しなど、経営面で非常に重要な部分をスピードを持って高確率で判断できるようになった。同時にアマゾンでの販売を通じて営業エリアも拡大し顧客層の幅も広がった。

また、守りのデジタルツールとしては、現金管理のスマレジ、工場内の監視カメラとしてクラウドに動画保存ができるセーフィー、衛生管理のために掃除ロボットRULO、勤怠管理や有給取得の催促もおこなうジョブカンなどが特徴的で、経営者や社員が不在の場合でも安全面や人事管理面を強化した。

こうして、さまざまなデジタルツールをかけあわせた結果、社員の作業時間を低減し、作業時間を戦略を考える知的時間へと小田商店はシフトした。その結果、ほとんど社員数は変わらずして1億円突破の増益につなげたのだ。

「DXは情報革命であり、全ての立場をフラットにする。それならば全員に同じ情報を発信し、受信できる状態をつくらないとシナジーは生まれない」という小田社長。その意向のもと売上など財務に関わるものすべてが社員へと共有されている。

社内全体で公開されているB/S、P/L状況。

小田氏がデジタル導入を進めていったのは20年前。水道設備機器業界のデジタル化はコンビニ業界から30年遅れていると言われているなか、なぜ積極的にツールを取り入れようと決めたのか。それはとあるマンガから影響を受けたという。

「会社にいない経営スタイルにシフトしたきっかけは、週刊モーニングに連載していた『課長島耕作』に出てくるバクスター・ゴードンというオジサマが出てくるシーンの影響が大きいですね。読んだのは1991年くらいです。それより少し前の1984年にMacintoshを発表して、スティーブ・ジョブズがシリコンバレーで活躍していた姿を見て、自由でかっこいいなーって思っていたんですよね(笑)。シリコンバレーのITベンチャーの経営者は、服装は自由だし、たのしそうだし、どうやったらあんな風になれるのだろうと考えていた1991年に課長島耕作をたまたま読んだ。そこでバクスター・ゴードンという架空の人物が登場するのですが、彼はアメリカ大手映画会社のカリスマ社長でありつつ、人嫌いでほとんど会社にいなかった。で、彼のセリフに“仕事なんて電話とFAXでこと足りる”っていう言葉があって。これぞ企業オーナーのあるべき姿だなぁと思ったんです。それが私のロールモデルになりました。ほんまかいな」と小田氏は笑う。

明確なありたい姿を持ったおかげで経営の判断軸に迷いに迷いながらも、バクスター・ゴードンの生き方に近づいていく過程で、歳月をかけて会社から徐々に存在感を消していったという。

「創業者の祖父も父も責任感からあるべき社長像を目指し自ら負荷をかけ、多忙によるストレスで体を壊した。そんな先代をみていて、人の幸せな生き方とは何かと考えていた時に、バクスターゴードンの生活スタイルをみて、彼みたいに自分の個性を突き通して楽しく生きられる社会って、テクノロジーがあれば実現できるって思ったんです。まさになまけもの」と語る小田氏の腕にはウェアラブルデバイスが撒かれている。

21年前、髙橋さんはパートとして採用された。小田氏のデジタル化への一歩として単品管理を担当。あまたあるアイテムのバーコード登録をひとつひとつ行った功労者。現在は社員として組織のマネジメントもおこなう。

社員の髙橋さんは明るく話す。「売上レポートの配信で、ここ数年の小田商店では自分達がやっている毎日の業務が、顧客満足度とどれだけの利益に繋がっているか、どうしたらお客様の課題解決して、利益が出るか、考えるひとが1人2人と増えてきました。こうして考える人数が増えれば増えるほど、1人で考えるより結果は出やすいかなと思います」と、むしろ社長不在の状況にとても満足している様子だ。

「社長不在とはいえ、ラインでコミュニケーションは頻繁にとっていますし、要所要所でポイントは抑えていただいている。顔をあわせた時には外で見てきた知見をシェアしていただけるので、未知の情報にとてもワクワクします。デジタルツールの導入も最新のものを提案してもらっているので、まずはやってみたいという気持ちが強いですね。うちには新しいことをやってみたいと言う組織風土があると思います」と軽やかに髙橋さんは説明してくれた。自走組織への転換がとても自然な流れだったおかげで、社長不在と同時進行で行われたデジタルシフトもスムーズだったそうだ。髙橋さんの話を受け、小田氏も頷きながら続ける。

「自走組織にするには、社長が何かをやることで実現したらいけないんです。“やらないこと”で実現しないといけない。なので経営当初から何も言わないということは徹底してきましたね。もちろん、その間は問題が出てくることもあれば、売上が下がることもありました。でも、ロールモデルだけはぶれることはなかった。なのでその時には問題の原因が何かを冷静にデータで判断しましたね。原因は社会情勢なのか、単発の問題なのか、全体的な問題なのか。決してニュースだけに頼らず、マーケットそのものをみる。そこを見極めれば落ち着いて適切な対処ができるので、経営者自身のメンタルが辛くならないんです。そして自社のどこにボトルネックがあるのか、自社のどこにデジタルツールを導入すればいいのか。そういった点も自然と見えてくると思います」

自分たちで考えて行動する。小田商店では日々のダッシュボードに加えて月に2回班MTGを開き、どうしたらもっと業務効率が上がるかを社員同士で考えている。

わきあいあいとした雰囲気。上下関係もほとんど感じていないそうだ。

続けて、小田氏は社長の役割についてこう語る。

「自走組織にするための要素、社長が何かをやることで実現したらいけないという条件で、社長の仕事は何か?といえば、私は大きな方向性の提示と資金調達と人事だと考えています。例えばデジタル投資する時にでも、コストとリターンに加えて資本性の投資、どういう資金を引っ張ってくるかがとても大事で、デジタルの内容次第では効果が出るのに時間がかかる場合もあることを想定する。私もそれは経験してきてわかったことですが、毎月返済が発生する調達よりも、10年のスパンを見通し、先回りしてファイナンス力を先に強化していくことで、効果が出る前にやめてしまうようなことがなくなるんですね。数年単位で先を見越してゆとりある資金調達に注力していけば現場にカルチャーフィットするデジタル促進が行え、それにより業務も良い方へと改善していきます。そのためには、社内もですが銀行でも財務状況はなるべくオープンに。アカウンタビリティは強化していますね」

社員と経営者ならではの役割。それぞれの価値を発揮している自然な状態。それが小田商店の姿として現れているのだ。

スマホ片手に仕事が基本。バックキャスティングは年々、成功に近づく。

ローカルに関しての経営について、小田氏は次のように話す。

「売上を共有するとプレッシャーにならないのですか?と言われるのですが、ぜんぜんです。うちは個人ノルマのない、チームワークを重視した“ほんわか戦略”をとっていて、あくまでも結果として扱ってます。売上だけを求めるとギスギスしたり、資本と見合わない経営をしがち。そこはローカル企業なので、あくまでニッチに自然にやることを心がけていますね。

また、売上を作るのは社内ではなく、お客様です。社会の課題をお客様と一緒に解決すれば、売上は上がる。顧客課題を一緒に考えるのが理想です。そのためデジタルでおおいに効率化したら、無駄な時間と思われるかもしれませんがお客さんとだべります。対話の中からお互いに気づきが生まれます。学べるのです。私が作成した68の業務プロセスも、今、社員が一つ一つ見直しをしています。コンサルに投げるのは簡単ですが、デジタルの前にまずどんなことを自分たちがやっているか知ることが変革の下地になる。こうした一見無駄かもしれないものを自分たちでやることで、理解や関係性の強化につながると思っています」

そんな小田商店は昨年9月、大阪のパイプ会社のM&Aを行った。平均年齢62歳の6名企業で、まさに紙伝票で売上を打ち込む、20年前の小田商店の姿がそこにあった。「過去、自社システムを活かしたコンサル提供をしたこともありましたが、うちの業界はとにかく商品点数が多いので相当腹をくくらないと導入しきれないんですよね。それくらいの量にもかかわらず、流通と違って自分達で商品登録ができないと回らない。なので、リアルタイムに近い単品管理はとてもハードルが高くて、やっぱりダメなんじゃないか…と思いがち。それでも情報システムは経営の中枢神経ですからね。それならそこをいじろうとするにはトップマネジメントまでやらないといけないなと思ったんですよね」と語る小田氏。

リスクを背負うのは一見面倒なことかもしれないが、デジタル化で解消できるボトルネックであれば売上は伸びる可能性がある。大阪の企業は半年をかけてバーコードシステムを導入。先日より単品管理システム稼働をはじめた。今後は大阪の会社との資本提携に伴う営業エリアの拡大や他でもM&Aによるシステム導入のことで仕入れのシナジーを生み出せたらと考えているそうだ。他県でのM&Aとなると不安が伴いがちだが、日本を常に巡る小田氏にとっては土地勘は大体頭の中に入っているという。

企業のボトルネックを経営者ならではの役割でできることなら解消しよう。この行動は、ニッチでもシナジーをうむという、ローカル企業ならではのビジネスの本質なのかもしれない。

徳島の眉山展望台は小田氏のお気に入りの場所。会社からも近く、空いた時間を見つけては山登りをしているそう。

デジタル導入から20年。

「最初の10年で自分がいなくても回る会社に、また10年かけて自分がいなくてもちょっとだけ稼げる会社に、と目指してきたことはなんとか実現できた。次の目標は、10年かけて自分がいなくてももっと稼げる会社になったらいいな」と緩やかに話す、小田氏の表情はとても穏やかだ。

「働き手が少ないローカルほど、DXは必要だと思います。小田商店は事務の専業はほとんどおらず、売上のトランザクション規模からするとすごく事務方が少ない会社です。デジタル化で事務員を減らしたぶん、お客さん周りの人的リソースに振り替えているからこそ、これだけの売上が出ていると実体験で感じています。地方で、特に人数が少ない会社であればあるほど、ITでの置き換えでレバレッジが出る可能性は高いと思いますね。うちなんて小さいからと言うのはとても勿体無いこと。ITを活用して、お客さんに近い、利益に必要な場所ほど人員配置していかないといけない。そしてそこには必ず、数字(売上)の共有が必要なんです。自分が頑張った分が様々な数字で確認できると働く社員の仕事の振り返りや自己認知がすすみ、やる気になる。そのタイムスケールが短いほど、さまざまな方面でフィードバックは得やすい。そのスピードアップ化のためにもITはいると思います」

ローカル企業だから、ではなくローカル企業のおかげでできることはまだまだたくさんある。大切なのは、働く結果を実感する楽しさに気づくこと。そんなメッセージを小田商店は今日も徳島から発信し続けている。

小田 大輔(おだ・だいすけ)氏

有限会社 小田商店 代表取締役社長

水道設備機器販売会社の3代目社長。1946年、祖父が個人商店として開業し1953年に法人化。祖父の必要とされる腐らないものを売るという経営方針で、工具や水道部品などを取り扱う。2000年代に水道部品の販売を強化。現在ではB2Cサイトも運営し全国へと輸送開始。経営理念は「水の恵みをすべての人に」、社是は「共に喜び、共に育つ」。経営は全てリモートで対応しながら、興味の赴くまま、日々全国を巡り歩く。趣味は歴史、登山、サウナ、星占い。

(取材・TEXT・PHOTO:フルカワカイ 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。