3Kで表現されがちな日本の地域農業。そんな農業の分野でもデータを活用して、経営視点から強みを可視化し、産地や農業者と共に、収益性と生産性の向上による「稼げる農業」実現にむけた挑戦をしている人がいる。テラスマイル株式会社 代表取締役の生駒祐一氏だ。2014年に宮崎県で創業し、農業におけるデジタル化を推進している。

とはいえ、現在に至るまでは苦難という名の経験の連続だった。

テラスマイル株式会社 代表取締役 生駒 祐一氏

生駒氏は2001年、工学院大学を卒業した後に、システムインテグレータの(株)シーイーシー(東証一部)に入社し、医療やファクトリーオートメーションのSI事業に携わる。帳票製品「SVF(Super Visual Formade)」も顧客導入していた。その後、グロービス経営大学院を卒業して関連会社の農業法人へ出向。MBAでの学びと「翌週の出荷量を予測して、出荷先に通知する」などのデータ活用で、(卸売市場)市況に依存しない契約出荷割合を、全体の8割程度まで増やし、赤字経営から単年黒字化へと転換させた。その後、祖父(古里長次郎/古里蝶次)がシベリア抑留後に日本に戻り、耐火煉瓦の古里商店を立ち上げ、蓄えた富を故郷である岩手県宮古市に投じてきた歴史を知り、「ITで地域農業の経営力と収益力向上に寄与したい。」と志す。ところが、施設園芸なかでもミニトマトの法人運営経験しかなかったために、実装するサービスの仕様固めに右往左往した。2017年には、一旦サービス構想をリセットし、九州を中心に、約100種類(品目+品種+作型)の農産物の栽培ごよみと、コスト構造(経営指標)を分析、改めてデータ体系化とシステムの構想を固めていった。

社名のテラスマイルは、「テラス(場)」と「1マイル」の二つの単語を組み合わせて、データを活用した農業経営を行う場を作りたいという考えと発想の原点から創られたという。

2014年にテラスマイル社を立ち上げると、宮崎県や、母校であるグロービス経営大学院の堀学長・教員・学生、ソフトバンクアカデミアの同志からの助言と支援を受けて、宮崎県内を中心に農業支援サービス事業を開始。経営者として未熟だったことや、業界や地域の勉強不足により、ひと・もの・かねの全てであらゆる挫折を繰り返す中、行動を止めず、現場に通い続けた。農業の課題を肌感覚で覚えてきたところで、業界のトップランナーであった株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長や、株式会社マイファームの西辻一真社長との出会いもあり、農業支援のITツールRightARM の開発に着手した。2017年に農林水産省 人工知能未来農業創造プロジェクトを通じて、開発・実証を始めるが、当初はなかなか農家に使ってもらえなかったという。苦労して作成した分析データも「……だから何?」「そんなことは分かっている」と、作成しては突き返されることの連続だった。1年後にようやく勘所が掴めたタイミングで、より仕組みを強化するべく、地元金融機関である宮崎太陽キャピタルや、九州を代表するベンチャーキャピタルであるドーガンベータ等から、シードラウンドの資金調達を実施。近年ではJAアクセラレータを通じた農林中金イノベーションファンド、食に関連する事業会社が出資するCVCであるFuture Food Fund、関西電力のCVCであるK4venturesからも調達・資本提携を行い、事業領域を拡大している。

「農業は、データが使える基盤を構築しても、入力に手間がかかったり、出力結果に効果が見えなければ、使われないのが現状です。作物を作ってみないと『いくらで売れるか分からない』という特殊な業界で、一生懸命良い農作物を作っても、卸売市場に出荷したタイミングで(事業計画よりも)安値がつけば、地域の最低時給を下回る給与水準になることだってあります。農場からスーパーの店頭に並ぶまでに介在する機能が多く、多様な意図が絡み合うことで、多くの課題を抱えた産業でもあります」

「農業の競争力を高めたい」と思っていた生駒氏は、自身でも起業前の農業法人時代に、浅井雄一郎さんからオランダ基点のコンサルティングを受け、ミニトマトの生育調査などを行い、(株)誠和のプロファインダーを用いた環境モニタリングでデータを実際に観察した。起業してからは現場との接点を増やしながら農業支援をしてきた。

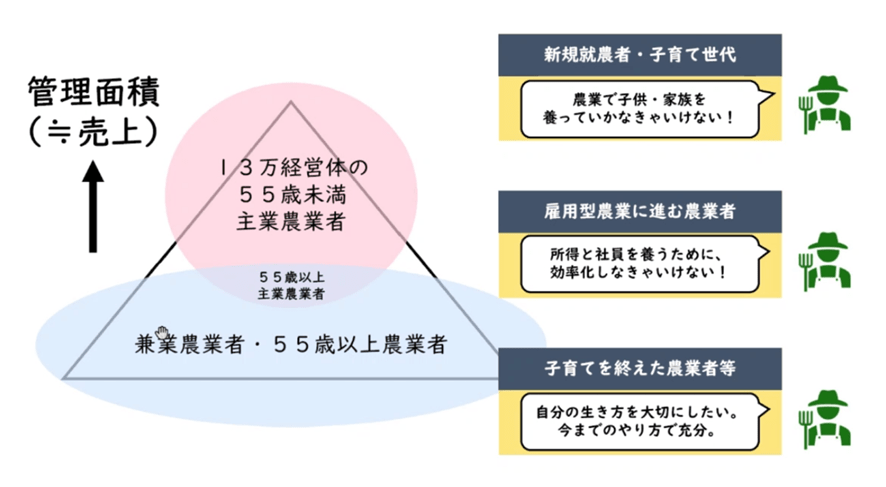

全国の農業経営の現場にて長く時間を過ごす中で、見えてきた農業の構図がある。それは「生きる農」と「稼ぐ農」という棲み分けだ。株式会社マイファームの西辻社長は、これを「経済農業」と「保護農業」という言葉で表現している。

一括りに農家と言っても、就農者の世代/規模/モチベーション/などの『農業』に向き合う姿勢も様々(生駒氏資料より)

「生きる農」は、他に仕事を持っていたり、(家賃収入や人によっては補助金など、)他の収入源があったり、先祖代々受け継いできた畑を守り、水稲や農作物をつくっていく形態である。主業で行っている方は年齢が60歳を超え、子育てを終えているケースも多く、「昭和生まれの私の人生は、今までのやり方で十分。心地よい日々を過ごしたい。生き方を大切にしたい」と考えているケースが多いという。スマホからデータをわざわざ入力・分析するなど、デジタル化で改善を試みたいと考える人は少ない。生駒氏も「父親(母親)を説得できなかった」「経営に関与するなと断られた」「栽培方法を強制的に戻されてしまった」という若手農業者の悔しい瞬間に立ち会うこともあったという。

一方で「稼ぐ農」は農業で家庭を担い、周囲から畑やハウスを任されれば雇用をして、人によっては農業法人を立ち上げ、経営者になっていく農業者である。前者には「生産性が! 効率化すれば……?」と言っても、業のスタイルと合致しなければ、あまり響かない。テラスマイル社に対価を支払うよりも飲みに行くことを選択する方もいるという。故に生駒氏にデジタル化による創造と変革を期待するのは後者なのだ。

「若手の就農者は農林水産省の令和2年新規就農者調査結果によると毎年5.3万人程度とそれなりにいるんです。新規自営農業就農者数は4.1万人で、その内49歳以下は21%と、多くの方が志と決意・覚悟を持って農業に参入されている。しかし、高齢化していくデータと比較すると、一方で離農していく方も一定数いると考えられます。その結果、変わらず農業者の平均は高齢化し、人手不足と声が上がるようになっているのです。

主な理由を紐解いていけば、『子育てしながら子どもの教育費まで稼いでいくには?』を考えて、農業に可能性が見いだせずに離農していくケース。1人で生きていく分には我慢できるけれども、既存の農業の枠組みでは成長的に稼げない不安から離農を判断する場合です」

そして、そのハードルをクリアしても課題があると言う。ある程度、安定した出荷量を出せるようになると、『うちのハウスを借りてほしい。畑を借りてほしい』と周囲から頼まれたり、『一度きりの人生。規模を拡大して、県内有数の農業経営者を目指したい!』と考えたりする。そこで、「従業員の雇用を決断するのもまた茨の道」と生駒氏は言う。

「従業員を雇用すると、昔のように『忙しいときだけ加勢に来てください』では安定的な雇用にはなりません。従業員を雇うと常に人件費が発生するので、“人に給与を支払う”というストレスに直面します。常時雇用すると、家庭内の所得が減るという壁と向き合うのです。そこで、農業者は『人を雇用するだけの売上が確保できるのか!?』と思い悩みます。雇用者はロボットではないため、企業でも起こりうる“人の問題”も避けては通れません。

雇用型農業で安定するには、運とタイミングと、(経営者として習熟する)時間もかかることから、この段階で壁を乗り越えられずに離農するケースもあります。どちらも、それまで決意をもって取り組んでいただけに、データによる補完さえしっかりできれば、前もって状況を把握でき、壁を乗り越え、離農しないケースもつくれたと、私は実際の農園運営の経験をもとに考えているのです」

いかに、「稼ぐ農業」にするのか? 生駒氏が解決を目指す社会課題もそこにある。テラスマイルは、地域社会と農業経営者がデータを活用し、収益を向上させていく社会を目指して設立された。

今後10年の農業において、農業経営者が稼ぐ野菜生産を実現するためには、生産性向上と出荷量の先読みが必要との考えから、農業のデジタル化で時代を一歩前に進めていくことに注力している。つまり、栽培する技術と農園管理が出来て、高品質な作物の生産性を増やすだけでなく、(将来的には需要等の)データから、その産地経営に最適な時期を見越して種まきの提案ができるなど、データに補完された判断と営農が必要だと考えている。

「当初、農業支援を始めた頃は、農業生産量を増やせれば、農業者の売上利益も単純に上がると思っていました。でも、実際はそうではありません。農作物は鮮度があるために、納めて消費できる商圏と生鮮期間が決まっており、出荷する時期とエリア内で供給過多になれば、サプライチェーン関係者のバランスの中で、自然と値崩れする傾向にあります。ピーマンやトマトに対して家計が許容できるのは、量目は時期や販売先によって変わりあれ、一袋198円まで。298円、398円の野菜は高級感をもった付加価値野菜に分類されます。

創業時、ある宮崎県の生産者グループで、データを活用した取り組みをさせて頂きました。単位面積(10a)あたりの ピーマンの収穫量が反収※12トンだったところ、産地の農業者がデータを活用することで、5年間で15.8トン/10aまで生産が上がっていきました。通常の売上に換算すると、当時の市況で、3.8トン×300円/kgの効果があり、年間約114万円分の増収になると、当時の私は浅はかな考えをしてしまったのです。

しかし、実際には、収穫作業の時間が増え、労働負荷が高まるだけでなく、人によっては反収にこだわりすぎたところ、供給過多になりがちな春の時期に出荷量を増やしてしまう状況になりました。ゴールデンウイークの前後は全国的に出荷量が高まるため、販売単価が下がってしまい、売上は伸びず、農業者も“大変なだけだった”、“採れば採るだけ赤字だった”という苦い経験があります。ですから、単に収穫量を増やすだけでは、農業者は稼げないのです。

※反収(たんしゅう):一反(約一〇アール)あたりの収穫高。

過去10年の経験上、一番農業者の利益に効くのは、生産している農業者が「美味しさが最高の時期」に営業活動をすることです。自分自身が一番思い入れを持って、日々思考しながら作っている農作物ですから、そのこだわりを熱くバイヤーや店舗チーフに語れるのは農業経営者自身です。

都市近郊農業では、週末にマルシェに出店したり、自身が店に立つ回数を増やしたりすることで、購買者もストーリーに価値を感じ、共感して自然と販売が伸びるのです。現場を知る方は、話す言葉、用いる単語も、魂が籠ります。ただ、従来の日本では『生販分離、農業者は常に畑と気象と樹勢を見て、人によっては農作物の執事となり、美味しい時期に現場を離れることは許されない。販売はその役割の人に任せておけばよい。』という価値観が根強くあるのも辛いところです。

生駒氏のこの活動はまさに「守りのDX」の本質と言える。「例えば、データで傾向を把握し、温度管理や水やりを自動化(環境制御・自動潅水)して任せておけるから、畑に滞在する時間が減って、法人の場合は社員に現場を任せて、経営者は、外に出て営業活動に費やすことが出来ます。バイヤーへの直接の提案や、新しい作型・品種の検証、環境変化を探る情報収集など、何かを変えていこうという将来の利益に繋がる活動に集中できる。データを活用して思考する効果を最大化する。これが私の目指す地域の未来です」と生駒氏は話す。

データやITを駆使して効率や人手不足を補い、そこで確保できた時間を、より重要度の高いタスクに充てる。収穫量を増やすだけでなく、新たな作型・品目・品種・販売チャネルを模索できると売上(利益)も環境変化に耐えられる。本来、注力すべき事柄に向き合えるようになればトータルでの収益性は大幅に向上できるはず。これは農業に限ったことではなく、経済で業を成すすべての産業に言えることだ。

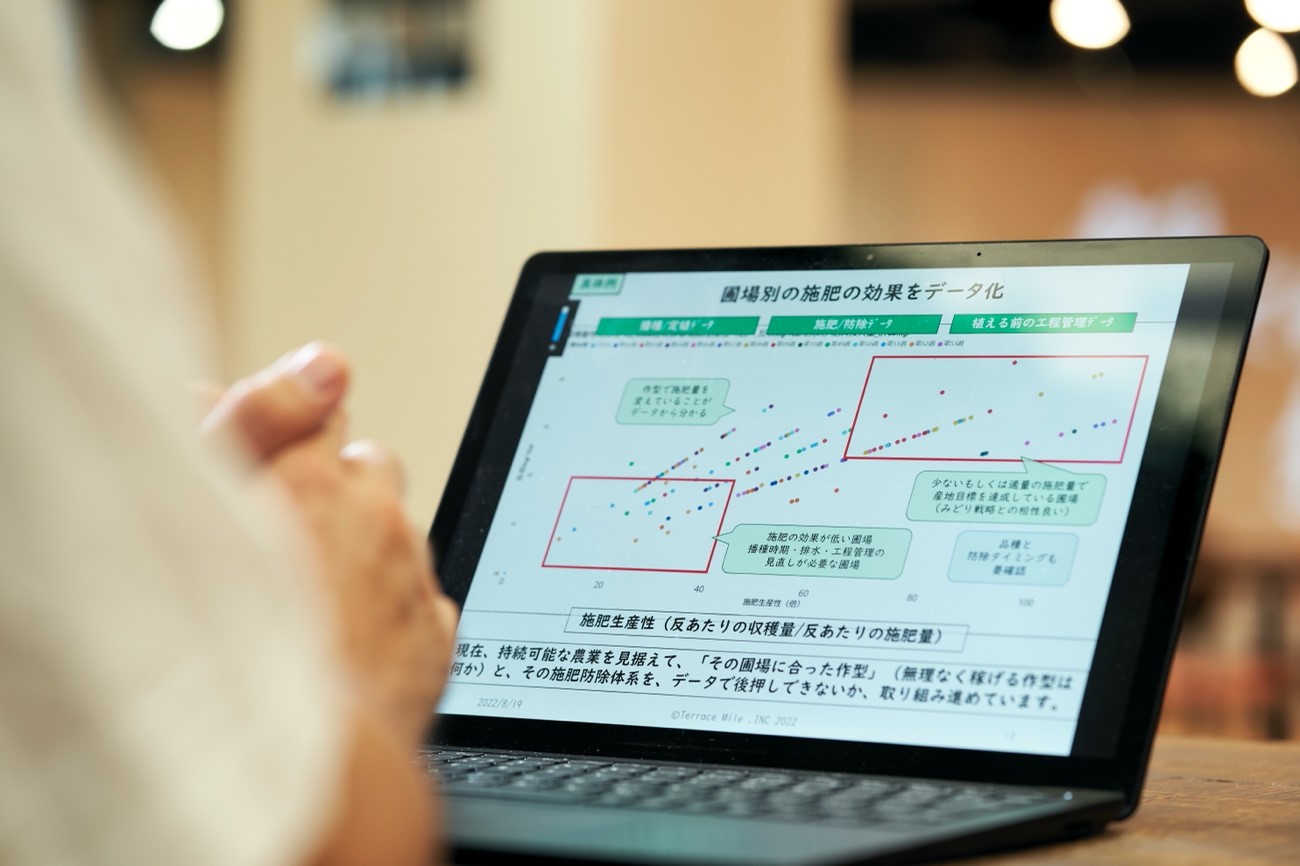

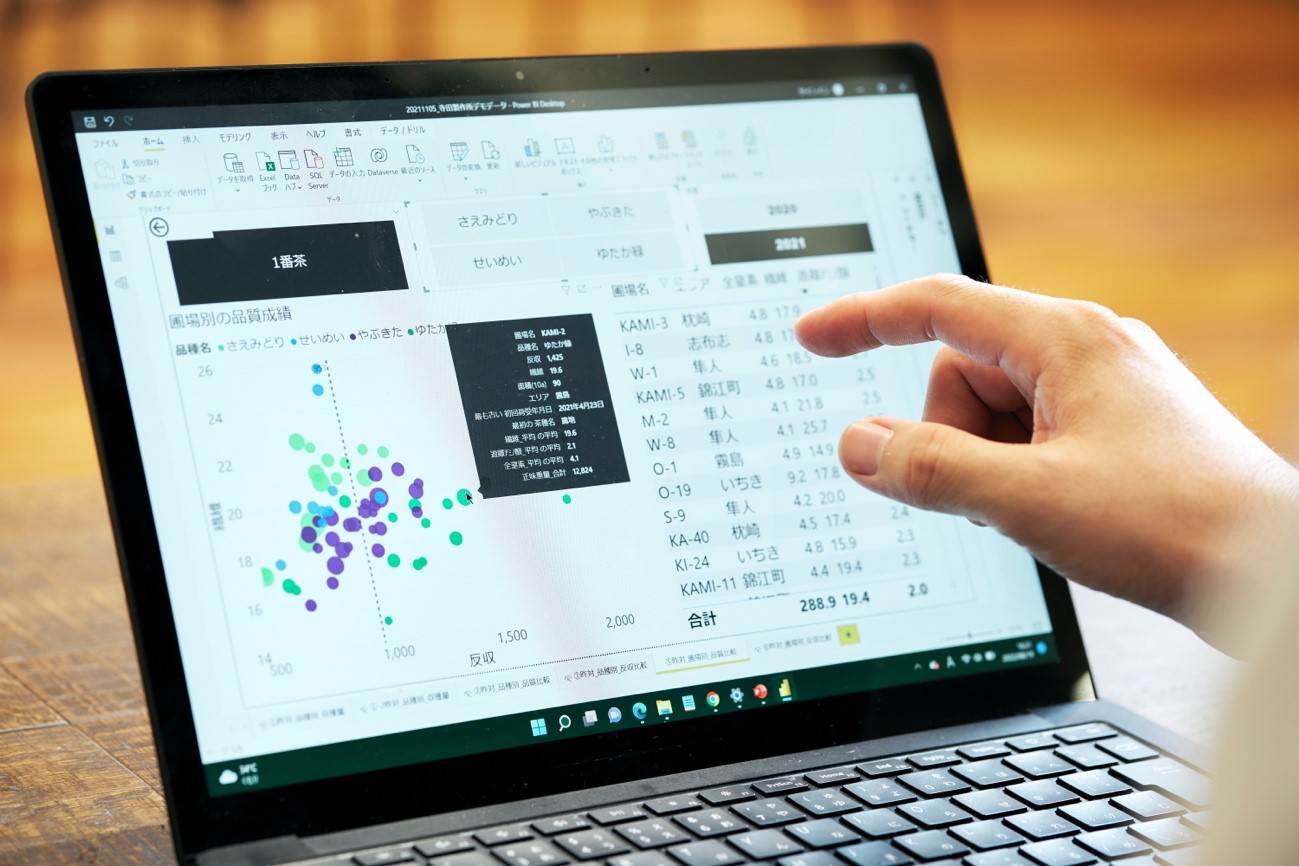

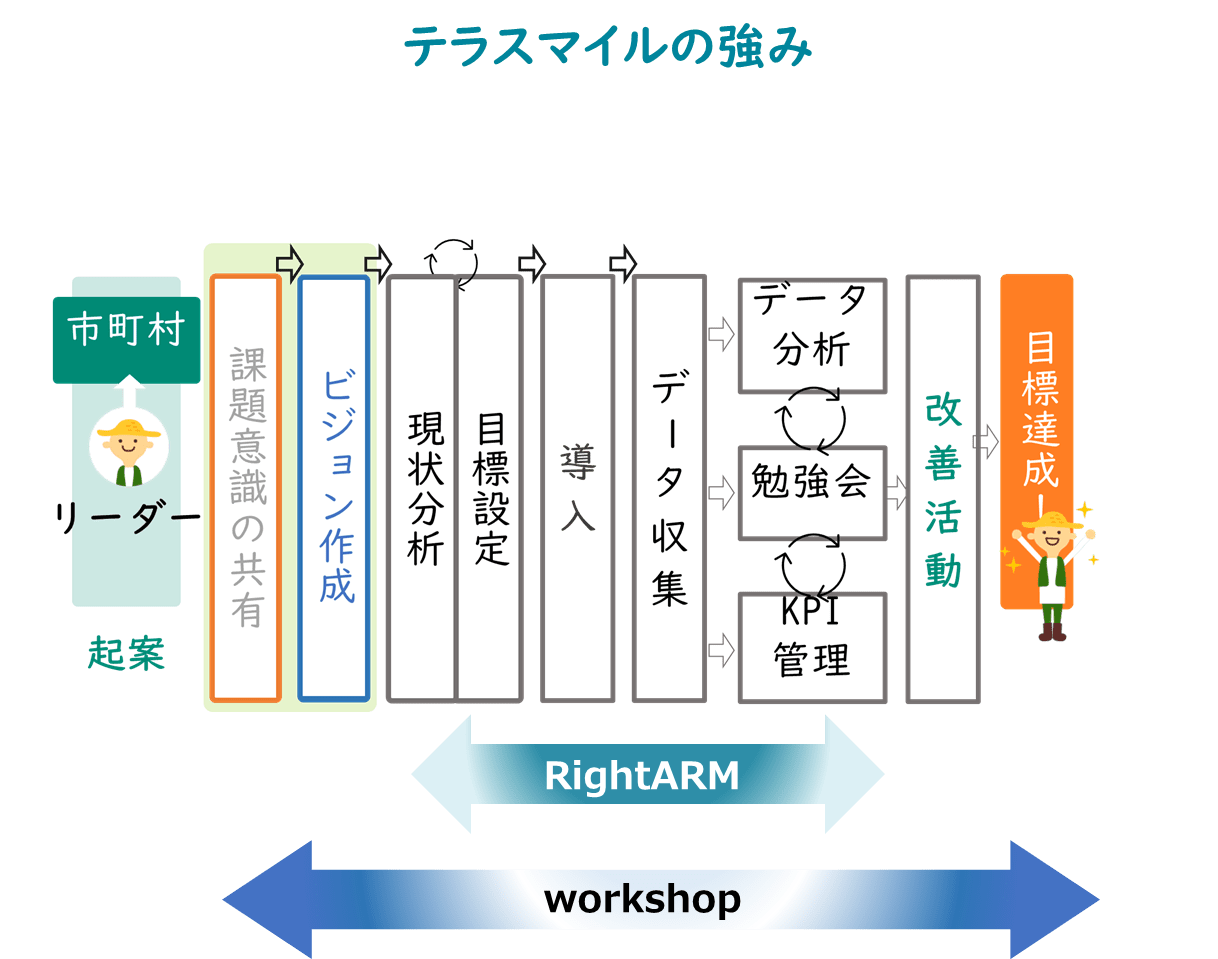

テラスマイルが販売するRightARM(ライトアーム)と名付けられたITツールは、圃場の温度管理や降雨量管理、土壌の成分管理といったデータの一元管理ができ、天候データや出荷データ、管理コストなどを元に、農業経営を比較分析できる。ビジネススクールで学んだビジネスフレームワークや管理会計スキルを、10年間の現場経験の中で、農業経営に応用展開している。加えて、過去の出荷予測データや管理コスト、過去の市況価格推移を用いて、現場感を持った推定値や損益分岐を可視化して、その産地・作型・品目の農業経営マニュアル(成績表)を作成できるのだ。言わば、どの作物を「いつ」作って出荷すれば稼げるのか、就農だけでなくトータルの営農支援をしてくれるツールになることを目指している。

その上で、生駒氏は、データを活用した仕組みとともに、それを活用(運用)する人材育成プログラムの両輪は必要だという。

「データを活用した農業を行うためには、まず課題意識の情勢が必要です。次に改善テーマ(ありたい姿)の設定、例えば『1ヘクタール辺りの収穫高を増やしたい』や『より甘く酸味が乗った果物をどこよりも早く出荷したい。単価の高い時期に出荷したい』『販売単価を上げるために収穫時期を周りとずらしたい』など。“データが何とかしてくれる”と依存するのではなく、“データが補完すればここまでいける、ここまで行かないといけない”と、目指したい課題をきちんと設定することが重要です。

続いて、現状分析をします。現在の圃場の状況や収穫から、ありたい姿と現状との間に、何が足りていないのかをしっかりと見ます。その上でITツールを入れてデータを取り、実績を分析。地道に改善活動を行っています。教科書通りの経営を行えば、データは補完の力を発揮します。

データを取り続けていると、自分の持つ圃場の特性が見えてきます。具体的には、現場のノウハウや知見なので教えられませんが、RightARMにはその知見が実装されています。

話を戻すと、最初に目標設定をしないと、方向性が定まらず、データ分析自体が頓挫してしまうことが多いですね。私たちもやり始めて5年間は失敗の連続でした。データを扱いながら、実際の改善活動に落としていける前向きな人材を、国内に育成していかないと回りません」

今では生駒氏のこういったノウハウを求めて、各地でのデータ活用の取組みの依頼や、データ活用講座の依頼が増えている。その中で、見えてきた新たな課題があると言う。

「今後の課題ですが、農業の担い手の育成をデジタルに変えていかなくてはなりません。各都道府県には農業試験場や普及センターがあり、新規就農者の為の営農マニュアルや栽培ごよみを、成長を志す担い手に向けて配っています。栽培ごよみは非常によくできています。

しかし、営農マニュアルは、農業経営の専門家を各県で抱えるのが難しいケースも多く、時流に合わせたアップデートが間に合っていません。デジタルと比較するなら、営農マニュアルがアナログなケースも多々あります。ゆえに、マニュアル通りに営農を進めようと思っても、収穫量・販売単価・労働時間・資材コスト・設備投資がマニュアル通りにはいかず、目標とする決算の情報にたどり着かず、一からその農業者なりの栽培技術と勘・経験を磨かなくてはなりません。マニュアルがアップデートされていなければ、外部環境・競争環境が変わる中で、稼ぐ農業を目指す道のりはおのずと長くなります。

就農や栽培技術の支援は手厚く成り立っていても、“営農”のデジタル化が時代に追いついていないのです。熱い思いを持った各県の普及指導員や、JA営農指導員、市町村の農業技師は、農業者と直接向き合うことが多く、農業者の成長と成功を心から願っています。営農のデジタル化が進めば、国内の農業は前に進むことが出来るのです」

そこでテラスマイル社では、昨今自治体と連携して、「普及指導・営農指導のデジタル化」をキーワードに、プロジェクトを立ち上げたり、農業者向けのデータ活用講座を始めたりしたという。

「自治体も地域の魅力や農業の底上げをすべく取り組んでいます。自治体のデジタル化支援を行えば、その地域全体にRightARMを導入してもらえて、効率化が図れて、より豊富なデータを手に入れることができます。

例えば、千葉市では、デジタル化のパートナーに弊社・RightARMを選んで頂きました。千葉市では農業技師の皆様がRightARMを活用して、デジタルな営農の世界を体験いただくことを目指しています。私たちは農政センターの技師の皆様の想いを受け止め、知恵を絞り、行動と挑戦を、基盤として裏で支えたい。未来を見据えた農業政策に関われることは、弊社の社員としても誇らしいことです」

「今後は、スマートフードチェーンと呼ばれる農業生産の現場から小売・消費までの流れ全体のデジタル化と、未来の農業者の所得確保・向上に向けた改善を世の中に提案していきたいと考えています。

一般的には、農業は高齢化が進んでいて稼げないと言われがちですが。10年後にはプレイヤー自体がデジタルを、当たり前のように活用する人たちに入れ替わっていると思います。10年前はガラケーが主流でしたが、今は当たり前のように農業現場でもスマホやSNSが使われています。

これからの10年はみどりの食料システム戦略やSDGs、ESGなど、地球環境を考え、持続的な社会を目指した活動が期待される10年となります。農業に人生を賭けた農業者のように、私たちもデジタル化とデータ駆動型農業支援の未来に人生を賭けています。『批判よりも提案を』『思想から行動へ』『リーダーとしての意識を醸成する』というグロービス経営大学院とG1(G1サミット等)のミッションに基づき、この先は前向きに志をもって、時代を前に進めていきたいと思います」

「脱炭素」(GHG SCOPE 3への取り組み等)がキーワードとなる、今後10年を見据えても、農業経営のデジタル化や、データ駆動型の営農(農業経営)は欠かせない。10年先の稼ぐ農業ではデータ活用が当たり前になるように。生駒氏の挑戦は終わらない。

生駒 祐一氏

テラスマイル株式会社 代表取締役

2001年から(株)シーイーシーにてソリューション営業と、新規事業を担当。コニカミノルタ社との医療分野における事業提携を実現した。

2010年にグロービス経営大学院にてMBAを取得。ミガキイチゴを手掛ける岩佐大輝氏と出会う。

2011年に関連会社である農業法人の運営と、農業ITを担当。「銀河系軍団をつくる」という言葉に惹かれ、ソフトバンクアカデミアに外部生として入学。先輩には、伊藤羊一氏、林要氏、前田鎌利氏、福岡裕高氏など、デザインから美容、ラーメンまで様々な業界のトップランナーがいた。

2014年にテラスマイル(株)を創業。IBM BlueHUBやリクルート地方創生プロジェクトの支援を受ける。

2020年 JAアクセラレータプログラム優秀賞、JR東日本スタートアッププログラム採択。

2021年にJAグループとオイシックス等が運営するFuture Food Fund、関西電力グループからの出資を受けた。浜松市ファンドサポート事業に採択。商工中金等からスタートアップ融資を受ける。

2022年 農業情報学会 学会賞受賞。

2022年 農林水産省 農業支援サービス「データ分析」事例企業。内閣府 地方創生society5.0有識者委員を始め、総務省情報化アドバイザー、農水省・農研機構の委員などを務めている。

月間60万人以上に読まれるデータ・DXに特化したWEBマガジン「データのじかん」の人気特集「Local DX Lab」。「Local DX Lab」では全国47都道府県の各地域のDXやテクノロジー活用のロールモデルや越境者を取材し、地域に根ざし、その土地ならではのDXの在り方を探っています。本セッションでは地域毎のDXのトップランナー御三方を招き、「DXの多様性と法則性」をテーマにディスカッションして参ります。

(取材・TEXT:上野智 PHOTO:落合直哉 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。