目次

沖縄が本土復帰50周年を迎えた2022年。沖縄本島中部の沖縄市で商店街を活用した新たな取り組みが始まった。商店街とコミュニティを一体化させたプロジェクト『コザスタートアップ商店街』である。一番街という商店街の地域資源を生かしつつ、DXを推進する人材育成や創業支援、企業と人材を繋げて雇用や新規ビジネス創出の機会を増やし、沖縄県とも連携しながら沖縄市から新たなビジネスをつくりだす。そんな構想を描いたイノベーションへの未知なる挑戦だ。

沖縄市といえば音楽の街、エイサーの街。そして、アメリカナイズされた街。まずコザと呼ばれる地域について説明する必要がある。戦後になって米空軍嘉手納基地がつくられた。沖縄県の嘉手納町と北谷町、沖縄市の3市町にまたがる沖縄県内最大の米軍基地だ。嘉手納基地の第2ゲートから胡屋十字路に向けて伸びる『コザゲート通り』周辺は、戦後にアメリカ文化が浸透した繁華街として栄えた歴史がある。そして、コザ市と美里村が合併し、1974年4月に沖縄市が誕生した。現在はコザという地名は存在しないが、地元の人たちは沖縄市の中心市街地を、当時を懐かしむように親しみを込めて『コザ』という愛称で呼ぶ。

沖縄市の中でも異彩を放つ文化と歴史を歩んできたコザの街。シャッター商店街とも言われてきた一番街も存在するが、ここ数年の間に沖縄市の創業支援施設『Startup Lab Lagoon(スタートアップラボラグーン)』をハブとして少しずつ変容している。

2022年7月に新たなプロジェクト『コザスタートアップ商店街(KSA)』が立ち上がり、IT企業とDX人材を巻き込んだ大きな構想に取り組む人たちがいる。コザで生まれ育ち、コザスタートアップ商店街 運営事務局の中心人物、株式会社Link and Visible 代表取締役の豊里 健一郎さんにお話を伺った。

豊里さん:子供の頃はコザゲート通りの近くに実家があり、夕方になるとアメリカ人が歩く光景が日常という、沖縄特有のチャンプルー文化が浸透する混沌とした街で生まれ育ちました。僕の母は沖縄市の商店街、一番街で子供服の店を営んでいて、子供の頃に遊び場だった商店街はもともと身近な存在でした。中学生になった頃、大型ショッピングセンターが建設されて新しい街ができたり、病院や行政機関が移転したりと他の市町村に人口が流れて、沖縄市の中心市街地としての機能や街の活気が徐々に薄れていきました。ある商売人が『この街は、もうだめかもしれない』と話していたのを覚えてます。ちょうどその頃、沖縄県と中国の高校の交換留学が持ち上がり、母が申し込んだのをきっかけに、2002年から中国へ留学しました。

中国のハワイといわれる海南島の高校です。コザの賑やかな街から、いきなり中国の田舎に来て、言葉も通じず、買い物をすればぼったくられる。タクシーに乗るのも金額交渉が必要で売り手も買い手もサバイバル。別の解釈をすれば、そんな活気がある地域に来たんだなと思いました。僕が中国に渡った2002年は、鳥インフルエンザが流行った年なんです。街へは外出禁止、消毒液が散布されて、まるでコロナ禍のような殺伐とした時期でした。当時の中国はWTO(世界貿易機構)に加盟直後で経済成長に向けて歩み始めた頃。僕がITに興味を持ち始めた時期でもあります。まだまだ貧しかった中国ではパソコンは高級品でした。親に買ってもらったパソコンを部品から自分で組み立て、OSをインストール。電話回線をダイヤルアップで繋ぎ、フォントの設定、すべてのセッティングが完了した後、表示された日本語を見て感動したのを覚えてます。

豊里さん:高校卒業後の進路は複数選択肢があったけれど、中国のGDPが何倍にも成長し、人も経済も活気が溢れていた中国を今しっかり目に焼き付けないと後悔する気がして、古来の琉球と縁が深い福建省の大学に進学しました。そのまま中国で就職を決めて、日本通運のグループ会社となる香港と中国大陸のIT部門に務めたのち、最後の勤務地は中国の深センでした。

中国に住んで15年目。2017年当初、地元で面白い活動をしてる人たちがいることを知り、『ギークハウス沖縄』のクラウドファンディングを中国から応援したんです。久々に一時帰国した時、生まれ育った一番街で開業したギークハウスやスタートアップカフェ(現Startup Lab Lagoonの前身)を見て、もう衝撃でしたね。すぐに帰国を決意しました。

2017年7月に帰国後すぐ沖縄市の創業支援を受けましたが、当時は高い志もなく、作りたいサービスがあったわけでもない。でも僕がIT企業で培った情報やデータを繋いで、地元の価値あるものを可視化させたい。そんな思いから Link and Visibleを創業したんです。起業後は月に一度、香港やシンガポールなど海外のカンファレンスに参加して、スタートアップの一次情報を入手してました。沖縄からアジアにアクセスしながらビジネスをする。世界と勝負できるスタートアップをつくりたいと思い始めた頃ですね。

豊里さん:もともとは創業支援を受ける側でした。でも縁は回ってくるもので周囲から声が挙がり、僕が担うことで外部から人を呼び込み、各地と繋がり、アジアにもアクセスできると根拠のない自信がありました。しかし、行政からの受託業務は1人では対応できないし、1社では受託もできない。実力や経験不足もあり、協力企業を募って自社含めて4社を集めたんです。

2019年4月から3年間、沖縄市の創業支援施設『Startup Lab Lagoon(以下、Lagoon)』の運営に携わり、沖縄のイノベーターを育むインフラでありたいとビジョンを掲げました。多彩な色合いを持つ珊瑚礁のように多様性があり、珊瑚の卵が孵化するようなアイデアを育んで、世界という大海原に飛び出せる人材を育成する。そんな思いを込めて珊瑚礁を意味する『Lagoon』と名付けました。

豊里さん:立ち上げ当初からいろいろ葛藤はあって、沖縄市の施設ですから、まず地域の人たちに施設の存在や取り組みを知ってもらう必要があり、でも横文字が多いスタートアップの世界はリテラシー的にも多くの人から理解を得るのが難しい。僕たちが可能なリレーションは、身近な人や行政の皆さんに伝えるくらいしか手段がなくて、広報活動にリソースを避ける時間的な余裕がなかったんです。

正直にいえば、コザは立地的に便利な場所ではないから、定期的にイベントを開催して人を呼び込む必要がありました。営業日のうち、3日に1回はイベントを開催したり。するとイベントをフックに面白い人たちが集うようになり、そのコミュニティの中で挑戦したい思いが育まれて、目的意識を持つ人たちが集まり始めました。

豊里さん:僕たち運営スタッフはコザのために、地域のために、沖縄のスタートアップのために……。そんな意識を持って活動していたけれど、途中から『地域のために』という主語を置かないようにしたんです。挑戦したいからこの場所にいる。運営側もそれでいいのかなと。この考えは僕の原体験に起因していて、中国の大都市・深センや上海にいた時に、『地域のために』と言う人と出会ったことがなくて。周りの同僚や友人も自分が成長したいからその場所にアクセスしていると。進学先も就職先も、生活に身を置く場所も自分で選ぶ。だから施設を運営する側はこの場所がいかに有益であるか、成長できるか。楽しいとか、ポジティブな様子を見せる必要があって、僕自身もそういう場所に強く影響を受けてきました。

本来あるべきスタートアップの生態系は、風通しがよく外部から人と資本が集まりやすいサービスやプロダクトを提供すべきであって、僕らが地域のためだけに動くと、運営側や地域のエゴが入ってしまい、起業を目指す人にとって余計な仕事や作業が増えてしまう。その結果、最終的なゴールがぼやけてしまうんです。いいものは踏襲しながら足かせは外す。地域に足を引っ張られずに、軽やかに最短で動けるように。

でも行政から予算をいただくと、沖縄市としてどう動くか。この目線は必要です。だからバランスを取るのがとても難しい…。今後は自走できる道を探りたくて、沖縄県や支援機関、海外企業など多方面と連携しながら、沖縄のエコシステムを構築していきたいですね。

豊里さん:Lagoonから一歩外に出れば、地域の人たちが集まる飲食店街があり、左に行けばライブハウスとゲート通り。県外の方から、混沌とした面白い街だね!と言ってもらえる文化は僕らがつくれるものじゃない。その点ではコザの地域資源、街に助けられましたね。

創業支援をサポートする中でクラウドファンディングを勧めたところ、実際に実施してみると200万円以上の資金が集まり、商店街の賃貸物件は僕から大家さんにリレーション。金融機関の応援もあって、現在は商店街でコーヒーショップを運営しています。

お店を経営した経験があり、マーケットにアクセスできるなら、大型ショッピングモールや那覇市内の国際通りに店舗を構えるほうがビジネスが成立しやすいけれど、商店街なら店舗の家賃が5〜6万円と安く、失敗のリスクが圧倒的に低いんです。商店街の店舗の中には、家賃5万円で月商500万円を稼ぐ店もあり、売上1%の家賃で商売できると考えたら挑戦者にとってチャレンジしやすい場所だと言えます。だから、もともと商店街で商売してる人たちには、地域の魅力を引き出してくれる外部の人に積極的に座席を渡してほしいとお願いしたんです。そして、挑戦者の商売を支えていく。それが商店街が生き残る唯一の方法なのかなと。

大変だったことは、イベントやプログラミング講座の運営、創業支援に伴走したり、常にプロジェクトが動いているカオスな状態でした。創業支援なら専門家に繋いだり、必要な情報にアクセスできるよう誘導する必要があって、そこには属人的な専門知識と経験が伴います。スタートアップ支援であれば、もっと有益なプロダクトの作り方や広め方、外部の資本にアクセスするサポートも必要でした。引き続き、Lagoonが沖縄市の事業自体は請け負って、東京から来た方を事業責任者に据えて琉球ミライさんが担っています。

僕からは、3月末以降の受託はしないと周囲に伝えていました。やりたくなかったわけでなく、毎年減額していく行政の財源に依存しながらスタートアップ支援をするのが、難しいと感じたんです。行政に頼らず、自走できる道をつくりたい思いがあり、運営から外れました。もう1つの理由は、支援者のため、沖縄のためにが主語になって、自社の成長よりも沖縄全体の連携や横の繋がり、コミュニティを広げることに大幅にリソースを割いていて、経営者としては多々反省ばかりです。自分の会社を拡大させながら、やりたいプロジェクトを遂行するほうがスマートじゃないですか。今年は自社のために尽力しようと。でもですね。今度は『コザスタートアップ商店街』という大きな風呂敷を広げてしまった…。我ながら、この矛盾が何とも言えない。笑

豊里さん:大型ショッピングモールやECサイトの影響に加えて、人口減の煽りも受けるなか、商店街が生き残る方法を考えていた時、まず今ある不動産というアセットから、いかに流動性を生み出せるか。そこにヒントがあると感じたんです。だから、この商店街をブランディングをしようと考えました。新しい文化を受け入れて、変化を恐れない人たちが集まる街。起業家がチャレンジできるイノベーティブな商店街。ふと誰かが、スタートアップ商店街だね!と言い始めて、それ面白いねと。

そこから話が進んで、2022年5月にクラウドファンディングを立ち上げました。コザスタートアップ商店街のPRを兼ねて、まずは認知を高めること。そして、ゆるく繋がるのではなく、シェアオフィスへの入居やシェアハウスに滞在する形で、コザの街と深く関わってもらい、コザの魅力を知ってもらう。僕らの取り組みに賛同してくれるファンを増やしたかったんです。ありがたいことに234名にご支援いただき、達成率144%でサクセス。7月17日には商店街の一部を巻き込んで、音楽ライブやエイサー演舞、各施設のお披露目を兼ねたコザスタートアップ商店街のオープニングイベント『KOZA ROCKS』を開催しました。

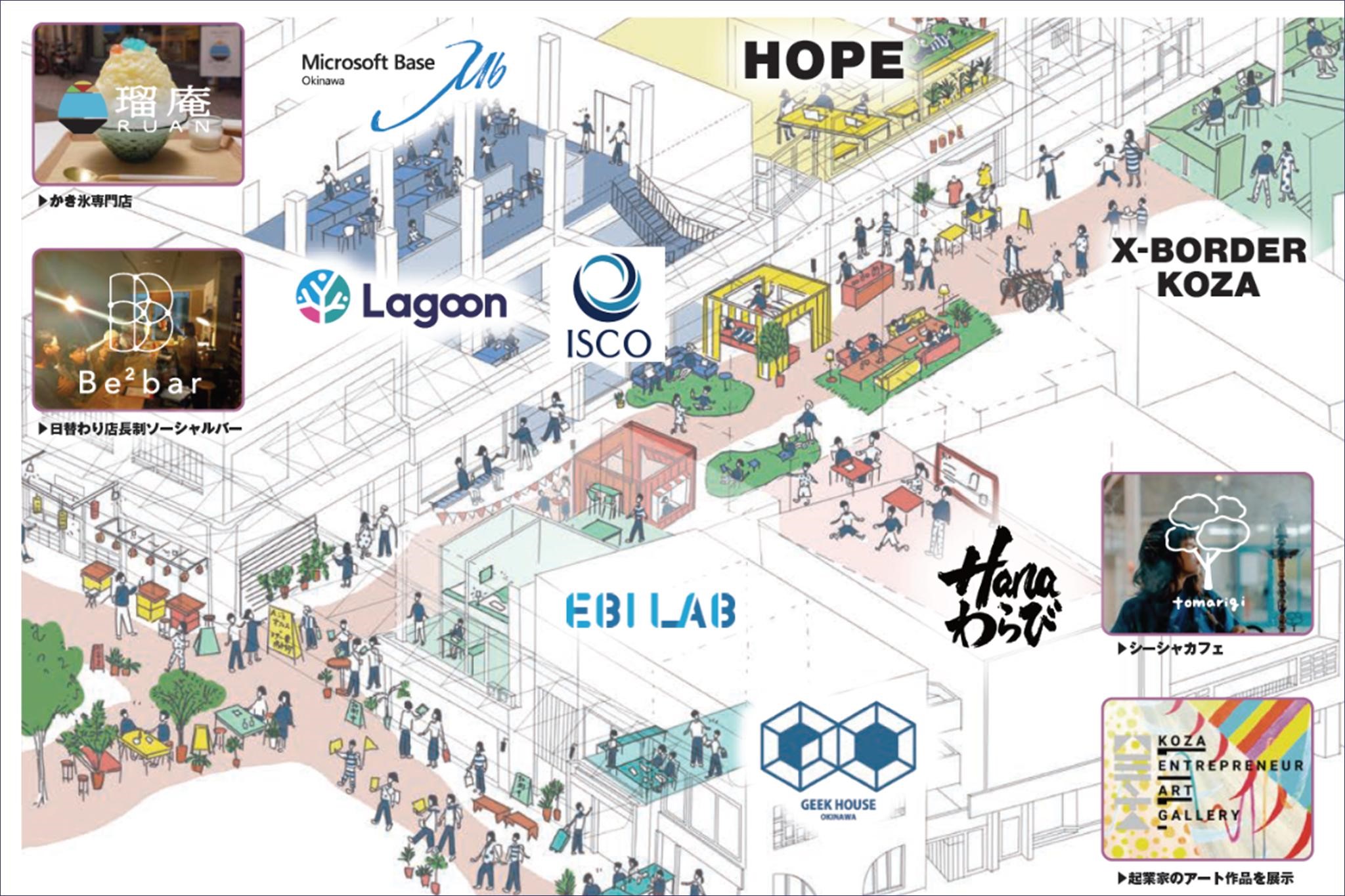

豊里さん:県外企業である福岡県北九州市の岡野バルブさんがオフィスを設けて、三重県伊勢市に本社を置く『EBILAB』のオフィスが進出し、SAPジャパン支援のもと若年層とシニア層に特化した『Hanaわらび』のプログラムが始まりました。他にも県外企業向けのサテライトオフィス、日本進出を目指す海外企業向けのグローバルシェアオフィスなど、僕らが店舗を借りて転貸する形式が広がってきました。商店街の店舗をリノベーションした施設に共通しているのは、『イノベーターが集積する場所』です。

県外から来た方が一等地のオフィスビルじゃなく、コザという街に関わり、この商店街にオフィスを持ちたいと誇らしく語ってくれる。そういった思想が根付いてきたのは、ありがたいことだと思っています。挑戦してる人や未来志向がある人、成長と挑戦を楽しめる人たちを集めたい。コワーキングスペースとシェアオフィス × コミュニティを一体化させて、クリエイターもアーティストも、新規事業を立ち上げる起業家も、ビジネスをする人たちが交差する場所でありたいですね。

豊里さん:2019年度の発表によると、沖縄県の開業率は全国1位でした。その一方で廃業率もトップクラス。知識不足、経験不足、準備不足が原因だと言われています。でも僕はそれをポジティブに捉えるべきだと思ってるんです。中国やアジアでは、大企業が誕生しては倒産していく多産多死。でも、1回失敗できてよかったね。ナイスだよ!と考えていく。失敗に対して寛容で、挑戦が歓迎される土壌をつくり、僕らがいい方向に環境を変えていく。共存し、ともに成長できる。起業家にとって揺りかごのような存在でありたいです。

Lagoonをハブに点から線へ、線から面へ。今は面のわかりやすさが出てきて商店街そのものが価値になり、今後はコミュニティの価値を上げていく必要があります。例えば、コザスタートアップ商店街のコミュニティがオンライン上やメタバースにあって、そこに訪れると挑戦したい思いが育まれる。コミュニティの認知が自然に広がっていくと嬉しいですね。

他の人が代表としてコミットする座組も整えたくて、Lagoonを実行委員会と見立てて、沖縄県も行政も、金融機関やスタートアップ支援機関、ベンチャーキャピタルなど、現在はいろんな人が関われる構成になっています。弊社と琉球ミライさん、ISCO(沖縄ITイノベーション戦略センター)さんや沖縄県の事業も関わって、大きな資本と人を沖縄に呼び込める組織になっていくと思います。Lagoonの拠点を那覇へと広げて、沖縄全体を支えるインフラにする構想ですね。

豊里さん:沖縄復帰50周年の節目として、次の10年を考えていく上で、IT化やDXなどあらゆる産業にデジタルの力が必要になってきます。沖縄県の産業収入は、1位の観光収入が7,000億円以上、2位の情報通信(2019年度)。2位の情報通信は4,000億円超えですが、沖縄の情報通信産業の主な収益源はBPO、コールセンター、コンテンツ制作などコストセンターの位置付けです。また、沖縄は労働生産性も所得も全国で最下位というデータが出ていています。このコストセンターの構造、下請け構造から脱却し付加価値の高いプロフィット型にならなければ、沖縄の雇用を作れないし守れない。RPA、AIなど新たなテクノロジーにより淘汰されてしまうという危機感を持っています。沖縄市が誕生してから50周年を迎える2024年。新しい未来を描いていけるよう、コザスタートアップ商店街から多くの取り組みを発信していきます。

沖縄県沖縄市生まれ。 沖縄とアジアを繋ぐエコシステムの確立に向けて、Startup Lab Lagoon、 Microsoft Base、Code Base、GeekHouse沖縄を運営するLink and Visibleを創業。 Tech人材育成・DX・サービス開発の他、アジアを中心としたエコシステムの形成や スタートアップやテック関係のコミュニティを運営。

(取材・TEXT:遠藤美弥子 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。