目次

音楽をつくることのハードルは、テクノロジーの進化によって大きく下がりました。

──オリジナルの曲を作ってみたい。

そんな思いを抱きつつ「楽譜が読めないし、楽器やソフトは持っていないし……」と諦めていた方も少なくないのではないでしょうか。無料で知識もいらない「音楽×AIサービス」は現在数多く存在します。

音楽制作の最初の一歩として、AI作曲の世界を覗いてみましょう。

音楽業界では、作詞や作曲といった領域において、AIが介入することは難しいという印象を持つ人も多いかもしれません。

しかし、最近ではAIの技術の進歩により、AIが一部の作詞や作曲を担当することも可能になってきました。作曲には、スケール、コード、メロディという3つの重要な要素があります。さらに、現代ではジャンルやサウンドといった要素も加わり、5つの要素が作曲を成り立たせています。

従来、人間が作曲する際は、まず音楽理論を理解し、曲のコンセプトを決める作業から始まります。その後、コード進行を決め、それにメロディやサウンドを加えることで曲が完成します。

一方、AIが自動作曲を行う場合は、まず大量の譜面を学習させます。学習によって、AIはコードのパターンを記憶します。そして、曲の指示を与えることで、AIは学習したデータをもとに作曲を行います。基本的には、作りたい曲のコンセプトがあれば、AIはスケール、コード、メロディの3要素を網羅することができます。

しかし、AIだけで楽曲制作を行えるというわけではありません。先述の通り、AIは譜面のパターンに基づいて作曲するため、独創的な音楽を創り出すことは難しいです。

また、自動作曲された曲のメロディは単調になることもあり、改善の余地があると言えます。したがって、一流の作曲家が行うような独創的な音楽をAIだけで実現するのは難しいと言わざるを得ません。

テキストベースでAIにイメージを伝える作曲サービスは数多く存在しますが、代表的なサービスのひとつが「Mubert(ミューバート)」です。文章や単語で楽曲イメージを記述するか、Genres(ジャンル)・Moods(ムード)・Activities(利用目的)といった選択肢を選び、楽曲時間を入力すればワンクリックで曲が出力されます。

たとえば筆者が「Activities」「Sport」「Run130」と条件を指定して作成した45秒の楽曲が以下のリンクから聴けます。

https://mubert.com/render/tracks/39d49265a215461f987db50cde04616a

四つ打ちのビートで軽快に進む楽曲は確かにどちらかといえばランニングにあいそうです。

ここまで厳密に単語を指定する必要はなく、たとえば「Norimaki」という単語では以下の楽曲を作ってくれました。

https://mubert.com/render/tracks/cccb7913294a43188d2fea0c3c888637

ミスマッチのようでいて、「海苔巻きをほおばる映像と脳内でクリップしてみると、意外にマッチする!」と感じたのですが、みなさんはどう思われますか?(個人の感想です)。

もし、楽曲に対し「何か違うな……」と感じたら、「Generate similar」ボタンですぐに同じ条件のリミックストラックを製作可能です。「Generate similar」には、Mubertのコミュニティでシェアされた他クリエイターの楽曲を利用することもできます。さらに、「Search by reference」モードでは、モデルとなる楽曲のYoutube動画リンクを入力・検索することで、Mubertで作成された似た楽曲が一覧で表示されます。そちらを用いて類似楽曲を作成することで、理想のイメージをより形にしやすくなるというわけです。

ただし、無料版の場合楽曲には「#Mubert」とクレジットがアナウンスされており、サブスクリプションプランに課金しなければ取り除けません。また、商用利用を行ったり、一定の数を超えて曲を生み出したり、無圧縮のフォーマットにするためにも課金は必要です。

無料版はまさにお試しといった内容で、趣味としてAI作曲を体感する分には十分です。そこからビジネスや本格的な楽曲制作への展開を考えるならば、課金の検討が必要になってくるでしょう。

Mubertのほかにも、AI作曲サービスは数多く存在します。その中からいくつかのツールをピックアップし、それぞれの特徴を見ていきましょう。

順に紹介します。

出典:AIVA

ジャンルとともに、曲のキー、長さを指定します。さらにピアノロールで楽曲のキーやメロディも自由に変更可能です。AI作曲サービスでありながら、シームレスにGarageBandなどいわゆる普通の作曲ツールとしても利用できる高機能が魅力といえるでしょう。

AIVAが手がけた楽曲はすでにボーダフォンのコマーシャルや、Nvidiaのカンファレンスなどで商用利用もされています。

出典:SOUNDRAW

ムード、ジャンル、テーマ、長さだけでなく、テンポや利用楽器についても指定の上、作曲できる国産のAI作曲クラウドサービスです。曲のパートごとに「Low」「Medium」「HIgh」「Very High」の4段階でテンションを変えられるのもユニークなポイント。

公式YouTubeチャンネルなどで日本語のチュートリアルが豊富に提供されているのは、国産ツールならではのメリットでしょう。

出典:CREEVO自動作曲

歌詞とその読み仮名を入力すると、自動でメロディと伴奏をつけてくれるサービスで、京都大学次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェクト」の支援を受け、中村栄太 京都大学 白眉センター 特定助教らにより開発・運営されています。楽曲は3つの候補から選ぶことができ、商用・非商用を問わず利用が許諾されています。

さらに「曲をデザインして作曲」モードでは、コード進行やメロディーのスタイル(「1980年代Jポップ風」「Mr.Children風」など)も細かく設定できます。

出典:Amper Music

Amper Musicは、AIが自動的に作曲を行ってくれるソフトウェアで、無料アカウントを作成するだけで利用することができます。使い方は簡単で、まず作曲したい曲のジャンルを選び、曲の雰囲気や長さなどの細かい指示を行います。

指示を終えると、AIが学習したデータを参考にして、指示に沿った楽曲を自動で作ってくれます。作成された楽曲は無料で使用することができるので、大きなメリットです。もしより本格的にAI自動作曲を活用したい場合は、有料のPro版もあります。Pro版では、ユーザーが編曲を行うことができる機能が備わっています。また、曲中で使用する楽器の指定も可能です。

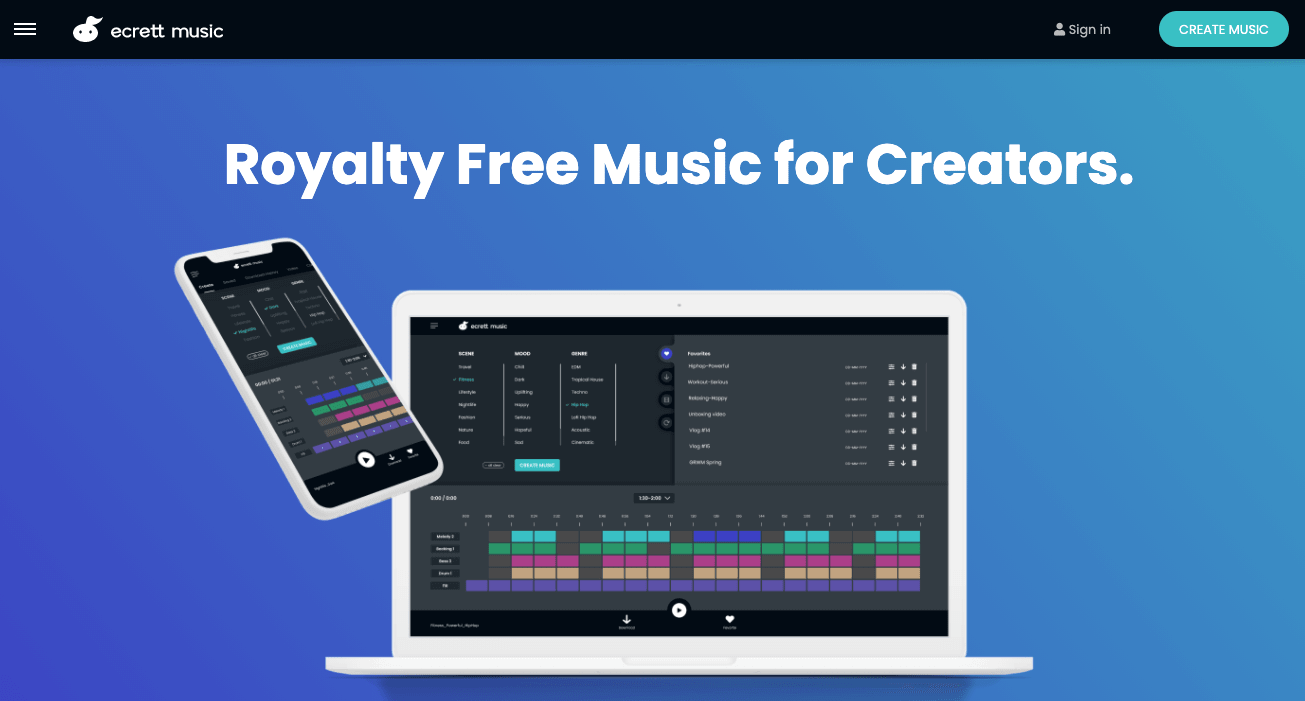

出典:Ecrett Music

Ecrett Musicは、使いやすいAI作曲サイトで、直感的なインターフェースを備えています。さまざまな機能や特殊効果があり、これが大きな特徴です。例えば、「旅行」「冒険」「ファッション」といったシーンを選んだり、「テクノ」「ヒップホップ」といったジャンルを選んだりすることもできます。

そのため、自分のイメージに合った楽曲を簡単に作ることができます。無料で利用することもできますが、より本格的に活用したい場合には、音楽の商用利用が可能な有料版(Individual)がおすすめです。

出典:Amadeus Code

Amadeus Codeは、スマホで手軽に作曲ができるAI搭載のアプリです。AIは毎日学習しているので、常に新しい曲と出会うことができます。Amadeus Codeは使い方もシンプルで、まずはビートのパターンを選び、次にベースとなる楽曲を選択します。

この簡単な操作だけで、AIが自動でメロディを作曲してくれるので、メロディ作りを簡単に楽しむことができます。おすすめのアプリです。

出典: Humtap

Humtapは、AIを搭載したアプリで、迅速かつ簡単に音楽を作ることができます。ユーザーは自分の声でハミングするだけで、AIが様々な楽曲を使って作曲してくれます。さらに、ボーカルを追加したり、スマホの画像やビデオをアップロードして音楽に追加することもできます。これにより、さまざまなスタイルで作曲することができるでしょう。

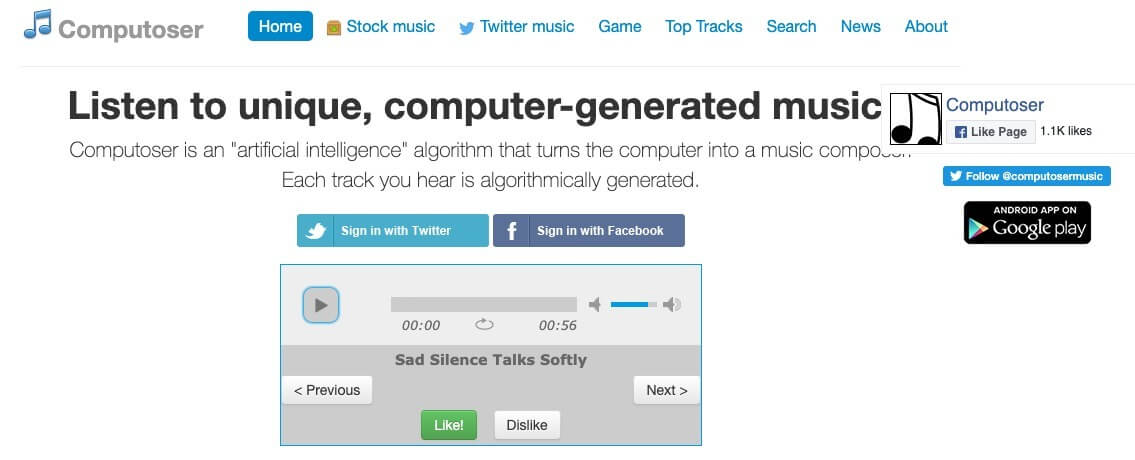

出典:Computoser

Computoserは、AI作曲サイトです。このサイトでは、伴奏やドラム、楽器などを組み合わせてオリジナルの楽曲を作成することができます。使いやすいインターフェースを採用しているため、初めて利用する人でも簡単に作曲を楽しむことができます。作成された音楽は再生後に「Good」「Bad」の評価をすることができ、この評価はAIのアルゴリズムの改善に役立つそうです。

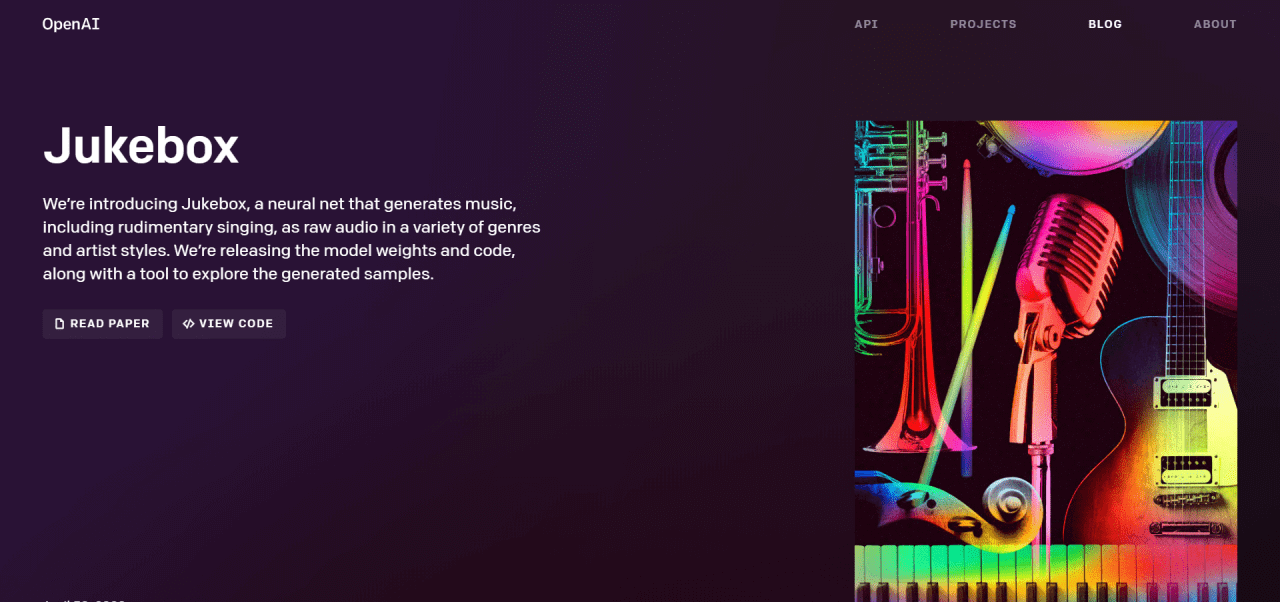

出典:Jukebox

イーロン・マスク氏を含む「OpenAI」という非営利団体は、2020年5月に「Jukebox」という技術を発表しました。この技術は、ジャンルとアーティストを選ぶだけで自動的に作曲することができます。

Jukeboxは、約120万曲(うち60万曲は英語)のデータセットをインターネットから収集し、それに関連する歌詞やメタデータを組み合わせています。このメタデータには、アーティスト名やアルバムのジャンル、曲の発売年などが含まれており、共通のムードやプレイリストのキーワードも抽出されます。

さらに、Jukeboxは音のデータだけでなく、曲が生まれた年やアーティスト、ジャンルなどのメタデータも学習することができます。これにより、Jukeboxはアーティストの傾向を分析し、ジャンルごとに分類することができます。

関連性の高いアーティストは近くに表示されるため、ジャズのTommy DorseyとGlenn MillerやロックバンドのColdplayとRadioheadなどはほぼ同じ場所に表示されます。これにより、高い精度でジャンルごとに分類ができることがわかります。現時点では、約半数の楽曲が英語ですが、今後は他の言語や特定地域の音楽も取り扱う予定です。作成・作曲が自動化される日は意外と近いかもしれません。

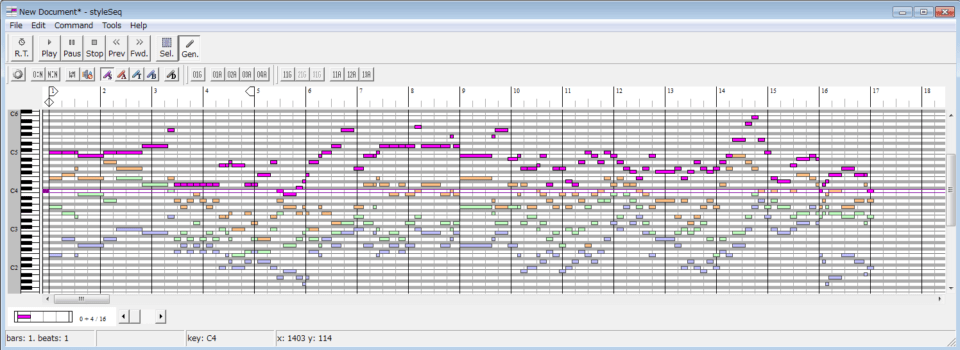

出典:styleSeq

styleSeqは、自動作曲ソフトウェアであり、与えられた旋律に対して対旋律を生成することを目的としています。このソフトウェアでは、新しいメロディのアイデアを思いついたり、与えられたメロディにハーモニーを追加したり、ドラムパターンを生成したりすることができます。

また、MIDIファイルを読み込んだり保存したりすることもできます。さらに、リアルタイムで演奏データを確認しながら、GUI上で編集することも可能です。

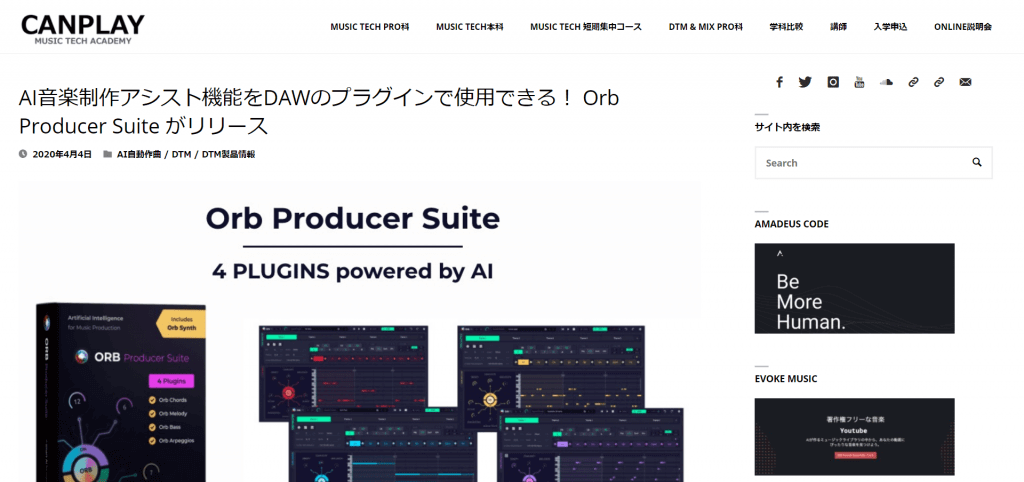

Hexachords社が販売するOrb Composerの新商品であるOrb Producer Suiteがリリースされました。このソフトウェアはAIを使った自動作曲ソフトとして知られており、DAWで使用できる「VST/AU対応の4つのプラグイン」がセットになっています。価格は99ユーロ(約11,500円)と非常に手頃です。

楽曲が生成できたのはうれしいけれど、ボタン一つではどうも味気ない……。

ここまでご紹介したアプリを試してみて、そう感じた方も少なくないのではないでしょうか。とはいえ、より本格的な作曲ソフトを使うのは「まだ早い」と感じる方におすすめなのが、以下のようなビジュアルとサウンドを連動させて、‟目に見える”形で音や音楽を生み出す仕組みを教えてくれるサービスです。

Googleが提供する音楽学習・体験サービスです。「SHARED PIANO」「SONG MAKER」「RHYTHM」など14のモードが存在し、ピアノやコード、メロディといった音楽の構成要素を目で見て、触ってみながら楽しく理解することができます。

リンク:https://musiclab.chromeexperiments.com/

ウェブページの背景に応じて異なる音色が生成されるサービスです。マウスで線を描く、画像を回転させる、アップにするなど、ビジュアルを操作するのに応じて、サウンドも変化させることができます。

リンク:https://ojack.xyz/PIXELSYNTH/

AI作曲ツールは作曲のハードルを大きく下げてくれました。そこから徐々にハードルを上げていく過程に、趣味として音楽を生み出す醍醐味があるはずです。視覚という別角度から、音楽を捉えなおすアプローチは、その一手段としておすすめです!

AI作曲ツールが発展し、誰もがそれなりの曲を作れるようになると、人間の「作曲家」という仕事は消滅するのでしょうか?

正確な未来を断言することは誰にもできませんが、筆者は当面の間はプロの作曲家という職業に対する需要は変わらないのではないかと考えています。

その最大の理由は、すでに「楽曲」という商品それ自体が、コモディティ化(特別な価値を持っていた商品が市場の発展により差別化できなくなること)しているからです。2022年には「AWA」「Apple Music」といった音楽ストリーミングサービスの配信楽曲数が1億曲を突破。有名な楽曲、好みのジャンルを聴くだけでも、とても一生では足りません。

すでに音楽が世の中にあふれている中で、プロの作曲家に求められる能力は、ただ曲を作るだけでなく、依頼者の意図をくみ取ったり、時代や流行にあった、あるいは半歩先をいく提案をすることであり、もしそれすらAI作曲ツールが可能になっても、ほかに求められる役割が付加されるだけなのではないでしょうか。

もちろんすでに音楽制作の現場では『iZotope Neutron』によるミキシング、『LANDR』によるマスタリング、『INSTACOMPOSER』による作曲支援など、音楽AIが数多く利用されています。AI作曲ツールもそのひとつとして発展し、当たり前のものとなっていくでしょう。

進化の著しい、AI作曲ツールの事例や音楽業界の未来予測についてご紹介してきました。

テキストを自由に記述したり、ボタンをクリックしたりするだけで、とにかく利用のハードルが低いのがこれらのツールのポイントです。百聞は一”聴”に如かず。実際に触って、まずは一曲制作してみてはいかがでしょうか?

・日本で新曲を披露するAI作曲家「AIVA」の生みの親が語る、人工知能による作曲の先に見る“夢”┃WIRED

・AWAが一生かけても聴くことのできない国内初となる配信楽曲数1億曲を突破!┃PRTImes

・「Apple Music」配信曲数が世界で1億曲を突破――楽曲の背景を解説する新コンテンツも紹介┃ケータイWatch

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!