公立病院の数は減らしていく、というのが2007年に策定した政府の方針である。新型コロナの流行が拡大中の2021年においても、政府はこの基本方針は変えなかった。

病院が減れば患者の利便性が悪くなるので、自治体からは強い反発が起きている。この政府方針は、46兆円にまで膨れ上がった医療費が、国の財政状況をひっ迫させているから、というのがマスコミの伝える一般的理由だ。

だが、その先にある「メリット」についてはあまり知られていないのではないだろうか。政策はもちろん、ビジネスの場においても正当性を示すためには、関係者や国民が得られる利益を提示することが重要だろう。

そこで、病院の削減が迫られている理由と病院が減ることによって患者と病院にもたらすメリットなどをデータをもとに解説する。

総務省は、2007年に「公立病院改革ガイドライン」、2015年に「新・公立病院改革ガイドライン」を策定し、公立病院の赤字解消を目的として病床削減・病院統廃合を、地方自治体に求めてきた。

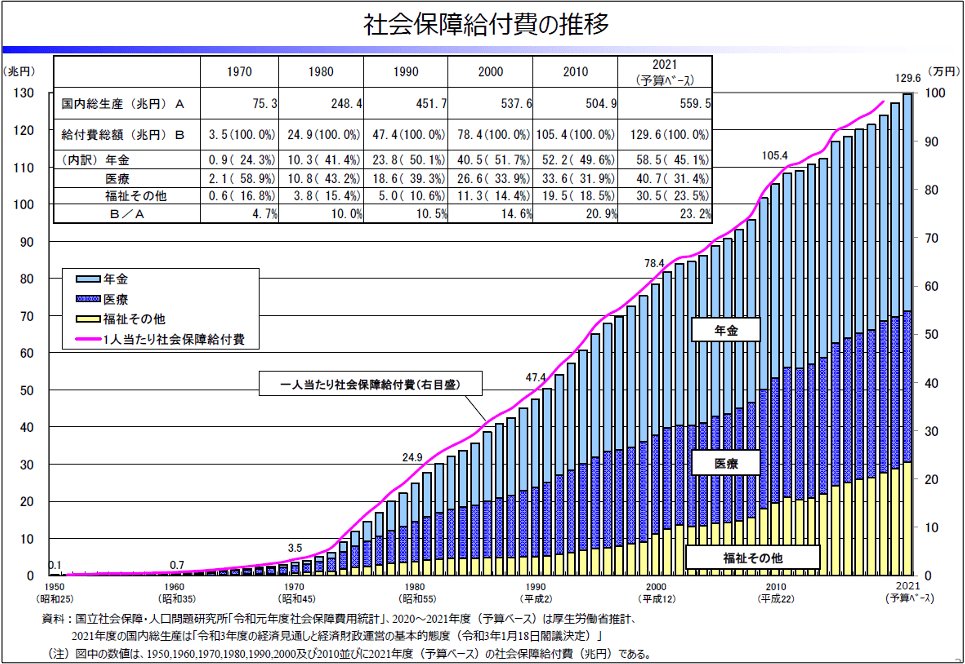

社会保障給付金の推移(註1)

この方針は、グラフにあるように医療費を含む社会保障費が急拡大して、日本の財政をひっ迫させる主たる原因となっているからだ。日本は高齢化が急速に進み、少子化による若年層の減少によって労働力の減少化も進んでいる。

このままでは財政破綻は避けられないので、医療費の伸びを少しでも抑えようとしているのだ。

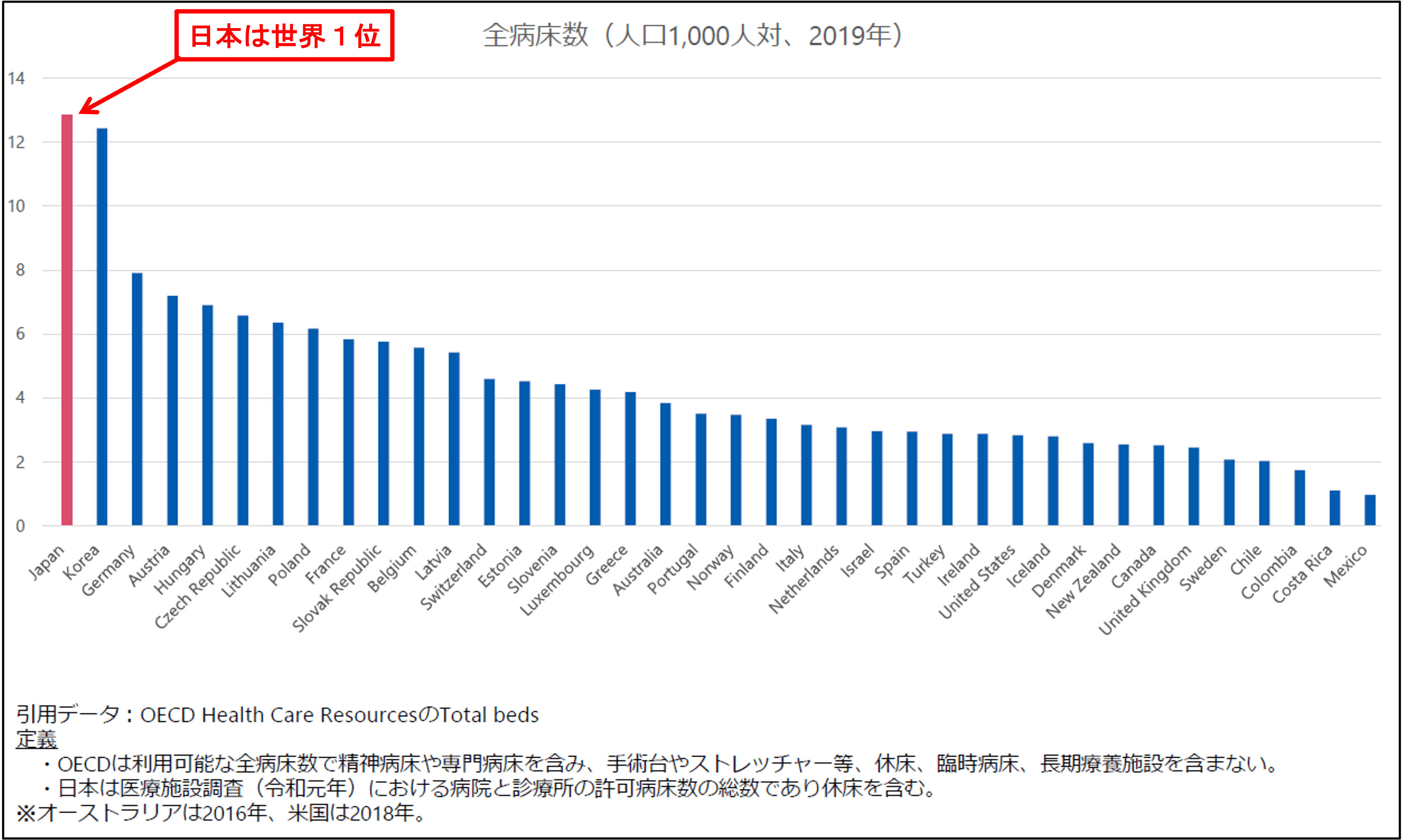

世界の人口1000人あたりの病床数(註2)

厚労省は医療費削減の解決策として、病院の数を減らして医療費に占める割合が高い入院費を縮小するため、病床数を削減しようとしている。このグラフにあるように、日本は際立って世界でも病床が多い国である。しかも公立病院の大半が赤字であり、年間8000億円にもなる赤字を税金で補填している状況である。

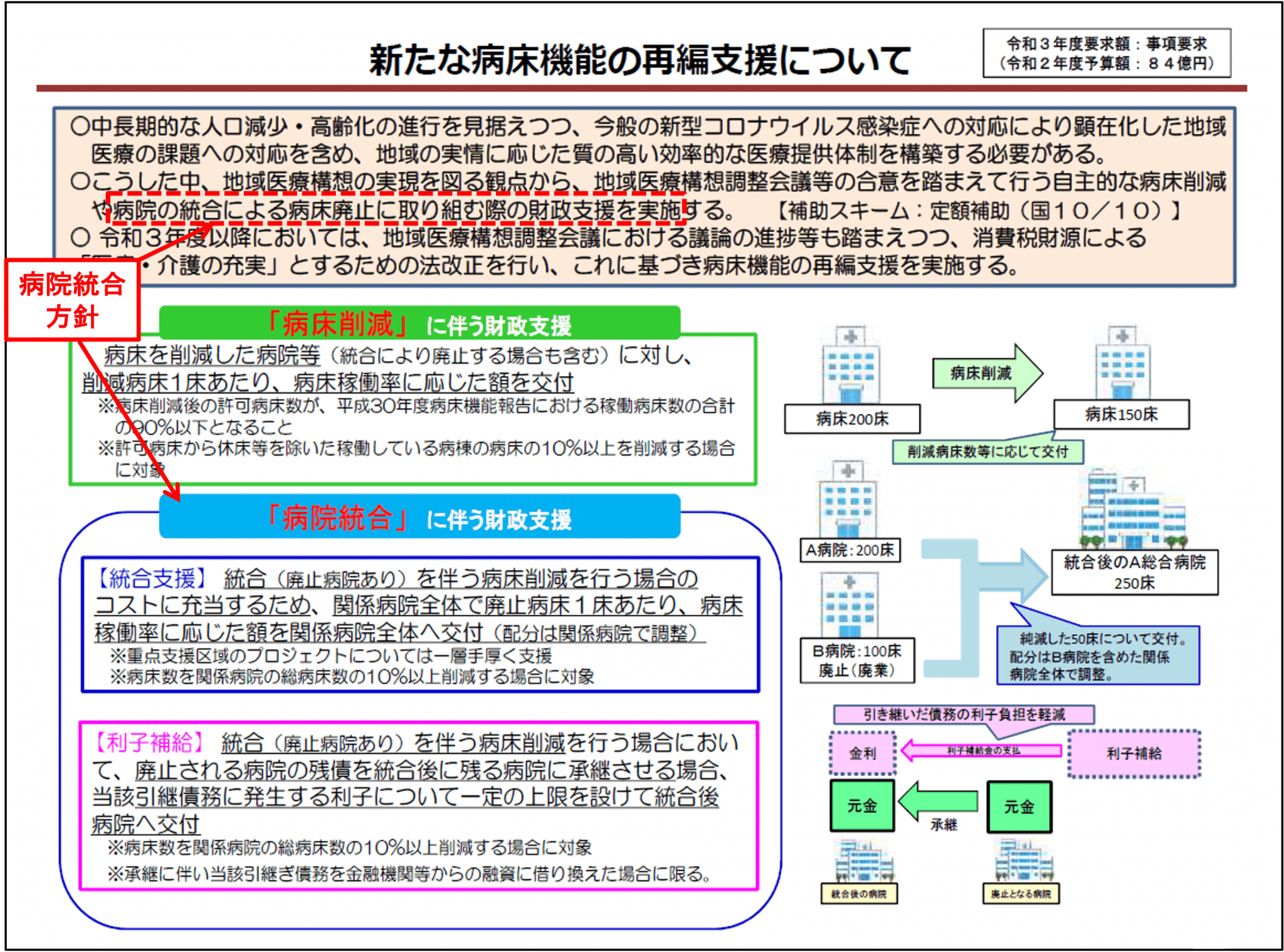

新たな病床機能の再編支援について(註3)

このため政府は、2019年に閣議決定された経済財政の基本方針である「骨太方針」に、地域医療構想に沿った医療提供体制の効率化を盛り込んだ。そして13万床の病床削減を目安として掲げ、対象となる病院名のリストまで作成している。図は、地方公共団体が運営している公立病院に対して、政府が「病床削減」及び「病院統合」を促すための支援策である。

しかし病院の統廃合によって病院の縮小や移転が起きると、その地域に住む患者にとって通院距離が遠くなり患者は通えなくなるという懸念がある。しかも新型コロナの蔓延のために、病床使用率が急上昇したこともあり、地方自治体などからは強い反発があって計画通りには進んでいない。

日本では医師の過重労働も以前から大きな問題となっている。病院の勤務医は激務のために疲弊し、離職者も増加しており、病院医療が危機的状況にあるからだ。

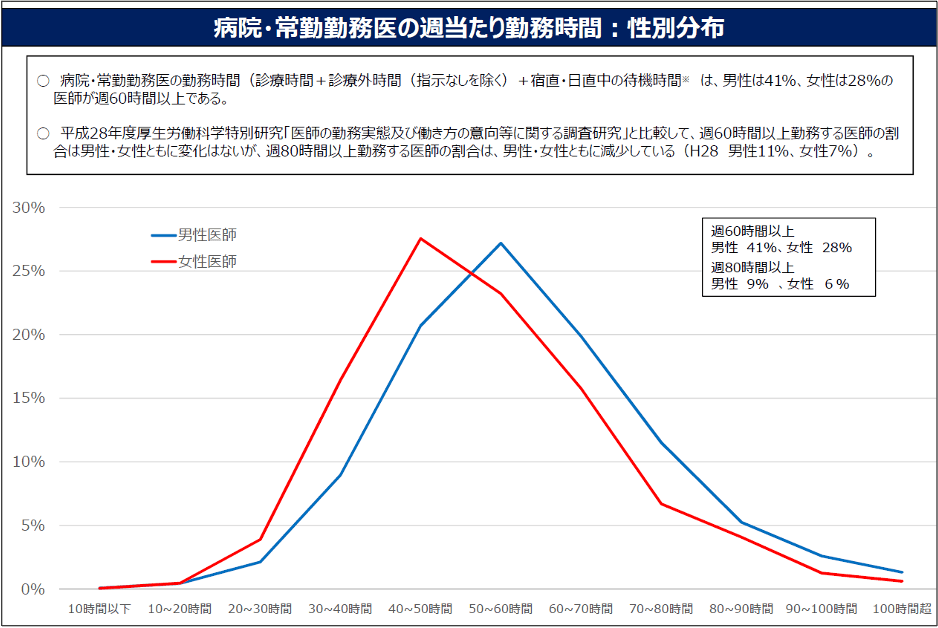

病院・常勤勤務医の週当たり勤務時間(註4)

厚労省の調査によると、1週間の労働時間が60時間を超えている病院勤務医が42%おり、平均勤務時間も56時間28分となっている。また1ヵ月の宿直回数は平均で3.2回あり、1ヵ月の平均休日数は5.3日と少ない。

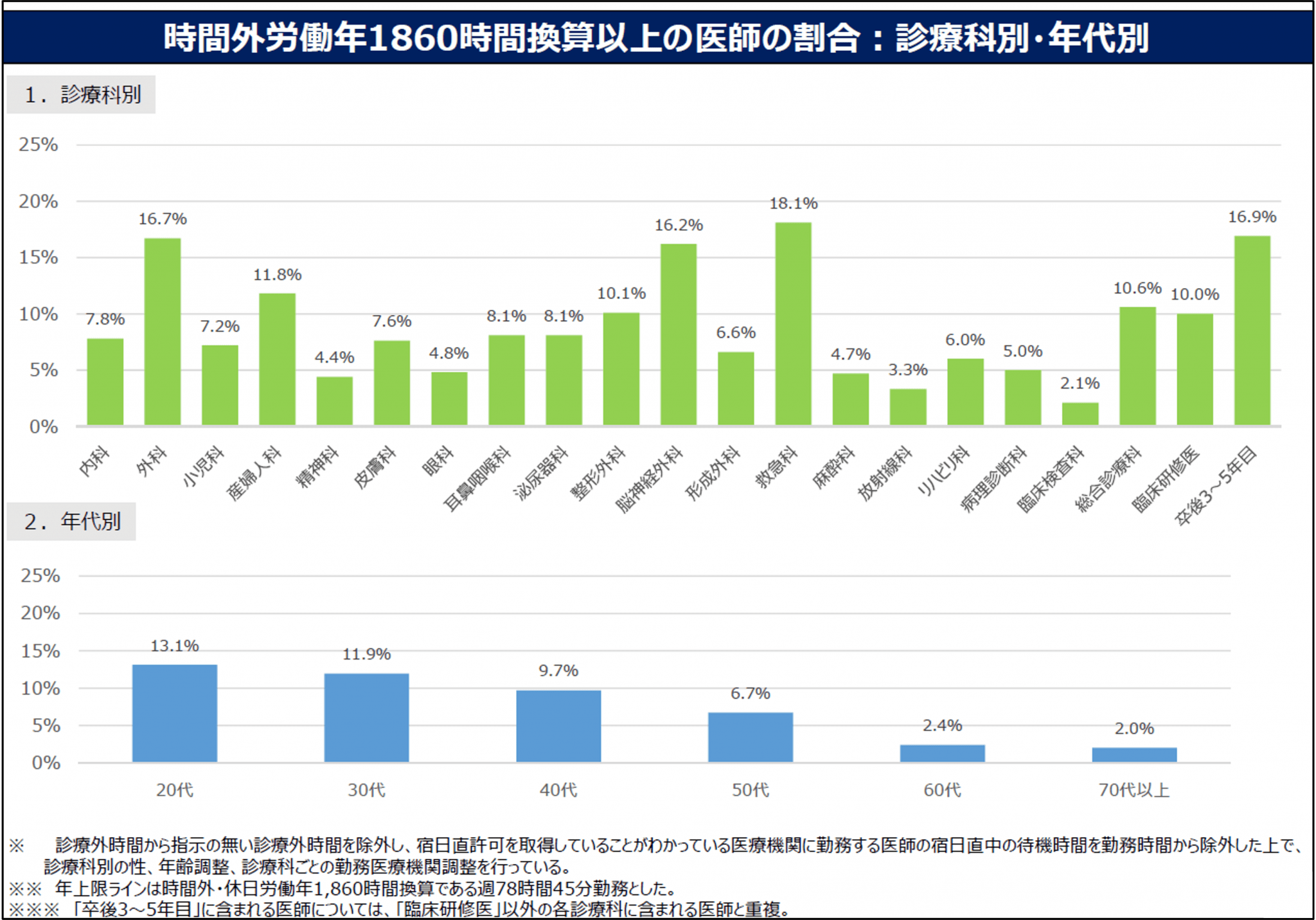

時間外労働年1860時間以上の医師の割合(註4)

しかも図にあるように、病院勤務の20代医師13%が年間1860時間(月平均155時間)もの時間外労働を強いられているのだ。この1860時間という時間は、過労死ラインの約2倍という勤務時間である。

そこで日本政府は、2024年度以降の医師の時間外労働規制を提言している。その主な規制内容として、一般の勤務医の時間外労働時間の上限を年960時間としたが、なんと特例として年1860時間まで認めるというものだった。このような規制では医師を守ることはできないため、さらに実行力のある施策が必要だろう。

日本政府が近年打ち出した医療に関する施策は、「病院の統合化 」、「医療のICT化」と「予防の重視 」などである。これらの施策には、医療費削減というシンプルな目的以上のメリットがある。各々の施策内容とその効果を次に説明する。

公立病院の統合化は、日本全国にある多数の公立病院を統廃合することだ。厚労省によると、公立病院の1/4相当の424病院は、急性期患者向けの病床が過剰だとして、再編統合する必要があるとしている。病院の数を減らすことで、患者には病院が遠くなるというデメリットがあるが、医療サービスの質が向上するという大きなメリットがある。

統廃合によって残った病院に、人手不足となっている医師・看護師や、医療施設などの医療資源を集約ができる。これにより宿直の多い医師の勤務をシフト制にすることが可能となり、医師は過重労働から解放される。

さらに産婦人科など利益率が低い不採算診療科でも地域には必須の診療科を維持ができる、災害時でも対応可能な強固な病院にできる、地域の拠点病院となり、医療だけでなく地域の介護施設との連携が強化可能となる、等々病院が提供する医療サービスの質を大きく向上させることができるのだ。

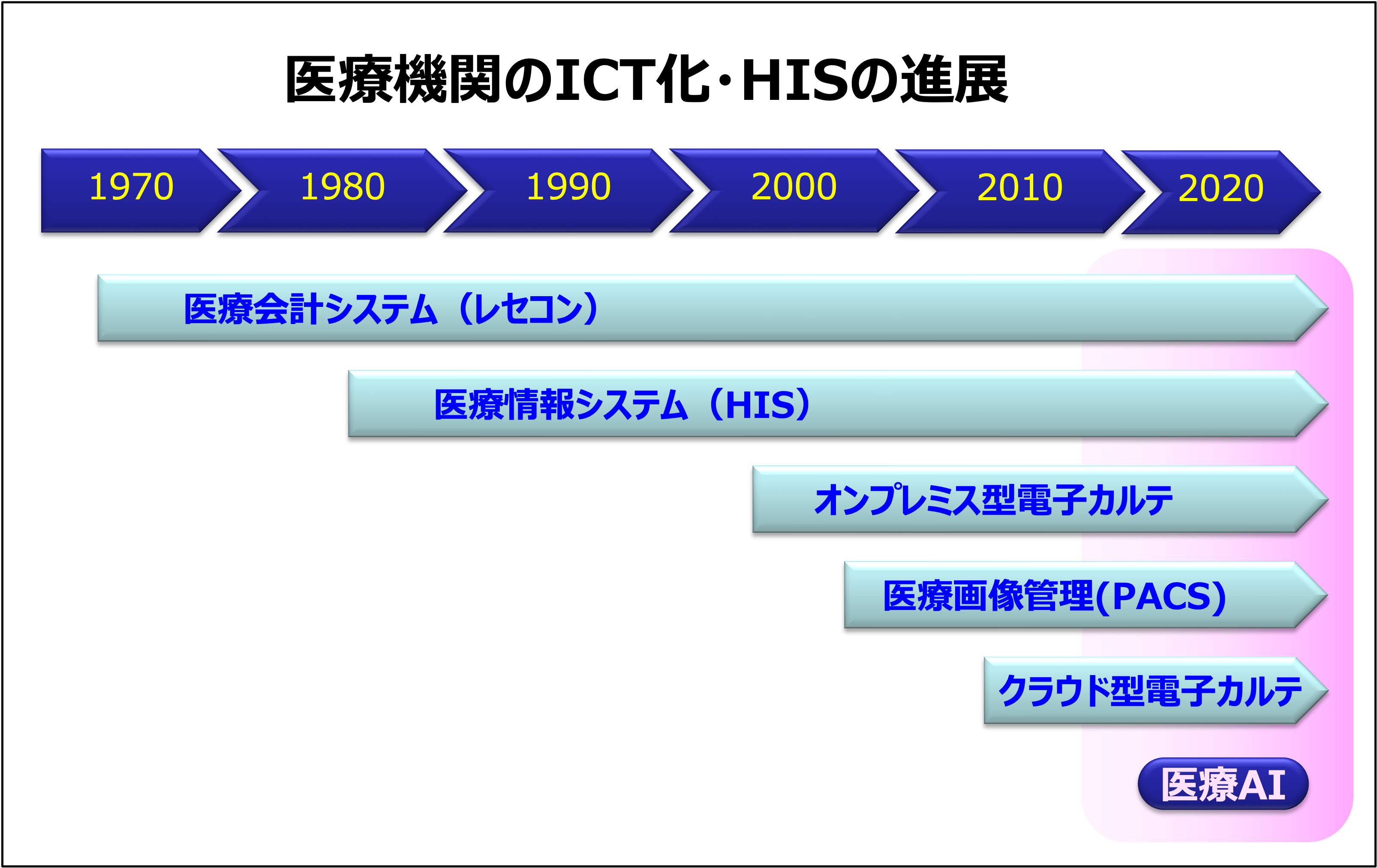

※図版・筆者作成 医療機関のICT化・HISの進展

電子カルテをはじめ、すでに数多くのICT機器が医療機関に導入されている。このような医療機関のICT化は、図のように発展してきた。最初は複雑な医療事務の負担を軽減させる医療会計システム(レセコン)からで、次は病院内における多種多様な情報を管理するための医療情報システム(HIS)、そして電子カルテなどである。

ICTの導入が進んでいるようにもみえる医療業界だが、これらの医療機器が診療科ごとに各ベンダーが個別開発しているため、大半がオンプレミスでしか利用できないことが問題となっている。日本はかつてICT先進国だったので、高機能な医療機器の開発が進み、日本の高度な医療サービスを支えてきた。

しかしこれらの医療機器は高価なので、一度導入すると容易にはリプレースができない。このため病院内には多数の旧型の医療機器が残っており、しかも「ネットワーク機能がない」、「各々の機器のデータフォーマットが異なる」、などの理由でHISと簡単には接続ができない。さらにせっかく電子カルテを導入しても、ICTの苦手な年配の医師は使ってくれない、などの諸問題もある。

ICTを利用する目的には、「生産性の向上」と「機能の高度化」がある。医療機器は、この後者を主眼に開発されてきており、診断を下す医師に対して精緻な情報を大量に渡せるように進化してきた。このため高度な医療機器が導入されるたびに、医師はその使い方を理解するだけでなく、大量に出力されてくる多種多様なデータを分析した後、診断を下さなければならず、ますます多忙となってしまうのだ。

したがって「医療業務のICT化」とは、高機能で高価な最先端の医療機器を導入することよりも、医師の業務の生産性を向上させるツールの利用を優先した方がよいはずだ。レセコンが医療会計事務作業を大幅に軽減したように、医師の診断や治療などの医療行為を軽減させるICT(デジタルヘルス機器)をもっと活用するべきなのだ。

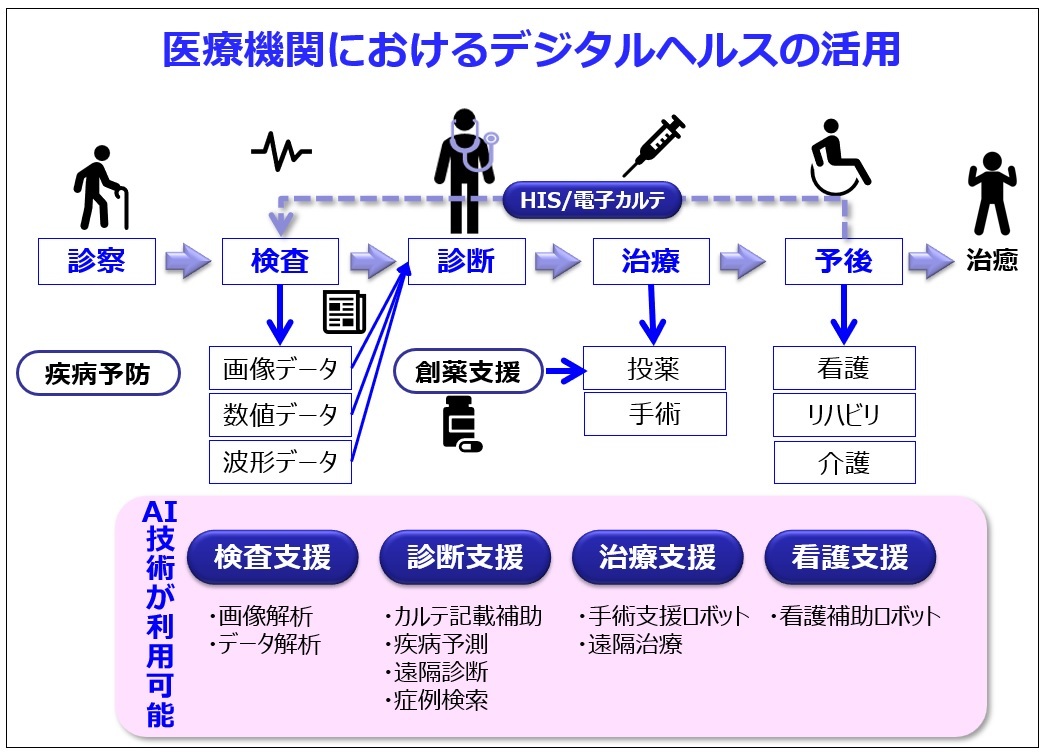

※図版・筆者作成 医療機関におけるデジタルヘルスの活用

この図は、病院などの医療機関における患者に対する医療行為のフロー図である。来院した患者は最初に診察して、検査・診断・治療・予後と進んでいくのが一般的だ。従来からある医療機器は、この検査機器が大半であり、ここから様々なバイタルデータが出力されてくる。医師は、このバイタルデータから病気の原因を推定して診断を下し、治療方法を決定する。

「医療機関のICT化・HISの進展」の図に描いたが、ごく最近になって医療AIの実用化が、やっと始まってきている。AIのビジネス利用が始まった当初から医療分野が最も期待されていたのだが、AIが必要とする精度の良い大量の教師データの入手が困難なこともあり、実用化は非常に遅れていた。これが、この図の下にあるような領域で徐々に実用化が始まってきているのだ。

この中で診断支援の領域では、読影や症例検索など医師が時間と労力を要するところでの期待が高い。また現場は高齢の医師が多いので、電子カルテの音声入力など入力記載補助だけでもかなり助かるはずだ。このようなICTやAIの活用によって、医師の医療業務の生産性は向上させることができ、過重労働を減らすことが期待できる。

しかも病院の統合化によって高価な医療機器の稼働率が向上し、予算が増やせるのでデジタルヘルス機器の導入を進めることが可能となって医療業務の生産性を向上できるのだ。

書き手・図版制作:谷田部 卓

AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。

【参考資料】 ・(註1)財務省 社会保障参考資料 2022年4月 ・(註2)厚労省 医療提供体制の国際比較 2022年3月 ・(註3)厚労省 新たな病床機能の再編支援について 2020年10月 ・(註4)厚労省 医師の勤務実態について 2020年9月

(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。