ビジネスの現場でAI(人工知能)を活用しようとする企業が増えている。業務効率の大幅な削減や新たなビジネスモデルの創出につながると期待される一方で、ホワイトカラー、特に管理職の存在意義も問われることになると指摘するのは、三井住友海上火災保険(三井住友海上)経営企画部部長 CMOの木田 浩理氏だ。大規模言語AIを独自開発するELYZA(イライザ)の取締役CMOであり、AI人材の育成などにも努める野口 竜司氏と意見を交換し合った。

(写真左)株式会社ELYZA 取締役CMO 野口 竜司氏

(写真右)三井住友海上火災保険株式会社 経営企画部 部長 CMO CXマーケティングチーム長 木田 浩理氏

木田:野口さんの著書『文系AI人材になる』(東洋経済新報社)や『管理職はいらない』(SB新書)を読んで非常に納得したことがあります。それは、コロナ禍を経て管理職の在り方が問われるようになったことです。

テレワークが一般化する前は、席にいてメンバーと雑談していれば、なんとなく管理職が務まっていた。しかし、そのようなコミュニケーションができなくなった今では、管理職はいなくても済むことが「バレて」しまいました。

その人たちが、本当の管理職としての仕事をするためには、AIなどを使いこなせるようにアップデートしていなければなりません。私はいろいろな会社に勤めた経験がありますが、日本企業は管理職のアップデートが圧倒的に足りないと感じています。

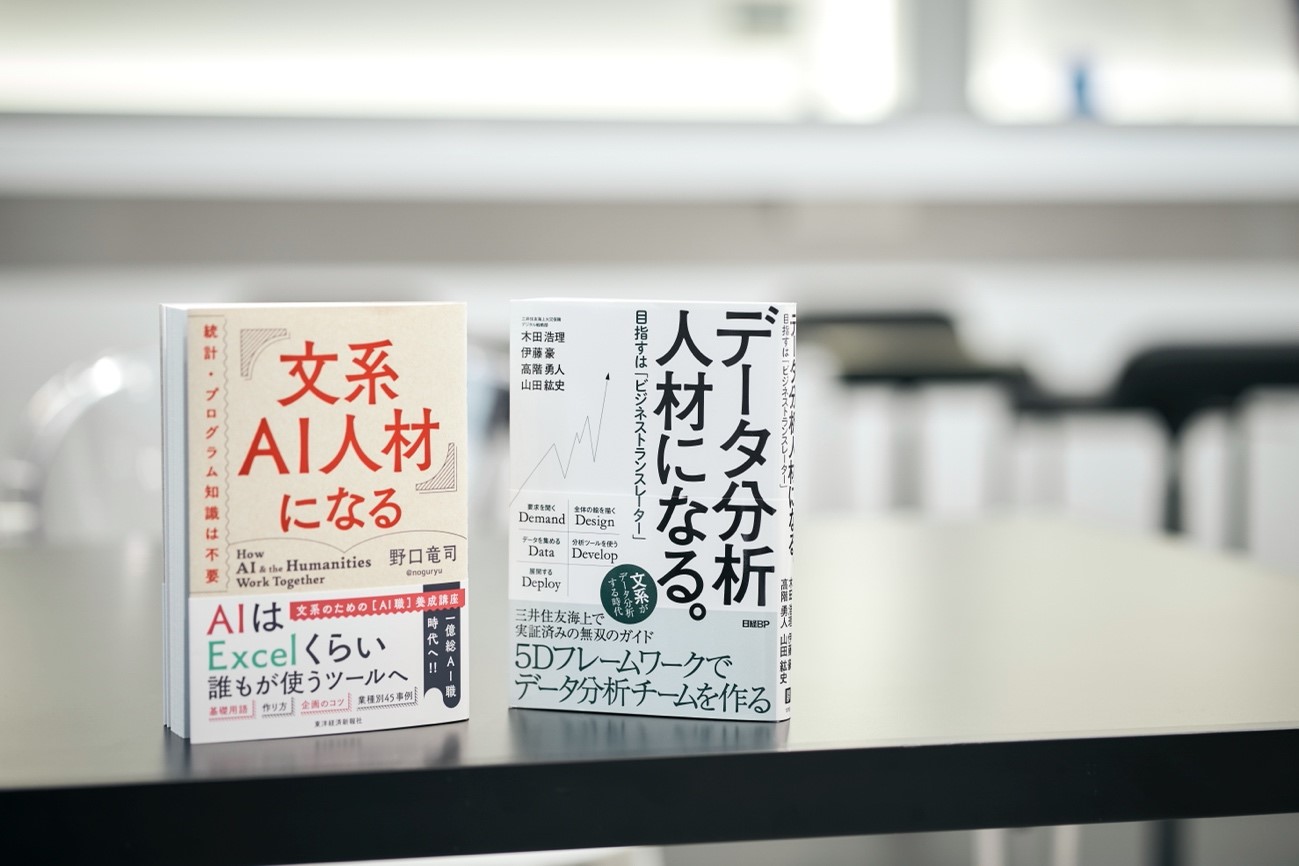

野口氏著の「文系AI人材になる」(東洋経済新報社/写真左)と木田氏著の「データ分析人材になる。」(日経BP/写真右)。発刊以来、どちらもDX・AI・データ活用の定番書として支持されるとともに、文系ビジネスパーソンが、データドリブン社会で生き抜く自信をつけられる書としても注目されている。

最近になって従業員のリスキリング(学び直し)が注目されていますが、何を身につければいいのか分からないと悩む人も多いようです。私が著書『データ分析人材になる。』(日経BP)を出版したのは、ビジネスサイドとデータサイエンティストの橋渡しをする「ビジネストランスレーター」の役割の重要性を示すとともに、管理職の人々も、こういう立場だったら目指せるのではないかと言いたかったからです。野口さんの『文系AI人材』も、管理職の人々の道しるべになると思いました。

野口:木田さんが述べたように、コロナ禍でリモートワークが当たり前になり、ジョブ型の社会になっていくような大きな波が来ています。さらにDX(デジタルトランスフォーメーション)の波も来ていて、管理職に対してたくさんの波が押し寄せている状況になっています。一方、このようなデータやAIを活用する時代に入ってきていても、管理職が何をすべきかがまだ世の中にしっくりと来ていない、もしくは届いてないというのはまさに木田さんと同意見です。

私は、DX時代の管理職に必要なのは、実行力と刷新力だと思います。これまで活躍してきた管理職は、社内での実行力があります。政治力もあって予算も持っている。その一方で、地位がある程度まで上がった人が、さらに刷新や変革をするのはなかなか難しいものです。実行力のある管理職がさらに新しいチャレンジ、変革、刷新をやれるような環境になること、そのために必要なナレッジや後押しがどうあるかが重要です。

木田:私は自社(三井住友海上)の採用活動にも携わっています。その中には、驚くほど専門性に長けた学生も少なからず応募してきてくれています。最近では大学でデータサイエンスを学んだような専門性のある新卒学生が徐々に増えてきていることを実感しています。しかし、せっかく自分の専門性を活かしたいという希望を胸に入社した学生が初期配属されて、仮に旧態依然とした思考の管理職の下に付くと、不幸な結果になる。せっかく高い技術や知見を持っているのに活かし方を上司が知らなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

野口:管理職の方々が、アップデートするしかないと考えています。そうでないと、せっかく入社した高度先端人材の離職率も高くなるでしょう。これから入社するフレッシュな人材はまだ社内における実行力や調整力はありませんが、刷新をするための専門技術やビジョンは持っています。これらの人材の実行を後支えするような環境をつくるのが、管理職の役割です。

今回の対談は、三井住友海上火災保険株式会社のGlobal Digital Hub Tokyo(GDH)で行われた。GDHはすべての社員のデジタライゼーション推進への主体的な参加と、先進的な情報の発信やイノベーティブなプレイヤーとの交流機会の提供を目的に開設された。

木田:ヤフー株式会社CSO(最高戦略責任者)の安宅和人さんの著書『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』(ニューズピックス)には、「ジャマおじ」「ジャマおば」という言葉が出てきます。岩盤のようなシニア層を指す意味で使われていますが、組織のイノベーションを妨げる要因となるような人がどこにでもいるということです。

ジャマおじ、ジャマおばを単独でリスキリングしようとしても、難しいでしょう。私も今、当社の人材育成をプランニングしていて、データマーケティング人材の育成を実施しています。私は、データ分析をする人と現場の人をつなぎ、マーケティング的な観点で動ける「ビジネストランスレーター」を育成していくことが必要だと考えています。

現場そのものがマーケティング力を高めていかないと、データ分析者を使いこなせません。会社全体の人材の質を高めていかなければならないのです。当社では、そこでこれらの人材を、早期に1,000人単位で育成することを計画しています。

野口:私は2022年4月、前職の株式会社ZOZO NEXTから東京大学松尾研発AI企業のELYZAに移りました。前職のときから、日本ディープラーニング協会の人材育成委員メンバーやZホールディングスの「Z AIアカデミア」の発起人・幹事も務めています。引き続き、アカデミアには関わっていく予定です。アカデミアでは、データサイエンティストやデータエンジニアだけでなく、サービス系や間接部門など、普段データやAIに触れていないような人も含め、ナレッジを6カ月間、みっちりと教えています。

定量的なスコアも取っていますが、どの人も、明らかにアカデミアを受講する前と後とでは成長が見えます。そうなると、皆さんがその知識を得て会社に帰っていくので、各社のデータサイエンティストと共通言語を持ったり、背景を理解したりした上でコミュニケーションができるようになるのです。その結果、ユーザー部門なり間接部門の方が自分から新しい技術を使った企画を発案するなど、主体者となれることを目指しています。

木田:企画の実現には上司(管理職)の承認・決裁が不可欠です。上司に理解があるかどうかが、どの会社でも直面する壁だと思いますが、その点はどのように考えていますか。

野口:確かに壁にはなります。ただし、「突き上げ」による打開は期待できるかと思います。データネイティブ、AIネイティブではないと思っていた自分の部下が、いつの間にかナレッジを得て、企画までできるようになったとしたら、上司も危機感持つでしょう。突き上げによる意識変化の機会を提供することによって、上司を動かすことも必要だと思います。

木田:それは重要ですね。私も『データ分析人材になる。』で触れたのですが、若手の社員がデータ分析を学んで勉強会などを企画したりしているのを、上司は見ているのです。それがいわゆる突き上げになって、じわじわと組織を改善することにつながります。

野口:面白いのは、管理職が高度化すると、専門家はより高度にならなければならないところです。例えば「経理部の〇〇さんがデータ・AIのことも分かるようになったらしい」ということになると、専門家もうかうかしていられない。いろいろな立場の人を引き上げることにより、組織の中で、さまざまな化学反応が起きるのは間違いありません。

木田:それは私自身も感じています。当社でも営業部門の社員が、AI・データサイエンス講座などを受講するようになって、会議の席などで「ディープラーニングが、、、」といったキーワードを自然に話すようになっています。そのような社員の上司はもちろん、データサイエンティストでもある私にとって、良いプレッシャーになっています。社内に種をまいてから2、3年になりますが、そのような効果が出始めています。

今では、そのような営業出身の社員が私たちのマーケティングチームに入ってくるようになってきています。今までにない新しいキャリアステップもつくることができたと思っています。今後はそのような人材を増やすことが非常に大事です。今後の数年を見据えたときに彼らが核になっていくことは間違いありませんから。

AIといかに共存していくか、日本の管理職はそろそろきちんと考えなければいけないでしょう。人材育成というと若手が主な対象となっている企業が多いですが、むしろ管理職に対して重点的にやらなければなりません。そうでないと組織全体で若手を活かせませんから。

野口:米ツイッターでは2021年末に、創業者のジャック・ドーシー氏が退任し、パラグ・アグラワル氏が後任に就きました。アグラワル氏は最高技術責任者(CTO)から最高経営責任者(CEO)に昇格したのですが、スタンフォード大学でコンピューター科学の博士号を持っていて、AI関連の研究をずっとやっていた人です。

グローバル企業においては、データ・AIなど、テクノロジー畑の人がCEOになることは珍しくありません。日本企業においても、ボードメンバーなどに、そのようなテック界隈の人たちが増えてくるのではないかと期待しています。

木田:当社の社長(舩曵真一郎氏)は以前、デジタル系の部署を管轄していたので、そのあたりのニュースや情報に明るいです。外から来た私のようなデータ分析系の人材をぽんと置いて新しいチームをつくって、データマーケティングでのビジネス変革を使命とする、そのようなことを大胆にできるトップの意識が本当に重要だと思います。

野口:あとはクイックショット(低い目標)、ムーンショット(高い目標)の両方を狙いながら社内で実績をつくりつつ、人材も集めていくということが大切ですね。

後編に続く

日本ディープラーニング協会 人材育成委員メンバー。ZホールディングスのZOZOでさまざまなAIプロジェクトを推進するかたわら、大企業やスタートアップのAI顧問・アドバイザーやAI人材育成も実施。2022年4月より現職。「ビジネスパーソンの総AI人材化」をめざし活動中。著書に「文系AI人材になる」(東洋経済新報社、2019)など。

慶應義塾大学総合政策学部卒業/同大学院政策・メディア研究科修了。NTT東日本・SPSS/日本IBM・アマゾンジャパン・百貨店・通販企業等を経て2018年に三井住友海上にデータサイエンティストとして入社。2021年10月より現職。一般社団法人データサイエンティスト協会 理事(2021年度)、一般社団法人金融データ活用推進協会 理事も務める。さまざまな業界で営業・マーケティング・データ分析を経験。顧客視点に基づいたCRMやマーケティング分析、データを用いた新規ビジネス開発が専門。著書に「データ分析人材になる。めざすはビジネストランスレーター」(日経BP社、2020)

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/下原 PHOTO:落合直哉 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。