まいどどうも、みなさん、こんにちは。

わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長でありますウサギ社長です。これまでこのちょびっとラビットの連載では、モビリティDXや出生率やテトリスによる人類の進化について取り上げてきました。先週もトランプ前大統領の暗殺未遂など大きな事件がありましたが、この一週間でもバイデン大統領が大統領選からの撤退を表明したり、浜松―名古屋間の新幹線が止まったり、もう冬眠じゃなくて夏に眠る方が生物としては正しいのではないかと思うくらいとにかく暑くて暑くて大変だったり、と盛りだくさんでしたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

そんなわけで、本日7月24日は土用の丑の日ということでありまして、無類のウナギ好きのウサギであるわたくしはこの日を毎年心待ちにしております。まぁ、この日にウナギを食べる、という習慣は夏にウナギの売り上げが低迷して困っていた鰻屋が考案した、日本におけるバレンタインデーにチョコを贈る習慣を定着させたマーケティング戦略の走りといえばそうであり、そういう面ではまことに持って商業的なお話ではあるのですが、このウナギという生き物がなかなか興味深い生物であるのでこのウナギについてちょびっと今日はお話してみたいと思っています。

ウナギを食べる文化の歴史はめちゃくちゃ古く、実は縄文時代から食べられているそうですが、食文化として定着したのは江戸時代と言われています。しかし、このウナギという生物について私たち、あ、いや、あなたたち人間はそれほど多くのことをつい最近まであまり知らなかったそうです。ウナギという生き物は産地によって値段が変わってきたり、養殖と天然とあって実に様々な種類があるかのように思えますが、養殖といってもかつては15cmほどの大きさに成長したクロコウナギと呼ばれるうなぎの子どもを育てていたにすぎず、クロコウナギの前段階であるシラスウナギからの養殖に成功したのが1970年代、なのだそうです。そして、ウナギがどこで産卵しているのか、ウナギの赤ちゃんはどんな生態で何を食べているのか、というのはかなり近年まで全くもって謎だったそうなのです。

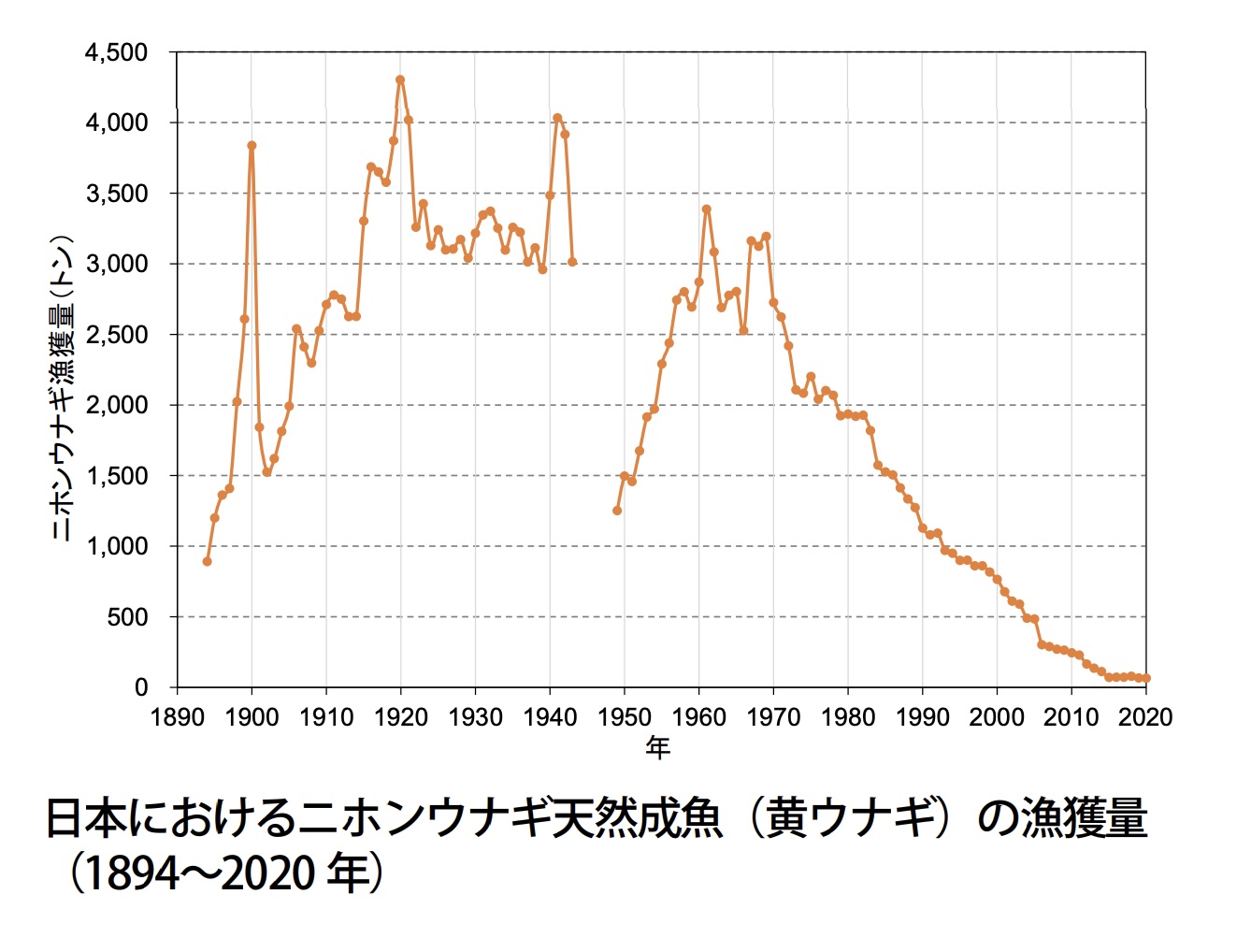

しかし、下記のグラフが示す通り、ニホンウナギの漁獲量は極限状態まで低迷しており、なんとかしなくては全国の鰻屋さんが危ないし、ウナギを愛する文豪たちもこれでは名作を生み出すことができなくなる、すなわち文明的大ピンチ、ということで、なんとかこの状況を打破するべくこの数十年、ウナギを増やすための努力が積み重ねられてきたわけです。

令和 3 年度国際漁業資源の現況 | 水産庁

しかし、日本以外の国でウナギを好んで食べる国はあまり多くないため、ウナギに情熱を燃やすというのはやはり日本の学者、ということにならざるを得ない世界的状況がありました。

ウナギの研究というのはなかなか険しい道のりのようでして、研究学者の方々が調査という名のもとにどれほど過酷な旅をしてきたか、というのが青山潤先生による「アフリカりょろり旅」という本に記されているので、ぜひ興味がある方には読んでいただきたいのですが、そこら辺の自分探しのバックパッカーとは比にならないほど過酷な状況で旅を続けている様子がこの著書には綴られております。これを読むとウナギがより味わい深くなること請け合いなのでおすすめです。

で、従来の養殖はシラスウナギからの養殖だったため、シラスウナギの捕獲量がイコールウナギの養殖による生産量となったわけなのですが、ああ、なんということでしょう、シラスウナギの量も下記のグラフのように壊滅的に少なくなってしまっているのです。

令和 3 年度国際漁業資源の現況 | 水産庁

しかし、ウナギはそんじょそこらで気楽に産卵してくれない生き物であり、長年の涙ぐましい調査の結果、新月の2日から4日前の夜に、西マリアナ海嶺周辺にある潮目の近くで産卵する、ことが明らかになり、人類はその卵を採取することに成功し、今ではシラスウナギを大量生産する技術も確立されてきており、2016年ころには4万円超えだったシラスウナギ1匹当たりの生産コストも最近では2000円以下まで下がり、ようやく商業化が現実的なところまでやってきた、と言われているそうです。いやぁ、ウナギをめぐる壮絶な冒険にウサギもびっくりしておりますが、このようなウナギに関するうんちく話を知っておくとウナギの旨みが何倍にも増すと言う話もありますし、そもそもウナギが美味しいのはウナギのタレが最高傑作なんだからじゃないのか、という説もあり、なんなら鰻屋の換気扇の前でならあの香りだけでも白いご飯が何杯も食べられる説もありますが、まぁ、それについて話し始めると文字数がいくつあっても足りなくなってしまうのでまたの機会に。

興味が湧いた方はぜひウナギについて調べてみてくださいませ。そんなわけで今回はわたくしウサギによるウナギにまつわるエトセトラでした。ちなみに、謎にベールに包まれたミステリアスな存在であるウナギの色が黒いのは身を守るためとかではなく、なんと、単なる「日焼け」なのだそうです。期待させておいてがっかりですね(笑)。

それでは、アデュー、エブリワン。また来週までごきげんよう。ちなみに、ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ。

(ウサギ社長)

・令和 3 年度国際漁業資源の現況 – 水産庁・3分でわかる!うなぎの歴史(起源)。うな丼やひつまぶしの歴史もわかりやすく紹介。 – 浜名湖産直マーケット・ウナギ好きに朗報! 人工稚魚の大量生産が可能に 年間4万~5万匹 - nippon.com ・長年の謎だった「ニホンウナギの産卵地点」ついに発見されたその場所とは?- DIAMOND online ・ウナギの卵はこうして採った! – Wedge ONLINE

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。