まいどどうも、みなさん、こんにちは。

わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。暦通りとはよく言ったもので、またもや水曜日がやってまいりましたので執筆の方を始めさせていただきます。秋深しといった感じなのかすでにこれは冬と呼んで差し支えないのか、流行語大賞にも「二季」という単語がノミネートされていたのも頷ける近年の気候でありますが、みなさまいかがおすごしでしょうか?

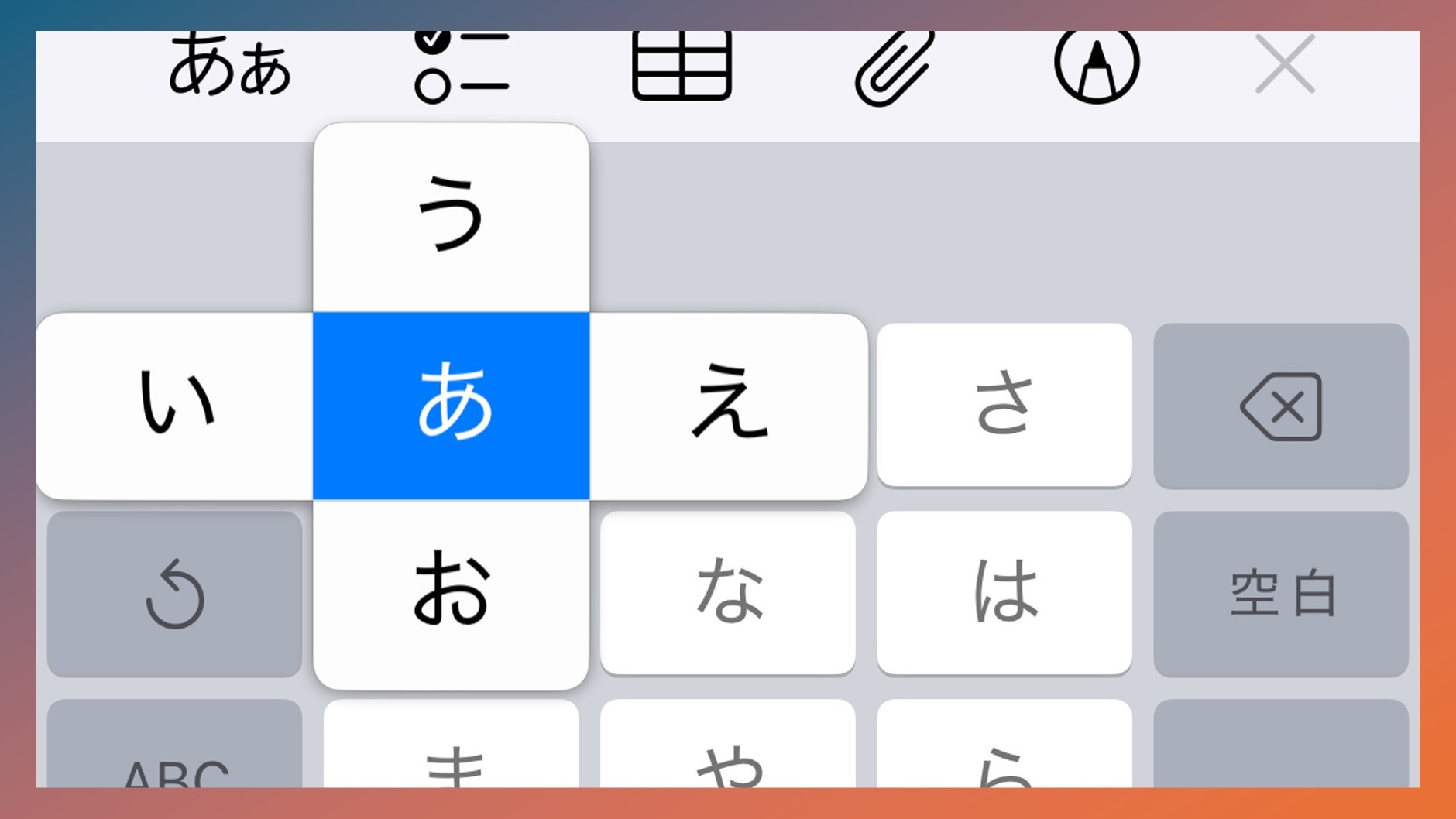

先日わたくしは、今年の7月に発売された発明家の小川コータ氏による書籍「発明で食っていく方法、全部書いた。」を拝読させて頂いたのですが、この内容がなかなか興味深いものでありましたのでご紹介させて頂きます。小川コータ氏はプロ発明家として様々なアイテムを考案している方なのですが、その代表作はなんと言ってもスマホで文字入力をする際に文字を連打しなくても良い画期的な入力メソッドであり、連打しなくても良い分入力スピードも格段にアップするという魔法のようなシステム「フリック入力」であります。

最近の方でスマホで文字入力をしない、という方はほぼいらっしゃらないかと思いますが、「フリック入力をフル活用されている方」と「未だに文字を連打する方法で”こ”や”も”あるいは”と”などを入力されている方」とで分かれるところだとは思います。わたくしはフリック入力一択で文字を入力しており、フリック入力をマスターしてからは文字を連打するなんてありえない、と思っている効率重視派ですので、隣でスマホの文字を連打している人を見かけると、まだ連打している人がこの世にいるのか!と感心し、ついつい見入ってしまうことがあるくらいであります。

最近では比較的長めの文章もスマホで打ってしまうことが多いわけですので、必然的にフリック入力の恩恵を受ける機会も増えているのですが、なんと最近はフリック入力の方がパソコンのキーボードを使った入力よりも速い、という実験結果まであるのです。両手を使ったキーボードよりもスマホを片手で操作する方が速い時代になってきているのです。いやはや恐ろしい。わたくしなぞはアメリカの高校の授業の一貫として、タイピングの授業を受け、IBMのタイプライターでブラインドタッチを学習しそこそこのタイピングスキルを自負しているわけですので、この衝撃たるやなかなかの精神的ダメージであります。

そして、この天才的なフリック入力を発明したのが、この本の著者小川コータ氏なのであります。

小川コータ氏がフリック入力を思いついたのは2007年のことでした。

文字を連打して入力する方法は「5タッチ入力」と呼ばれているのですが、当時はまだガラケーが主流だったので、5タッチ入力に対して多くの人は何の疑問も持たずに使っておりました。なんなら「あかさたなはまやらわん」をこんなに綺麗に電話の数字に合わせて配置できるなんて天才か!とわたくしは思っていたくらいでした。

しかし、発明家であられる小川コータ氏は違いました。人生で最も頻繁に入力する文字列はそれぞれの方の名前である可能性が極めて高いのですが、コータと入力する場合、「か」のボタンを5回押す必要があります。小川コータ氏は「こ」の一文字を入力するためにボタンを5連打しなくてはならない状況に苛立っていました。そのイライラを解消する手段としてフリック入力を思いついたそうです。当時、彼は特許申請を行うための書類作りを行う弁理士の国家資格を取得し、弁理士として働き始めたばかりであったため、練習がてら申請してみよう、と決断しました。

特許を取得するには、そのアイデアが本当に新しいものなのかという「新規性」と過去のいくつかを組み合わせただけでできるものかどうか、という「進歩性」の2点が重要となります。審査員がそのアイデアについてのリサーチを行い、新規性がない、あるいは進歩性がないと判断された場合、特許を取得することはできません。フリック入力は、同じようなアイデアがすでに出願されていたため却下されました。しかし、小川コータ氏はそこで諦めず、何度も特許として認められる可能性のある部分に焦点を当てた申請を行い、2007年の出願から4年後の2011年に最初の特許が認められることになったのですが、これは彼が発明者本人であり、同時に弁理士であったためにここまで粘れたわけであり、弁理士を雇ってやるのは難しかっただろうと著書内で述べています。ちなみに、フリック入力そのものの特許というより、入力する際にどこで指をリリースするかの部分(ブラインドリリース)が他の類似する発明とは異なっている、ということで特許が認められたのだそうです。

発明というのは特許を取得すれば自動的にお金がガッポガッポ入ってくる、と部外者は思いがちですが、この本を読むと、むしろ特許取得以降の行動の方が重要であることに気付かされます。フリック入力やブラインドリリースの特許が取得できたとは言え、それが利用されなければ意味がありません。

アメリカでiPhoneが発売された2008年頃、今後日本でも発売されるであろうと考え、小川コータ氏は携帯電話大手数社を訪問し、フリック入力についてのプレゼンを行いますが、担当者らは全くピンと来ていないようであり、何も進捗はありませんでした。

しかし、いざiPhoneが売り出されてみると、フリック入力はiPhoneにはデフォルトで搭載されていたのです!この段階では彼の出願している特許はまだ公開されておらず「サブマリン特許」となっていたため、アップル社もこの特許の存在を知らずにフリック入力を搭載した、ということになります。その後、AndroidにもWindowsフォンにもフリック入力が搭載され、世界各国で発売されました。これは極端な話、特許を持っている小川コータ氏が特許権を行使すれば、全てのスマホの販売停止をすることができる、という状態を意味します。

では、「はいはい!わたしその特許持ってるんでお金ください!」と手をあげれば全ての会社が黙ってそれに対するお金を支払ってくれるのか、というとそうではないのが厳しい現実なのだそうです。特許をお金に変える方法は基本的には下記の3つの方法があります。

1. 自社展開を行って収入を得る

2. ライセンス使用を許可し、使用料を徴収する

3. 特許を売却する

1.を選択する場合、全てのスマホを販売停止し、自分でスマホを販売することになるわけですので、一個人でどうにかできるレベルの話ではなさそうです。2.の場合もアングルは違えど同じような話であり、アップル社レベルの大企業が裁判を長期化させ、一個人の資金が尽きるまで待つ、などの戦略を採用した場合、一個人の財力ではとても太刀打ちできるスケール感ではなくなります。そうなると3.の特許売却一択が現実的なソリューションとなる、と彼は判断し、最終的にマイクロソフト社に「人生100回分」くらいの金額で特許ごと売却することになります。

ここまでの話は小川コータ氏の著書の前半に書かれている話であり、後半では発明をするためのマインドをいかにして育むか、というような内容が書かれていてそれはそれで非常に興味深いのですが、わたくし的にはフリック入力そのものではなくブラインドリリースが認められたという点や特許が認められるまでいかに大変だったか、そして特許が認められた後にどんな苦悩があったのか、という話が他では聞けない話だと思い、その部分を紹介させて頂きましたが、小川コータ氏はなんとAKB48などにも楽曲提供をしているプロの作曲家としても活動しており、わたくしのようなウサギですら帽子があったら脱ぎたいと思うほどの才能の持ち主でなのであります。いやはや素晴らしいです。彼は「発明も音楽(アート)も根っこは一緒で、世になかったものを作る、人を感動させる、が選ばれ、残るために必須である」とこの著書の前書きでは書いています。まったくその通りであるとわたくしも感じます。

しかし、その彼の素晴らしい発明も、最初の一歩は「こ」を入力するのに「か」を5回押すのはイラっとする、というところを原点としているわけであり、日常的に潜んでいるイライラポイントはもしかしたら発明の母であり、何かの原石かも知れません。いずれにしてもそのような視点を人生に加えるだけで、いつもの見慣れた風景も違う色彩に見えてくるかも知れません!特許申請の複雑さとその後のマネタイズの方法の部分は人生の煩雑な部分を象徴しているようでしたが、発明という視点を持って生きる、というのは何かにイラっとする気持ちも才能かも知れない、という人生の楽しい部分を象徴しているようにも感じた一冊でした。天才的なひらめきだけでなく、事務処理能力にも長けていないとなかなか発明家として名を馳せるのは難しいかも知れませんが、興味がある方はぜひ読んでみてください。ちなみに、この文章はフリック入力ではなく、キーボード入力でお届けしました。その理由は、この長さの文章になると入力して終わりではなく、編集作業も生じるため、スマホ画面ではなかなかそれが難しいからなのであります。あと、フリック入力は絶対にできるようになった方が人生の時間を有効活用できるので、フリック入力練習アプリなどを使って数日で良いので集中的に練習してみることがオススメです!

そんなわけで、また再来週の水曜日にお会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン!

(ウサギ社長)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。