目次

2024年9月16日、米Amazonで週5日出社を原則とし、コロナ禍以前の働き方に戻すという方針が発表され、話題を呼びました。

このようなリモート→対面重視への揺り戻しを表すキーワードが「RTO(Return To office:オフィスへの回帰)」。これからRTOが進みリモートワークは廃止されていくのか、なぜAmazonはRTOを進めるのか、日本の状況はどうなのかなど、気になるポイントについて各種データや公式メッセージを参照し、解説いたします。

AmazonのRTOにこれだけ注目が集まった背景には、人々のどのような思いがあるのでしょうか?

推察されるのが、IT先進企業の中でもトップを走り、従業員に楽園のような就業環境を与えることでエンゲージメント(企業に対する愛着)を高めることにまい進するイメージのあるビッグテックの一角が週5日の出社を義務付ける決定を下したことへの衝撃です。

すでに2023年5月から週3日出社が義務付けられていたAmazonがついに完全なるRTOに踏み出したことで、同様に週3日のハイブリッドな働き方に踏み出している企業やフルリモートが可能な企業も追随を余儀なくなされるのではないかと考えた人は少なくないはずです。

【GAFAMなど有名テック企業の出社日数一覧】

企業名 | 出社する必要がある日数 |

|---|---|

Alphabet(Google) | 週3日 |

Meta | 週3日 |

Microsoft | 規定なし |

Apple | 週3日 |

Netflix | 規定なし |

X | 週5日 |

Zoom | 週2日 |

※2024年10月23日時点

Resume Builderが2023年8月に1,000社の企業を対象に行った調査によると、オフィスを持つ企業の51%が「現在、一部または全ての従業員に対面勤務を要求している」、39%が「2024年末までに要求する予定」、8%は「2025年以降に要求する予定」と答えています。

すなわち、この調査でリモートワークを現在の制度のまま継続させる予定だった企業はわずか2%に過ぎなかったということですね!

一方、従業員側の意向に目を向けると、65%がフルリモートでの働き方を希望しており、57%が現在の企業がリモートワークを認めなければ新しい仕事を探すと回答しています(Forbes調べ)。

オフィス出社を義務付けたい経営者、リモートで働きたい従業員。その相反する考えがRTOの動向に大きな注目を集める原因となっているのではないでしょうか。

なぜ、AmazonはRTOを進めたいと考えているのでしょうか?

米Amazon社CEOのAndy Jassy氏が公式メッセージで述べているのは、以下の理由です。

・”being better set up to invent, collaborate, and be connected enough to each other and our culture to deliver the absolute best for customers and the business”

(発明、コラボレーション、十分な互いの連帯、顧客とビジネスに対して完全なるベストをお届けするための文化のためのより良い環境をセットアップするため)

引用元:Andy Jassy『Message from CEO Andy Jassy: Strengthening our culture and teams』┃Amazon

確かにリモートワークでちょっとした相談がしづらくなった、社員同士のコミュニケーションが減ったと感じたことがある方は少なくないはずです。Amazonが週3日出社への切り替えを宣言した2023年2月のメッセージではさらに詳細にその内容について述べられており、オフィスという場があるからこそランチへ向かう途中で質問したり、リーダーが全員を集めて情報を共有したり、議論を通してアイディアを発展させたりすることが容易になるというメリットについて言及されています。

また、2023年7月に全米経済研究所(NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH)は、完全在宅勤務を命じられた労働者は出社を命じられた労働者よりも18%生産性が低かったという調査結果を報告しています。

もちろん、真の理由はメッセージで言及されているものだけではないでしょう。オフィスに対する減税措置を確保するため、人員整理を進めるための施策の一環として(米Amaonは2023年1月に1万8,000人、同年3月に9,000人の解雇計画を発表しています)、などほかにもさまざまな理由がインターネット上では予想されています。

とはいえ、メッセージの通り仕事のしやすさという点でRTOのメリットがリモートワークのメリットを上回っているとAmazon経営陣が考えているのも確かと思われます。

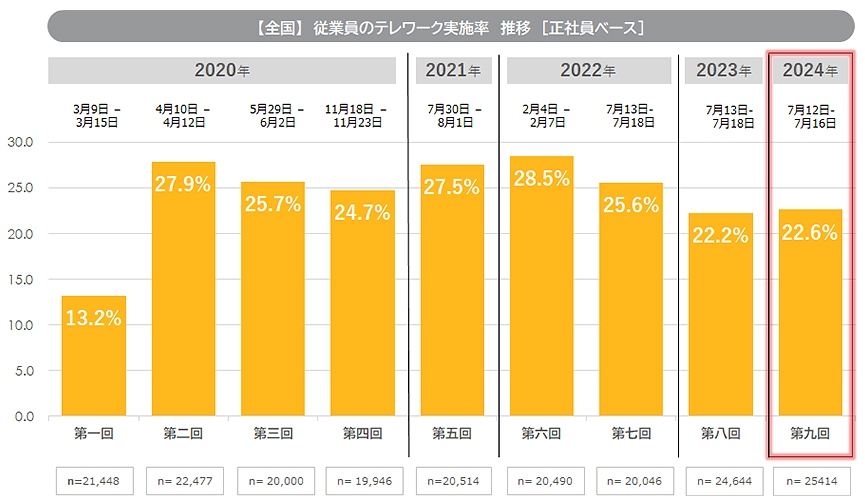

RTOに対する企業・従業員の考えとその背景にある根拠についてご紹介してまいりました。ここで、日本のRTOの状況に目を向けてみましょう。パーソル総合研究所 「第九回・テレワークに関する調査」によると、2024年7月12日-16日の調査でわかった正規雇用社員のテレワーク実施率は22.6%で、前年同期(2024年7月13日-18日)の22.2%からは0.4%の微増でした。

引用元:第9回・テレワークに関する調査 2024年7月のテレワーク実施率は22.6%、前年同期比で微増┃パーソル総合研究所

とはいえ、ピーク時の28.5%(2022年2月4日-2月7日)よりもテレワーク実施率は下がっており、ここからはRTOがある程度進んだのち、再びテレワークが見直されているのではないかという仮説が立てられます。

同調査記事でパーソル総合研究所上席主任研究員 小林 祐児氏は大企業において稀少性の高いスキルを持つ人材確保のためにテレワークが用いられたのではないかという考察を述べており、それは65%がフルリモートでの働き方を希望しているという従業員側の意向とも合致します。

国内の調査でも、2023年7月の株式会社営業ハックにより、全体の約8割のビジネスパーソンが「リモートワークの実施」を希望しているというデータが紹介されていました。

リモートワークは必ずしも生産性にマイナスの影響を与えるわけではなく、『平成29年版情報通信白書』ではテレワーク導入企業の方がテレワーク未導入企業を売上高や経常利益で上回っていたというデータが紹介されています。

重要なのは、リモートワークや出社、そのハイブリッドといった働き方を実現できる環境を用意すること、そのうえで出社のメリットを踏まえて必要な場合には従業員に要求しながらも人材のエンゲージメントを維持・獲得できる強みを持つことではないでしょうか。

大きな話題を呼んだ米Amazonの発表をきっかけに、RTO(Return To office)の実態やそれにまつわる経営陣・従業員双方の考え、各種データなどについてご紹介してきました。当然ながらRTOにはマイナスの影響・プラスの影響の双方が存在し、RTOの流れに対し同調するのか、あえて反するのかは重要な企業戦略のひとつとなるでしょう。

とはいえ、Amazon CEOのAndy Jassy氏も、必要な場合にはリモートワークができる環境を用意することは宣言しています。RTOする、しないにかかわらずリモートワーク可能な企業であることは今後も必須となるのではないでしょうか。

(宮田文机)

・Andy Jassy『Message from CEO Andy Jassy: Strengthening our culture and teams』┃Amazon ・Andy Jassy『Update from Andy Jassy on return to office plans』┃Amazon ・日本も出社回帰の波 アマゾンジャパン、原則週5日に サントリーは在宅手当廃止 オフィス需要復調┃日本経済新聞・90% of Companies Will Return to Office By the End of 2024┃Resume Builder ・David Atkin、Antoinette Schoar、Sumit Shinde『WORKING FROM HOME, WORKER SORTING AND DEVELOPMENT』┃NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH ・Amazon、クラウド部門で解雇開始 9000人削減の一環┃日本経済新聞 ・アフターコロナにおけるフルリモートワークの実施率は約32%。2023年のテレワーク実施率調査を営業ハックが実施しました┃株式会社営業ハック ・労働生産性向上にも資する「攻め」のテレワーク<平成29年版情報通信白書┃総務省

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!