VUCAの時代とも言われ、変化の予測がますます難しくなっている。そこで今、経営者をはじめとしたリーダーに注目されているのが、SF(サイエンスフィクション)の持つ「人の想像力を広げる力」「登場人物を主体にして未来の社会を描く力」「エンターテインメントとして人を楽しませる力」を利用して、未来を描き出す手法「SF思考」だ。

未来を描く手法としては、シナリオプランニングやデザインシンキングといったアプローチがすでに広く利用されている。さらに、経営戦略を立てるアプローチとして、SDGsやESG、パーパス経営、リソース・ベースト・ビュー、5フォース分析、バランス・スコアカード、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントがあるなど、思考法・手法はおびただしい。

そんな中、SF思考の新しさや価値(有用性)は、どこにあるのか。データのじかん主筆の大川真史が、SF思考の構築に携わった三菱総合研究所シニアプロデューサーの藤本敦也氏に聞いた。

大川:最近、ビジネスの世界でSF的な発想を用いて未来を予測することがブームになりつつあります。藤本さんらが2021年7月に出版された書籍『SF思考 ビジネスと自分の未来を考えるスキル』(ダイヤモンド社)も注目されています。そもそも、SF思考とは何なのかご紹介ください。

藤本:SF思考を一口で言うと、「未来のユーザー目線を取り入れた未来導出手法」です。未来のユーザーをきちんと見ているというのが、他の未来を描く手法との大きな違いであり、ポイントです。

例えば、素材メーカーなど長い期間をかけて研究開発をする企業では、商品が世の中に出るのは10年後、20年後ということも珍しくありません。しかし、現在のユーザーのニーズと、10年後のユーザーのニーズは同じでしょうか? 変化している可能性がありますよね。それならばと、ニーズではなく技術シーズだけで商品開発をしようとしても、それもなかなか難しいでしょう。

私たち三菱総合研究所(以下、三菱総研)も、クライアントがそのような課題を持つ中で、新しい事業をどのように立ち上げていくべきかという問いに、明確な答えを提供することができずにいました。そんな折、当社が2020年に設立50周年を迎えるに当たり、記念研究プロジェクトを立ち上げることになりました。50年後の2070年の社会像を検討していこうというものです。これがSF思考に取り組み始めた経緯です。

大川:これまでも未来を予測するさまざまな手法が開発されてきました。それらと比較して、SF思考にはどのような特色がありますか。

藤本:現在は、VUCAの時代と呼ばれます。将来の在り方を思考する際に、過去からの積み上げの延長線上で未来を予測することは非常に困難になっています。例えば、日本は少子高齢化が大きな課題になっていますが、50年後の移民政策がどうなっているか分からないでしょう。積み上げでは20年先を考えるのが限度ですし、それすら当たらない可能性があります。

そこで注目したのが、SF作家の思考法です。SF小説のストーリーをつくるように、ありたい未来を描くのです。VUCAの時代には未来は予測するものではなく、つくり上げるものです。しかし、いまある課題やニーズだけを起点に考えると、変化にもろく、面白くない未来像になります。そうではなく、「ワクワクして挑戦的、かつリアリティーのある未来を描く」ことが、これからのビジネスでは重要です。

藤本氏が2021年7月に上梓した『SF思考――ビジネスと自分の未来を考えるスキル』では、SF的発想で行う新しい未来予測の手法の紹介と身につけるためのワークショップのやり方を示している。

大川:SFはその名の通りフィクションであり、ビジネスとはなじまないという印象を持つ人も多いのではないでしょうか。

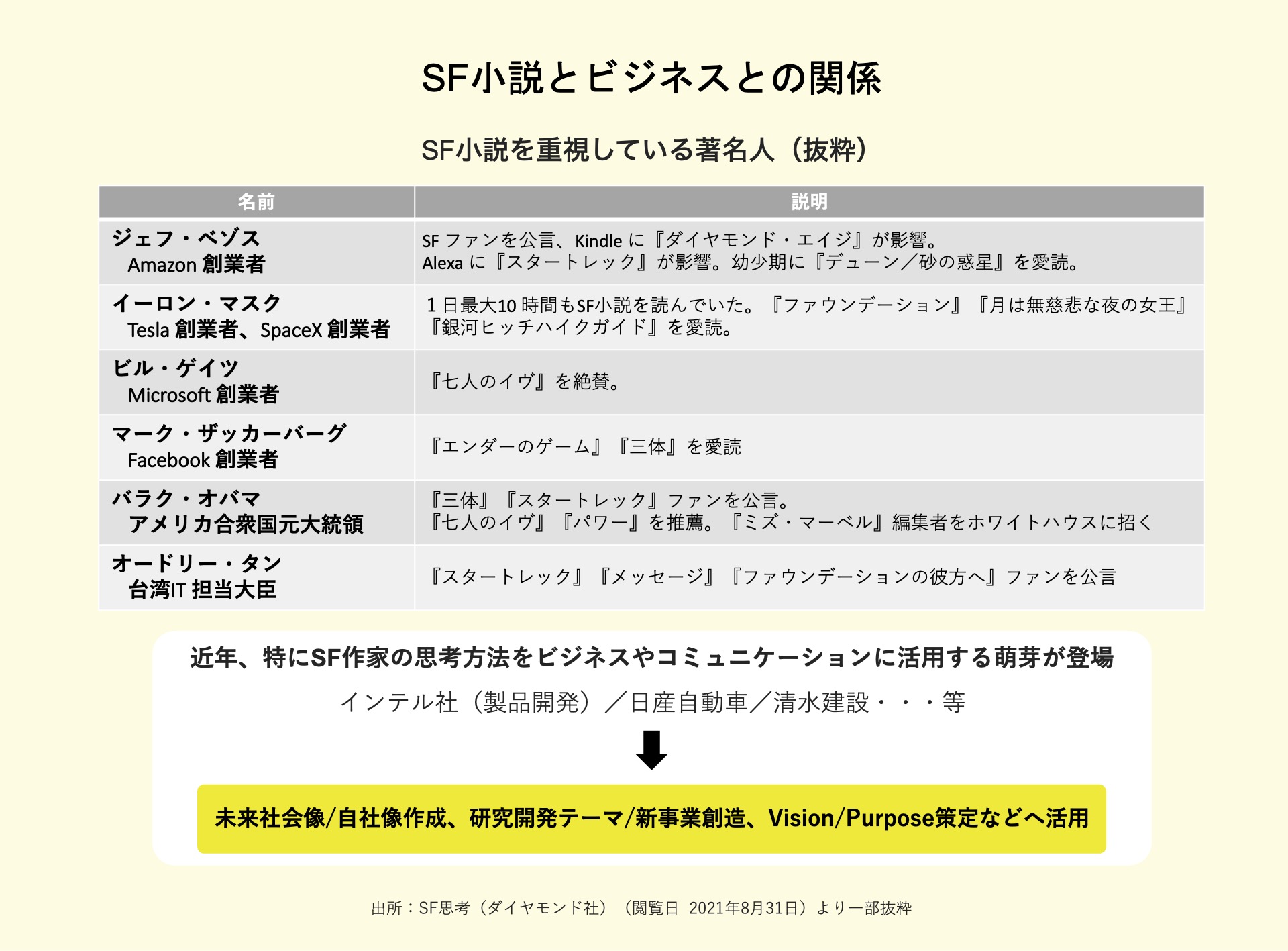

藤本:日本ではそのような傾向がありますが、海外の著名なビジネスパーソンの中にはSF小説を愛読している人が多いのです。Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏、Tesla創業者のイーロン・マスク氏の他、ビル・ゲイツ氏(Microsoft創業者)、マーク・ザッカーバーグ氏(Facebook、現Meta創業者)、オードリー・タン氏(台湾IT担当大臣)などもSF小説好きとして知られています。また、近年ではSF思考をビジネスやコミュニケーションに活用する企業も出てきています。インテルでは製品開発にSF思考を活用しています。日本の大手企業の中にも、研究開発や新事業創出などに活用する動きがあります。

海外の著名人とSF小説の関係。SF小説から、未来を創造したり、予測したりする能力やヒントを得ている?(藤本氏資料よりデータのじかんで作成)

大川:三菱総研では実際にSF思考を活用して未来ストーリーを作成するワークショップも開発したと聞きました。

藤本:米アリゾナ州立大学サイエンス・イマジネーション・センター(CSI)では、複数の専門家や一般人が壁を越えて議論する手法の一つにSFを活用しています。SFに慣れていない人でもSF的な未来を考えてもらえるよう、ゲーム形式の方法論も開発しています。三菱総研ではこの取り組みを参考に、筑波大学HAI(ヒューマンエージェントインタラクション)研究室の大澤博隆先生や宮本道人先生にもご協力いただき、独自のSF思考ワークショップを開発しました。

2020年にアリゾナ州立大学「サイエンス・イマジネーション・センター(CSI)」を訪問した際の写真|写真左が藤本氏(写真提供:筑波大学システム情報系助教 大澤博隆氏)

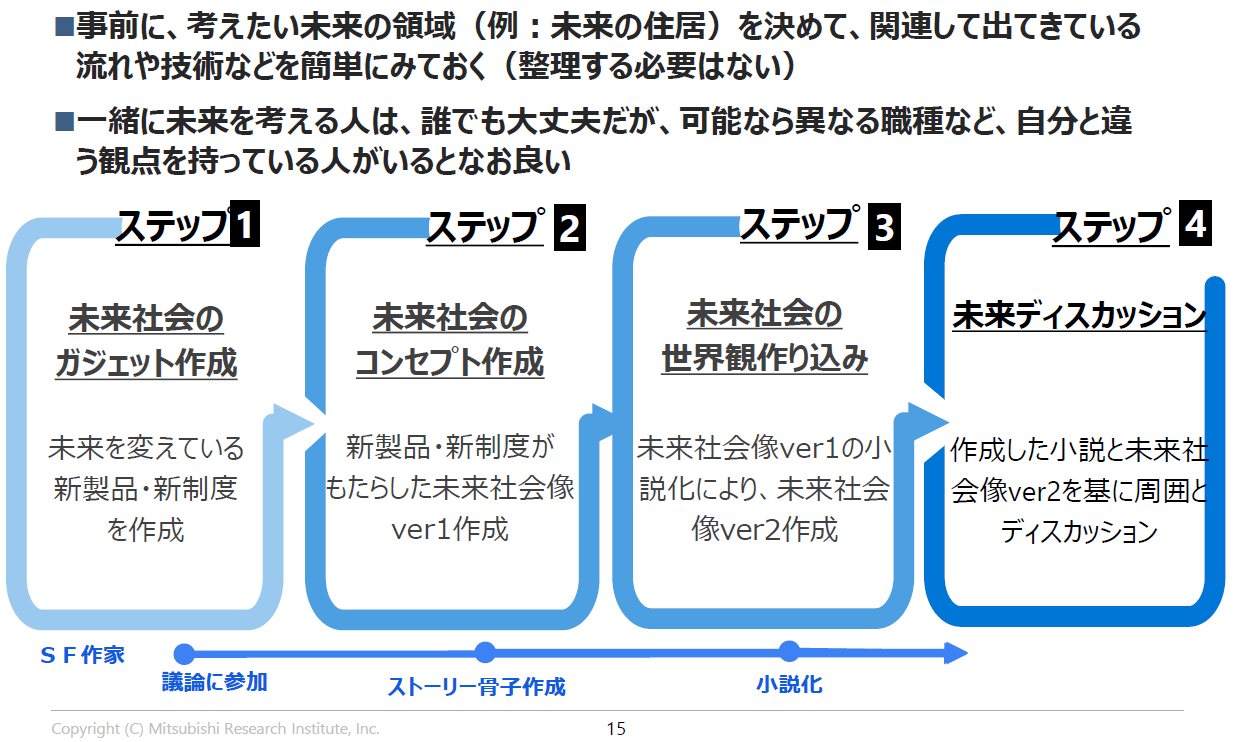

大川:具体的にどのような手法で未来ストーリーを作成するのですか。

藤本:実際に短編のSF小説をグループでまとめてもらいます。複数のテーマを用意するとともに、SF作家の視点で考えるのがポイントです。

具体的には、「ちょっとおかしな『未来の言葉』をつくる」「ある技術がとてつもなく進歩した世界をイメージする」「いまと価値観やライフスタイルの違うキャラクター(登場人物)を生み出す」「多様な人間の視点から未来社会の仕組みを考察する」「世界に現れる新たな課題と、構造的に生まれるトラブルを検討する」といった視点を用意しています。

さらに、作家としての視点だけでなく、世に出せる形にまでブラッシュアップする「SF編集者」の視点、描かれた未来を自分ごととして疑似体験する「SF読者」の視点の、3つの視点を活用します。

大川:「SF作家」「SF編集者」「SF読者」の3つの視点を活用するのが面白いところですね。ところで、未来を予測する手法には、シナリオプランニングなどもあります。これらとどう異なるのでしょうか。

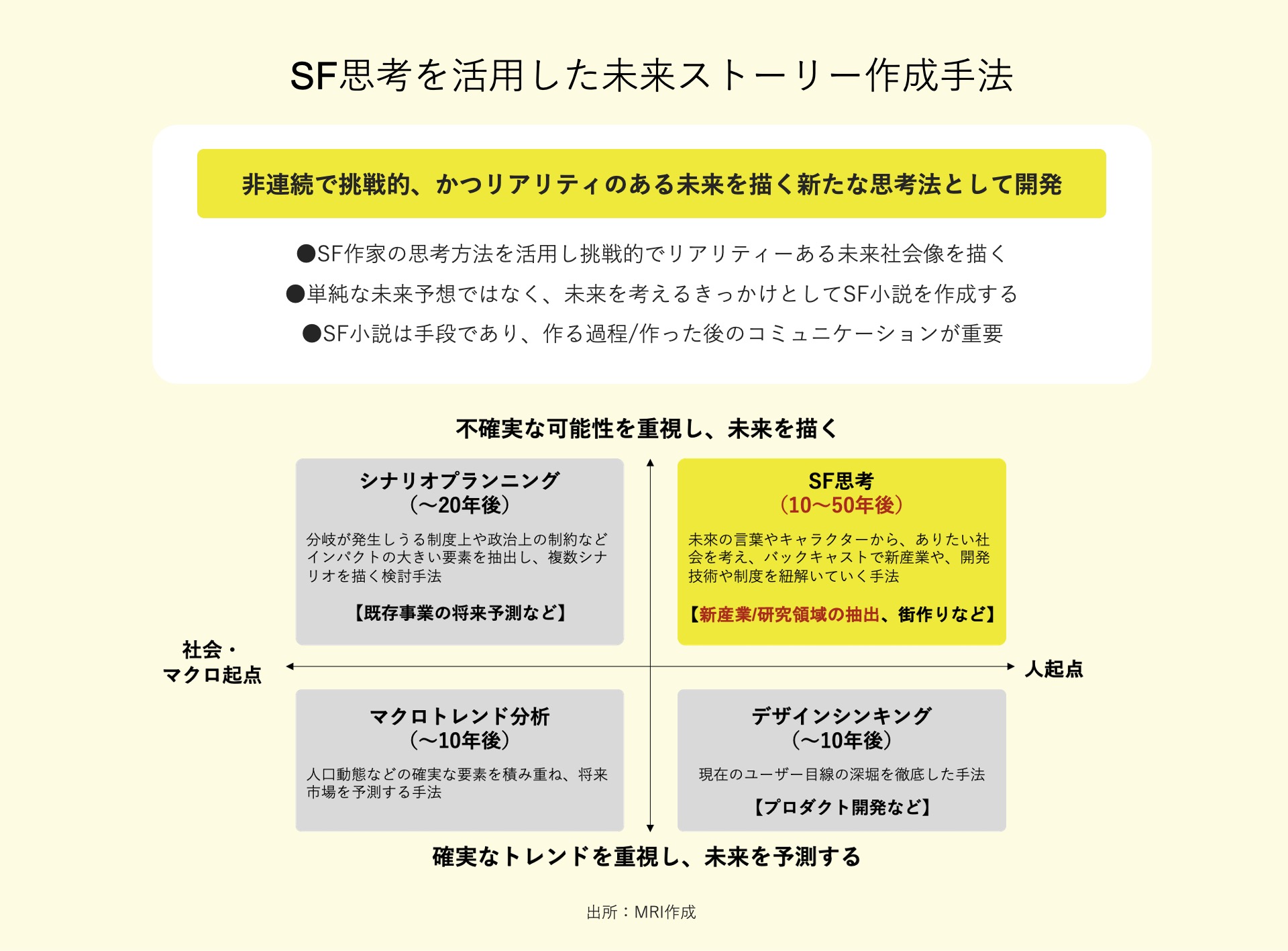

藤本:大きく「社会・マクロ起点」と「人起点」、さらに時間軸で分けると、区別できます。既存事業の20年後の将来予測などは、「社会・マクロ起点」かつ「中長期」のシナリオプランニングが適しているでしょう。一方で、10年以内のプロダクト開発などは、ユーザーなどの「人起点」かつ「短期」のデザインシンキングの手法が得意とする部分です。

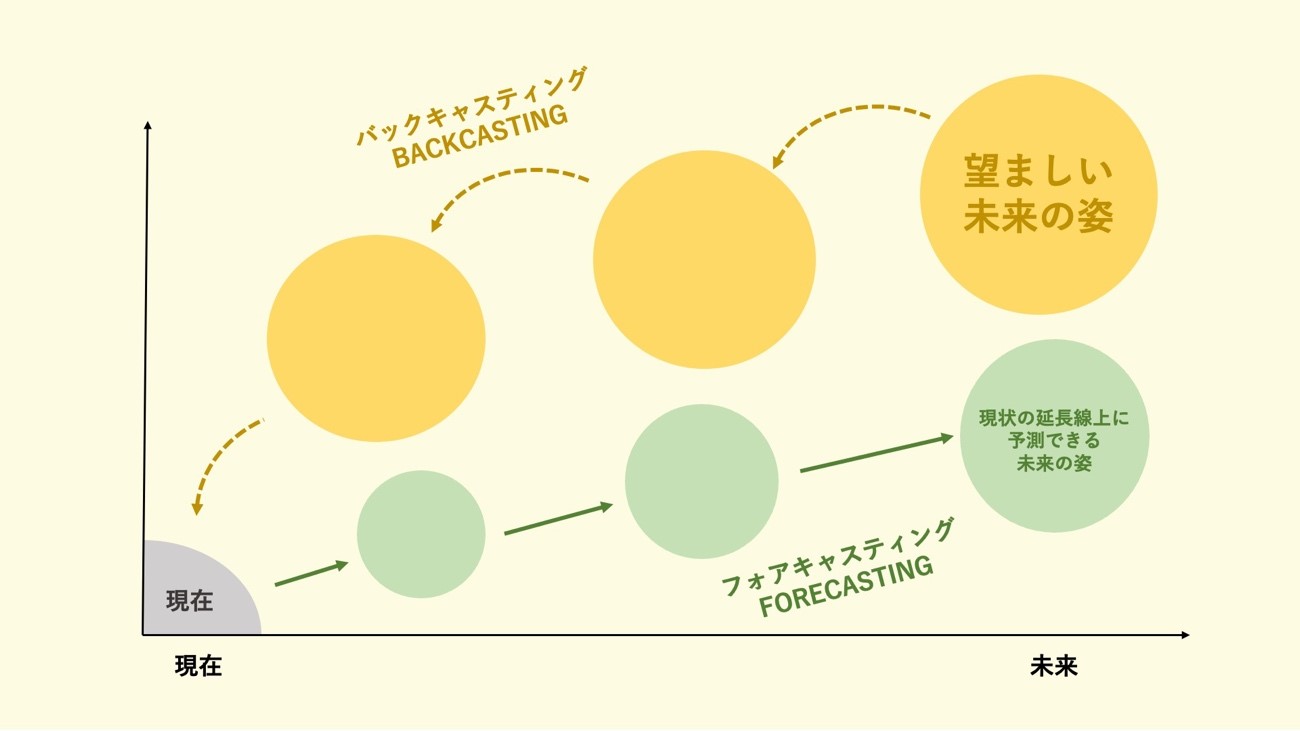

これらに対してSF思考は、10年~50年後の未来の言葉やキャラクターから、ありたい社会を考え、バックキャスト(逆算)で新産業や開発技術、制度などをひもといていく手法です。新産業や研究領域の抽出、街づくりなどにSF思考は強みを発揮すると考えています。

大川:さまざまなところでSF思考のワークショップを実施されているとのことですが、手応えはいかがですか。

藤本:私たち運営側としても、新しい発見がありました。というのも、SF思考は決して、小説をつくることが目的ではありません。小説はあくまでたたき台であり、それをもとに議論(会話)が生まれ、つくり直すことを繰り返す中で、本当につくりたい未来像を描いていくのがポイントです。

面白いのは、小説のキャラクターの気持ちを代弁するというアプローチによって、その人の価値観がにじみ出る点です。キャラクターの口を借りると、言いづらいことも言えます。

新たな発想も生まれやすいと感じています。2022年1月に、三菱重工グループが運営する三菱みなとみらい技術館(横浜市)で、オンライントークイベント「SF思考で考える-核融合エネルギーが実現する未来社会とは-」を開催しました。核融合エネルギーの議論だけなら、宇宙船を飛ばすといった話に落ち着きがちですが、SF思考により、「もし核融合エネルギーが実現したら農業や住居がどう変わっていくのか」「核融合エネルギーが実現した社会で生きる人々や仕事はどうなるのか」といった視点で実現の課題などについて議論を行うことができました。

大川:非常に興味深い話です。SF思考を企業の経営に活用できることがイメージできます。

藤本:商品の研究開発のチームなどでは、20年後に何を出したらいいのか分からないという声も多く、SF思考が役に立つでしょう。もちろん研究開発部門でなくても、自社の未来や業界の未来を考える手助けになります。最近の活動として、農林水産省フードテック官民協議会の下に設置されている「2050年の食卓の姿ワーキングチーム」では、2050年のフードテックのビジョンを作成するため、ワークショップを行いました。ワークショップではSF思考を用い、食品メーカーからベンチャーキャピタル、研究機関、官公庁の職員の方まで、多種多様な業種の方が参加した官民連携のプラットフォームで、SF作家も加わってワークショップを行い短編SF小説を作り公開しています。

「2050年の食卓の姿ワーキングチーム」ではSF思考のワークショップを通して4つのものがたりが、タスクフォースメンバー、SF作家、イラストレーター、SF思考専門家と協力しながらが作成された。 引用元:農林水産省|令和3年度フードテック振興に係る調査委託事業

ここで注目すべきは、ワークショップを実施することにより、相互理解も深まることです。例えば営業部門のグループなどで実施すると、10年後の自分たちの営業スタイルはどうなっているのか、自分たちのお客さんはどうなっているのかを想像するところから始まります。そうしているうちに、参加者それぞれが「この人は何が好きで、どういうことをしたいと考えている人なのか」が分かってきて、お互いの理解が進みます。飲み会に行くよりずっと早いです。

大川:最近、パーパス経営が注目されています。パーパスとは存在意義のことですが、自社の存在意義を考える際には、未来が見えていなければなりません。ところが、多くの企業では、現状の延長線上での存在意義の域を出ていないようにも思えます。その点で、SF思考はパーパスを考える上でも相性がいいと思いますがどうでしょうか。

藤本:すでに立ち上がっている事業であれば、これまでの経営手法で対応できると思います。しかし、50年先にどんな企業になっているのか、そのために何をするのかといった話になると難しくなります。自分たちは、社会でどのような役割を担っているのか、担っていたいのかというところがパーパスになります。そうなると、現状と比較したバックキャストが重要になるのです。例えば、逆分析した結果、リソースが足りないということが分かれば、オープンイノベーションを進める戦略をとることになるでしょう。

大川:現状においては、日本の企業では取締役会で役員がSF思考を語ってもなかなか受け入れてもらえないようにも思います。

藤本:中には「挑戦的な目標」を掲げる経営者もいます。問題意識を持っている経営者にはSF思考が刺さります。中期経営計画(中計)の策定に当たっても、「足元の目標をきちんと達成します」という企業もあれば、「当社は未来にこういう会社になることを目指しています」と挑戦的な未来像を掲げるところもあります。経営者によっては後者のようにワクワクする未来を描きたいという人もいるのです。

多くの企業が中計を立てますが、社員すべてがワクワクしてその計画を読んでいるとは思えません。統合報告書なども、もっとワクワクするものになっていいと思います。そのためには挑戦的な未来を描き、それをもとにバックキャストして経営していくことが大切です。

大川:「ワクワクする中計」っていいですね。社員のモチベーションにつながりそうです。

藤本:実はSF思考は、重厚長大な大手企業の中堅ぐらいの方からの反響が強いのです。会社(社員)が、ワクワクしていないと感じているようです。

確かに、私たちが挑戦的でワクワクする会社だと思うようなところは、SF思考をやらなくても、それが自然と実践されているようです。その対極にある企業の方が、SF思考を取り入れる手応えが大きいのでしょう。大手企業では30代ぐらいでもんもんとしている人が多いような印象を受けます。「50年後、皆さんの会社はどうなっていると思いますか」と尋ねると、みんな下を向いてしまいます。

大川:今までの歴史の中で役割を果たしてきた企業群が、50年後もゴーイングコンサーン(継続事業体)であり続けることが社会的に最も効率的なことなのか、という命題が私の中にあります。もちろん、フォアキャスト(現在の延長)で社会的役割を果たせる企業もあるでしょうが、バックキャストが楽しいと思っている人や、それに気付いた人が容易に組織なり企業なりで動いて、新しいバックキャスティング的な社会にリソースがスムーズに移っていくような仕組みも大切だと思います。

藤本:大手企業の方が得意なところもあります。例えば研究開発です。大手企業ならコストもかけられます。特許や人材などがオープン化することで、それらを活用するベンチャーが、感覚的には5年ぐらい前から出てくるといったようなすみ分けが行われると思います。

もう一つは規制緩和です。ドローンやEV(電気自動車)は大手企業が参入することで規制が緩和され、市場が一気に活性化しました。大手企業が規制の改革の担い手になっていくという側面もあります。

大川:なるほど、数十年先に橋渡しをする役割として、大手企業は非常に重要な役割を果たしているわけですね。

ところで、自社が今いる産業であれば、ある程度シナリオブランニング的なレベルで未来を予測できると思いますが、金融でも製造でも小売りでも、予想外の未来社会が到来する可能性があります。解像度高く予測をしようとしても、何が起こるかさっぱり分からないといったことになるような気もします。そこも織り込まなければなりませんか。

藤本:それこそまさにSF思考です。他の産業にどのような影響があるかを予測します。例えばモビリティーなどは、さまざまな産業に影響を及ぼしそうです。

大川:そうなると、ワークショップではある程度、専門的な知識のあるメンバーも入っていた方がいいですね。

藤本:例えば、食品会社が「金融×食品」の未来を描こうとするなら、社外の金融の専門家を入れる場合もあります。また、バックキャストのコンサルタントを入れることもあります。彼らは決して未来学者ではありません。未来学者は未来のことしか言いませんが、彼らは20年後の新しいサービスのPL(損益計算書)などの作成も支援します。そこが抜けると、なかなか面白いね、というふわりとした話で終わってしまいます。

大川:時代劇には時代考証をする専門家がいますが、SFでもSF考証という役割の人がいるそうです。SF思考では、それがビジネス面で科学的なエビデンスにもとづいて実現可能かどうかを検証するわけですね。

藤本:時には「えいや」で書いてしまうこともありますが、そのような数字がないと厳しいでしょう。自社内で自分たちがオーナーシップを持ってつくる未来はまだいいのですが、他社に一緒に研究をやりましょうというときには、未来像だけでなくPLなどもあった方が説明はしやすいでしょう。

大川:最後に『SF思考』を読んだ読者に、どのようなアクションを期待していますか。

藤本:少人数でもいいので、ぜひSF思考を体験してほしいですね。特に4月に人事異動などがあった組織などでは、グループの将来像などについて議論する機会があると思います。そこで現状の延長線上の未来像を書くだけでは面白くないので、ぜひSF思考をやってみてください。自社の中計がつまらないなら、それを変えるきっかけにしてほしいと思います。

大川:私も、SF思考によって「ワクワクする中計」が増えることを期待しています。本日はありがとうございました。

三菱総研入社後、世界遺産の登録推進や経営統合支援の仕事の中で新規事業創出の仕事に関わる。2015~2016年はバルセロナのESADEビジネススクールへ留学しMBAを取得、ボッシュやネスレなどの大企業のイノベーションシステムを研究。帰国後、引き続きインフラ、エネルギー、創薬など、多種多様な企業の新事業創出を支援。三菱総研の50周年記念研究として、50年後の社会像を検討していく中で「SF思考」の構築に携わる。

ウイングアーク1st株式会社 IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、中小企業のデジタル化、BtoBデジタルサービス開発。東京商工会議所ものづくり推進委員会学識委員兼専門家WG座長、東京商工会議所東京の将来を考える懇談会学識委員、明治大学サービス創新研究所客員研究員、内閣府SIPメンバー、Garage Sumida研究所主席研究員、Factory Art Museum TOYAMA DXエヴァンジェリストなど兼務。経済産業省・日本経団連・経済同友会・各地商工会議所・自治体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「マーケティングDX最新戦略」「最新マーケティングの教科書2021」(ともに日経BP社)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!