目次

2025年5月、合田氏を筆頭とする研究者138人が発表したコメント記事「Japan must rethink its priorities in research funding」(日本は研究助成の優先順位を再考するべきである)がNature誌に掲載され、国内外で大きな注目を集めた。この中で合田氏は、「短期的な成果を求める従来型の研究助成では、イノベーションを支える基盤研究が十分に支援されていない」と指摘し、日本の科学研究の構造的課題を訴えた。

また、同年のノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授の北川進氏も、授賞会見で「日本の科学研究が停滞している要因は、基盤研究への投資不足と短期的視点にある」と語り、課題の重要性を改めて示している。両者の指摘は、日本の科学研究を支える体制の再構築が急務であることを浮き彫りにしている。

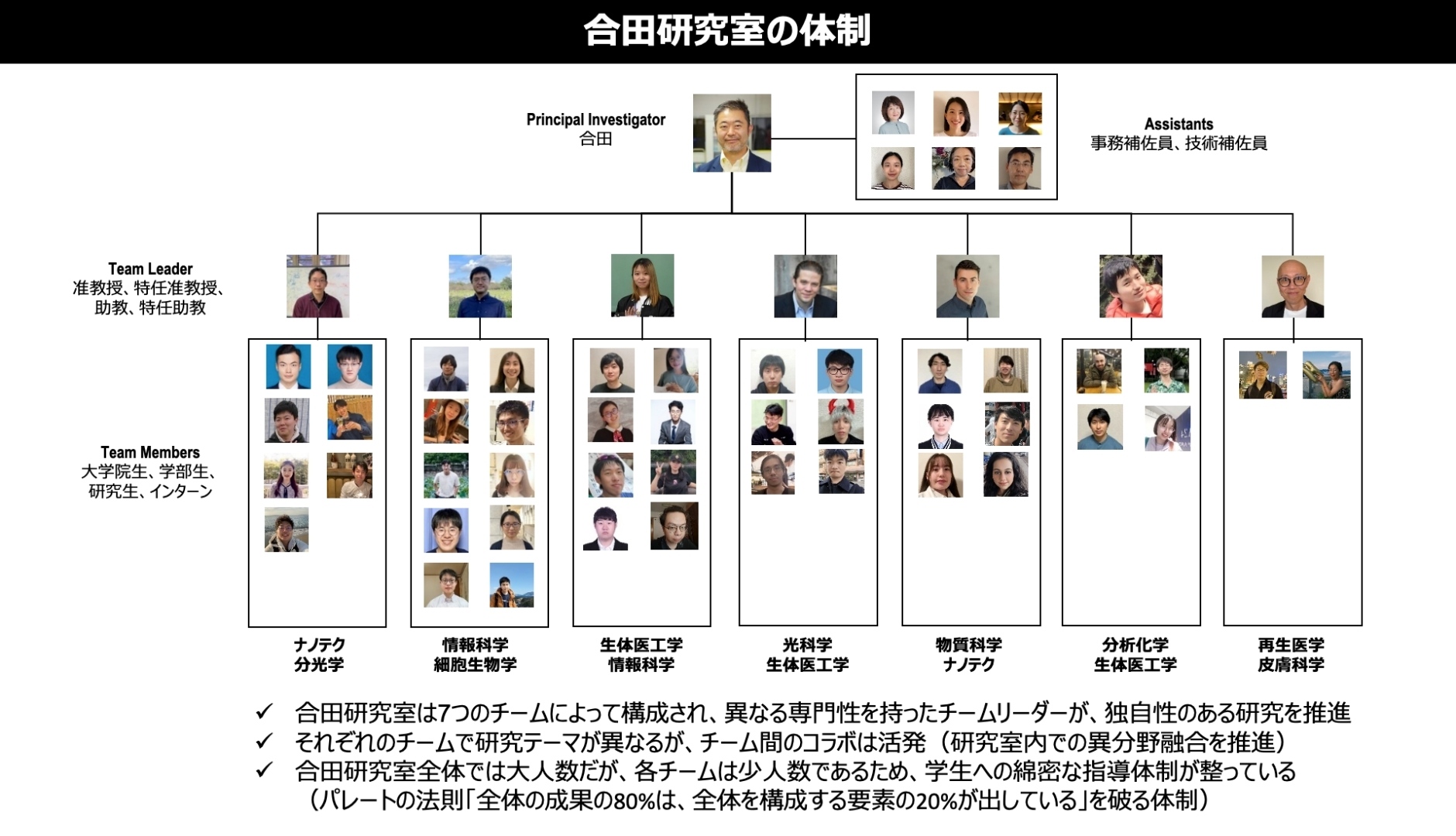

こうした課題意識を持ちながらも、合田研究室は異分野融合や独自のボトムアップ型マネジメントを通じ、偶然の発見「セレンディピティ」を科学的・計画的に生み出し、それを社会的価値へと引き上げる取り組みを続けてきた。しかし、合田氏が前編で指摘したように、「セレンディピティを支援する枠組みが日本には欠けている」という現状は依然として深刻であり、構造的な変革が求められている。

「まず、日本のファンディングは基本的に計画主義的で、アウトプットを見ません。研究成果ではなく研究計画を評価するため、ボトムアップ型マネジメントが通用せず、セレンディピティがもたらす素晴らしい研究成果も評価されません。また、ファンディングエージェンシーは旧来からの縦割り構造で、異分野融合型の研究に不向きともいえます」

日本の科学研究における支援不足は、かねてより指摘されてきた。合田氏は、中国・米国・ドイツ・日本のファンディングの特徴を比較した表を示し、各国の状況を解説した。比較項目は「金額」「時間スケール」「政治的コスト」、そして公的予算の問題を解決する「財団の強さ」である。

中国と米国は金額も大きく、時間スケールも長い。中国は財団が弱いが政治的コストが低く、意思決定が速い点で大きなアドバンテージがある。一方、米国は政治的コストが高く意思決定には時間がかかるが、科学や医学を直接支援する財団が非常に強い。また、米中ともに国防系の予算が大きく、それが科学研究を後押ししているという特徴がある。

ドイツは、金額は少ないものの基礎研究を支える基盤予算の割合が大きく、時間スケールが長いため、公的資金による長期的研究が可能になっている。これは、ボトムアップ型マネジメントにも有利な体制となる。また、財団は弱いが政治的コストは比較的低い。

一方、日本は金額が小さく、時間スケールは最大で5年程度と短く、政治的コストも大きく意思決定が遅い。財団も弱く、世界の財団ランキングトップ50位以内に日本の財団は存在しない。

ちなみに財団による支援は意思決定の速さ、予算の自由度や効率性、安定性、長期的支援、事務作業の少なさなど、さまざまなメリットがある。そして何より、「長期的視野に立って基礎研究を支えるため、ボトムアップ型マネジメントに最適」と合田氏は指摘する。

研究室マネジメントについても、日本には多くの課題が存在する。その最たるものは、「PI(Principal Investigator=主任研究者)は研究実績のみが評価され、マネジメント能力が考慮されないこと」である。

「野球やサッカーなどスポーツの世界で、優秀な選手が優秀な監督になるとは限らないのと同じで、優秀な研究者が研究室マネジメントに長けているわけではありません。ところが、日本ではPIのマネジメント能力を評価する仕組みがないため、鳴かず飛ばずの研究室になったり、学生や部下を効果的に動かせずに『ブラック研究室』になったりすることが起きています」

これに対する1つの解答が、米国の研究機関の取り組みである。MITやスタンフォード大学などのトップスクールでは、マネジメント経験のないAP(Assistant Professor)を公募して育成することはほとんどない。中堅の大学でPIとして実績を上げた研究者を、数倍、数十倍の予算をつけてヘッドハントする戦略を採用している。

この戦略によって、米国の大学はサッカーのプロリーグのように2層構造になっているという。日本ではこの戦略はまだ見られないが、PIのマネジメント能力を判断し、能力のある者を育成する1つの方法といえる。

「PIのいわゆるコマンダー的な能力と、それ以前のソルジャー的な能力は全く違います。PIには統括能力、総合的判断力をはじめ、人事評価、資金調達・運用、指導、交渉、共同研究を実行する能力が必要です。マルチタスクをこなす能力や先見性も求められるでしょう。これらの能力を獲得のためには、研究者として研究実績を上げるだけでなく、マネジメントの実績を積むことが重要です」

大学の研究では「何を成し遂げたか」というWhatだけが評価対象になるため、「いかに成果を上げるか」というHowの部分は見過ごされている。かといって、WhatがないままHowを主張しても信用されることはない。

ビジネスにおいても似たような現象は起こるが、企業には個人のマネジメント能力に特化した評価軸がある。それに比べると、研究実績を上げつつPIとしてのマネジメント能力も求められる研究者は、より厳しい立場にあるといえる。PIを支援・育成し、マネジメント能力も適切に評価する仕組みが求められる。

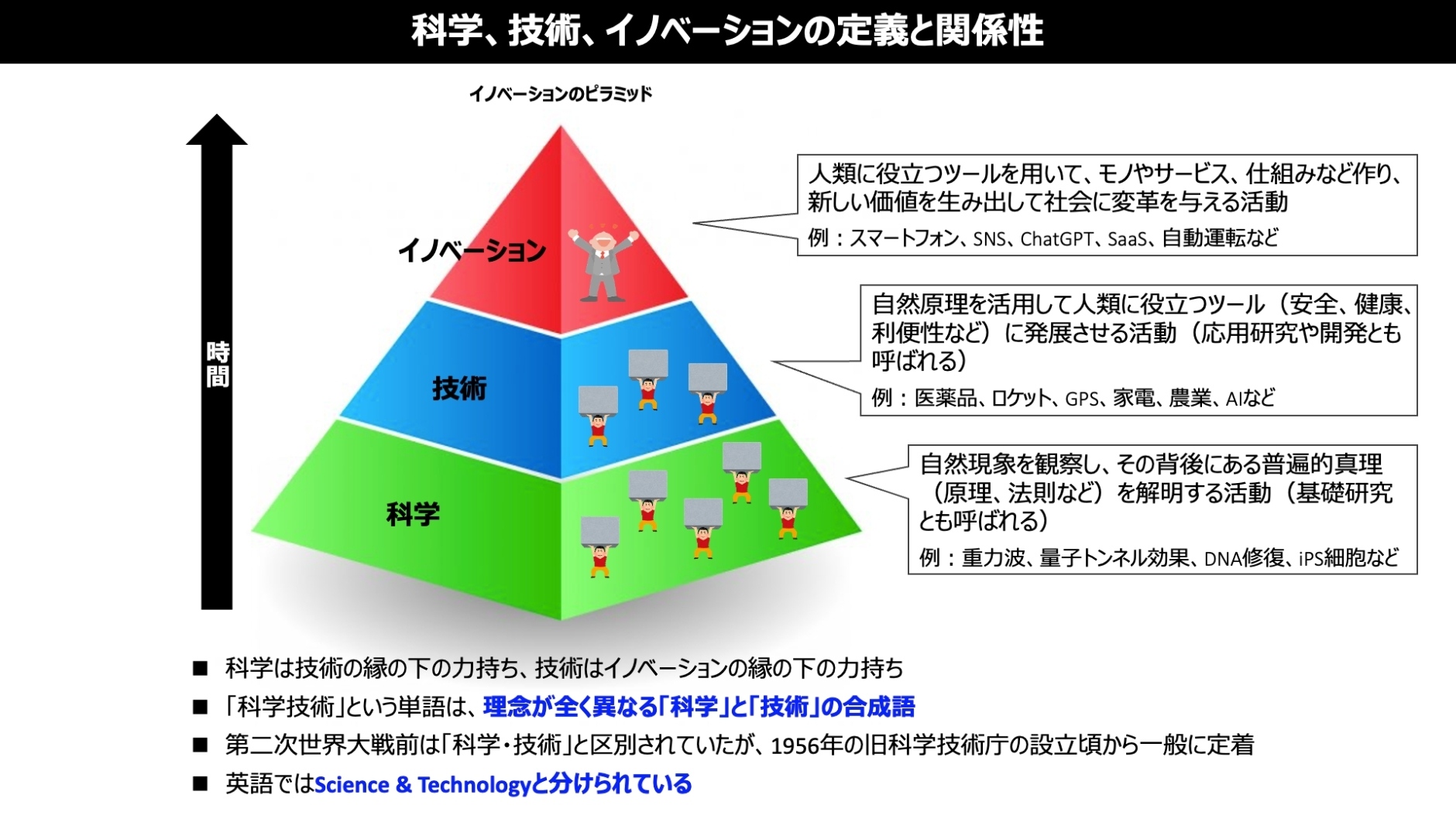

ここまで、日本における科学研究を支援するファンディングの課題、研究室の課題を取り上げてきた。だが、そもそも、なぜ科学研究の振興が重要なのか。合田氏は、科学、技術、イノベーションのピラミッド構造を示し、説明する。

合田氏は、2025年1月より開催されている自民党科学技術・イノベーション戦略調査会(会長:大野敬太郎、事務局長:塩崎彰久)において、第7期科学技術イノベーション基本計画の策定に向け、科学技術イノベーション(STI)政策のあり方や予算執行の基本方針について提言を行っている。

ピラミッドの下層には「科学」(サイエンス)、中層には「技術」(テクノロジー)、上層には「イノベーション」がある。端的に言えば、科学は自然現象を対象としてその背後にある原理を明らかにするものだ。技術はその原理を活用してツールとする。イノベーションはツールを用いて社会に変化を与える。また、科学は「一番早く発見すること」、技術は「一番良いものをつくること」、イノベーションは「一番多く稼ぐこと」を目指している。つまり、3つの領域は、性質も目的も異なっているのだ。しかし、日本では「科学技術」という言葉からも分かるように、定義があいまいになっている傾向がある。合田氏は「定義のあいまいさから生じる誤解が、日本の停滞を招いている」と指摘する。

ピラミッド構造を見れば分かるように、技術、イノベーションの振興のためには、土台となる科学に大きく予算を当て、長期的な支援を行う必要がある。しかし、日本は科学への投資を削り、技術とイノベーションに短期的な回収を求める投資を行っている。その結果、不安定な構造になり、崩壊が起きかけているという。

「科学のスケールは10年単位以上と長く、(社会的なインパクトには至らないという意味で)地味ですが、この層がなければイノベーションは実現しません。また、イノベーションが科学の発展に寄与するという逆の流れはありません。長期的な視点で科学に投資し、技術、イノベーションと資金を循環させ、3層のピラミッド全体を大きくしていくことが必要なのです」

このように構造的な問題を抱える日本においても、成果を上げている事例はある。その1つとして、合田氏は沖縄科学技術大学院大学(OIST)の取り組みを紹介する。

OISTが採用する「ハイトラスト・ファンディング」は、教員に対して自由度の高い研究資金を5年間保証する。教員は5年ごとに評価され、顕著な成果を上げていれば継続的支援を受けられる。

このシステムにより、冒頭で述べたプロジェクトベースの従来のファンディングとは異なり、教員は柔軟かつ自由なテーマを設定し、研究に集中できる。資金調達のための申請作業に追われることもなく、コア設備や技術職員の費用は大学側が負担する。

また、OISTには学部・学科がなく、分野の垣根もないため、学際的研究・共同研究に適しており、教員の約6割、学生の約8割が外国籍と多様性に富んでいる。セレンディピティが生まれやすい環境になっているといえる。

英国シュプリンガー・ネイチャー社が発表する質の高い論文基準の2019年ランキングで、OISTは世界9位にランクイン。東京大学が40位、京都大学が60位であることからも、OISTの卓越性が際立つ。

「現在の日本では、かつてはあった『ロングタームで大きな価値を生み出す』という価値観が失われています。これによって日本は、結果的に大きなリスクを負っているといえます。この価値観を復活させることが、日本の最重要課題だと考えています」

冒頭で触れた「Japan must rethink its priorities in research funding」は、「プロジェクト単位ではなく、研究者への柔軟で長期的な資金提供がイノベーション促進に不可欠」と主張するものだ。

合田氏はこの掲載の背景について、「日本は外圧によって変わる傾向があるため、まずはネイチャー誌を通じて国際社会に状況を知ってもらうことを意図しました」と明かす。これと並行して、合田氏は政府への直接的な提言も行っているが、日本の研究助成に関する政策は縦割り構造が強く、研究者側の意見が十分に反映されにくい現状があるという。

日本の科学研究を取り巻く課題の解決には、短期的な成果を優先する従来の枠組みから脱却し、長期的な視点に基づいた基盤研究への投資が不可欠だ。合田氏をはじめとする研究者たちの提言は、日本の科学技術政策の転換を促す重要な契機となるだろう。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/下原 PHOTO:渡邉大智 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。