目次

日本マイクロソフトをはじめ、複数の大手外資系IT企業を経験してきた加藤氏だが、初めてのIT経験は、最初に就職した映像関連企業で自社サービスのシステムを手がけたことだった。その後、2005年にはマイクロソフト(現・日本マイクロソフト)に転職し、本格的なIT業界でのキャリアをスタートした。

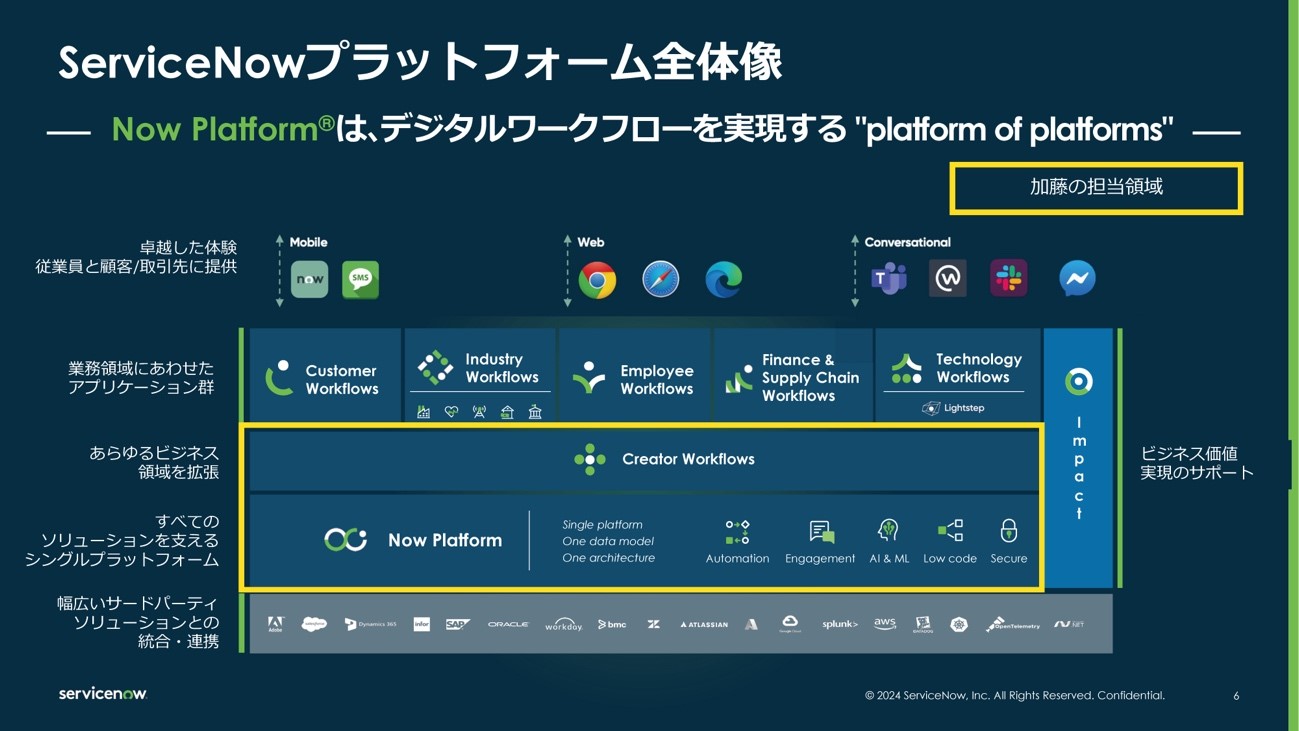

マイクロソフトに入社してからは、エバンジェリストを集めたデベロッパー&プラットフォーム部門で国内のパートナー支援や、Webに関するエバンジェリズム、Visual Studio セールスの部門運営を経験。その後は、クラウド開発プラットフォームで知られるPivotalジャパンを経て、2019年にServiceNow Japanに入社した。現在は、同社の提供するプラットフォーム「Now Platform」をノーコード・ローコード開発基盤として活用するCreator Workflowsの統括責任者を務めている。

ServiceNow Japan合同会社 ソリューション営業統括本部 クリエイターワークフロー営業本部 本部長 加藤 確 氏

加藤氏が2005年から一貫してプラットフォームビジネスに関わっているのは、「社会や企業に変化を起こす際、プラットフォームという仕組みが重要な役割を果たす」という確信があるからだ。

「さまざまな世の中の課題や困りごとを、良い方向に進めるお手伝いしたいと思っています。単一の製品やテクノロジーでは解決が難しいことも、プラットフォームなら良い影響をもたらすことができます」(加藤氏)

現在、加藤氏が責任者を務めるCreator Workflowsとは、ServiceNowの「Now Platform」をPaasとして利用するApp Engineと、同じくiPaasとして活用するAutomation Engineからなるソリューションで、従来のワークフローを完全なデジタルワークフローとして再構築するのに役立つソリューションだ。その特徴は、プログラミングのための専門知識を必要としないノーコード開発によって、業務の現場を熟知した人々を含む誰もが社内のプロセスを変革していく取り組みに参加できる点だと、加藤氏は紹介する。

ServiceNowが提供するプラットフォームの全体像。「Now Platform」は、顧客企業などがITや顧客・従業員向けなどの各種Saasサービスと、Paasを活用したカスタムアプリケーションを同一プラットフォームで実現できるクラウドプラットフォームである。ServiceNowは一時期、戦略的にITサービス分野にフォーカスしていたこともあり、ITサービスのSaaS専業ベンダーと捉えているビジネスパーソンがいるかもしれないが、そもそも同社は創業者のフレッド・ルディ氏が掲げた「企業で働く普通の人々の、日々の仕事の生産性を高めるクラウドベースのプラットフォームを構築する」というビジョンのもと、プラットフォームが創業の基盤となり、その後成長してきた経緯がある。(加藤氏資料より)

近年ノーコード開発は、業務の現場が情報システム部門と協業しながら、アプリケーション開発やシステムの改善・強化を進めていく手法として注目を集めている。まさにCreator Workflowsもそのための機能といえるが、そもそも加藤氏は、現在の日本企業のDXの進捗状況をどのように見ているのだろうか。

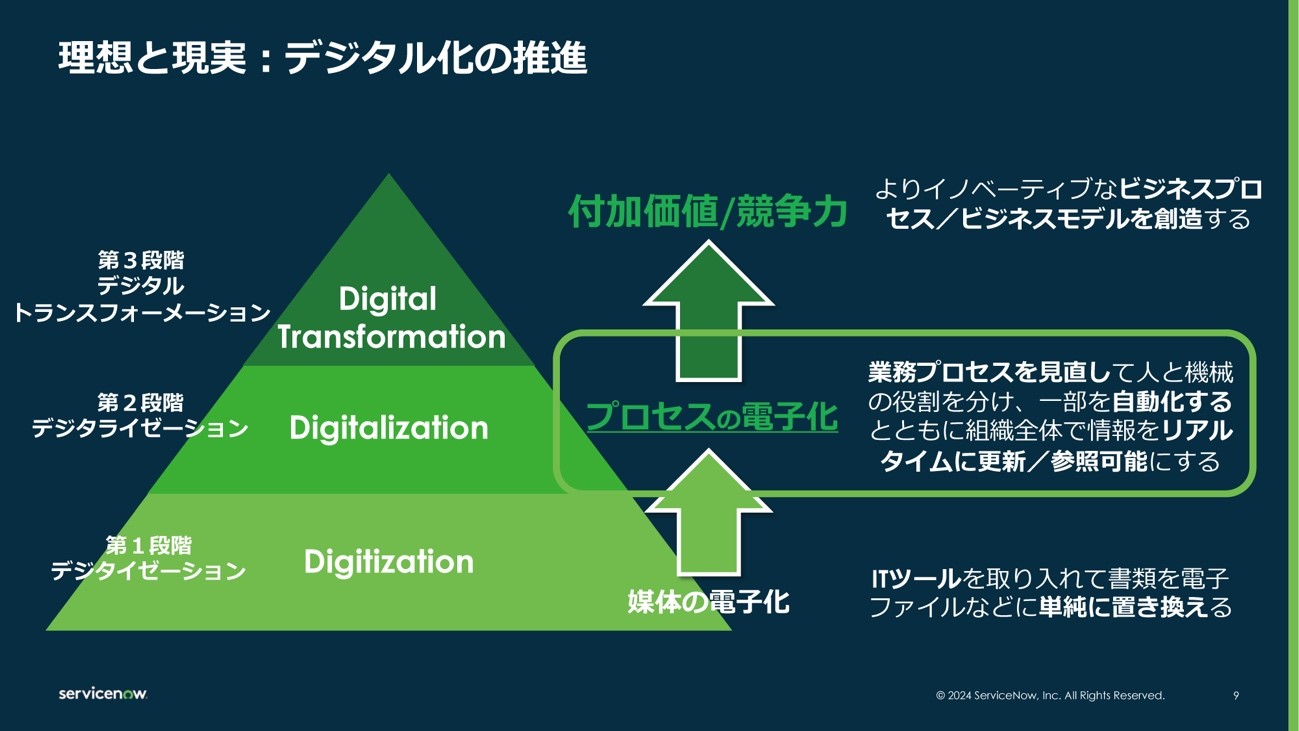

下図は、DX推進のモデルとして知られている「デジタル化推進の3段階」だ。DXの「理想」である第三段階目と、「現実」である第一段階目に意識が向きがちだが、加藤氏は「第二段階目こそ肝心」と明かす。

デジタル化推進の3段階(加藤氏資料より)

「例えば、初期の段階でAmazonショッピングのビジネスが優れていた(イノベーティブな)のは、従来のビジネスなら配送に1週間くらいかかったモデルが、同社では注文後即、翌日や翌々日に配達することができたからです。これにより、お店に買いにいくよりも便利にネットで購入できる仕組みが整ったわけです。これは、アイデアや価値が突然に生まれたのではなく、DXの2段階目であるバックエンドの仕組みの自動化・システム化が進められた結果、実現できたものです。その後、爆発的に利用が拡大していき、その基盤を用いた3段階目のまさに画期的なアイデアのサービスも多数生まれたことは、みなさんがご存知の通りです」(加藤氏)

これを日本企業に当てはめると、どのような課題が見えてくるのか。加藤氏は、日本におけるDXの最大の問題点は、媒体の電子化(デジタイゼーション)の段階で止まってしまっていて、業務フローや業務プロセス、ビジネスプロセスなどと呼ばれる部分を真の意味でデジタル化できていないことだと指摘する。

「媒体の電子化は、ITツールを導入することで実現できます。タスク単位の効率化や省力化が大きく進むため、一見、成功したようにも見えます。しかし、業務プロセスはいくつものタスクの連続で成り立っており、タスク単位でデジタル化を進めてしまうと、タスク間をつなぐ部分などにアナログ(手作業など)が残り、部分的なデジタル化にとどまってしまうのです。その結果、3段階目のイノベーティブの素地が構築できないことになります。E2Eの業務プロセスのデジタル化が必要な理由がこれです」(加藤氏)

E2Eは「エンド・トゥ・エンド」の略で、企業内の業務プロセス全体を最初から最後まで一貫してデジタル化するアプローチ。これにより、部門や機能の分断を防ぎ、プロセス全体の効率化と統合が可能になる。部分的なデジタル化やサイロ化されたプロセスと比べ、全体的なパフォーマンスの向上が期待できる一方で、IT戦略の俯瞰的視点や業務全体を見据えた多様な業務知見の統合が求められるため、実現には高度な戦略・スキルが必要とされる。

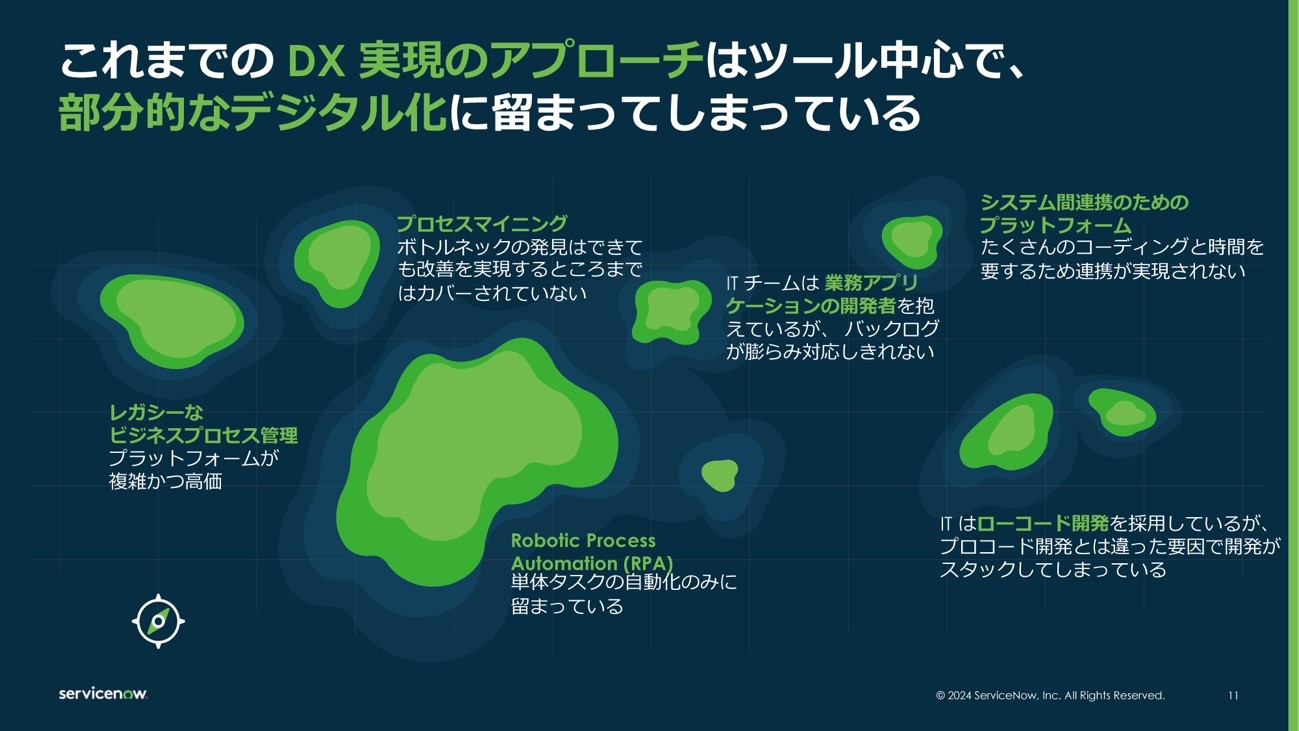

ITツール中心のDXによって顕在化されている課題(加藤氏資料より)

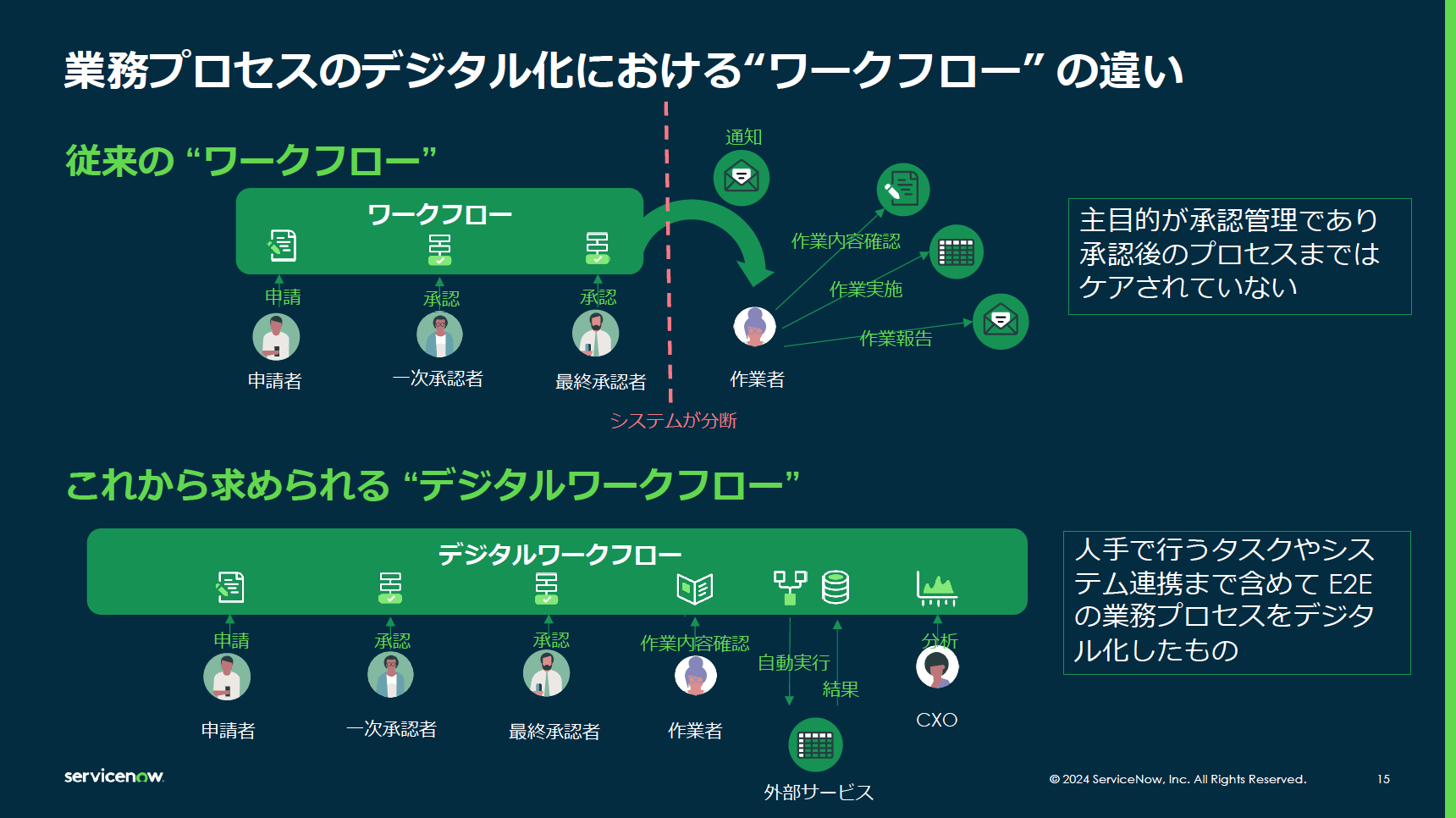

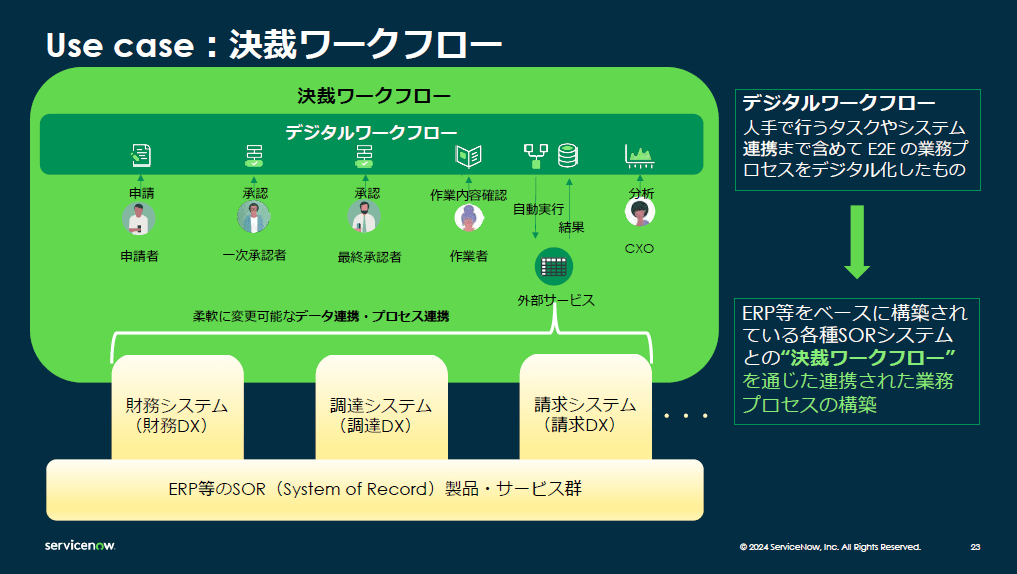

ServiceNow では、E2Eの業務プロセスのデジタル化のことを「デジタルワークフロー」と表現しており、加藤氏は「単一のプラットフォーム」「単一のデータモデル」「単一のアーキテクチャ」の3つがそろっていることが大切だと話す。

「ノーコード開発ができるということは、これまでITの専門知識がなくてアプリケーション開発に加われなかった業務部門の方たちが、自分が思い描いたプロセスを、デジタルワークフロー上のアプリケーションに実現できるようになることを意味します」(加藤氏)

別のメリットもある。既存のCRMやERP、各種の業務システムやツール群を、ServiceNowのプラットフォームで接続・連携できる点だ。各システムのデータをワークフローベースで結合できるため、異なるシステムのデータを参照しながら、承認のプロセスを進めていくといった処理も自動化できるようになる。まさにワークフローの自動化であり、DX第2段階の「デジタライゼーション」が、業務担当者の手によって構築・実現できるようになるのだ。

従来のワークフローと、デジタルワークフローの違い(加藤氏資料より)

業務全体を見据えたデジタルワークフローを実現した事例として、加藤氏は、NTTグループによる決裁システムの抜本的改革プロジェクトを紹介する。これは2023年に、グループ115社の合計17万ユーザーが利用する決裁システムを、ServiceNowプラットフォーム上で1つに統合したものだ。グループ全社だけに、稟議・決裁の申請数も1日当たり約1万件。それが今後は、2倍、3倍に膨らんでいくと予想されている。

「承認に必要なデータを財務や調達、請求などのあらゆるシステムと連携する必要があります。それをシングルインプットで可能にすることで、ビジネスのスピードに負けない決裁ワークフローを実現しました」(加藤氏)

決裁におけるデジタルワークフローのイメージ(加藤氏資料より)

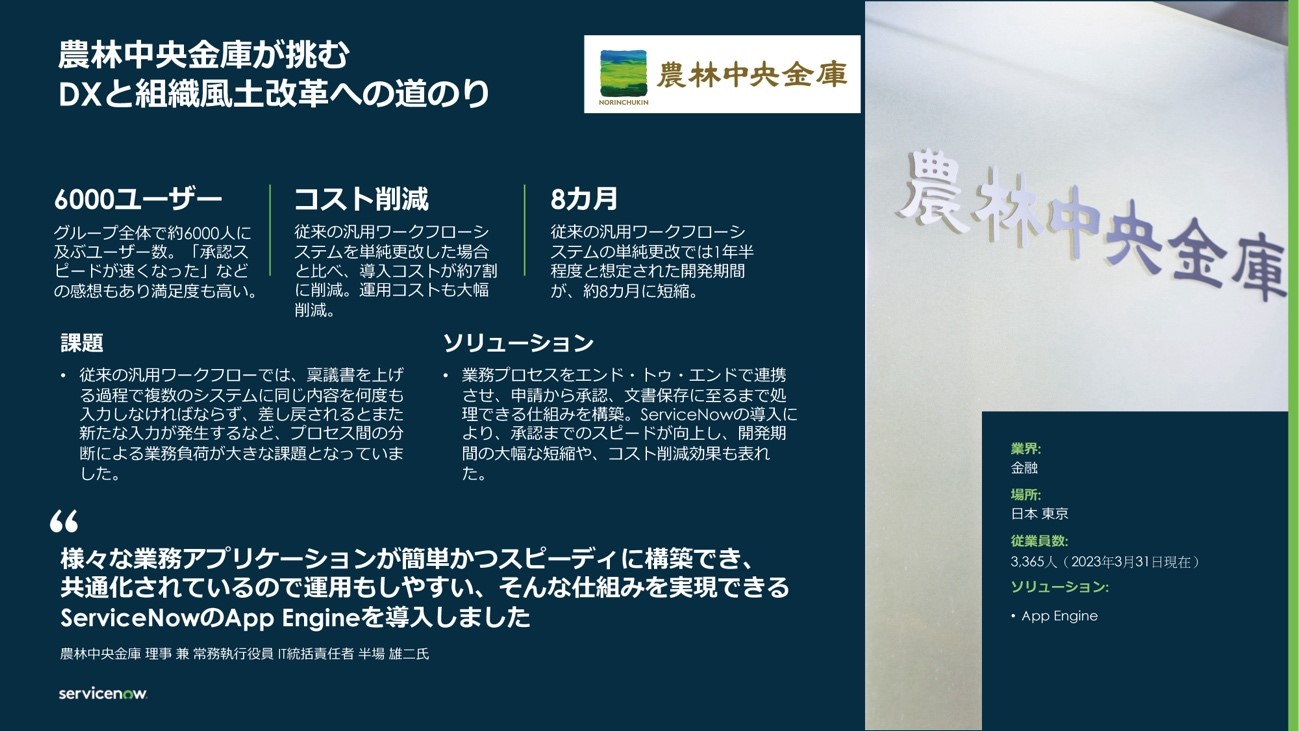

もう1つの事例は、農林中央金庫が導入した決裁ワークフローの事例だ。従来の汎⽤ワークフローでは、稟議書を上げる過程で複数のシステムに同じ内容を何度も⼊⼒しなければならず、差し戻される再⼊⼒が発⽣するなど、プロセス間の分断による業務負荷が課題となっていた。それに対して、ServiceNowの導⼊により、業務プロセスをE2Eで連携させ、申請から承認、⽂書保存まで処理できる仕組みを構築。その結果、承認までのスピードが向上し、開発期間の⼤幅な短縮やコスト削減効果も表れたという。

「この事例では、業務のアジリティ向上という価値も大きいと考えています。というのも、今回のシステム導入期間が、従来の汎用ワークフローシステムで単純更改した場合でも1年半と見積もっていた開発期間が、ServiceNowで約8ヶ月に短縮できたからです」(加藤氏)

開発期間が半分以下になる。「実現時期(開発)が早まるというのは、来年の事業計画を今年のうちにつくってしまえるということ。これは、コスト削減以上のインパクトです」と加藤氏は強調する。

長期間を費やすのが当たり前だったシステム開発が、かつてないスピード感でサービスインできて、データやワークフローという血液が組織の中を力強く流れていく。6,000人の社員がそうした変化を日々体験する中で、いろいろな変化が必然的に起こっていく。そうしたデジタル体験こそが、これまでにない価値だと加藤氏は考えている。

DXの将来を考える上で、今、生成AIというキーワードを避けることはできないだろう。今後、生成AIがServiceNowプラットフォームにどう貢献していくかについて、加藤氏は「意図の理解」「ナレッジの統合」「言語の生成」の3項目を挙げ、これらをいかに組み合わせていくかというのが、唯一にして最重要のポイントになると示唆する。

ServiceNowは、組織全体・業務プロセス全体におけるAI活用を進めるにあたり、国際的なM&Aを進めてきた(加藤氏資料より)

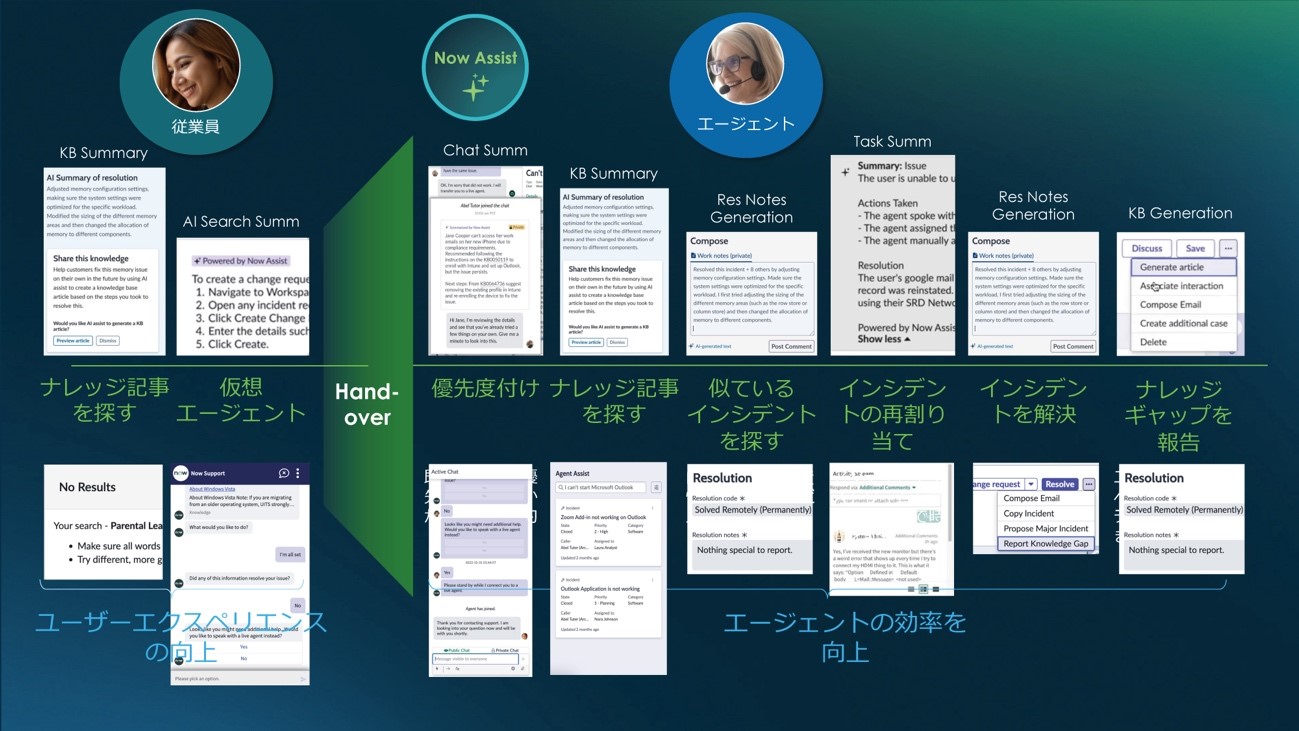

生成AIの具体的な取り組みとして、加藤氏は今回のテーマであるデジタルワークフローへの応用例を1つ紹介する。下図は、サービスマネジメントの業務を時系列に並べたものだ。現在も仮想エージェントを用いてナレッジ記事の検索などが行われているが、図内「Hand-over」より右側のタスクはエージェントによって遂行されてきた。ここに生成AI(Now Asist)が加わることで、優先度付けなどの作業が自動化・高精度化されていくと予想されている。

ServiceNowにおける生成AI(Now Asist)活用イメージ(加藤氏資料より)

「ここで注目して欲しいのは、こうした生成AIによる自動化は、デジタルワークフローで集約されたデータがあるから実現できるという点です。あらゆるデータを1つのプラットフォーム上で自由に活用できるからこそ、生成AIのパフォーマンスも最大化されるのです」(加藤氏)

加藤氏は、こうした意味で生成AIとServiceNowのサービスは非常に相性が良いと考え、今後のさまざまな発展の可能性に期待しているという。

最後に加藤氏は、これから業務プロセスの電子化(デジタライゼーション)などに取り組もうとしている企業に向けて、今後のDX推進においては、再度「システム、ツールありき」を脱することを強調する。

「『システム、ツールありき』のような技術ドリブンではなく、まずはビジネスや従業員の視点から何をどう変えたいか、変えていくべきなのかという『業務ドリブン』のアプローチから考え、その実現の手段としてどのようなシステムやアプリをどう組み合わせるべきかを考えていくとよいでしょう」(加藤氏)

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣/工藤 PHOTO:Syuhei Inoue 編集:野島光太郎)

2024年10月15日と16日に開催されるWorld Forum Tokyoは、2日間にわたり過去最大規模で開催されるServiceNowの年次イベント。このイベントでは、ServiceNowが提供するAIプラットフォームを活用し、ビジネスの競争力を高め、経営基盤の強化と従業員の働きやすさの両立を目指すことがテーマとなっています。

Day 1は経営者や事業責任者を対象に、最新の業界トレンドやAIプラットフォームの活用法を紹介し、ビジネスリーダーに有益なインサイトを提供します。

Day 2では、業務プロセスの構築やアプリ開発に携わる担当者向けに、ServiceNowの最新機能や技術に関するセッションが行われ、エキスパートによる講演やデモを通じてスキル向上の機会が提供されます。

過去最大規模となるこのイベントで、ServiceNowが創り出す未来のビジネスを体感し、同じ志を持つコミュニティと交流を深める絶好の機会へのご参加をお待ちしています。

登録はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!