日本においてDX推進の必要性が叫ばれて久しく、ビジネスシーンにおいてDXという「用語」の認知や取り組みが広がっている。一方、その多くの企業や組織が望ましい結果を得られているとは言い難く、日本は経済的には新興国である国々と比べても「デジタル後進国」という現状を払拭できていない。

そして、DXの推進に苦慮しているさなかに押し寄せているのが、シェアリング、OMO、SDGs、D2C、NFT、メタバース、Web3といったITやビジネス領域のバズワードの数々だ。氾濫する情報と変化の激しい情勢、それらの要否を判断してDXの範囲や施策に落とし込むのは容易ではなく、頭を抱えている担当者は少なくないだろう。

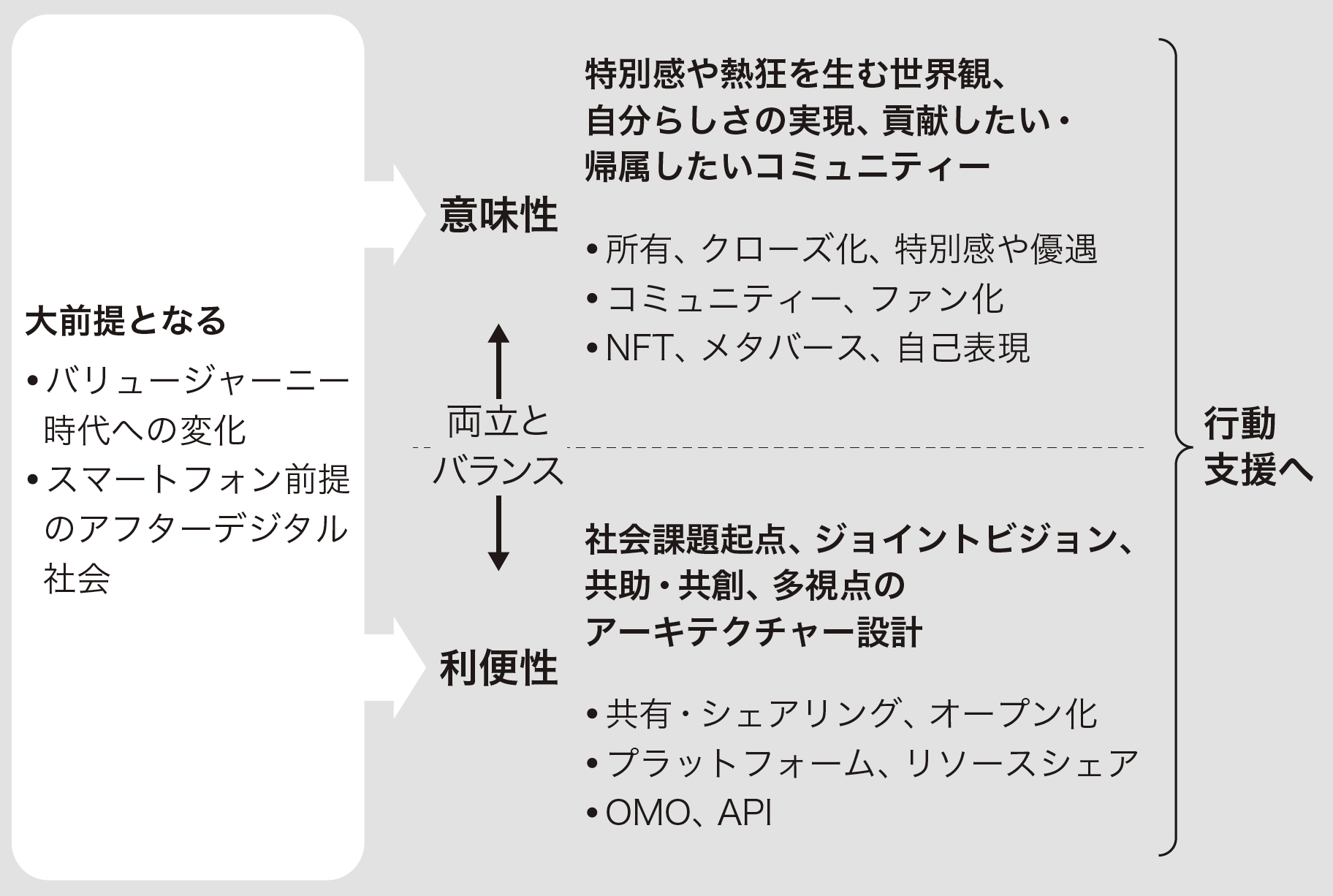

「技術進化は『利便性』と『意味性』に大別できます。すでに迎えている体験づくりの時代を国、企業、そしてビジネスパーソンが生き抜くためには、情報に振り回されるのではなく、顧客提供価値の変容を認識し、利便性と意味性の視点から正しく行動支援を行わなければなりません」

株式会社ビービットの執行役員CCO(チーフコミュニケーションオフィサー)兼東アジア営業責任者の藤井保文氏は、12月15日発売の新著「ジャーニーシフト デジタルを生き抜く前提条件」にてそう語っている。累計22万部の「アフターデジタルシリーズ」の著者で、UX思想の研究者・実践者として活躍する藤井氏に「デジタルを生き抜く視点」について、データのじかん編集長の野島が聞いた。

12月15日発売の新著「ジャーニーシフト デジタルを生き抜く前提条件」では急速なデジタル化が進む東南アジアの事例を紐解きながら、さらにNFT・Web3などの最新テクノロジーとの関連性に触れ、日本における「顧客提供価値」の変質 =【ジャーニーシフト】の必要性について解説している。

——新著「ジャーニーシフト」で伝えたいことはなんですか?

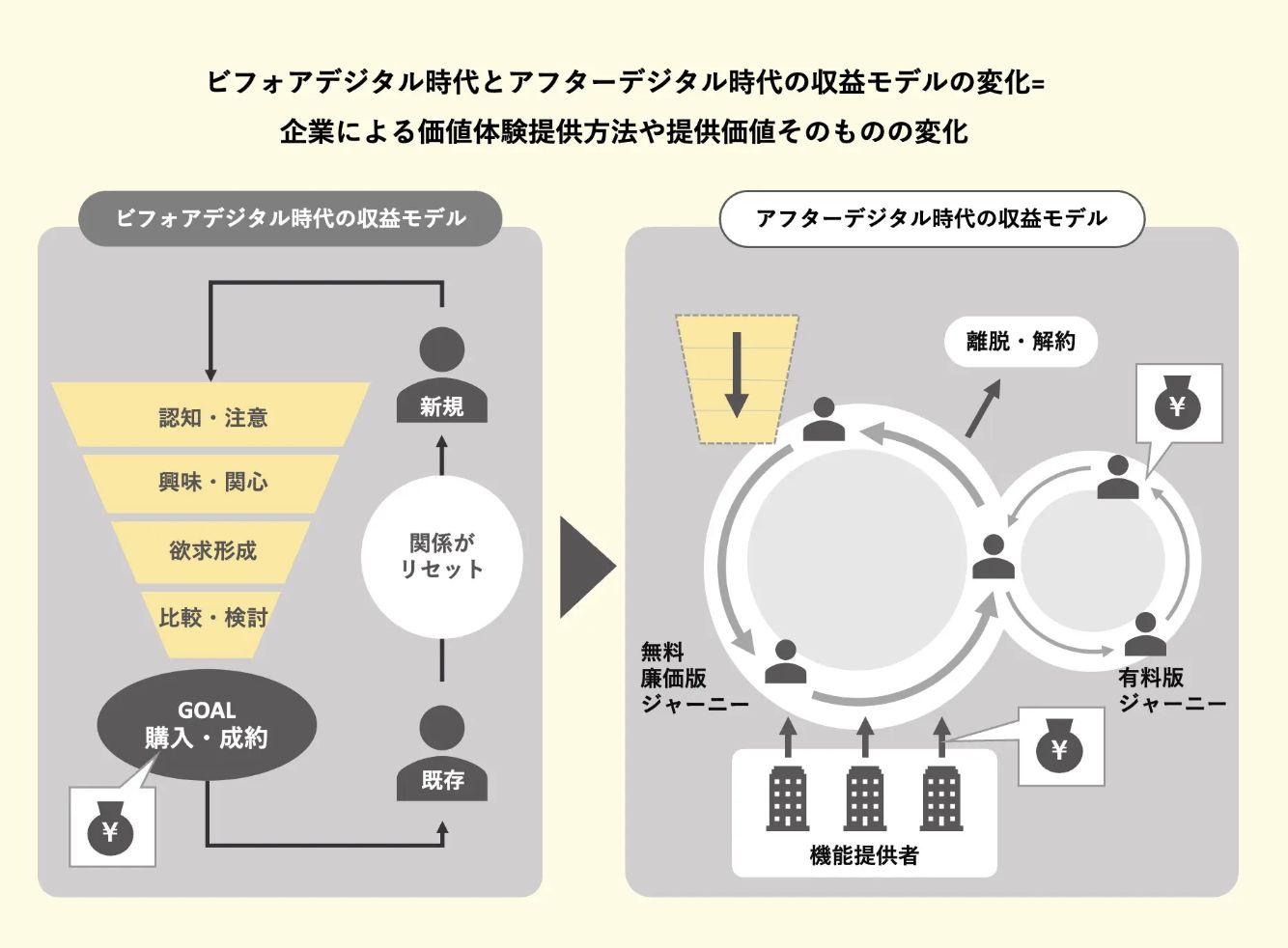

藤井保文氏(以下敬称略):一作目の「アフターデジタル」を含めたこれまでの著書は、デジタル社会における収益モデルの変化やDXの潮流をテーマにしてきました。また、続刊を制作する際は読者の反応も大いに参考にしています。例えば、一作目のアフターデジタルでは理念・ビジョンを中心としたUXとデータ活用の重要性を大きな潮流は変化から説いたつもりだったのですが、実際は「データの獲得方法」など具体論に偏ったご相談や質問をいただくことがほとんどでした。そこで「UXグロースモデル」では、アフターデジタルでは理念・ビジョンを「絵に描いた餅」ではなく、どのように具現化するかまで射程にいれたUXの「実践書」として発刊しました。

※出典:「UXグロースモデル アフターデジタルを生き抜く実践方法論」(2021,p42,図表1-13)藤井保文(著),小城崇(著),佐藤駿(著)を元にデータのじかんで作成

「ジャーニーシフト」のテーマも、昨今のDX・UXを取り巻く環境から生まれています。特に最近はOMOやリスキリングといった新しい言葉が次々と生まれ、DXの担当者や企業のイノベーター、新しい時代に対応しようする人にとっては「バズワード=やらなければならないこと」に飲み込まれて、大きな障壁になっているのではないかと感じていました。

その一方、中国や東南アジア諸国の実情を調査し、多くの方と意見を交わすなかで様々なバズワードは「実は一つの潮流と二つの特性にまとめられるのではないか」という結論に至ったのです。この考えを「軸足」として、まとまりなく生まれ続けるバズワード、特にユーザーの体験に関わる技術や用語と向き合えば、DXで戦い続ける人たちにとって大きな助けになるのではないかと考え、新著にまとめました。

——一つの潮流と二つの特性とは?

藤井:一つの潮流とは「顧客提供価値の変化」であり、それを前提として「利便性と意味性」の二つの特性に技術が進化するということです。そして最終的に企業やサービスは、各特性に紐づく技術などを活用して「行動支援(ジャーニーシフト)」を行う。前提となる「顧客提供価値の変化」はデジタル先進国の中国やインドネシアであっても、デジタル後進国の日本でも同じであり、それぞれの社会情勢、デジタル基盤などを踏まえて適切な特性のバランスをとりながら行動を支援することが今後はますます重要になるでしょう。

※出典:『ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件』藤井保文著、日経BP、2022年12月15日発行より引用

——DX推進の現場における「2つの特性」の活かし方を具体的に教えてください。

藤井:DXを推進するうえでよくあるのが、RPA、キャッシュレス、NFTやメタバースなどのバズワードが生まれた際に「新しいテクノロジーをどうやって使うか」とか「ウチはどうするか」といった観点で物事を進めてしまう事例です。顧客提供価値につながらなかったとしても、最初から使う前提で指令が降りて来るので突っぱねづらく、結果的に担当者が振り回されてしまうのが現状です。

一方、DXを利便性と意味性の観点や、業務DXと提供価値DXという観点で分類し、適切に目下のバズワードを整理できれば、行動支援につながるのか判断しやすく、論理的に上長などに意見しやすくなるでしょう。また、組織全体で一つの潮流と二つの特性という「軸足」が共有できていれば、そもそも「言葉ありきの施策」は生まれにくくなるのではないでしょうか。

——新著では新興国における特性は「利便性」が中心と述べられていました。

藤井:そうですね。インドネシアの国民的アプリ「Gojek(ゴジェック)」が代表例です。Gojekはフードデリバリーからスタートして、買い物代行、荷物配送、決済といったドライバーを中心とした様々なサービスを提供するスーパーアプリの代表格です。その革新性と発展した経緯、インドネシアが抱える社会課題(社会ペイン)へのアプローチについては新著で詳細に記載しているのでここでは省きますが、Gojekが顧客に提供している価値は「自分が移動しなくてもドライバーが日常に発生する様々な『距離』をゼロに近づけてくれるサービス」といえます。そのため、Gojekは顧客価値提供に留まらず、交通渋滞の解消など社会的な課題解決につながる大規模な「利便性レイヤー」でのイノベーションといえるでしょう。インドネシアだけでなく、中国、インド、アフリカ諸国ではこのような利便性レイヤーにおけるイノベーションによって社会的な不便さが一気に解消し、大きなインパクトを結果として残している事例が相次いでいます。

——日本ではどちらのレイヤーでの革新が成功しやすいのでしょうか?

藤井:アフターデジタル時代の収益モデルを考慮すると「意味性レイヤー」に基づく行動支援が強く求められていると考えています。日本は新興国と比べると市場が成熟しており、交通や医療なども整備されているので、利便性レイヤーにおけるイノベーションのインパクトが限定的になりやすいのです。意味性とは「所有していること」や「優遇」、「貢献」もしくは「一体感」といったサービスや商品に対する特別感に準じて価値が大きくなる性質があります。

ただ、『ジャーニーシフト』にも書いた通り、日本において利便性レイヤーでの進化はまだまだ余地があります。意味性にしか余地がない、ということではなく、特に地方創生や行政、大企業においてはこの領域で価値創出していくことも求められています。利便性での進化を踏まえて学びつつ、さらに意味性での価値を考えていけるとよいと思います。

——意味性と行動支援の関わりについて教えてください。

藤井:顧客はなにかしらの成功体験などの実現を求めています。特に日本においては「なりたい自分」や「自分らしい、理想の生活」などを思い描いている人が多いです。それに対して企業は従来のように情報提供やツール(利便性)を渡すのではなく、近づけられる行動そのもの(意味性)を支援するのが求められていると考えています。ジムで例えるのであれば「理想の体形を実現したい」という顧客の理想を叶えるための行動を診断、メニューづくり、効果的な設備の使い方、食事管理といった様々な顧客接点で一貫してゴールを達成するための支援することが求められるというわけです。

——顧客価値の変化とは、モノを提供するだけでは価値がなくなっているという意味なのですね。

藤井:そうですね。特に意味性レイヤーにおいては、利便性レイヤーのように「早い! 安い! どこでも誰でも使える!」といった評価とは異なるため、少し理解が難しいかもしれません。ただ、日本においてもサブカルチャーの分野では「推し活」として、既に文化がしっかりと根付いています。例えば、アイドルやアニメなどを応援する際、従来はグッズの購入やイベントのチケット入手などが顧客にとっての価値であり、企業側もそのための情報をいち早く発信するなどの「利便性レイヤー」で勝負していました。

しかし、誰もが情報をいち早く入手し、インターネットでグッズやチケットを入手できるようになった現在、ファンが共同で出資して推しの「誕生日広告」を打ったり、言語能力を活かして自国で広めたりするなど、自身の得意分野を活かして押しを応援するといった「アクションそのものの価値」の比重が大きくなったのです。このような顧客に対して、企業はメタバースによってコミュニティの連携を強化するほか、ファンの活動を公式に認めるといったことが「意味性における行動支援」といえるでしょう。

——意味性の行動支援においては日本も「デジタル先進国」になれる可能性はありますか?

藤井:意味性の行動支援を行うには、ECサイトを作りやすいサービスのほか、コラム・文章を作成し、多くの人に読んでもらえる「note」のような利便性も深く関わるプラットフォームなどの普及が欠かせません。日本においてはコンテンツ関連、欧米ではSDGsなどの観点ではユーザーの価値の変化や行動を支援しやすい環境が整っているため、まだ環境が整っていない新興国と比べると先んじられる可能性はあるでしょう。

——DXの担当者に向けてアドバイスをお願いします。

藤井:DXが上手くいかない理由を考えるにあたって、私はまずDXを「業務のDX」と「提供価値のDX」に大別するべきだと思います。業務のDXについてはペーパーレス化やSaaSの導入などの業務改善が目的で、既に多くの企業が取り組み、成果も上がっている企業もあるでしょう。ただし、ここで気を付けなければならないのが「業務のDX」と「提供価値のDX」の双方を同時に進めなければ、前提となるバリュージャーニー時代の変化への対応やアフターデジタル社会の時代を生き抜くことは難しいということです。

そして、重要な「提供価値のDX」においては「業務のDX」よりも多くの課題が残っているのが現状といえるでしょう。従来の提供価値そのものを変革するため、業務のDXと比べると非常に大きな壁が存在します。最初の壁が「説得の壁」であり、変革することで少なからず自身の立場や業務に影響がある周囲のメンバーや決裁権者を説得するのは簡単でありません。その次にぶつかるのが「事業づくりの壁」です。提供価値のDXを実現するためには、既存の枠組みに問われない展開が不可欠です。特に日本の企業はサプライチェーンを構築して、既存の事業における組織や業務の効率化を何十年も行ってきた企業が多いため、見当違いなモノを提案してしまうケースがあります。

このように提供価値のDXが実現すると、ビジネスプロセスそのものが変化する可能性が高いです。そのため、最初に既存の業務のDXに取り掛かってしまうと後々にまた新しい業務のDXを行わなければならない可能性が高いでしょう。このような二度手間を防ぐためにも、業務のDXと提供価値のDXを同時に図るのがベストだと私は考えています。

——壁はどのように乗り越えるべきでしょうか?

藤井:あくまで私の経験則ですが、説得の壁については「異業種の参入のリスク」を提示するのが効果的です。提供価値のDXはオンラインとオフラインが融合されたアフターデジタル時代においてはUXが非常に重要であり、先に説明した行動支援を中心としたサービスの提供が必要です。さらにそれを実現するために「利便性」と「意味性」の観点からツールや技術を活用するという「軸」を念頭におきましょう。さらに属性ターゲティング、心理探究型のユーザー理解から離れて、サービスなどが求められるタイミングまで設定する「状況ターゲティング」に転換することで、従来のサプライチェーン的な思考とは異なる「ジャーニーチェーン」に基づく事業の立案につなげられるでしょう。

藤井 保文(ふじい・やすふみ)氏

株式会社ビービットCCO(Chief Communication Officer) 兼 東アジア営業責任者

東京大学大学院修了。上海・台北・東京を拠点に活動。国内外のUX思想を探究すると同時に、実践者として企業の経営者や政府へのアドバイザリーに取り組む。AIやスマートシティ、メディアや文化の専門家とも意見を交わし、人と社会の新しい在り方を模索し続けている。累計22万部の『アフターデジタル』シリーズでは、これからの時代を生き抜くために、日本企業が取るべきアクションや、DXのあるべき姿を提示。「DXの目的は新たなUXの提供である」というコンセプトを世に広める。2022年12月には新刊「ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件」(日経BP)を発行。

(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:落合直哉 編集:野島光太郎)

10/31(火)~11/2(木)開催のデータでビジネスをアップデートする3日間のビジネスカンファレンス「updataNOW23」に藤井氏も登壇。「updataNOW23」はウイングアーク1st社主催の国内最大級のカンファレンスイベントで、DX・データ活用を軸にした約70セッションと30社以上が出展する展示など、会場とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

<特別対談>生成AI時代へのシフトUX/ユーザー体験によりビジネスモデルはどう変わる?

生成AIにより情報検索のあり方が代わり、仕事も変容させる可能性があります。生成AIを可能性ととり、適応するリーダーと困惑するリーダー。UX/ユーザー体験を踏まえた仕事の再設計、これからのビジネスはどう変わるのか?本セッションでは、AIを軸にソフトウエアのあり方、UXやビジネス領域にてトップランナーとなる藤井氏および上野山氏に最前線を対談いただきます。

詳細はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。