ユニバーサルデザインは、全ての人々が等しく利用できるような製品やサービスの設計を目指す考え方。特定のユーザーグループ(例えば、高齢者や障害者)に限定せず、誰もが同等にアクセスでき、使用できる製品やサービスの作成を重視するため、「仮説検証型」のプロセスとも捉えることができる。

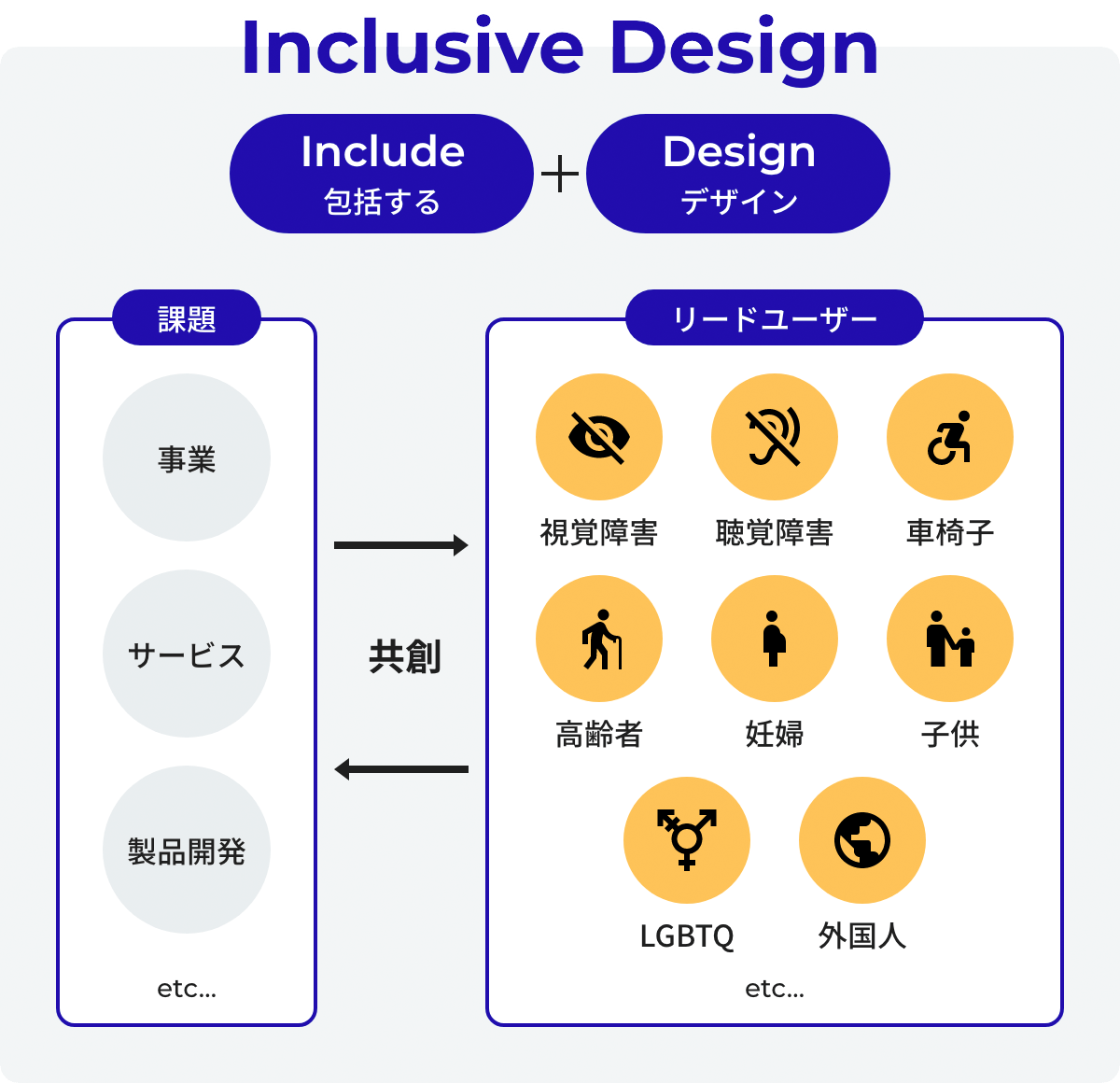

一方で、インクルーシブデザインは、特定のユーザーグループ(例えば、障害者や高齢者)が製品やサービスの開発プロセスに積極的に参加することを重視。これまで製品・サービス開発に十分に参加してこなかった人々を企画・開発の初期段階から巻き込み、共に考えることを目指す。インクルーシブデザインの特徴は、ユーザーの多様性を尊重し、異なるニーズや経験を製品やサービスに反映させることを目指す面では、「仮説生成型」や「価値創造型」のプロセスとも言える。

これらのデザインのアプローチは、どちらも広範なユーザーを考慮に入れるデザイン手法であるが、そのアプローチには違いがあるが、互いに排他的なものではなく、むしろ補完的、両輪で回していく関係にあると言われている。

出所:PLAYWORKS株式会社 HP

「社会課題をビジネスで解決する」と語るタキザワ氏がチャレンジするインクルーシブデザイン。インクルーシブデザインの進め方、そして、その先にあるインクルーシブの本質とは。タキザワ氏とデータのじかん編集部の大川との対談形式で、PLAYWORKSの舞台裏に迫った。

初期衝動は、代表のタキザワケイタ氏の妻の妊娠時に遡る。マタニティマークについてネット検索をした際に関連ワードに「嫌がらせ」「嫌い」などネガティブな言葉を目にし、娘が大きくなった時に今のままでは恥ずかしい、よりやさしい社会にしたいと思ったのがきっかけだ。

PLAYWORKS株式会社 代表取締役 インクルーシブデザイナー タキザワ ケイタ氏

当時、広告代理店に勤めていたタキザワ氏は、大手企業のブランディングや新規事業、製品開発のプランニングやワークショップデザインを本業としていたが、それとは別に仲間達とプロボノ活動を行っていた。その中で、Beaconを使って妊婦と周囲にいるサポーターをつなぐ「スマート・マタニティーマーク」を考案。このアイデアはGoogleの「Android Experiments OBJECT」でグランプリを受賞した。

Google「Android Experiments OBJECT」でグランプリ受賞した「スマート・マタニティマーク」

プロトタイプを展示会で発表した際に、この仕組みを障害者にも提供できないかという声が寄せられ、「&HAND」という障害者や高齢者、外国人など外出時に手助けを必要とする人と、周囲のサポーターをLINEアプリでマッチングするサービスへと展開。すると、LINEの「LINE BOT AWARDS」でグランプリを受賞。東京メトロなどと実証実験を実施するタイミングで一般社団法人PLAYERSを立ち上げ、本格的にインクルーシブデザインへと活動領域を広げることとなった。

そこから2020年4月、インクルーシブデザイン・コンサルティングファームとして産声をあげたのが、PLAYWORKS株式会社だ。

大川:イノベーションプロセスの中で一番難しいのが、エクストリームユーザーとどう会うかと思ってまして、その文脈で見たときにPLAYWORKSのインクルーシブデザインってすごい意味があるな、社会的弱者をどうこうとか生ぬるい話じゃないってことを聴きたいなと思ったんです

タキザワ:嬉しいです。その観点で議論できる人はまだ中々少ないので

大川:まず、PLAYWORKSさんの事業紹介から伺いたいのですが

タキザワ:はい。PLAYWORKSは障害者など多様なリードユーザーとの共創による、イノベーション創出を得意としています。インクルーシブデザイン、サービスデザイン、ワークショップの豊富な経験やノウハウ、リードユーザーコミュニティを活用し、新規事業やサービス、製品開発、人材育成、組織開発の伴走支援をおこなっています

大川:企業における障害者支援の文脈だと、どうしてもCSRや障害者の法定雇用率みたいな話がよく出てきますよね。でもタキザワさんは、あくまで社会課題やビジネス上の課題を解決する手段として、障害のある方と共創するという想いがあるのですね

タキザワ:そうですね。なので、ゴールはビジネスです。というと誤解されるかもなんですが、やっぱりビジネスとして成功しないと、社会課題は持続的に解決できないと思っています

大川:サステナブルじゃない、ってことですよね

タキザワ:まさにそうです。PLAYWORKSでは大手企業のインクルーシブデザインのプロジェクトに、半年から1年のスパンで伴走支援し、ゼロイチを生み出していく案件が多いです。ただ、インクルーシブデザインの本質をはじめから理解できている企業は少ないので、障害のあるリードユーザーとのチームビルディングやビジョンデザインから始めるなど、プロジェクトに応じて最適なプロセスをデザインしています。企業側の要望として、はじめからイノベーションは狙わずに、まずは既存製品の改善から始めたいというケースも多く、障害者やリードユーザーが実際に製品を体験する、ユーザーリサーチやアクセシビリティ調査から入ることもあります

大川:なるほど

タキザワ:エクストリームユーザーであるリードユーザーのことを、“未知の未来に導いてくれる人”と定義しています。PLAYWORKS では多様な専門性を持ったリードユーザーのコミュニティをつくり、さまざまな企業・団体とも連携しています。例えば、障害者専門のタレント事務所や障害者専門クラウドソーシングサービスの会社、パラスポーツの団体などです。その中からプロジェクトのテーマにあった人をアサインする。なので、本当にリードユーザーなんです。インクルーシブデザインの成功のカギはリードユーザーのマッチングなので、そこはPLAYWORKSの強みですね

大川:誰でもいいわけじゃないですよね

タキザワ:これまでにマイクロソフトとの「顔が見える筆談アプリ」、セイコーなど4社での「ソーラービーコン内蔵点字ブロック」、ぺんてるとの「視覚障害者が表現するよろこびを感じられる画材」、野村不動産との「インクルーシブなオフィスデザイン」など、さまざまなインクルーシブデザインのプロジェクトにおいて、リードユーザーと一緒に活動してきました。

PLAYWORKSの不動産、メーカー、地域、ITと様々な業界・業種での取り組みの実績

最近だと、牛乳石鹸さんですね。視覚障害者は触覚や嗅覚が優れているという仮説のもと、一緒に新しい製品を作ろうというプロジェクトです」

大川:それは本当にエクストリームユーザーとしてのリードユーザーですね、わかりやすい

タキザワ:牛乳石鹸さんとのプロジェクトはコロナ禍だったので、オンラインでワークショップをやらざるを得なかったんですけど、オンラインだとリアルな生活が覗けるんです。ワークショップ中にZOOMを繋いだまま洗面所やお風呂に移動して見せてもらうことができるんですね。その場で実際に石鹸を使ってもらって、質問したりしながら進めていきました

牛乳石鹸共進社の従業員とリードユーザーとのオンラインワークショップ。

リードユーザーの体験を調査。「石鹸は減り具合がわかる」等、思わずはっとさせられる視点が集まる。

大川:なるほど。実際にやってみて期待通りの成果や、逆に思いもよらない効果が出てきた事はありますか?

タキザワ:ワークショップのプログラムやワークは事前に緻密にデザインしつつ、状況に応じて柔軟に変えながらファシリテーションをしているので、狙い通りの成果が出ることがほとんどですし、想定外のことは起きないですね。どちらかというと、想定内のトラブルがいっぱい起きてるって感じです(笑)

大川:企業側から見ると思ってもみないけど、タキザワさんからすると想定通りってやつですね

タキザワ:そうですね。企業側のメンバーは障害者と触れ合ったことがない方が、ほとんどなんですよね。その時点で想像を越えた体験から始まる。でも、ある種それがいいのかもしれないですね。未知を受け入れざるを得ないというか

大川:最初から未知なことをやるんだっていう大前提から始まる

タキザワ:なので、逆に心の準備ができている

大川:なんかあれですよね、例えばR&D部門の開発職からしたら、今までの仕事でやってきた経験からくる幾つかの想定が、根本から崩れる瞬間が一発でくるって感じですよね

タキザワ:そうですそうです

大川:これはたまらないですね、ぜったい楽しい瞬間ですね

タキザワ:そうなんですよ。そこが最高に楽しいんです。ただし、最初の体験があまり強烈すぎても良くないので、ステップを踏みながら障害理解やチームビルディングを進めるようにしています。また理解という観点だと、リードユーザー側も企業を理解することが大切で、お互いに理解し合い1つのチームになっていくプロセスを丁寧にデザインしています

大川:なかなかその辺って独自のノウハウですよね

タキザワ:そう思います。日々いろんな手法をトライアンドエラーで実験しているんですけど、最近よくやっているのがですね…

大川:はい

タキザワ:視覚障害リードユーザーとのワークショップで、クライアントの社員が3人とリードユーザー1名のグループで、全員でアイマスクをして封筒の中に入ったお菓子を食べて当てるんです

大川:体験を共有する!

アイマスクをしながらお菓子を当てるゲームを楽しむ。このワークで一気に場が和み、チームビルディングが進むそう。

タキザワ:これが全然当たらないんですよ。うまい棒ってのはわかるんですけど何味か全然わかんない。これまでどれだけ視覚で味を理解していたかってことにびっくりするんすね、もちろん視覚障害リードユーザーの方がダンゼン当てられる。その後もアイマスクしたままで、自己紹介をやったりするんです

大川:それでリードユーザーの能力の高さを体感するわけですよね。しびれますね

全盲体験で視覚障害への理解を深める。

タキザワ:ただ、視覚障害といってもいろんな見え方があって、アイマスクの体験は強烈なんですよね。急に全盲になると障害への理解を深めるというよりも、まったく見えない体験が強すぎちゃうので、ギャップが出てきちゃう。

なのでアイマスクで全盲を体験してもらった後に「ロービジョン体験メガネ」、レンズのところが半透明で低視力の見えづらさや、円錐状の先端の穴で狭い視野の見えづらさなども体験してもらいます。そのロービジョンメガネをつけたまま、付箋紙にメモするワークを行ったり、ワークショップ後に業務で使えるように参加者にプレゼントしたりしています

PLAYWORKSが見えない・見えづらい状態を健常者に体感してもらうために制作した「ロービジョン体験メガネ」

大川:当事者の振る舞い方を体験するってことでしょうか?

タキザワ:そうですね。見えない・見えづらい状態で生活するってどういう体験かを、体感してもらうといった具合です

大川:そういうことか。なるほど

タキザワ:まったく見えない状態でお菓子を食べたり、いろんな見えづらさを体験する。低視力メガネの時は文字は大きく、視野狭窄メガネの時は文字が大きいと逆に読みづらいといったことを、実際の体験の中で気がついていく。見えづらさの多様性を自分ごと化してもらうことを、ワークショップの前半にぎゅっとやっちゃいます

「ロービジョン体験メガネ」の体験の様子

大川:見えづらさの多様性!そりゃそうですね

タキザワ:他にやってみて良かったのは、視覚障害リードユーザーの見えづらさをメガネで再現することです。右目が全盲で左目が視野が欠けていたら、その見え方のメガネを手づくりしてかけてみる。リードユーザーとの共同作業の中で関係性が作られていき、本音が言い合えるチームになっていく。こういったことはかなり意識してやっていますね

PLAYWORKSのHPではサイトのメニューから「背景色の明暗の色反転」や「文字サイズの標準/拡大」が来訪者が選べる様に見えづらさの多様性に配慮されている。サイトに訪れてぜひ試して欲しい。

大川:いやありがとうございます。本当に手の内のノウハウじゃないですか、大丈夫ですか公開して

タキザワ:はい。こういった有意義な情報はどんどん共有していきたいですし、これからも新しいチャレンジをどんどんトライアンドエラーしていきたいですね

大川:なるほど、ありがとうございます。次にインクルーシブデザインの進め方について伺いたいなと思いますが、まずプロセス全体の話をご説明いただきますか?

タキザワ:クライアント企業とプロジェクトの目的やゴール、期間、費用が合意できたら、まずはリードユーザーをアサインするところから始めます

リードユーザーが確定したら、ワークショップ形式で障害体験などによる障害理解や、プロジェクトで実現したいビジョンをつくります。続いて、課題やテーマを探索していく。ここはいろいろな手法があって、アンケートを取ることもあればインタビューを実施したり、製品を実際に使ってもらうこともありますね。

そして、コンセプトやアイデアを考案し、プロトタイプを作って、ユーザーテストで価値を検証していきます。基本的には一般的な開発プロセスと一緒だと思いますが、やはり最初にプロジェクトメンバーとしてリードユーザーが参画し、最後まで一緒に活動していくことがインクルーシブデザインの肝ですね

PLAYWORKSが提供するサービス

ぺんてる インクルーシブデザインプロジェクトでの開発プロセス。

大川:僕ここでちょっと聞きたいのがですね、いわゆるリードユーザーをどこまでプロセスを一緒に踏むのかがすごく難しいポイントじゃないかと思ってまして、どこまでがリードユーザーの方のフェーズでどこまでがプロダクトオーナーのフェーズでと、その辺はどう切り分けてやられていますか

タキザワ:リードユーザーの関わり方はプロジェクトによって様々ですが、基本的には最初から最後まで同じリードユーザーが参画します。ただ大川さんが仰るとおり、フェーズによってあえて関わる・関わらないという切り分けもしています。例えば、プロジェクトの立ち上げ初期にビジョンデザインをやるんですね。

このプロジェクトでどんな世界を実現したいのか、対話を深めながらイメージの解像度を上げていく。そこには企業側だけでなく、リードユーザーのこうしたいんだという想いも大切にしています。そして、障害理解や課題・テーマ探索のプロセスは、リードユーザーが中心的に活躍してもらう場面です。それを受けてのアイディエーションのところは、あえて抜けてもらうことが多いです

大川:なるほど。あえて抜けてもらう

タキザワ:目的が改善であれば、リードユーザーにも入ってもらうのですが、新規事業開発やイノベーション創出だと、結果的に障害とは関係ないアイデアもOKとするプロジェクトもあるんです。

その場合はあえてリードユーザーを入れずに、自由に発想してもらう場を作ることもあります。なぜかというと、目の前に障害当事者がいるとその当事者の悩みや痛みに共感していくので、まずはそれを解決しようとしてしまう。良くも悪くも視野が狭くなるケースが起こり得るんです。

とくに新規性が求められる場合は、深さよりも幅広い視点が求められたりするので、アイディエーションはあえて抜けてもらい、ユーザーテストからまた参加してもらうこともあります。

また、イノベーションという意味では多様なリードユーザーの参画も効果的です。例えば「音」がテーマで視覚障害リードユーザーと進めているプロジェクトに、聴覚障害リードユーザーにも参加してもらうだとか、そういう揺さぶり方もあるので、そこはプロジェクトの目的や状況に応じて、プロセスのデザインやリードユーザーのアサインをしています。

大川:今のお話が、まさに文字通り本当の意味でのインクルーシブってことじゃないかと思いますね。ややもすると障害者対応という括りで、すごく矮小化された文脈で捉えがちなテーマを冷静に捉えてる。アイディエーションでメンバーを分けるっていうのは、本当のインクルーシブでそういうことだなと強く納得しています

タキザワ:ちょっと補足をすると、アイディエーションもできるリードユーザーもいるんですよ。自分の障害を理解した上で、それをすっ飛ばして自由に発想できるリードユーザーは頼もしいです

大川:そうですね!わかります!もうその場の参加者ではなくてファシリテーターまで行けるレベルの人ですね

タキザワ:そうです。まだ少数ですがいるんですよ、プロのリードユーザー。自分の障害やこれまでの苦労を受け容れた上で、客観的にポジティブな情報として伝える。でもそれはなかなかできなくて当然だと思うんですね

大川:うん、確かにそうですね

タキザワ:その点では先天性と後天性の違いはありますね。もともと見えていたが事故などで急に見えなくなった方ですと、それを受け容れたり克服するのはとても大変なことだと思うんですけど、生まれつき見えてない方って、見えないことが当たり前。困り事ありますかって質問しても、別に何も困ってないですという回答がきたりします

大川:まさにイノセントですね

視覚障害リードユーザーと開発しているサービス。点字ブロックにソーラー発電のBeaconが内蔵され、ユーザーが近づくとLINEアプリに位置情報が届く仕組みを開発中。写真にもある白杖は「持って出掛けたくなる」PLAYERS ・ Mizuno 共同企画による新白杖で2022 年 3 月 29 日(火)より発売開始されている。

大川:もう1点質問ですが、ワークショップやユーザーリサーチをやった後に、本格的なR&D、イノベーションプロジェクトに移行するところのコツはあるのでしょうか?

タキザワ:そこはクライアントに依存するところが大きいですね。PLAYWORKSが主導的に引っ張っていけるのは、プロジェクトのキックオフからプロトタイピング、その価値検証とビジネスデザインまでなので、それを事業化するかはクライアントの判断次第ですね。なので、事業化を後押しすることをかなり意識していて、可能な限りプロセスを社内外にオープンにするようにしています

大川:やっぱり!

タキザワ:例えば、ユーザーリサーチはクライアントの会議室でやることが多いので、社員は誰でも見学OKにして、キーマンや役員をどんどん呼ぶんですよ

大川:おお!それはいいですね

タキザワ:自社製品を障害者が使っている様子を実際に見ると、急に自分ごと化する。そうすることによって、このプロジェクトは続けるべき、事業化を目指すべきだという雰囲気を作っていく。これはかなり戦略的にやっていますね

大川:新製品、新サービス開発そのものが目的となる場合が多いと思いますけど、チェンジカルチャーによる影響の方が会社にとっては遥かにインパクトが大きいじゃないですか。でも実際、それをお客さん側に伝えることは本当に難しくて、正直そこにお金払う人なんて世の中にほとんどいないと思うんです。そこの難しさを先方の企業内でも感じたりしないですか?

タキザワ:今の話はとても大事なことで、いくらインクルーシブデザインのプロジェクトのプロセスをオープンにしたり見学OKにしても、現業の人からすると何しているかよくわからない、というのは大企業あるあるです。そういった面ではプロジェクトと同時並行で、ワークショップ研修などで人材育成を進めることが増えてきました。インクルーシブデザインは実際に体験してみて初めてわかることが多いので、自分ごと化した社員が増えていくことによる組織開発も地道に進めています

大川:なるほど。全従業員が研修を受けるくらいが本当は理想的ですよね

タキザワ:ですね。大きな会社だとオンラインでワークショップ研修をやったり、フェーズによっては会社独自のプログラム開発やファシリテーターの内製化も効果的だと思います。そういった取り組みを続けていくことが、チェンジカルチャーにつながりますね

大川:すごい桁外れの価値を生みだしますよね、きっと、1個新製品作りましたというよりも

大川:あと気になったのはリードユーザーの発掘です。いち素人として参加しているのか、それともPLAYWORKSの一員として参加しているのか。それによってお客様の見え方も違ったりするので、事前に企業側と認識を合わせることも必要じゃないかなと思ったりしたんですけど

タキザワ:それでいうと、比較的リードユーザーのアサインは一任いただいていますね。テーマにマッチしたリードユーザーを提案できることがPLAYWORKSの強みなので、企業側から注文が来ることはほとんどないですね。ただ、今後はリードユーザーの育成もやりたいんですよね。今はそこにリソースが割けておらず、リードユーザーのコミュニティやいろんな企業、団体と連携してアサインしているのが現状ですね

大川:そこの育成も視野に入ってるんですね。タキザワさんの理想としてはリードユーザー側のコミュニティに、もうちょっと質が上がるような活動をしていくのが理想的なのでしょうか

タキザワ:リードユーザーって最初は、自分に専門性があるっていうことを知らない。それがスキルになると気がついていない障害者が多いんですね。大手企業とのプロジェクに参画することが出来る、活躍の場があるんだっていうこと自体が、まだまだ認知されていないと思うので、それをまず伝えたいですし、リードユーザーとしての活動に興味がある人は一緒にチャレンジしたいですね

大川:わかります。要はその希少人材としての社会的意義みたいな話ですよね

タキザワ:そうです。自身の可能性を知って、チャレンジしてみたいと思う障害当事者が増えたら嬉しいですし、活躍の対価としてお金で返していきたいっていう思いがあります

大川:いやなるほど。これがまさに冒頭に言った、サステナブル。ビジネスで解決するってまさにそこですよね

タキザワ:とくに大手企業で障害者雇用しているのにも関わらず、うまく活躍の場が提供できないケースは少ないないと思うので、障害者のある社員をリードユーザーに育成していけばいいじゃんと思うし、めちゃめちゃ提案するんですけど、なかなかやらないんですよね

大川:いやあ、それってなんなんだよって思いますよね

タキザワ:本当ですね。最初から障害者をリードユーザーとして雇用する会社が増えてほしいなって思いますね

大川:そこを突き詰めていくと、コア・コンピタンスとして。例えば社内で障害者雇用されている方が本当のコア・コンピタンスとして、そのリソースが大事なんだって捉え直す会社が出てきてもおかしくない。というか、普通そうなりますもんね

タキザワ:むしろ、そういう会社からイノベーションが起きると思います

大川:イエス、その通りだと思います。イノベーティブな会社ってそういうもんだっていうことが、社会的に発信されるべきですね

タキザワ:本当、そう思います。それはPLAYWORKSとしても目指したい世界ですね。それを実現するためにも、ちゃんと成果を出していかないとですね

大川:ビジネスとして成立してないと説得力もないですしね。イノベーションなので、中長期的には絶対意味があるっていうのに着地しなきゃいけないですもんね。いやいや面白い。

あと気になっているのは、リードユーザーのプロジェクト前後の関係性について。リードユーザーの発掘や会社の取り組み、スタンスを認知してもらうことや、プロジェクトが終わった後のアルムナイとか。卒業したわけじゃないんでしょうけど、インクルーシブデザインに関心がある障害者の方たちは一定数いるわけですよね。そっち側の何かコミュニティみたいなのがあったりとかするのか。その辺があれば、ちょっとお聞かせいただきたいんですけど

タキザワ:インクルーシブデザインのプロジェクトに参画したリードユーザーからは、とっても楽しかった、またやりたいですって言ってくれる方が多いので、この関係性を大切にしながら少しづつ広げていきたいと思っています。リードユーザーに興味ありそうな障害者を紹介してもらいながら、地道に増やしています。

最近はありがたいことにPLAYWORKSを知ってくれている方が増えてきたんですよ。先日はSNSでつながった高校3年生の視覚障害の男の子に、大手家電メーカーとのワークショップにリードユーザーとして参加してもらいました。その子の話をメーカーのデザイナーや開発者が真剣に聞くという体験って、本人にとっても良い経験だし、フィーもお支払いするのでビジネスとしても経験できる。若いリードユーザーと一緒に成長していきたいっていう思いも強いですね

大川:企業側からしても、若い人はインパクトありますよね

タキザワ:そうですね。リードユーザーは大人が多いので、若いリードユーザーの視点や感性はビジネスの大きなヒントになると思います。なので、障害のある若い子たちが、企業や社会に対して価値を提供できるんだっていうことを実感できる場を、たくさんつくっていきたいですね

ワークショップの様子。側では見学している社員の方々もちらほら。

大川:ありがとうございます。最後に一点だけ。もともとこの手の取り組みに感度高い人がプロジェクト終了後に、まだ関わりたいみたいな事とかってあったりするんですか?

タキザワ:ありますね。弊社としてはそこまでフォローしきれていないですが、そういう人が増えてくれたら嬉しいですね

大川:さきほどの社内の障害者雇用の話じゃないですけど、やっぱり今までとは違うかたちで障害者の方と接点を持つことになるわけですもんね。

タキザワ:そうですね。最近、よく企業に提案しているのは、プロジェクトで期間を区切ったり研修とかじゃなくて、毎月何日は「リードユーザーDAY」にして、会社にいろんな障害リードユーザーがいる日をつくって、いつでも相談したり、ユーザーテストしたり、ご飯を食べにいったりできるようにしましょうって提案をしています

大川:すごいですね!それだといろんな人を雇用できるし、副次的効果もありますよね

タキザワ:そうですね。リードユーザーが常にいるっていう

大川:そうすれば初対面のハードルもなくなってきますもんね。うん。うん。すごい大きい。チェンジカルチャーの良いやり方かもしれないですね

タキザワ:やりたい企業の方がいらしたら、ぜひPLAYWORKSのホームページよりお問合せください(笑)

大川:いいですね。インクルーシブデザインって注目されてるのでやり始めている企業も増えていますが、ここまでちゃんとわかった上でやれるところがあまりない。それこそ言葉だけなぞってるところが出てきちゃうのは不幸になる人が増えてきちゃう。すごい良くないなと思っていたのでうれしいです

タキザワ:ありがとうございます。正しくないインクルーシブデザインが広まってしまう懸念はありますが、PLAYWORKSは共感し合える企業、リードユーザーと共に全力でチャレンジするのみです

大川:そうですね。本日はお時間いただきましてどうもありがとうございます。

(取材・テキスト:フルカワカイ 写真:渡邉 編集:野島光太郎 )

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。