経済産業省の「2022年版 ものづくり白書」によると、製造業の業況は2020年下半期から2021年にかけて大企業を中心に回復基調にありましたが、 2022年に入って以降、大企業・中小製造業ともに減少に転じました。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加えて原材料価格の高騰や半導体などの部素材不足も要因とされています。

発表は東京商工会議所の会議室で開催。本ゼミナールは今回が1期目で11名が参加し、発表会では8名が登壇しました。

東京商工会議所主催による『名刺代わりになる自社製品の開発を目的としたゼミナール』がのゼミナールの背景として東京23区内のものづくり企業で売上増の企業は自社製品開発に取り組んでいる割合が高いこと、コロナ以降、受注減少による課題が「営業による接点」だと感じている企業が多いことから、名刺がわりになる自社商品開発を通じて自社の技術発信・PR、採用活動、従業員の意識の変化や満足度などにつなげ、結果的に知名度向上や新たな顧客開発、社員の自主的な活動などにつなげていくことを目的に全7回・約5ヶ月間に渡り開催されました。

東京商工会議所 中小企業部 黒田 直幹氏

東京商工会議所で企画を担当した中小企業部 黒田 直幹氏は以下のように語ります。普段、製造業支援にて企業訪問する中で、取引価格の低下や取引先事情で売上が左右されるといった受託企業の悩みが散見されることから、自社商品を開発することを主軸としたゼミ開催を企画しました。大川講師とともにまずは自社の技術発信や採用に活かせる「名刺代わりになる商品」に絞り、カリキュラムを策定しました。

ウイングアーク1st株式会社 データのじかん 主筆 大川 真史

本ゼミナールの担当講師 大川 真史は、データのじかん主筆のほか、製造業のデジタルサービス化、中小企業のデジタル化をテーマに活動。東京商工会議所ものづくり推進委員会学識委員兼専門家WG座長など兼任しながら、国内外のものづくり現場を駆け巡る。そのほかプロフィール詳細は文末に記載しています。

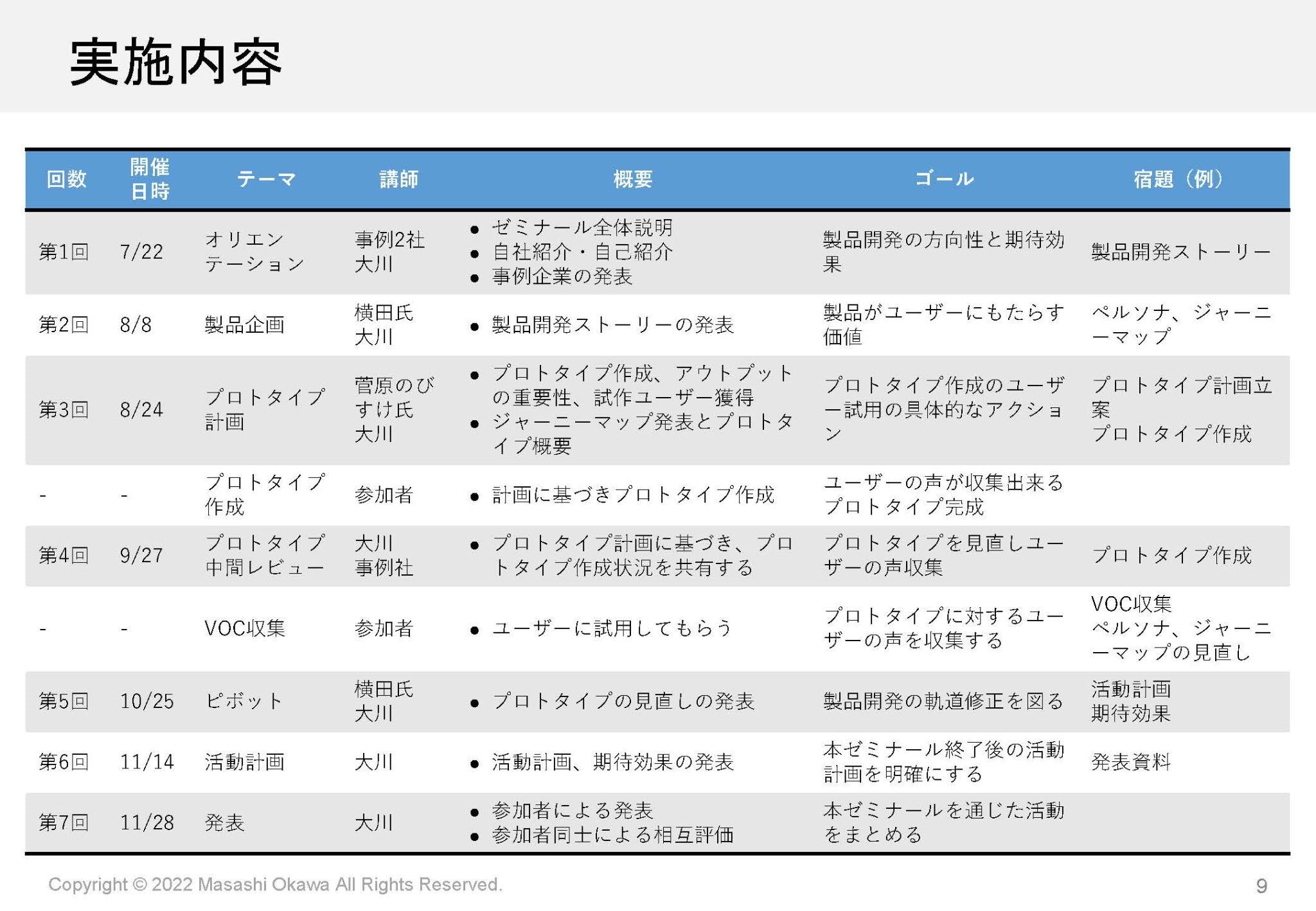

ゼミナール全7回の流れ。実施期間は2022/7〜11/までの約5ヶ月間。大川に加えて、特別講師としてdotstudio株式会社の菅原 のびすけ氏、イノベーション・ラボラトリ株式会社(i.lab)の横田 幸信氏にもご登壇いただきました。毎回宿題をこなし、人前でアウトプットすることが本ゼミの重要なポイントです。

自社製品をつくる企業とそうでない企業でわかれる、売上実績の差

冒頭は、本ゼミナールの専任講師である大川真史より改めて今回の概要や趣旨、各回の実施内容などをスライドとともに振り返りました。

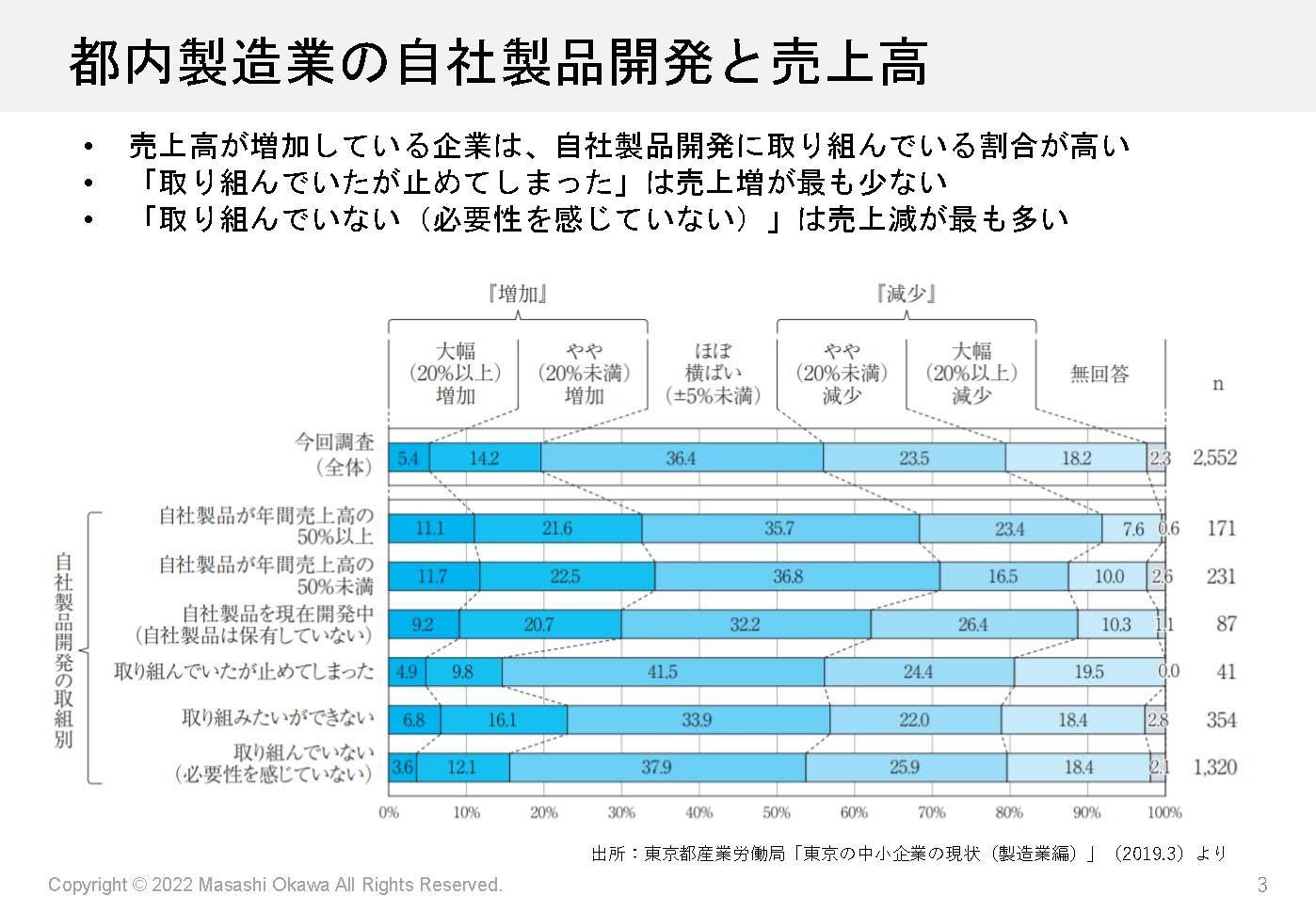

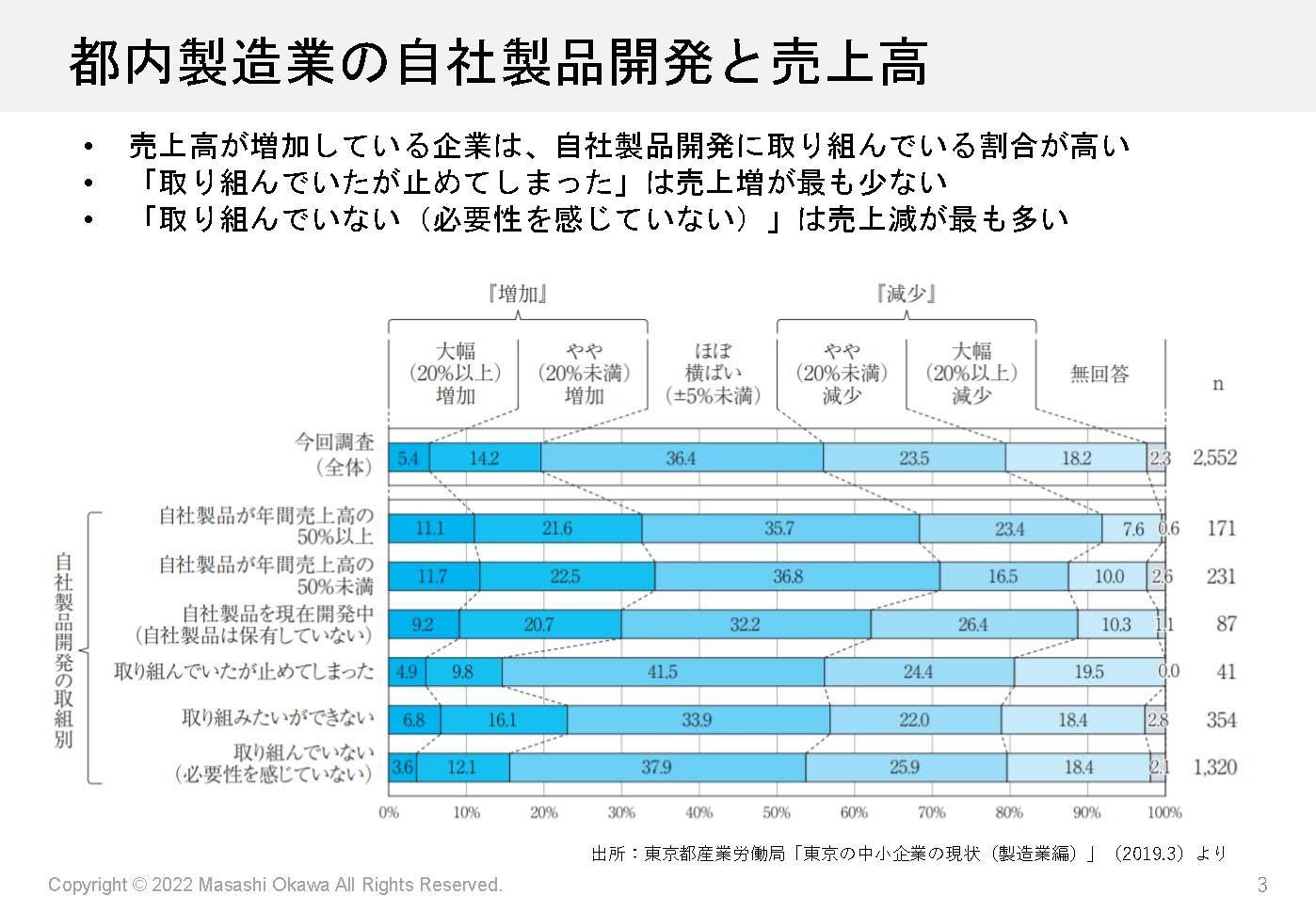

東京都がリサーチしたデータによると、2019年時点で23区の製造業のなかで自社製品開発に取り組んでいる企業で“売上が増加した”と回答した企業は全体の約30%。一方で、開発を途中でやめてしまった企業は売上増が最も少なく、売上が増加した企業は前者の半分、およそ14.7%という結果になっていることが分かりました。また自社製品に取り組んでいない企業は売上減が全体平均41.7%に対して44.3%と、最も売上が少なくなっているというデータが算出されました。

資料)2019年東京都産業労働局「東京の中小企業の現状(製造業編)」より抜粋

東京23区内における自社製品開発と売上高の相関グラフ。自社製品を保有する企業と開発途中で頓挫した企業では売上増の差が約5割程あるということが分かった。

23区内で自社開発の技術を持っている企業は全体の6割にものぼることから、技術はあるけれど作っていない、実現化まで至っていないという企業が抱える課題を解決することが企業ののびしろになるかもしれないという仮説のもと、自社商品の開発に着手していこうというのが本ゼミの狙いとなっています。

また、この商品開発のプロセスでは、旧来の手法のような新技術起点でのアイデアや完全体の投入、市場分析によるソリューション提供などのHowに寄ったものではなく、新手法、たとえばデザイン思考における”そもそも=Why(なぜ)”を起点とした課題解決・価値探索からはじめ、共創プロセスのなかでプロトタイピングを繰り返しながら開発を進めていく、といったプロセスで企画開発を進めるというのもゼミの重要なポイントとなっています。

「アイデア勝負ではなく、ストーリーをどう組み立てるか。パッと見た時にわかりやすいアウトプットでなくてもいいので、自社の特徴を説明できるもの。そういったものが望ましい」と大川は参加者に呼びかけます。

ゼミナール開催の約5ヶ月間は、最初になぜ自社商品を作るのか?の地固めを行うべく商品開発ストーリーを組み立てるところからはじまりました。開発における「初期衝動」を言語化し、初期衝動からのターゲット、つまり未来の顧客をペルソナ・ジャーニーマップにて整理してドキュメントに落とし込みます。中盤は、そのストーリーからプロトタイプのアイデア出しを行い、実際に商品を制作。後半では、プロトタイプをユーザーに実際に試してもらい、そのフィードバック意見を参考に見直しを行い、商品の解像度をあげていくという流れで実施していきました。

最終回となる発表会では、現段階までの取り組みを資料に落とし込み、アウトプットすること、そして周囲から再度フィードバックをもらうことで新たな気づきを得て商品開発に活かすことが狙いです。そのため当日は、特別講師の菅原 のびすけ氏もご同席いただき、参加者のアウトプットの現在地を見守ることとなりました。

それぞれの初期衝動とゼミナールの感想

冒頭挨拶を終えて、いよいよ参加者による最終のまとめ発表が始まりました。発表では、これまでたくさんの思考整理とプロトタイピングが行われたことを実感する内容となりました。

ここでは、発表者の方々の商品開発における想い「初期衝動」と、ゼミナールの感想を中心に紹介していきたいと思います。

フィードバックの一環として、発表が終わるごとに聴講者の感想や意見を付箋で貼っていきました。

株式会社アルテック 特需営業部 次長 瀧瀬伸一 氏

アルテックは1970年に設立した、主に建築用金物を扱う金属販売会社。瀧瀬氏は1989年に入社し、今年で勤続34年目。今回のゼミを受講し「営業ツール、名刺がわりの自社商品を目指すというテーマからあらゆる開発をおろそかにしてはいけないことを学びました」と感想をいただきました。

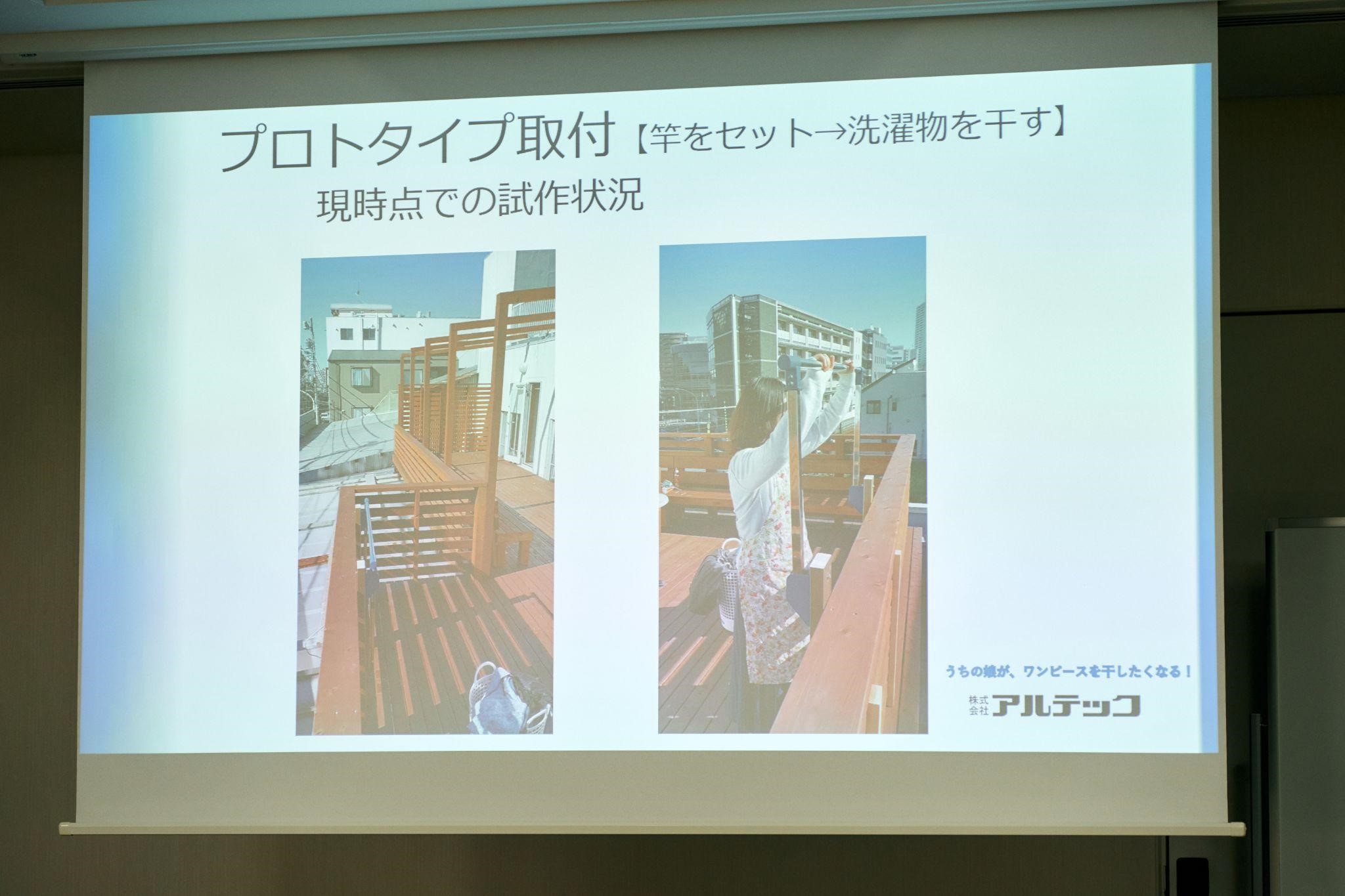

社内の開発王、オンリーワンの営業活動を志す瀧瀬氏。今回はスキーストックからインスピレーションを得て物干し金物「ロッドライ」を開発しました。初期衝動は、12年前の大失敗。物干し金物の開発に2度ほど大きな損失を出しましたが、当時の会長から「開発には失敗の連続はつきもの。大きな失敗でなければどんどんやっていけ」と肩を押されたことが励みになり、退職を踏みとどまりました。以降、物干し金物の開発には着手してきませんでしたが、コロナ禍でハウスメーカーの規格品の売上が減少することが予測できたため、12年ぶりに物干し金物の開発を決意しました。

商品は、自分の娘が規定の物干し竿だと高さがあわずにワンピースが床に当たって干せないと悩んでいたことを参考に、単身居住者向けの収納式物干し金物をプロトタイプとして制作しました。その後のユーザー調査より動作性のスムーズさに課題があると感じているため、引き続き試行錯誤し、23年度上期を目処に製品の実用化を行う予定です。

単身居住者向けの引き出し可能な、設置式の物干し金物を制作。写真は社員へユーザーヒアリングしている様子。

大塚刷毛製造株式会社 商品部商品開発課 課長 鈴木 邦彦 氏

大塚刷毛製造は大正3年に創業、すでに100周年を超える塗装用具販売の老舗企業です。刷毛の製造からローラー、養生マスカー、容器類などの販売を行っています。鈴木氏は今年6月に商品開発課に配属され、ものづくりの仕組みや開発プロセス、業界外の考え方を吸収したいと思い、本ゼミの参加を決めました。

これまでの29年間はずっと営業一筋でしたが、会社の意向で、今後の自社ファンを増やすためにも営業目線が必要だと一転、商品開発課に配属された鈴木氏の初期衝動は子供が小さい頃に肌触りの良い毛布を手放さなかったという思い出からはじまりました。刷毛をブラシと見立て、気持ちいい商品をつくりたいと肌触りのよいブラシを開発することを考案。ペルソナやジャーニーマップを経て、女性用のプレゼントとして渡せる高品質の化粧ブラシを、岐阜県中津川市にある関係会社と共に進めました。その際、関係会社やモニタリングの意見をいただき、改めてコンセプトを固める必要性を実感。“気持ちいい”ではなく“優しい”という方向性で、実現化に向けて開発を進めていく予定です。

「ペルソナ、ジャーニーマップ、ピボットなど本でなんとなく学んでいたことを実際に体験でき、たいへん学びになりました。このプロセスのやりとりを他部署とも連携してやっていければさらにいい仕事ができる気がしています」と感想をいただきました。写真は今回開発した化粧ブラシと岐阜産の東濃檜の桐箱。

株式会社総和 代表取締役社長 赤羽 立矢 氏

総和は、主にマジックテープに代表される繊維資材の卸売製造会社。自社の縫製工場もあり、繊維関連の材料調達から加工まで一貫して行えることが強みとなります。参加したきっかけは、OEM商品がほとんどのため今回を機に自主商品の開発をしたいというのが一番の理由。

祖父の会社を引き継ぎ、3代目社長となる赤羽氏の初期衝動としては、今年30歳にはいり、独身で、自分自身の魅力に疑問を抱くことも多くなったこと。仕事も大事な時期のため手間をかけずにスキンケアをしたいという思いから「モテたいメンズに手軽なスキンケアを提供できる洗顔用フィンガーパフ」の開発を思いつき、プロトタイプを制作。その後、男性モニターの意見を受けて、フィンガーパフからピボットし、マイクロファイバークロスでの開発に方向性をチェンジ。商品は完成形に近づいていますが、今後もっと使用用途についてのアイデアを社内で集め、化粧用途以外の可能性も探っていきたいと発表しました。

「商品開発を通じて、自社の強み・プロモーションについて振り返る良いきっかけになりました。自社全体を知ることで、営業先から求められていることに合わせるだけではなく、自分達から提案ができそう」と感想も併せていただきました。

指先にはめる角質除去のフィンガーパフからピボットしてできたマイクロファイバークロス。マイクロファイバーはこだわりの国内産。裏にはクッション性に富んだラッセル生地を使用。

株式会社栃木屋 商品開発部 課長代理 小松 悟 氏

栃木屋は主に蓋どめや錠前、取っ手やハンドルなどの開発製造および販売を行うものづくり会社。小松氏は今年で入社23年目。次期開発責任者として能力を向上させることと同時に新しい視点からの開発方法を学ぶことが今回のゼミナールに参加したきっかけ。

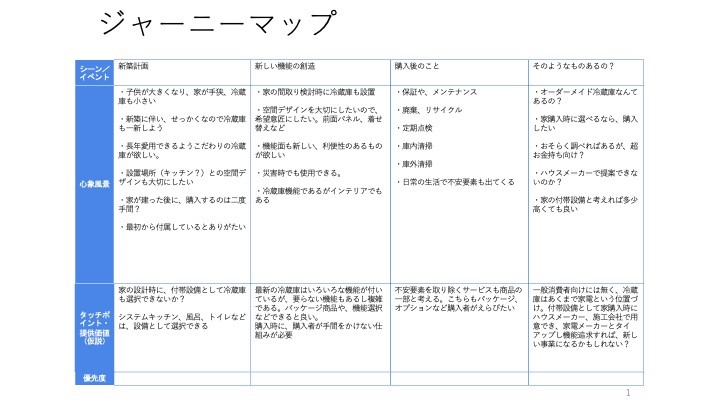

「自社製品の見直しやブランド力、競争力を向上したい」と話す小松氏は、これまで産業機器部品の開発体制からIoT対応に追いつけるような電気・電子部品の開発体制を強化していきたいという想いのもと今回の開発プロセスを進めていきました。初期衝動は家族が増えた時に新築住宅を検討した際、家電用品がトイレやシステムバスのように付帯設備として選べないことに面倒さを感じたこと。機能性もデザイン性も最適化された家具家電があれば長く愛用できるのではないだろうかという仮説をもとにオーダーメイド製の冷蔵庫にアイデアを絞り、ペルソナ、ジャーニーマップを経て顧客アンケートによるニーズリサーチを行いました。リサーチの結果、ニーズとともに節電機能管理、賞味期限管理などユーザーの欲しい機能など含めて様々なデータを明確に知ることができ、新たな気づきに繋がったとこれまでのプロセスと結果を振り返りました。

資料は、小松氏が作成したジャーニーマップ。「これまで開発に携わってきましたが、ものづくり開発を段階的に行うことで問題点やクリアしなければいけない点など新しい気づきを得ることができ、新しいアイデアにつながりました。今後も名刺代わりになる商品開発を前に進めたいです」とまとめました。

株式会社栃木屋 コーポレートソリューション営業部 課長代理 畑 誠彦 氏

栃木屋からは商品開発部だけではなく、コーポレートソリューション営業部も参加。畑氏は小松氏とも同年入社。「自社では営業部門に所属していますが、この機会に開発者と一緒になってひとつの商品をつくるヒントを得たい」と本ゼミへの参加を表明しました。今回はものづくりではなくサービス開発に視点を合わせて発表。

畑氏の初期衝動は、取引先の社長から社内に活気がないのでどうすればよいか? と相談を受けたことがきっかけとなり、まずは自社の社員が活き活きと働けることを目的とした解決ツールとしてAIによるアイデア提案を検討しはじめました。ディスカッションを通じて会社の理想像を明確化、課題をAIに認識させ、出てくる改善案を検証しながら、実際の行動に落とし込み。最終的には新商品の提案制度、均等な人事評価、社内の古い慣習の見直しなどを行いたいと今後のイメージをスライドとともに紹介いただきました。あえてAIを取り入れることで、社内に新しい息吹が吹きこまれるのではないかという期待感もあり、自身でも社内でもハードルは高いものの、続けて検証していきたいとのことです。

感想では「最近開発においては、品質・コスト・外注先の事情云々など実現できない事由を探してしまうことが多かったですが、とにかくやってみる、そして発信することが大事だと言われ、忘れていたことを思い出しました。ストーリー作りについては商品開発と一緒につくるときのよい根拠になると思うので活かしていきたいです」と語っていただきました。

フィードバックでは「会社を良くしたい気持ちに共感した」「AIはレンタルも可能」「実際に触って解像度をあげていきましょう」と次のアクションに向けての意見が毎回たくさん寄せられました。

株式会社富士通研製作所 代表取締役 中嶋 祐行 氏

1973年創業の富士通研製作所は、射出成形用金型の設計制作、プラスチック成形、金型製作による共同開発などを行う金型メーカー。本社は東京、工場は岩手県内にあり、代表取締役社長である中嶋氏は毎月東京と岩手を往復。そのため、今回のゼミは岩手県から通い続けました

「産業用部品から日用品までさまざま作っていますが、あくまでも図面をいただいて図面通りにつくるのが仕事になっています。これまでのアイデアもどうしてもノベルティレベルに止まってしまうので、今回をきっかけにこれだという商品開発ができればよいなと参加しました」と話す中嶋氏。

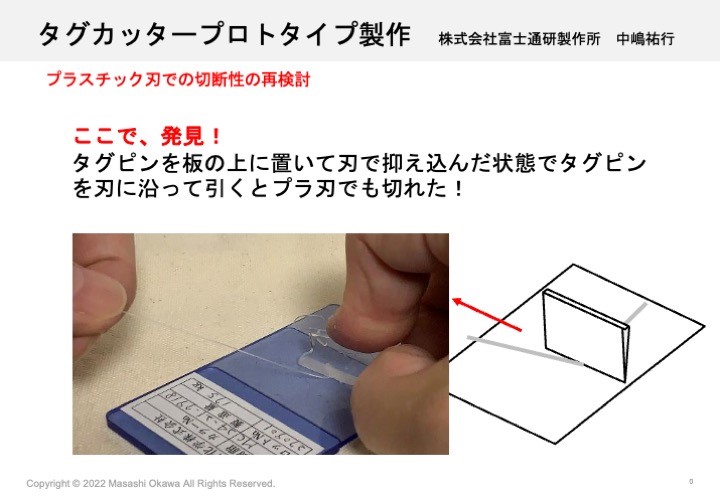

初期衝動は洋服を購入した際にタグによる手間が発生し、その場ですぐに服を着ることができないという経験から、プラスチック製のタグカッターを開発すれば洋服とともに渡せて便利ではないかと商品を考案。ただし実際にプロトタイピングしてみると、想定した形のプラスチック刃ではナイロンタグを切ることが難しく、一時は断念。金属刃やスチール刃を採用しようとしましたが、ゼミ生からの「諦めるのはまだ早い」というフィードバックによって改めて試行錯誤することを決意。その結果、鋭く研いだプラスチック刃であれば、ナイロンタグを切ることができることを発見しました。ゴミ分別の利便性からもプラスチック刃での開発には意味があり、今後は社員も巻き込みながら、ハサミを超えるタグカッターを開発していきたいと語ります。

「岩手から通うハードルも含めて最後までやり通せたことにほっとしています。商品開発は、商品に対する思い入れが大事で、自分がいいと思わないと前に進まないものなんだと身に染みました。挫けそうになったときが何度かありましたが、初期衝動に立ち返れられたおかげで前に進めました。業界やクリエイティブの人たちから学んだことを活かして本当に自社商品に繋げていきたいと思います」と振り返る中嶋氏。タグカッターは、2023年7月を目処に実用化していきたいと話しました。

試行錯誤の末、鋭いプラスチック刃であればナイロンを抑え込んで引っ張れば切れることを発見。今後はもっとスマートにカットできる方法など模索し、洋服購入時に配布できるような仕様で開発をすすめていく予定。

株式会社ユニフォームネット 代表取締役社長 荒川 広志 氏

ユニフォームネットは業務用ユニフォームのOEM製作および関連品の企画・販売会社。東京を本社に構え福島県など含めて9カ所に事業所を展開する。荒川氏は東日本大震災の翌年に2代目社長に就任。5000社ほどの取引先を抱えているものの、ものづくり企業ではないことにコンプレックスを抱えていたことから参加を決意。

荒川氏の初期衝動は、アパレル業界が環境汚染ランキング2位である、という記事を見かけたこと。本来、ユニフォームは仕事や生活を守る、サスティナブル社会への手助けアイテムであると認識しているものの、業界全体での大量廃棄が問題であることには危機感を感じました。売る責任の立場として、企業のプライドや愛着のあるユニフォームを活かしながらSDGsにつなげる取り組みを考案したい。その結果、SDGs体験型サービスとして「ReBaton」という、使用済みユニフォームの回収と再資源化のサービスを開発。古いユニフォームを回収し、協力会社と提携しながらパーツ分別、リサイクル商品として製品化・販売していきます。まずは第一弾としてリサイクル繊維で出来た軍手を販売。ほか商品化など進めつつ、売上を活動資金に充てていきたいと話し、このバトンを多くの関連会社に広めていきたいと語りました。

「ゼミの時間は、普段、他の人の意見を聞いたりする機会が少ない分、とても貴重な時間となりました。また、これまで頭の中でやってきたプロセスをアウトプットに実際落とし込むことによって、提携先に説明がとてもしやすくなり賛同も得やすくなりました。それによって時間がとても短くなったと感じています。みなさんと一緒に学べてよかったです」と振り返りとともに感想をいただきました。プロジェクトはCSR活動として、今後ホームページやリリースなどを通じて広報活動していく予定です。

「ReBaton」は、リサイクル素材で出来たアイテムの売上を活動資金にして、ユニフォームの無償回収・複雑な分別処理・商品開発を行うサービス。昔のチリ紙交換をあえて踏襲し回収時に商品を渡すことにより社員のSDGsへの実感・意識づけを行えるような仕組みづくりを構築。

株式会社ラ・ショエット 代表取締役 石川 元子 氏

ラ・ショエットは、ハンドソープおよびアルコールジェルの企画・販売会社として2014年5月に設立。おしゃれで手に優しいハンドソープを販売したいと、石川氏が60歳の時にハンドソープ専門店として起業。平成30年に人間用のマイボームシャンプー販売したことをきっかけにペット用のシャンプーを開発中。

「これまで自身がいいと思ってハンドソープを販売していても、思うような実績に結びつかなかったことから、今一度自分の考えを整理し、今の時代にあった取り組みで商品開発をしたいという想いがありこのゼミに参加しました。初期衝動としては、自分の大切な家族であるペットを目の病気から守りたいという想いから。そのため現在ヒト用で販売している目周りのケア用品、マイボームシャンプーをペット用にできないか実用化に向けて動き出しました。ペットは地面と近いことから目の病気が多く、涙やけや加齢による白内障になる犬猫がとても多くいます。そのため目の付近にある分泌腺、マイボーム腺を清潔に保つことで、目の病気予防にペットの健康を守りたいです」と語る石川氏。

現在は、実際に動物病院でマイボームシャンプーをテストしてもらい評価をもらいつつ、獣医師のアドバイスのもと開発を進めている最中。また同時に厚生省認可第三者機関に眼刺激性検査を依頼。これまでペット用の検査はしたことがないと言われつつも、ペットの問題を抱える人はこれから増えるのでやってほしいと交渉中だそう。実現化したら歯磨きとともに目を洗うことを習慣づけたい、動物病院・トリミングサロン・ほかペット関連会社とコラボしながら販売ルートを確保していきたいと今後の展望を含めての発表となりました。

「ペット用のマイボーム腺シャンプーの開発は難しいかなと思った時期もありましたが、今回のゼミで見直したことでまた前向きな気持ちになれました。課題をひとつずつクリアしていくことで、ひとつずつやっていけば前につながっていくんだなと前向きな気持ちを教えていただきました。ありがとうございました」と、最後の発表を感想で締めくくりました。

こうして、本ゼミ参加者のうち8名の発表は無事に終了となりました。そして最後に今回のゼミの専任講師である大川と特別講師の菅原氏による総括が行われました。

プロトタイピングはおわらない

本ゼミの2回目と3回目に登壇した菅原のびすけ氏は、企画・開発・発信を一人で実行する人材を育てるプロトタイピング専門スクール『プロトアウトスタジオ』を運営。総括では、主に今後についてのアドバイスをお伺いしました。

「この半年間でも外部へのアウトプットがあれば注文が殺到したという商品もなかにはあったと思います。実際にSNS上でアウトプットしたら拡散して商品が売れたという事例もあるので、今後は誰を巻き込んだらいいのかも考えながら開発とともに情報発信をしていってください。プロトタイピングには終わりがないので、ぜひ次はこうしよう、どうしようと発信しながら改善を進めていって欲しいと思っています」と菅原氏からは参加者を労うと共に今後に活かせる貴重なアドバイスをいただきました。

大川も同意し「プロトタイピングには終わりがない」ことを強調。どれもアイデアは素晴らしいものなのでこれでよかったねと終わらないようにしてほしいと参加者を激励し、振り返り発表会は終了となりました。

ゼミは終わるけれどもプロトタイピングは終わらない。発信とともに続けていって欲しいという言葉とともに発表会を締めくくりました。

最後は修了書を参加者全員に渡し、ゼミナールを終えました。

「通常の仕事と並行して、このものづくりゼミナールに参加いただけたことは大変ありがたいと感じています。毎回課題も出て、参加者にとっては負担も大きかったと思いますが、8名もの方が最終発表会まで出席いただけたのは、参加者の新しい製品を生み出したいという熱意があったからだと思います。新製品の開発はゼミナール開催期間の5ヶ月という短期間では難しく、今後もブラッシュアップしていくと思いますが、ゼミナールでの経験が今後の製品開発に役立てば非常にうれしいです。みなさんが買いたくなるような製品の開発に繋がっていくことを期待しています。これからもがんばってください」と東商ゼミナール担当の黒田氏からもコメントをいただきました。

ものづくり現場とはいえ、さまざまなバックグラウンドのなかで商品開発を進めていくことは容易ではなく、参加者の努力は果てしないものだったのではないかと発表を聞いて感じました。

ただ商品開発は一見孤独な作業に見えつつも、広い視野でみればそうでも限らないこと。終わりがないからこそ、協力や共創の体制が必要なことを、最後の総括で認識させられたような気がします。

終わりのない作業だからこそたくさんの可能性や手段があることを認識しながらかたちにすること、この考えこそがあたらしいものを生み出す土壌となりそうです。引き続き、参加者の方々の今後の活動に注目し続けていきたいと思います。

講師プロフィール

大川 真史 ウイングアーク1st株式会社 データのじかん 主筆

IT企業を経て三菱総合研究所に10年以上在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、デジタル事業開発、中小企業のデジタル化。「データのじかん」での調査研究・情報発信が主な業務。社外活動として東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、特許庁I-OPEN専門家サポーター、 My-IoTプラットフォーム、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会、明治大学サービス創新客員研究員など。リアクタージャパン、 i.lab、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum Toyamaなども兼務。官公庁・経済団体・自治体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。近著は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!